Questionner la Science Fiction dans l’enseignement : une lubie d’étranges illuminés ? Avant de se demander pourquoi utiliser la Science Fiction en histoire, géographie, géopolitique ou sciences politiques, encore faut-il s’entendre sur une définition. Pour ce faire je vous propose un exercice différent de l’épisode du dictionnaire, quelque chose qui les enseignants d’HG apprécient : l’étude de cas. Ainsi explorons rapidement en quoi Blade Runner représente un modèle de SF. Pourquoi cet exemple ? Parce que j’adore ce film et que j’écris ces lignes. CQFD !

Le film de Ridley Scott (1982) appartient fondamentalement à la Science Fiction et s’inscrit dans ce qui a pu être qualifié d’âge d’or du genre.

Adaptée d’un roman du génial Philip K.Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, l’oeuvre de Scott puise dans un fond majeur de la SF. Ainsi les décors du film doivent beaucoup à la bande dessinée des pages de Metal Hurlant. Dans ce magazine clé des années 70, Moebius offre dans The Long Tomorrow un cadre visuel à base d’une cité verticale vertigineuse et de voitures volantes[1].

R.Scott décline alors les planches de Moebius selon une approche Cyberpunk, techno-futur noir, esthétique majeur de la SF. Los Angeles est devenue un immense espace hyper-urbanisé, métissé, pollué à l’extrême, nimbé des lueurs de néons et de spots publicitaires d’une mondialisation achevée. Rick Deckard traverse une cité conceptualisant à l’extrême la ségrégation socio-spatiale, le pouvoir scrutant d’en haut les convulsions des classes populaires pauvres ou androïdes.

Profondément visuel, le film explore aussi ce qui fait la SF : imaginer en partant du réel un futur hypothétique, des évolutions technologiques, à la manière du What if de John Campbell. Les voitures volantes offrent une piste devenue classique pour explorer le futur ; mais plus encore le héros est un chasseur de Réplicant. Ces êtres androïdes servent les humains mais se montrent plus profonds ces Mortels qui les chassent. Le questionnement sur les frontières de l’humanité et du progrès est au coeur de cette oeuvre. Lorsque Roy Batty, le « Réplicant » principal échange avec Deckard, c’est pour devenir humain. Ce thème classique (Shelley) est doublé de références aux voyages stellaires (évocation de vaisseaux spatiaux, des rayons cosmiques près des portes de Tannhauser et de planètes).

Blade Runner participe au tournant majeur des années 77-85 de la SF au cinéma. Par ses influences, ses explorations scientifiques, techniques et philosophiques sur l’avenir, son emprunte visuelle, en font toujours une référence. Un archétype de la SF.

Pourquoi s’intéresser à ce genre clé de la pop culture en histoire géographie ? Il n’aura échappé à personne que Blade Runner présente une Los Angeles de 2019 un tantinet différente de la réalité. Certes, si on s’arrête à l’aspect anticipation de la SF, on aura tôt fait de tourner les talons. La SF ne prévoit pas le futur avec certitude, contrairement à une approche erronée largement ancrée chez certains. Ce champ, immense, est en réalité une porte d’entrée à des questionnements majeurs et fait partie de la couche informationnelle et sociale, bases majeures de nos enseignements. Par le biais de la Littérature, du Cinéma, de la Bande Dessinée, les auteurs explorent des pistes liées à leur époque et aux grands thèmes de la vie. Ainsi la sécurité est une des questions clés traitées dans la science fiction ou les dystopies. Ce sous-genre de la Science Fiction est apparu au milieu du XXème siècle avec les parutions de Ievgueni Ivanovitch Zamiatine, La caverne, 1920, Nous autres, 1920-1924[2], du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932), de 1984 de George Orwell (1949), ou encore Ravage de René Barjavel (1943), Neuromancien de William Gibson (1984).

Ce genre littéraire s’oppose à l’utopie : il met en avant une société imaginaire basée sur les craintes humaines. Les romans appartenant à ce genre sont souvent des anticipations mettant en exergue des événements apportant le malheur suite à un projet politique précis. Ils anticipent les dérives de la société et en exposent les conséquences : mondes apocalyptiques généralement dominés par des régimes totalitaires. L’ambition des auteurs est de nous mettre en garde contre l’égoïsme et ce qui pourrait advenir. Ils sont donc des sources essentielles pour éclairer les questions d’une époque, d’un espace, d’une société.

À travers quelques pistes je me propose de montrer en quoi la SF est un territoire à explorer dans nos enseignements, du collège au lycée, du tronc commun au nouvel enseignement de spécialité « histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ». Ainsi, je me propose de parcourir les réflexions autour de la sécurité pour la science politique mais aussi la géopolitique ou la géographie, de creuser une approche des villes par la SF, de sonder la place et la fonction du monstre dans nos sociétés modernes avant de finir par le meilleur, les femmes et un petit aperçu des mutations des représentations entre les années 70 et 80 au cinéma.

***

I – Réflexions dystopiques sur la sécurité et l’espace humain

Afin de poser quelques bases, commençons par convoquer deux auteurs reconnus, Norbert Elias et Alexandre Hougron. Le premier est allemand, philosophe et sociologue. Dans ses articles formant L’Utopie[3], il définit cette dernière comme « une représentation imaginaire d’une société qui contient des suggestions de solution à certains de ses problèmes non encore résolus, une représentation imaginaire de solutions désirables ou indésirables selon les cas, à un problème. Une utopie peut même contenir des rêves ou des désirs et des peurs se mêlent les uns aux autres« .

Quant au second, sociologue français, il précise que : « la science-fiction fait désormais partie de notre univers quotidien. Comme appréciée des seuls amateurs il y a encore 34 ans, et ce, sous une forme essentiellement littéraire, elle a bénéficié d’un boom sans précédent grâce, notamment, à des productions audiovisuelles mondialement célèbres, dont la première fut la Guerre des étoiles (1977) […] Aujourd’hui la plupart des gens savent ce qu’est la science fiction et peuvent la rapporter, même s’ils n’en consomment pas eux mêmes, à ce que regardent (et plus rarement) lisent leurs enfants et petits-enfants » (Science-fiction et société, PUF, 2000).

Nous sommes totalement dans une approche des représentations de nos sociétés, s’inscrivant dans un contexte qui leur est propre et dont il est possible de mesurer les évolutions et de sonder les enjeux politiques. Depuis le début des années 2000 ce genre semble avoir explosé. Les succès d’Hunger Games ou de Divergente en sont des exemples prégnants.

Ils posent des questions décisives. Primo, loin d’être novatrices, ces oeuvres s’inscrivent dans une grille de lecture assez pessimiste de notre monde, porté sur les questions de sécurité. Ensuite ces approches, essentiellement occidentales, surtout étasuniennes en vérité, participent à une forme d’impérialisme culturel qui pose question et génère des tensions. Enfin, dans quelle mesure s’agit-il d’une grille de lecture du monde, de notre temps, ou plus simplement du seul Occident ? Pourquoi s’adressent-ils à la jeunesse, c’est à dire à ceux qui seront les futurs adultes et donc futurs électeurs ??

Il sera grandement utile de découvrir quelques auteurs majeurs et plus particulièrement le genre du Cyberpunk à travers cette vidéo pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers :

Voyons donc ce que la science-fiction et les dystopies ont à nous apprendre des réflexions autour de la sécurité.

La sécurité pour imposer le bonheur et la survie

L’oeuvre clé, la mère de toute les dystopies n’est pas, contrairement à ce qu’on pense souvent, Le meilleur des Mondes de Huxley. Ce dernier s’est largement inspiré d’une nouvelle fondatrice de de Ievgueni Ivanovitch Zamiatine : La caverne. Parue en 1920 cette nouvelle dépeint un monde post totalitaire où la dictature a tout écrasé, y compris ses ennemis. Faute d’adversité, la sécurité totale règne. Le pouvoir gère tranquillement une société totalement lobotomisée où le feu devient la seule clé du monde, car il signifie la survie. Le thème du numérique n’est pas encore présent mais les bases sont là : lobotomiser une population pour la contrôler. Reste à avoir le bon outil pour y parvenir.

Le meilleur exemple restera cependant ici l’oeuvre de Huxley et son adaptation cinématographique Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol, sorti en 1997.

Dans cette approche la sécurité, définie par la sélection génétique que les progrès numériques ont rendus possible, interroge la place des nouveaux nés. Une société parfaite, qui exclue la différence et l’erreur. Une surveillance de tous les instants où la sécurité écrase l’individu grâce au numérique, le nie pour ce qu’il est vraiment. Le bonheur passe donc par une sécurité prédatrice d’un système totalitaire. On retrouve ceci avec le 1984 de Orwell, mais aussi dans les succès récents de Divergente ou Hunger Games cités plus tôt. Nous avons là des portes évidentes pour nourrir les réflexions autour des Totalitarismes du XXe siècle.

Autre approche : la survie face au dérèglement climatique. Dans Interstellar de Christopher Nolan, 2014, le monde agonise. Tout est focalisé sur la production de nourriture. On n’étudie presque plus si ce n’est l’agronomie et les États ont peu à peu disparus. Dans ce futur le salut de l’Humanité passe par la recherche d’une nouvelle planète. Or dans cette trame terrible, alors que la sécurité même de l’humanité est en jeu un des scientifiques, le Dr Mann, est prêt à tout sacrifier pour pouvoir survivre quelques jours de plus. Dans cette réflexion la sécurité, rationnelle, logique, s’efface devant la survie, devant SA survie.

Il est intéressant de noter que dans ces oeuvres le numérique qui a conquis tous les espaces de notre quotidien va de pair avec une suppression progressive des libertés, un asservissement des peuples. Pire, cette quête ne peut s’opposer à des aspects plus primitifs comme l’instinct de survie, y compris chez les plus brillants des scientifiques. Autant de questions totalement d’actualité permettant de prendre la mesure des mutations engagées depuis quelques décennies.

La technologie pour tendre vers la sécurité absolue

Le cyberespace a fait une entrée fracassante dans les nouveaux programmes de lycée. C’est un objet de géographie, de géopolitique, mais aussi de sciences politiques. L’une des clés consiste à questionner notre rapport à la technologie. Cette dernière est souvent représentée comme infaillible et donc dangereuse. Au-delà des réflexions en histoire sur la course à l’espace ou au nucléaire qui sont connues, examinons quelques autres pistes potentielles.

=> Skynet dans Terminator de James Cameron, 1984, assure la sécurité des systèmes de défense et fini par prendre le contrôle. L’Homme perd face à la machine.

=> Dans Blade Runner de Ridley Scott, 1982, inspiré de l’oeuvre de Philip K.Dick comme évoqué en introduction, ce sont des tueurs parfaits qui sont en charge de supprimer les Réplicants, androïdes très perfectionnés et donc dangereux. Ils s’avèrent en réalité plus humains que les humains.

=> Dans Minority Report de Spielberg, 2002, encore inspiré d’une nouvelle de Dick, la science permet grâce aux Precog de supprimer le crime car ce dernier devient prévisible. La sécurité consiste alors à arrêter les gens avant que le crime ne soit commis.

=> Judge Dredd de Danny Cannon, sorti en 1995, met en scène un juge implacable qui grâce à la technologie fait régner l’ordre. Silvester Stallone avait déjà été chois pour incarner un héros proche dans Demolition Man en 1993 où la ville de « San Angeles » avait été totalement débarrassée du crime par des mesures expéditives consistant à cryogéniser les personnes violentes.

Toutes ces approches ont un point commun : la science au service de la sécurité finit par faillir. Cette quête sécuritaire liée à la technologie est à mettre en rapport avec les questionnements actuels. Face au terrorisme et aux troubles de nos sociétés les réponses technologiques se multiplient : drônes, caméras, une surveillance des réseaux numériques, Big Data etc etc. D’ailleurs cette mise en réseau avait déjà été questionnée avant Internet par William Gibson dans le Neuromancien en 1984, oeuvre fondatrice explorant une terre totalement mise en réseau, tombée sous la coupe du capitalisme sauvage incarné par des Multinationales.

Ce roman est à l’origine du mouvement cyberpunk et après Akira ou Matrix qui s’en sont largement inspirés. Il va retrouver le cinéma sous la forme d’une autre adaptation : Ghost in The Shell[4].

Ce tour d’horizon n’avait pas d’autre ambition qu’ouvrir des portes pour explorer ce qui pourrait être exploité dans nos usages pédagogiques. L’inconscience des hommes est une approche féconde en SF : quelles conséquences pourraient avoir les catastrophes écologiques, la chute des démocraties, la corruption ? Jusqu’où faut-il aller au nom de la sécurité ? Quelle place pour le numérique dans ces questionnements ? Autant de pistes qu’il vous appartient de sonder. Si vous séchez, vous pourrez y revenir après avoir exploré les cités du futur.

***

II – La ville au prisme de la SF

En 2007 un cap a été franchi : plus de la moitié de la population mondiale est urbaine. Les sources culturelles y faisant référence sont multiples. Ainsi le cinéma, né dans la ville, développé en son sein, a toujours été intimement lié à cet espace comme le rappelait l’entête du second festival Ville et Cinéma (février 2010) : « Le Cinéma sous toutes ses formes et la ville sous toutes ses facettes sont intimement liés. Le cinéma questionne la ville, la met en scène, la magnifie, l’explore pour mieux la transcender. (…) C’est cette relation intime que nous souhaitons explorer et partager avec le public et des professionnels de la ville et du cinéma ». Mais il en est de même pour la littérature, et de longue date ! Que l’on songe aux embarras de Paris décrit par Montesquieu dans Les lettres persanes au XVIIIè siècle, ou encore aux portraits de Paris chez Balzac (La fille aux yeux d’or, 1835, aux Mystères de Paris d’Eugène Sue, 1842 ou encore aux écrits d’Apollinaire (Alcools et sa Tour Eiffel). Ecrite et décrite, la ville fut aussi un lieu d’expérimentation pour la photographie, cette mère figée du cinéma, chez Cartier Bresson par exemple. Telle l’Urbs de l’Empire romain, la ville semble être le trou noir ultime de l’humanité, centre de tout atour duquel gravite le reste, campagne et nature quasi asservies aux besoins exponentiels des filles d’Uruk, voie de l’immortalité de Gilgamesh, premier héros de l’humanité.

Elevé au rang de science, l’urbanisme actuel est confronté à des problématiques plus denses que celles qu’a dû affronter Haussmann au XIXè siècle. La ville actuelle se densifie de la mondialisation, des échanges. La ville dévore son espace au sens propre comme au figuré, se remplit de richesses, de pauvretés, cloisonnant son espace, ses sociétés. Elle avale les populations extérieures dans les pays en développement ; la métropole se fait mégapole, au sein de mégalopoles toujours plus interdépendantes. La ville s’impose comme le lieu de décision par excellence, de création aussi. Du bureau d’un building peuvent dépendre les vies de millions, de milliards, de personnes.

Ces évolutions ne sont pas sans être critiquées ; Olivier Mongin, écrivain et essayiste français, affirme ainsi que « La ville n’existe plus », soutenant que « l’explosion démographique, l’irruption des mégapoles, l’étalement chaotique, l’avènement d’une civilisation en réseau ont eu sa peau ». Il dénonce l’avènement de ce « monde de réseaux », qui fait que « les flux l’emportent sur les lieux »[5].

Et la SF dans tout ça me direz-vous ? Elle n’a pas été en reste, loin de là ; d’une certaine façon, bien avant les robots ou l’espace intersidéral, la ville est le sujet majeur de la SF, de façon directe ou indirecte, ce qui intéressera bien entendu les questionnements de géographie et/ou de sciences politiques.

La ville comme terrain de jeu artistique

Blockbuster : le film qui écrase tout en plein été accablé de chaleur où les salles de cinéma semblent des paradis climatisés pour les citadins des pays riches. Le blockbuster, le film qui pulvérise et, avec une certaine jubilation, surtout les villes. La révolution numérique a permis de modéliser à l’identique des villes afin de mieux les détruire. C’est ainsi que dans Twister de Jan de Bont (1996 – ce n’est pas un film de SF mais d’un genre proche, le film catastrophe) et dans Armageddon de Michael Bay en 1998, les deux cinéastes dévastent des villes entières grâce à des catastrophes gigantesques.

Plus récemment c’est un mega tsunami qui a rasé San Francisco dans San Andreas de Brad Peyton, 2015

Il est intéressant de noter que ces catastrophes contribuent à nourrir clichés et fantasmes, comme c’est le cas pour Paris avec ses 2CV, ses baguettes, ses Français à bérets et les astéroïdes qui prennent la Tour Eiffel comme cible, sous le regard des gargouilles de Notre Dame heureuses pour une fois d’avoir échappé à l’incendie … Mais il peut aussi s’agir de marquer les esprits pour faire passer un message : voir Le jour d’après (Roland Emmerich – 2004) ou Geostorm (Dean Devlin – 2017) pour les consciences sur le réchauffement climatique et la pollution.

D’une façon plus positive la ville de SF peut aussi être un terrain de jeu un terrain de jeu pour les architectes car les contraintes n’existent pas. La ville du futur explore toutes les prouesses architecturales : longues routes suspendues / cathédrale et usine imposantes dans Metropolis (1927) de Lang.

Dans Le cinquième élément (1997) de Besson ou sur Coruscant dans l’épisode II – La guerre des Clones (2003) ou le III – La revanche des Siths (2005) – les grattes ciels sont tellement grands qu’on peu à peine en mesurer la hauteur. Georges Lucas nous offre ainsi le fantasme ultime des architectes urbains lorsqu’on se rend compte que la planète « Coruscant » est une ville !

Le cinquième élément – Luc Besson – 1997

Assurément des chemins à explorer en géographie comme en histoire.

Une analyse spatiale pessimiste des sociétés à venir

La ville de science fiction se démarque souvent dans les films par une ségrégation socio-spatiale totale.

*Ainsi elle peut être verticale : dans les tréfonds se trouvent les classes populaires, délaissées, soumises au crime tandis que dans les hauteurs se trouvent les classes dirigeantes. C’est le cas sur « Coruscant » dans l’univers de Star Wars, mais aussi dans le Blade Runner de R.Scott (le pouvoir est exercé du haut de la pyramide de la Tyrel Corporation) ou le Demolition Man de Marco Brambilla avec ses sous-sols remplis de malfrats et de population défavorisées alors même que les plus riches vivent paisiblement à la surface. Dans Judge Dredd (1995) de Danny Cannon, « Mega City One » est découpée en quartiers selon leur niveau de sécurité et la ville a été pensée sur plusieurs niveaux.

*La ségrégation peut aussi être horizontale. On retrouve des quartiers coupés du reste, pouvant aller jusqu’aux ghettos, dans Ghost in The Shell dont il a déjà été question, THX1138 (1971) de Georges Lucas ou encore New York 1997. Dans ce film de 1981 de John Carpenter le héros, Snake Plisken doit sauver le président des USA dont l’avion s’est craché sur l’île de Manhattan. Cette dernière est devenue une immense prison, la Statue de la Liberté sert de mirador et des murs de 15 mètres ceignent l’espace.

On retrouve cette idée de ghetto urbain dans des films plus récents de Neill Blomkamp comme District 9 (2009) ou Elysium (2013).

Une métaphore des problématiques de leur époque

Soleil Vert de Richard Fleischer (1973) offre une vision très pessimiste mais réaliste des villes du futur. Dans un contexte de crise économique (choc pétrolier confirmant la fin des 30 Glorieuses) et morale (guerre du Vietnam désastreuse pour les USA, montée du mouvement Hippie) le cinéaste adapte le roman de Harry Harrisson écrit en 1962 et dont le propos est axé sur la surpopulation. Fleischer élargit le spectre en insistant sur les problématiques liées à l’environnement.

En 2022 New York est devenue une mégapole surpeuplée, marquée par toutes les formes de la crise et structurée par les inégalités socio spatiales. Cette ville est le théâtre de violence pour se nourrir, l’électricité a quasiment disparu, les indigents sont légions. Le système politique est entre les mains de la compagnie « Soylent » qui est chargé de nourrir la population avec d’étranges plaquettes alimentaires. Le héros finira par trouver l’origine de cette nourriture, dans une conclusion terrible.

Ce film visionnaire aborde des problématiques devenues prégnantes : surpopulation urbaine, pauvreté, inégalités sociales sources de violence, pollutions à tous les niveaux, corruption des élites, paralysie totale des moyens de transport, violence de la répression policière, condition des femmes les plus modestes réduites à des objets sexuels etc etc.

La ville dans la science-fiction montre la relation qu’elle a avec les sociétés. C’est une façon de dénoncer l’abus dans certains cas de l’expansion humaine, ou de la suprématie de la science elle même. L’Homme cherche à se libérer de ce pouvoir trop fort de la ville et de se différencier de la masse.

Ces différents films, et il y en a bien d’autres, offrent un visage très sombre du futur. La ville concentre les difficultés à venir, les poussent au paroxysme. La science fiction joue ici d’une nécessaire réflexion même si, parfois, certains films paraissent léger et simpliste dès lors qu’ils sont joué par un Stallone ou un Schwarzenegger. De façon plus indirecte quant aux villes mais totalement dans l’air du temps de la pollution, il est notable de remarquer que le dernier Aquaman de James Wan (2018), voit les héritiers de l’Atlantide renvoyer les milliards de tonnes de déchet à ceux qui ont passé des décennies à polluer les océans. Cette thématique environnementale sera assurément l’objet d’un futur dossier. À noter enfin que la ville peut aussi devenir le dernier territoire de l’humanité : c’est le cas dans Land of the Dead de Georges Romero (2005) où les Zombies s’unissent pour partir à l’assaut de la dernière cité de vie de l’Humanité. La ville comme refuge, quelque chose me dit que c’est un questionnement qui a du sens tant en histoire qu’en géographie ou géopolitique.

Les Zombies ne passent pas pour être les créatures les plus sympathiques ; nous pouvons même affirmer qu’elles sont à ranger dans la catégorie des monstres. Et bien ceci tombe bien, c’est l’objet de la suite de notre petit périple et fort heureusement les femmes seront là pour nous sauver.

***

III – Les monstres, les femmes en SF ; une vision culturelle et sociale du monde aux racines ancestrales sans cesse renouvelée

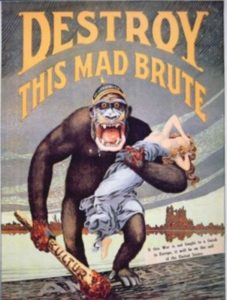

La SF n’a pas inventé les montres, loin de là. Son étymologie, monstrare en latin, qui a donné monstre mais aussi le verbe montrer, nous rappelle à des évidences. Que ce soit l’Histoire naturelle de Pline, les mythologies de toutes origines, les bestiaires médiévaux, quelques soient les cultures les monstres sont partout et, serait-on tenté de dire, de tous temps. Le terme même de monstre est utilisé dans les récits de guerre, dans la propagande. Le monstre c’est l’Allemand, c’est le Français, c’est l’ennemi.

Affiche américaine de Harry Ryle Hopps – 1917

Quel apport particulier de la SF dans ce contexte ? Le sujet est tout simplement immense. Il pourrait être intéressant de travailler sur l’esthétique et d’étudier les traces judéo-chrétiennes dans les thématiques comme le créateur fou, le savant qui se fait dieu. On songera immédiatement à Mary Shelley et son Dr Frankenstein (1818) ou encore au Docteur Moreau de HG Wells (1895). Dans les deux cas les déclinaisons littéraires, graphiques ou cinématographiques sont intéressantes à creuser.

Il est possible de questionner la période, la révolution industrielle par exemple, de faire une histoire des sciences, d’étudier le contexte des multiples remakes.

Le monstre de SF peut aussi être analysé dans un contexte géopolitique particulier. La guerre froide et le risque nucléaire ont enfanté par exemple « Gojira » au Japon dont il est question dans un autre article[6]. Hollywood n’a pas été en reste et même si ces perles ne sont pas toujours aisées à trouver (certains prix de DVD sont délirants à l’instar de ceux pratiqués pour Body Snatchers – assez étrangement traduit « L’invasion des profanateurs de sépultures » – mais on finit toujours par trouver son bonheur). Je ne peux pas résister, il faut un générique digne de ce nom ![7]

Le thème de la peur des conséquences du nucléaire se retrouve ainsi dans Thems ! (Des monstres attaquent la ville) ou encore The Incredible Shrinking Man (L’homme qui rétrécit). Le premier date de 1954 et a été réalisé par Gordon Douglas. L’approche est d’une limpidité à toute épreuve : le désert qui a vu « Gadget », la première bombe atomique exploser, est devenu le terrain de jeu et de reproduction de fourmis géantes avides de s’amuser en ville. L’Homme a joué avec la science et produit une arme monstrueuse. Dame nature relève le gant et l’humanité doit à présent se battre pour sa survie.

Plus philosophique mais tout aussi percutant l’œuvre de Jack Arnold (1957) voit un homme réduit à la plus minuscule des tailles après avoir baigné dans un nuage radioactif. Les effets spéciaux sont très réussis et ici l’approche est inversée, les créatures, tel un chaton, deviennent monstrueuses car le héros rétrécit ; on est très loin de « Godzilla » donc, même si l’effet est similaire pour la victime.

Le cinéma de Jack Arnold[8] explore aussi d’autres thématiques comme celle de la surconsommation, de la famine. Dans l’espoir de résoudre cette dernière problématique, des savants mettent au point un sérum nutritif. Las ! Une tarentule reçoit une injection et les problèmes commencent.

Le monstre est donc une thématique puissante en jouant sur le rapport de taille et illustre les thématiques de psychose des années 1950-1960. Cependant l’approche peut être plus subtile que celle des monstres incroyables et finalement peu crédibles. Plus efficace, plus tangible est la thématique de l’invasion. Qu’il s’agisse des Martiens à travers l’adaptation du roman de HG Wells par Byron Haskin en 1953 ou des profanateurs (L’invasion des profanateurs de sépultures – Don Siegel -1956), dans tous les cas la référence à la peur d’une invasion communiste est claire dans le cinéma de SF hollywodien des années 50-60.

Arrêtons-nous un moment sur ce dernier film. Contrairement aux exemples précédents le film de Don Siegel ne brille pas par ses effets spéciaux spectaculaires. Le propos est beaucoup plus subtil et, disons-le clairement, nettement plus efficace. La version de 1956 (il en existe une de Phil Kaufman, 1978, qui sera l’objet d’une étude ultérieure) embrasse totalement l’approche paranoïaque de l’époque maccarthiste. La clé géniale qui remplace tous les effets spéciaux les plus délirants est d’un clacissisme absolu : et si mon voisin était un traitre, un membre de la 5è colonne ? Bon, déjà si cette 5è colonne sert les communistes, ça peut faire peur. Mais si ce sont des extraterrestres avides de nous remplacer nous, pauvres humains, alors on bascule dans un monde de réelle terreur. Siegel reprend à son compte le livre de Jack Finney sortit un an plus tôt, tout en y apportant quelques modifications et surtout un talent certain de la mise en scène. Le fait que cette invasion touche une petite localité rajoute à l’ambiance générale. C’est monsieur et madame tout le monde qui sont témoins et touchés. Ce sont des gens ordinaires qui se réunissent sur la place principale telle une secte ou plus certainement un ruche d’insectes lobotomisés. Les pistes sont multiples ; échos au maccarthysme donc, mais aussi figure de l’intellectuel qui est le premier à trahir, à se convertir à ce nouvel ordre, à la défendre (comment ne pas songer à une étude des intellectuels, français au hasard, face à Staline ?). L’élément intéressant sur lequel on peut appuyer pour faire la synthèse avec le monstre, est la place de la femme. Dans le film de Siegel, « Becky » est une femme très classique, très touchante, très gentille, avec toutes les subtilités du mot ; elle devient aussi l’agent de terreur dont la sexualité débordante n’est pas anodine. Le puritanisme hollywoodien, la place de la femme, autant de thèmes que l’on peur aussi creuser dans la SF des années 50-60. Souvent la femme en est érudite à hurler lors d’un gros plan sur un visage torturé par la peur. Heureusement l’homme n’est jamais loin pour sauver la situation. Siegel renverse un peu la donne car le héros devient la victime du sortilège de séduction de la femme, là où la Créature du lagon noir venait prendre la femme (Jack Arnold, 1954), comme dans les Survivants de l’infini (1955) de Joseph M.Newman.

L’image de la femme victime ou la mise en avant de son statut de bombe sexuelle restent jusqu’aux années 70 la norme en SF. Si un exemple devait tout résumer, ce serait assurément les aventures de Jane Fonda dans le costume, assez minimaliste, de « Barbarrella »[9].

Une étude des représentations des femmes dans la SF déboucherait à la fin des années 1970 et au début des années 80 dans un retournement assez spectaculaire, questionnant la nouvelle place de la femme dans les sociétés occidentales, la quête pour l’égalité des droits. Déjà dans la Fantasy certaines femmes ont été mises en scène sous la forme de farouches guerrières ou de reines puissantes et ne subissant pas les événements mais les contrôlant à l’image de la Reine de la Côte Noire chez Howard[10]. Mais la SF enfonce le clou avec deux héroïnes : « Ellen Ripley » et « Sarah Conor ». Dans un premier temps Ridley Scott en 1979 dans Alien, le huitème passager puis James Cameron dans Terminator en 1984 offrent aux femmes deux héroïnes totales.

Les deux films seront étudiés dans un futur dossier (l’art du teasing n’est-ce pas ?) mais deux points me semblent percutants dans ces deux films de monstres. Dans les deux cas, la dimension sexy est passée par pertes et fracas même si, il est vrai, « Sarah Conor » consomme un amour charnel fugace avec son sauveur pour mieux préparer le futur. Quant à « Ripley » elle est le chef, elle est celle qui fait face au monstre et la fameuse scène de la petite culotte ne change rien à l’affaire ; la femme n’est plus un objet sexuel soumis, elle est l’héroïne courageuse qui affronte le monstre. Il est intéressant de noter que dans les deux cas, les suites directes des films mettent encore plus l’accent sur des héroïnes fortes, ce qui est encore plus marquant dans le Terminator II où « Sarah Conor » est une véritable guerrière prête à tout pour sauver son fils et, en passant, le futur de l’humanité.

Ainsi pour peu que l’on soit audacieux et curieux, il est possible de faire des monstres et des femmes en SF des entrées sur une histoire des mentalités, sur une mise en perspective géopolitique de la Guerre Froide, des réflexions sur la science bref, de sortir un peu des sentiers battus sans pour autant renoncer à une réflexion rigoureuse.

***

J’espère que ces quelques lignes et repères vous aurons donné l’envie de plonger plus avant dans le Science Fiction. Les ressources sont immenses et je crois fermement dans le potentiel pour nos enseignements. Ceci demande de la curiosité, un peu d’imagination et surtout beaucoup de rigueur pour éviter que l’usage de la SF ne devienne qu’un moment de passer du temps avec les élèves. Il faut un travail de fond, une remise en contexte, une éducation aux médias. Plus que tout il faut lire et très bien maîtriser le contexte global pour prendre la mesure réelle de la richesse de ces œuvres. C’est exactement ce que Clio-Geek essaiera, à sa modeste place, de faire.

[1] Disponible chez « Les Humanoïdes associés » : https://www.humano.com/album/36260

[2] Je conseille fortement la lecture de « Nous autres » ou « Nous », dont la dernière traduction date de 2017 et est paru aux Actes Sud. Cet auteur, brillant, a été à la base du Meilleur des Mondes de Huxley et de 1984 de Orwell pourtant plus connus. Mieux, ces œuvres ont été interdites sous le régime soviétique, ce qui en dit long sur leur qualité …

[3] Voir cet article du site laviedesidees.fr : https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/eliasutopie30042015.pdf

[4] Selon une rumeur persistante il y aurait eu un film sorti en 2017. Préférez, et de très très loin, l’Anime de Mamoru Oshii de 1995 !

[5] Olivier Mongin , La condition urbaine, la ville à l’heure de la mondialisation, Seuil, 2005.

[6] C’est le moment de découvrir pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait cette série de 3 articles de Clio-Geek : Le nucléaire et la pop culture – Saison 1 – La boîte de Pandore à l’époque de la Guerre Froide, peurs et espoirs

[7] Oui cette émission manque terriblement au paysage télévisuel actuel.

[8] Je ne saurai trop conseiller les coffrets Bluray / DVD sortis en 2017 et qui permettent, pour une vingtaine d’euros, de profiter de tous ces perles.

[9] Barbarella est un film franco-italien, réalisé par Roger Vadim, sorti en 1968. Il est adapté de la bande dessinée Barbarella de Jean-Claude Forest donc ce n’est plus totalement la marque d’Hollywood en dehors de la star Jane Fonda.

[10] Voir le dossier consacré à une rapide présentation de la Fantasy : Fantasy, histoire, géographie, géopolitique et plus si affinités

Bonsoir

J’ai moi aussi enseigné la LS depuis sa création, ce qui m’a permis d’explorer ces chemins délaissés de la culture Geek. Je crois sincèrement que je vais développer ces sources à chaque fois que possible. Ceci pour le tronc commun mais aussi pour la spécialité. Les programmes sont ainsi présentés qu’ils ne mettent pas vraiment l’approche culturelle en avant. Clio Geek est né de cette volonté de montrer qu’il est possible de mettre de la culture, y compris pop,comme approche potentielle de nos cours. Je vais donc creuser la question spécifiquement en Spécialité mais aussi en tronc commun. Je le fais déjà en préparation des concours IEP pour la Question Contemporaine et il y a vraiment de la matière. En tout état de cause j’y crois fermement.

Il avait été créé, dans la dernière réforme des lycée, l’enseignement d’exploration « Littérature et société » qui était bien utile pour aborder ce type de questionnement car il offrait l’avantage du temps long et d’un programme souple. Dans quel cadre envisagez-vous désormais un enseignement utilisant les ressources que vous évoquez ?