Si depuis les années 80 le grand public s’est largement familiarisé avec la culture et des histoires mettant au centre de leurs aventures des héros japonais, ce serait oublier que, paradoxalement, le premier héros japonais populaire dans les pays francophones n’est pas originaire du Japon mais bel et bien de Belgique et que ce fut une héroïne, bien éloignée de la magical girl telle qu’elle s’est imposée à partir des années 80-90. Cette héroïne un peu oubliée, c’est Yoko Tsuno dont Roger Leloup a publié le tome 31 des aventures l’an dernier sous le titre L’aigle des Highlands.

Créée par Roger Leloup à la fin des années 60, Yoko Tsuno est en effet la première héroïne japonaise à s’être imposée auprès des lecteurs francophones et ce, bien avant l’arrivée des anime japonais à la fin de la même décennie (et encore ! Rappelons que Candy, qui arrive sur les écrans français en 1978, personnage créé par Kyōko Mizuki et Yumiko Igarashi, n’est pas japonaise mais … de nationalité américaine !).

Pourquoi évoquer Yoko Tsuno dans cet article ? A la suite de l’article que Ludovic Chevassus nous a proposé il y a quelques jours, il m’a semblé intéressant de prolonger sa réflexion en replongeant dans quelques-unes des œuvres-phares de la BD franco-belge en tentant une relecture au prisme des préoccupations et technologies actuelles. J’aurais pu revenir sur Blake et Mortimer, mais Yoko s’est assez vite imposée par l’extrême modernité du propos de son créateur et ce, dès le premier album Le trio de l’étrange sur lequel je vais m’appuyer en premier lieu ici.

Un contexte favorable à la création de Yoko ?

En effet, lorsque Roger Leloup crée Yoko Tsuno, la bande dessinée franco-belge ne propose alors quasiment aucune héroïne féminine véritable de premier plan, si l’on excepte la très peu futée Bécassine créée en 1905. Quelques bandes dessinées mettant en avant des femmes sont certes publiées, dont celles de Jean-Michel Charlier [1924-1989] mais ce dernier reste davantage connu pour ses héros masculins, Buck Danny et Blueberry. Mais elles sont intégrées dans des histoires sentimentales aux horizons limités, sauf exception. Certes, Barbarella est créée en 1962 dans un contexte où, en général les personnages féminins restent soit des enfants (Corinne membre de la bande à Totoche, Sophie créée par Jidéhem), soit des personnages secondaires comme Secotine qui accompagne Fantasio, Bonemine dans Astérix, la Castafiore personnage haut en couleur derrière Tintin, ou encore la Schtroumpfette, créée en 1967 par Peyo (et Gargamel !) mais qui reste coincée au milieu du village des Schtroumpfs. Mais l’hypersexualisation de l’héroïne de Jean-Claude Forest, calquée sur le physique de Brigitte Bardot, répond à des schémas déjà éprouvés et peu convaincants et s’adresse avant tout à des adultes masculins. Pourtant, le contexte socioculturel de la fin des années 60 est favorable à l’arrivée de personnages féminins non caricaturaux, comme le montre la création par le scénariste Pierre Christin, et le dessinateur Jean-Claude Mézières du personnage de Laurenine en 1967, qui forme un binôme avec Valerian, dans la série de science-fiction du même nom.

Un peu de chronologie

Quant au thème de l’intelligence artificielle, un petit rappel chronologique s’impose pour comprendre dans quel contexte s’inscrit Roger Leloup et les débuts des aventures de Yoko Tsuno :

- 1949 : publication d’un mémorandum sur la traduction automatique des langues par Warren Weaver.

- 1948 : le mathématicien américain Norbert Wiener pose le principe de la cybernétique.

- 1950 : Alan Turing pose la question : les machines peuvent-elles penser ?

- : Norbert Wiener utilise la métaphore d’un robot communiquant comme un humain.

- : Isaac Asimov publie I, Robot et pose les principes de base d’un l’échange évolué entre robot et humain

- 1952 : Sputnik, premier satellite

- 1956 : conférence de Dartmouth organisée par Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon et Nathaniel Rochester de la société IBM. Cette conférence est marquée par la naissance de l’intelligence artificielle en tant que discipline scientifique : cette appellation est adoptée sur proposition de McCarthy.

- 1961 : Youri Gagarine, premier homme dans l’espace

- 1969 : l’Homme marche sur la Lune

- : premier vol du Concorde

- 1997 : le 11 mai, Deep Blue un ordinateur conçu par IBM bat le champion d’échec Garry Kasparov, sur un coup de poker !

Mais en dépit de l’optimisme et du volontarisme affiché par les fondateurs de la recherche consacrée à l’IA comme Marvin Minsky [1927-2016], les obstacles techniques et financiers sont tels qu’entre 1974 et 1980 s’ouvre une parenthèse marquée par une baisse des financements et de l’intérêt global portés à l’IA, sujet peu connu du grand public à ce moment de l’Histoire. Pourtant, le monde de la pop culture s’est déjà emparé du thème, ainsi que celui de la conquête spatiale, et les albums de Leloup vont poser les uns après les autres, dès le début des années 70, et via les aventures d’une héroïne japonaise, tout un questionnement sur son usage et les dérives possibles, et ce, au travers d’aventures qui gardent malgré tout une perspective optimiste, contrairement à beaucoup d’oeuvres de SF.

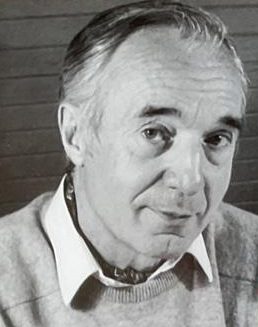

Un père belge …

Roger Leloup est né en 1933 à Verviers en Belgique dans une famille commerçante (ses parents tiennent un salon de coiffure). Il se passionne très tôt, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale pour la technologie et la mécanique, ce point ayant cette très grande importance tout au long de sa carrière en général et dans les aventures de Yoko en particulier. Sa culture littéraire, entretenue par une tante libraire, lui permet de découvrir nombre d’auteurs pionniers dans la science-fiction : Jules Verne et H.G. Wells en tête.

Ayant étudié les arts décoratifs, en 1950, Roger Leloup rencontre le dessinateur Jacques Martin [1921-2010] dans le salon de coiffure de ses parents. Il recherche alors un assistant capable d’assurer la mise en couleurs de ses albums et les décors des aventures de son héros : Alix. Mais c’est surtout sa rencontre avec Hergé, le père de Tintin qui devient un véritable tournant. En effet, en 1955 il entre aux studios Hergé et collabore à un grand nombre d’albums. Relisez par exemple l’affaire Tournesol, la gare de Genève, c’est lui ! De même la conception de l’avion de l’inénarrable Lazlo Carreidas dans Vol 714 pour Sydney, c’est également lui et plus globalement les moyens de locomotion, y compris la chaise roulante du capitaine Haddock, que l’on aperçoit dans Les bijoux de la Castafiore, c’est toujours lui. Grâce à cette activité se dessine l’un de ses points de force : la recherche de la crédibilité dans ses récits, et ce d’abord en passant par le cadre dans lequel s’inscrit l’aventure envisagée.

« Quand on fait de la science-fiction, le plus important est d’être crédible. Dans les engins, il y a tout ce qu’il faut pour voler, rien n’est superflu. Moi-même, il faut que j’y crois, sinon cela ne marche pas »[1].

C’est ce trait, allié à une maniaquerie du détail, partagée d’ailleurs avec le père de Tintin, qui explique l’extrême précision et la richesse de son dessin, ce qui explique aussi en grande partie pourquoi, à cause de ce plafond de verre technique, Yoko n’a sans doute jamais été adaptée en anime.

… pour une héroïne japonaise

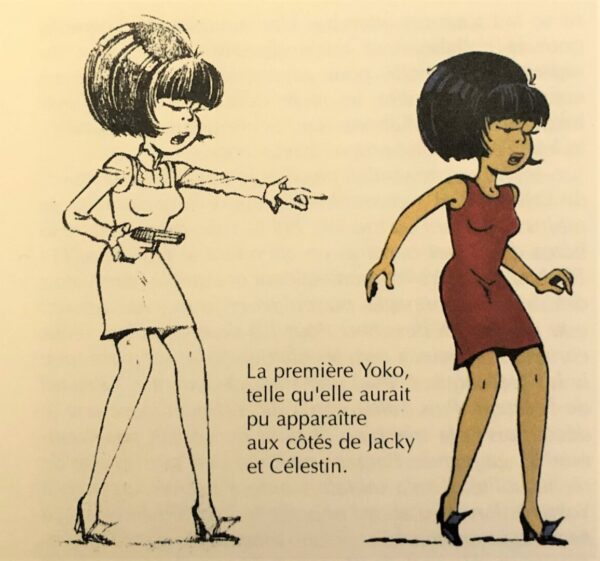

Nous sommes fin 1968 … Roger Leloup a déjà une solide expérience de dessinateur. Outre Hergé, il travaille également pour Peyo et Franquin mais pense alors à créer lui-même son propre personnage. Charles Dupuis est intéressé et, le 25 décembre 1968, Leloup commence à esquisser les traits d’un personnage féminin, censé jouer les seconds rôles dans une reprise des aventures de Jacky et Célestin, personnages créés par Peyo. Rapidement, Leloup s’oriente vers une héroïne de nationalité japonaise avec des origines chinoises par sa grand-mère paternelle.

Son personnage propose d’emblée un profil qui, encore aujourd’hui reste très atypique : jolie mais non sexualisée (contrairement au personnage de Natacha, hôtesse de l’air, qui est créée quasiment en même temps par François Walthéry).

« Je voulais rester dans la bande dessinée pour enfants avec Yoko Tsuno et m’adresser d’abord aux filles, pour qui le caractère sexy d’une héroïne n’avait aucune importance », explique Roger Leloup en 2012 dans une interview accordée au journal Le Soir.

En prime, elle est spécialisée en électronique et en informatique, possède un permis moto, sait piloter un hélicoptère et un planeur et pratique les arts martiaux. Célibataire par la volonté de Leloup, elle adopte cependant une petite fille chinoise, Rosée du Matin, au cours d’une histoire marquée par la présence et la fureur de plusieurs dragons. Philosophiquement, Yoko s’affirme bouddhiste et humaniste en accordant à la vie une valeur suprême (« la mort d’un homme est toujours un échec » dit-elle). Dotée d’une empathie hors du commun mais exemplaire pour un jeune lecteur, elle est accompagnée par deux fidèles compagnons qui, très vite, sont relégués au second plan : Vic et Pol. En soi, Yoko constitue donc une véritable révolution.

Après ses études à Tokyo, elle choisit pour des raisons personnelles de vivre en Europe. Par les choix effectués par son « père », Yoko s’inscrit inconsciemment dans les liens et les échanges culturels établis entre le Japon et l’Occident depuis le XIXème siècle. Ses aventures se déroulent essentiellement en Belgique, mais aussi en Allemagne, en Écosse, en Afghanistan, à Hong Kong entre autres et, bien entendu, dans l’espace, sur Mars, et surtout dans la galaxie M33 ( la galaxie du Triangle localisée non loin de celle d’Andromède) où se situent la planète Vinéa et son univers étendu.

Les premières planches ayant des retours positifs, Leloup quitte les studios Hergé en décembre 1969 pour se consacrer désormais à son héroïne avec l’adoubement d’Hergé malgré les premiers doutes de ce dernier : « Une femme dans la bande dessinée ça n’a jamais marché » lui aurait-il dit au moment de son départ[2].

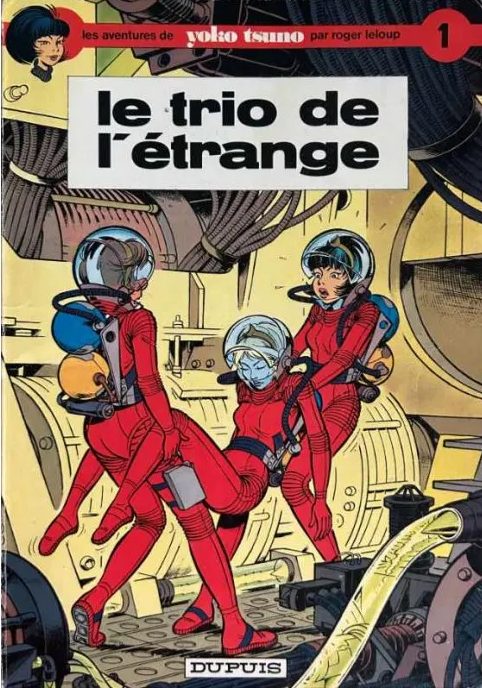

C’est ainsi que le 24 septembre 1970 paraît le premier épisode des aventures de Yoko dans le magazine Spirou avec une histoire brève intitulée « Hold-up en hi-fi »[3]. Les retours du public sont positifs et la première véritable aventure de Yoko paraît à partir de 1971 sous forme de feuilleton dans le magazine Spirou : Le trio de l’étrange, qui est publié l’année suivante sous forme d’album aux éditions Dupuis.

Le trio de l’étrange face au destin tragique des Vinéens

La première aventure repose sur le scénario suivant : une nuit, Vic Vidéo, réalisateur de télévision, et Pol Pitron, son caméraman croisent la route de Yoko, qu’ils prennent pour une cambrioleuse. Mais celle-ci est alors chargée de vérifier et de tester la sécurité de l’installation d’un laboratoire, à la demande de son patron. Une fois le quiproquo levé, Vic se déclare très intéressé par ses compétences en électronique. Il lui propose alors de l’accompagner pour effectuer un reportage sur un mystérieux gouffre dont le cours d’eau offre une activité singulière. C’est à l’occasion de l’exploration de ce gouffre que les trois nouveaux amis sont entraînés sous terre où ils font la connaissance de mystérieux extraterrestres à la peau bleue, les Vinéens, présents sur Terre depuis 400 000 ans et dotés d’une technologie extrêmement avancée. Au fil de cette première histoire, Yoko se lie d’amitié peu à peu avec la Vinéenne Khâny, qui est accompagnée d’une petite fille prénommée Poky (dont on apprendra plus tard qu’en réalité il s’agit de sa sœur jumelle). La communication est alors assurée par des écouteurs traducteurs automatiques, qui rétrospectivement font songer aux capacités actuelles de l’IA à traduire (presque) toutes les langues. L’identité des Vinéens est contenue dans une plaque d’identité située dans leur ceinture et qui fait office de GPS perpétuel permettant à la fois de géolocaliser à tout moment les vinéens … tout comme nos téléphones portables actuels !

Les Vinéens forment une société souterraine qui, en dépit de son unité apparente, est profondément divisée. Le tyran est représenté par Karpan qui n’hésite pas dès le début à dégainer son désintégrateur pour supprimer Yoko. En vain. L’histoire des Vinéens, tragique, est celle d’une population qui fut confrontée, deux millions d’années plus tôt, à l’évolution inexorable de leur planète, condamnée à se rapprocher inexorablement de son soleil. Sa surface devient un enfer invivable obligeant les Vinéens à se réfugier sous Terre. La seule solution pour survivre est de migrer et d’abandonner Vinéa. Cent vaisseaux spatiaux sont prévus mais seuls 11 sont achevés et parviennent à décoller, dont le dernier qui atteint péniblement son objectif : la Terre. C’est là que, il y a 400 000 ans, ils décident de s’enterrer provisoirement sous terre pour entamer un lent processus d’adaptation biologique à leur nouvel environnement[4], le tout piloté par un coordinateur-robot, une IA.

Mais était-ce le bon choix finalement ?

L’IA, menace fantôme du récit

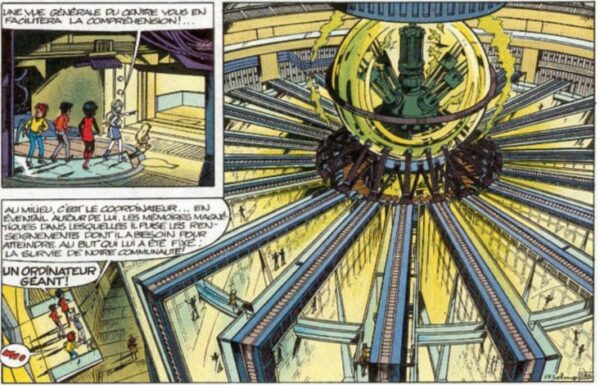

C’est ainsi que peu à peu, cette intelligence artificielle s’avère être le véritable ennemi de nos héros. Yoko le détecte lorsque, coincée avec Khâny, Vic et Pol au-dessus d’un lac de lave et cherchant désespérément de l’aide, elle détaille la situation à un interlocuteur invisible qu’elle pense être un Vinéen. Mais la voix métallique et le ton ironique l’incite à penser que ce n’est pas le cas. Nos héros ne tardent pas à faire la connaissance avec le grand coordinateur central autour duquel s’affaire tout un petit personnel chargé de nettoyer l’ensemble notamment en éliminant les interférences magnétiques parasites. Ce dernier, qui aujourd’hui nous fait penser irrémédiablement à un immense data Center, est aujourd’hui en 2025, visionnaire, car si ces derniers ont fait leur apparition dès les années 50, ce n’est que dans les années 2010 qu’ils ont acquis cette dimension centrale sur laquelle une société fait reposer son fonctionnement. Celui proposé par Roger Leloup a la forme d’une sphère avec, réparties autour de lui en éventail, toutes les mémoires magnétiques des Vinéens dans lesquels il puise les renseignements dont il a besoin afin d’assurer la mission qui lui a été fixée : la survie de ce peuple, divisé entre ceux qui ont une confiance aveugle dans le grand coordinateur, donc à l’IA, et ceux qui commencent à douter, mais qui restent minoritaires.

C’est là aussi que nous constatons que les Vinéens ont sans doute commis une erreur : confier à ce coordinateur l’intégralité de leurs mémoires et le soin de prendre des décisions à leur place et même de rendre justice avec en tête celui du sort qui doit être réservé à Yoko, Vic et Pol. Roger Leloup nous offre alors une confrontation mémorable entre l’humain et l’IA en quelques cases. Yoko, adepte de la méditation rend sa pensée impénétrable au point que, désorientée, le coordinateur conseille de la placer en léthargie surveillée. La clé pour Yoko est évidente : garder le contrôle de son esprit afin que le coordinateur (ou l’IA) ne parvienne pas à comprendre ses intentions pour la dominer.

Lors de la confrontation finale, elle finit par se rendre compte que cette entité technologique parle résonne, et est capable d’agir dans la mesure où, à la suite d’une faille, il a su trouver par lui-même la possibilité d’accumuler et non d’éliminer l’énergie dont il dispose pour fonctionner et pour mener à bien ses actions auxquelles Yoko finit par mettre fin. Défait et agonisant, Karpan, finit par lui poser la question d’où lui vient sa force : « c’est de ne pas confier à un robot le soin de penser à ma place » lui répond-elle[5], un dialogue qui résume toute la problématique que nous rencontrons actuellement avec l’usage de l’intelligence artificielle et ses diverses plateformes qui nous offrent des réponses toutes faites évitant à l’individu de produire un effort quelconque.

L’omniprésence de l’IA dans les aventures spatiales de Yoko

En creux, Roger Leloup utilise le concept de superintelligence artificielle, largement exploitée par la SF (Blade runner adapté du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick publié en 1976, Terminator sorti sur les écrans en 1982 en sont de parfaits exemples). En créant le peuple vinéen, Roger Leloup montre ce qui peut advenir d’une société qui s’en remet presque intégralement à la technologie en général et à une intelligence artificielle en particulier pour assurer son fonctionnement et sa survie. Leloup s’inscrit dans cette veine littéraire et fantastique dont on peut faire remonter les origines à la mythologie grecque avec cette idée que l’intelligence humaine peut s’incarner à travers une créature mécanique capable de calculer. Cela reprend notamment la définition de la raison que Thomas Hobbes donne en 1651 au début du chapitre cinq du Léviathan : « quand on raisonne, on ne fait rien d’autre que concevoir une somme totale à partir de l’addition de sommes partielles, ou concevoir un reste à partir de la soustraction d’une somme d’une autre somme […] car la raison, en ce sens, n’est rien que le calcul (autrement dit l’addition et la soustraction) des conséquences des noms généraux acceptés pour consigner et signifier nos pensées »[6]. Mais la raison est-elle réductible au simple calcul ?

Le fondement de cette société ne manque pas de faire tiquer Yoko dans les premières aventures. Dans la seconde aventure impliquant les Vinéens, La forge de Vulcain, parue en 1973, Yoko finit d’ailleurs par faire cette remarque à Khâny : « à force de tout confier à vos mémoires magnétiques, vous finirez par perdre la vôtre »[7].

L’intelligence artificielle, produit et concentration du savoir humain, est présente dans l’arc impliquant les Vinéens y compris dans des épisodes et des séquences plus courtes mais qui démontrent bien les rapports compliqués qu’entretiennent humains et machines dotées de capacités réflexives. Au début de La lumière d’Ixo, Pol qui a faim, se voit emmené par Poky non pas au restaurant-cafétéria (concept qui semble ne pas exister chez les Vinéens) mais à la section biologique du vaisseau. En effet, pour résoudre le problème de manière rationnelle, il s’agit de se placer devant une machine qui analyse l’état biologique d’un individu pour ensuite lui délivrer la dose d’aliments que son corps réclame. Le gag se révèle : Pol n’est pas censé avoir faim alors que l’inconscient de ce dernier lui ordonne de grignoter pour calmer son stress … Comme quoi ! l’IA ne détecte pas tout ! Il obtiendra satisfaction moyennant une négociation musclée avec l’IA … qui exécute finalement sa volonté !

L’intelligence artificielle sera incarnée plus tard dans des versions extrêmement abouties. Je retiendrai ici trois exemples avec le Guide Suprême, le groupe constitué par la reine Hégora et les archanges et, enfin, Akina et Lyco (les connaisseurs s’étonneront que je n’évoque pas Myna).

– le Guide Suprême : antagoniste central présent dans l’album Les 3 soleil de Vinéa publié en 1976, le Guide Suprême, est celui qui dirige la planète vinéenne d’une main de fer du haut

Ce Guide Suprême aurait dû se réveiller automatiquement lorsque la vie à la surface de Vinéa était redevenue viable, afin d’entamer la reconstruction de la planète, mais il n’en fut rien. Son corps mort, l’énergie de son cerveau s’immortalisa dans un amplificateur cérébral, machine destinée à l’origine à amplifier les réactions ralenties de ce cerveau en léthargie. Il fit le choix de diriger de manière dictatoriale les populations ayant survécu au cataclysme et qui l’érigèrent finalement en dieu. Certains Vinéens refusant sa dictature se rebellèrent à l’image des habitants de Shyra.

Mais Roger Leloup ne propose pas non plus une vision totalement négative de cette IA en proposant parallèlement un contre-modèle : celui de l’un des huit scientifiques dont la mémoire a été conservée : celle de Sâdar le père de Khâny dont la mémoire et les valeurs paternelles ont survécu au cataclysme au travers de la technologie mais qui agit pour protéger et conseiller les Vinéens de retour sur leur planète natale. Ceci nos ramène toujours à ce double constat : l’IA reste le produit de l’intelligence humaine et de ses intentions premières qui ne sont pas forcément détectables au premier abord, d’où le danger existant quant à son évolution par la suite.

C’est avec cet album que Roger Leloup s’oriente vers une interprétation personnelle de l’intelligence artificielle, en ne tranchant pas forcément dans le sens d’une intelligence n’ayant que des conséquences funestes. Ce schéma se retrouve en particulier avec le deuxième groupe de personnages que représentent les archanges et la Reine Hégora présents dans l’album numéro 13 intitulé Les archanges de Vinéa, sorti en 1986.

Technologies et IA à visage humain

La fin de l’album nous explique l’origine de ces androïdes sophistiqués qui se combattent mutuellement. A une époque indéterminée, des guerres auraient opposées les cités vinéennes survivantes au cataclysme entre elles. L’une d’elles, sur le point de succomber confia la tâche à ses enfants le soin de préparer la revanche. Ils sont confiés à des archanges commandés par un androïde au visage de femme, Hégora, qui très rapidement devient un tyran ayant pour ambition de dominer Vinéa. Une nouvelle fois, une IA prend le pouvoir et, alors que le Coordonnateur et le Guide Suprême étaient des entités que l’on devinait masculine, cette fois elle est clairement féminine. Opposés à ses projets, les archanges rentrèrent en révolte la chassèrent et prirent la décision de ne pas élever les enfants au-delà de l’adolescence afin d’empêcher les projets de la Reine (pas d’adultes, pas de guerre !). Cette dernière en est réduite à voler des enfants pour constituer son peuple. Mais, subtilement, en quelques cases qui pourraient se noyer au milieu des autres, Roger Leloup glisse une autre réflexion en creux qui se pose actuellement face à l’usage immodéré de l’IA par certains de nos élèves : que vaut une éducation reçue mécaniquement, sans effort et sans interaction humaine ?

Finalement un cerveau humain, celui de Yoko qui finit par accepter temporairement de devenir Ia Reine de la Cité en remplacement d’Hégora : l’humain reprend le dessus sur la mécanique. Yoko retrouve par la suite la Reine, qui souhaite devenir son amie, montrant ainsi un androïde capable de réflexion et de faire un choix contraire à ses ambitions premières.

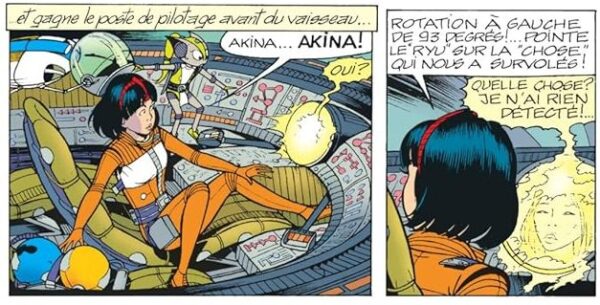

– Akina et Lyco : ils apparaîssent dans l’album 18 Les exilés de Kifa publié en 1991. Kifa, cité spatiale à la dérive, est dominée par Gobol un génie à l’origine des androïdes de Vinéa et dont le but est de se venger des Vinéens. Yoko, qui retrouve Hégora à cette occasion, hérite d’un vaisseau spatial dont elle prend le contrôle en personnalisant l’IA qui en assure le fonctionnement général. Elle lui donne un visage et un nom, celui d’Akina qui pourtant, est associé dans sa mémoire à un épisode malheureux et à un personnage ambivalent de son passé. C’est également dans cet album que Yoko fait la connaissance de robots qui, selon les explications de Khâny, avaient été conçus par les Vinéens dans le but d’éduquer et d’instruire leurs enfants. Là aussi, nous retrouvons l’idée d’une éducation confiée essentiellement à une intelligence non humaine, thématique d’actualité. Mais leurs performances inquiétantes (qui ne sont pas précisées dans le récit) les rendirent indésirables et les Vinéens décidèrent de s’en débarasser. C’est dans ce contexte qu’un petit robot a priori fort sympathique et censé être un jouet, Myna, affirme qu' »il n’y a aucune différence entre les pensées magnétiques et biologiques » tout en établissant une hiérarchie entre les robots basée sur les capacités et l’intelligence des uns et des autres. Un autre, Lyco, prend l’initiative assumée de tuer Gobol pour se venger des actions maléfiques de ce dernier. Cette question du robot tueur est abordée à quelques reprises, avec l’exemple de Tryak qui se révolte contre sa maitresse Hégora et tente de la tuer dans Les archanges de Vinéa.

Intelligence mécanique et cerveaux humains : des interactions complexes

Alors que dans les premières aventures de Yoko l’IA et la technologie n’avaient pas de visage à proprement parler, les albums 13 et 18 [9] marquent un tournant dans la représentation de la technologie et de l’IA présentes dans le monde vinéen. Elles prennent une nouvelle dimension en prenant une forme humanoïde et en adoptant des capacités de réactions et d’autonomisation similaires à celles de l’être l’humain, capacités qui invitent le lecteur à réfléchir au potentiel de l’intelligence mécanique et les conséquences de son usage. Roger Leloup nous rappelle au fond, à chaque aventure, que tout dépend de l’intention et du but recherché par l’Homme mais appelle à la vigilance quant aux conséquences irréfléchies de son usage. Cette IA, synonyme de puissance et de pouvoir est d’ailleurs autant masculine que féminine, même si les aventures de Yoko restent essentiellement basées sur des personnages avant tout féminins, en particulier dans les derniers albums.

***

Le dernier mot revient à Yoko et Roger Leloup dans le dernier tome paru en 2024 où le ton se fait, cette fois, moins optimiste. Durant toutes ses aventures, l’action de Yoko et ses relations avec les Vinéens et les Terriens nous/la ramènent à la pensée de Saint Exupéry qui se résume à cette phrase : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, je t’augmente » ( Saint Exupéry, Lettre à un otage, 1943). Mais …

Après plusieurs aventures compris entre les tomes 25 et 30 ( La servante de Lucifer, Le secret de Khâny, Les gémeaux de Saturne …) Yoko semble avoir une prise de conscience face aux réalités cachées par les Vinéens et leurs expériences douteuses dont celle réduisant les habitants de la Terre à une « matière biologique utilisable« . Notre héroïne prend du recul et déclare vouloir « mesurer [son] assistance à une civilisation conditionnée par l’intelligence artificielle dont elle ne changera jamais les codes techniquement établis » tout en constatant les dérives similaires sur la Terre [10].

C’est en ce sens que ses aventures n’appartiennent pas au passé mais bel et bien à notre présent, et constitue encore à sa manière un support de réflexion puissant. Ses aventures démontrent qu’une BD n’est pas qu’un simple produit de consommation.

***

Notes :

Les illustrations et numérisations sont issues d’une collection personnelle. Quelques informations contenues dans cet article proviennent du site yokotsuno.com

[1] Yoko Tsuno l’antimanga, par Cédric Pietramunga, Le Monde, 30 juin 2015, disponible ICI

[2] Anecdote racontée par Roger Leloup, ICI.

[3] Cette histoire est intégrée plus tard au tome 5 des aventures de Yoko : Aventures électroniques, paru en 1974 et composé d’histoires courtes qui avaient été publiées dans Spirou. « Cap 351 » anticipe l’idée de la réunification allemande, tandis que « la belle et la bête » aborde la question de l’usage de l’exosquelette.

[4] Cet aspect est abordé notamment dans l’album Le secret de Khâny, paru en 2015. Dans cet album il est question notamment d’un agent pathogène présent à la surface de la Terre auquel les Vinéens ne parvenaient pas à faire face en dépit de leur tentative d’adaptation.

[5] Le trio de l’étrange, page 44.

[6] Thomas Hobbes, Le Léviathan , chapitre 5 « La raison », extraits.

[7] La forge de Vulcain, page 38.

[8] Les archanges de Vinéa, page 18.

[9] Les quatre albums compris entre ces deux aventures vinéennes se passent sur Terre et abordent d’autres thématiques dont celle du voyage dans le temps.

[10] Roger Leloup Yoko Tsuno l’aigle des Highlands – Esquisse d’une oeuvre, Dupuis, mai 2024. Les réflexions sont tirées des dernières pages

Merci à toi Cécile Dunohaud et à toi Ludovic pour le partage. Très bel article intéressant. (merci de supprimer le message précédent).