Il existe des moments où l’art transcende le divertissement pour devenir mémoire vivante. Le manga japonais, souvent réduit à tort à ses seules dimensions populaires, recèle en son cœur une puissance narrative extraordinaire : celle de transformer les tragédies collectives en récits profondément humains. Lorsque les mangakas s’emparent de la Seconde Guerre mondiale, ils ne content pas seulement l’Histoire – ils la font revivre, palpiter, questionner.

L’art de la cicatrice visible

Imaginez Shigeru Mizuki, amputé d’un bras sur les champs de bataille de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui dessine de sa main valide les visages grimaçants de ses camarades morts. Visualisez Seiho Takizawa, méticuleux jusqu’à l’obsession, reconstituant chaque rivet des chasseurs Zero avec la précision d’un ingénieur et la sensibilité d’un poète. Songez à Kōkami Shōji, recueillant les dernières paroles de Sasaki Tomoji, ce pilote kamikaze qui eut l’audace de survivre neuf fois à la mort programmée.

Ces artistes ne se contentent pas de dessiner la guerre : ils la révèlent. Leurs planches deviennent des fragments d’âme, de véritables tessons de vérité arrachés au silence. Car c’est bien de cela qu’il s’agit – briser le silence, fracasser les versions officielles, faire éclater les non-dits qui empoisonnent la mémoire collective.

Le paradoxe de la vérité dessinée

Comment une fiction peut-elle révéler plus de vérité qu’un manuel d’histoire ? Comment des personnages aux traits parfois caricaturaux peuvent-ils porter plus d’authenticité que des photographies d’archives ? Cette série d’articles explore ce paradoxe fascinant – n’en déplaise aux esprits chagrin et étriqués – : la capacité du manga à saisir l’indicible, à rendre visible l’invisible, à faire ressentir ce que les mots seuls ne parviennent pas à transmettre.

Car derrière chaque case se cache une question vertigineuse : que fait une société de ses traumatismes ? Comment digère-t-elle la défaite, la honte, la complicité ? Comment transforme-t-elle ses bourreaux en victimes, ses victimes en héros, ses héros en hommes ordinaires pris dans l’engrenage de l’Histoire ?

Le manga japonais offre en effet une perspective unique sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement sur la guerre du Pacifique vue du côté japonais. Parfois ces œuvres ont pu glorifier la guerre, certaines posant la question d’une résurgence d’une forme de nationalisme. Mais elles proposent aussi une réflexion profonde sur l’expérience humaine dans les conflits armés. Elles explorent la tension entre les impératifs nationaux et la conscience individuelle, tout en questionnant les structures militaires et sociales de l’époque.

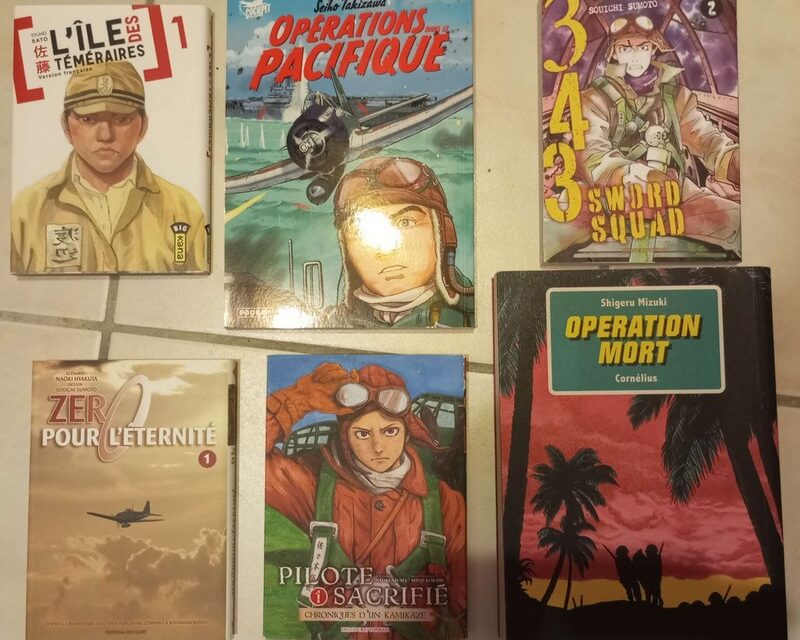

J’ai choisi de m’appuyer sur 6 œuvres emblématiques publiées en français afin d’en proposer une analyse déclinée sous la forme de plusieurs articles à suivre. Ce choix n’est donc pas exhaustif, loin de là. C’est un fragment d’exploration au cœur de cet été. Outre la lecture attentive de chacune, je m’appuierai sur mes recherches. Les références exploitées seront bien entendues partagée.

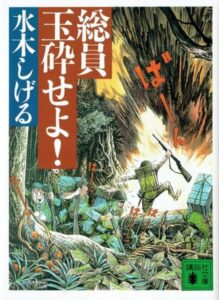

1 – « Opération Mort » (総員玉砕せよ!) – Shigeru Mizuki

Le témoignage d’un survivant

Publié en 1973 et traduit en français par les éditions Cornelius, ce manga majeur s’inspire directement de l’expérience personnelle de Mizuki. L’auteur, qui a combattu dans l’armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, a survécu à la terrible campagne de Papouasie-Nouvelle-Guinée où il a perdu un bras. C’est le plus ancien manga de ce corpus.

L’histoire

Fin 1943, une unité de l’armée impériale japonaise, composée principalement de jeunes recrues, débarque sur une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Leur mission officielle : tenir un village stratégique. Mais la réalité se révèle tout autre : survie quotidienne dans la jungle hostile, faim, maladie, violence des supérieurs, et absurdité des ordres militaires.

Le point culminant est « l’Opération Mort » elle-même : une mission suicide ordonnée par le commandement japonais. Tous les survivants doivent mourir pour l’honneur de l’Empereur, avec interdiction de revenir sous peine d’exécution. Cette opération illustre parfaitement la stratégie de « gyokusai » (suicide collectif pour l’honneur), symbole de l’absurdité du militarisme japonais.

Un style graphique singulier

Mizuki adopte un contraste saisissant : des décors et scènes de combat hyperréalistes, tandis que les personnages ont des traits très cartoon, presque caricaturaux. Ce choix artistique renforce la dimension tragique et absurde de la situation, tout en humanisant les soldats perdus dans un univers déshumanisé.

Impact et reconnaissance

Au-delà du témoignage autobiographique, « Opération Mort » constitue une charge féroce contre la guerre. Mizuki y exprime sa colère et son devoir de mémoire envers ses camarades disparus. L’œuvre a reçu le Prix du Patrimoine au Festival d’Angoulême 2009 et demeure une référence incontournable pour comprendre la guerre du Pacifique du point de vue japonais.

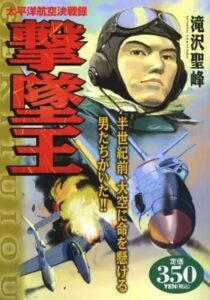

2 – « L’as de l’aviation » (撃墜王) – Seiho Takizawa

Un spécialiste de l’aviation militaire

Takizawa Seiho (né en 1963), mangaka originaire de Sapporo et diplômé de l’Université de design de Tokyo, s’est spécialisé dans les mangas de guerre historique, particulièrement les batailles aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Il est reconnu pour son approche méticuleuse de la documentation historique et son style graphique précis. Il débute en 1992 avec son premier album « Ao no Korô – Japanese Interceptors 1945 ».

Influences et formation artistique

Initialement, Takizawa souhaitait devenir mangaka de shōjo (mangas pour filles), mais son destin change lorsqu’il débute par une contribution au magazine Model Graphix. Son style graphique est fortement influencé par la bande dessinée européenne, notamment par Moebius et Enki Bilal. Pour son premier manga sur l’aviation, son idée était de « dessiner des scènes aériennes à la Moebius« .

Au début de sa carrière, son style portait la forte influence de Katsuhiro Otomo, le père d’Akira, mais il a développé sa propre approche, caractérisée par des lignes minutieuses et un style graphique précis, excellant tant dans la représentation réaliste des mécaniques que dans la profondeur humaine de ses personnages.

Précision technique et dimension humaine

Takizawa réussit à combiner la précision technique des combats aériens avec la profondeur psychologique des personnages, évitant ainsi la simple glorification de la guerre pour montrer sa complexité humaine. Il a produit de nombreux récits disponibles en français aux éditons Paquet et chez Delcourt/Tonkam dont notamment : Tokyo Monogatari (東京物語) – « Sous le ciel de Tokyo » (Éditeur : Delcourt/Tonkam 2 tomes), Gekitsui-ō (撃墜王) – « L’as de l’aviation », Japanese Interceptors 1945 (青のコロー), 103e escadrille de chasse, Zero Fighter.

Spécificités du travail de Takizawa

Takizawa se distingue par son approche méticuleuse de la documentation historique et sa capacité à représenter avec un réalisme saisissant les mécaniques des avions. Chaque détail technique est soigneusement recherché et rendu avec une précision d’ingénieur. Pour les amateurs du genre, c’est un plaisir sans fin que de plonger dans ces planches.

Bien plus que de simples aventures de guerre, ce sont avant tout des histoires humaines qu’il raconte : celles des soldats qui ont piloté les avions (leur mentalité, leurs sentiments dans l’attente puis dans la bataille – et parfois au moment de mourir).

Contrairement à de nombreux mangakas de guerre qui se concentrent exclusivement sur l’expérience japonaise, Takizawa explore les perspectives de pilotes de différentes nationalités, comme en témoigne le récit « Shah’s Pilot » sur les pilotes iraniens.

Redondances et constantes

Thèmes récurrents :

- La psychologie du pilote de chasse

- Les derniers jours de la guerre du Pacifique

- La tension entre devoir militaire et survie personnelle

- L’évolution technologique des avions de combat

Takizawa privilégie systématiquement le format du recueil de nouvelles courtes, permettant d’explorer différents aspects du combat aérien sans s’enfermer dans une narration longue.

La méthode Takizawa

Recherche documentaire poussée

Pour « Shah’s Pilot », Takizawa s’est appuyé sur des témoignages réels de pilotes iraniens ayant participé à la guerre Iran-Irak, consultant notamment l’ouvrage « イラン空軍のF-14トムキャット飛行隊 » (Escadron F-14 Tomcat de l’armée de l’air iranienne). Takizawa excelle dans la représentation réaliste des mécaniques et la profondeur humaine de ses personnages, évitant l’écueil de la simple démonstration technique ou du mélodrame.

Un maître du genre

Reconnu comme le numéro un du monde de la bande dessinée aéronautique au Japon, Takizawa a créé un sous-genre à part entière du manga de guerre. Son approche unique combine précision technique, chaque avion est rendu avec une fidélité de manuel technique, profondeur psychologique, les pilotes ne sont jamais des héros unidimensionnels, diversité culturelle, exploration des perspectives de différentes nationalités et enfin ce qui éclaire nos pupilles dès les premières pages, beauté graphique nourrie d’influence européenne qui élève le genre au niveau artistique.

Son œuvre constitue une passerelle unique entre le manga japonais traditionnel et la bande dessinée européenne, créant une esthétique singulière qui a profondément influencé le genre du manga aéronautique. Avec une quinzaine de séries à son actif depuis 1992, Takizawa a établi les codes d’un genre qui continue d’attirer de nouveaux lecteurs, prouvant que la précision technique et la profondeur humaine peuvent coexister dans le récit de guerre. Je fais le choix de me focaliser sur les histoires relatives à la Seconde Guerre mondiale dans le pacifique pour cette étude.

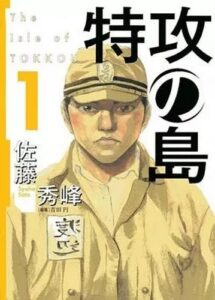

3 – « L’île des téméraires » (特攻の島) – Shuho Satô

Shuho Satô est un mangaka japonais né le 8 décembre 1973 à Ikeda, sur l’île de Hokkaidō. Il s’est imposé comme l’un des auteurs majeurs du manga contemporain, notamment grâce à ses œuvres à la fois réalistes et engagées, capables de démontrer la dureté du monde des mangaka ou de s’intéresser avec un regard acéré au monde médical dans son best seller « Say Hello to Black Jack ». Sérialisée dans Weekly Manga TIMES de Hôbunsha de 2004 à décembre 2017, « L’île des téméraires » traite de l’escadron spécial d’attaque Kaiten (torpilles humaines) pendant la fin de la guerre du Pacifique.

L’histoire de Watanabe Yuzo

Le récit suit Watanabe Yuzo, un pilote de l’aéronavale de Fukuoka qui se porte volontaire pour des armes spéciales. Il se retrouve sur l’île Otsushima (préfecture de Yamaguchi) où il découvre les torpilles humaines Kaiten et rencontre le lieutenant-commander Nishina Sekio, l’un des concepteurs de ces armes.

Questions morales fondamentales

L’œuvre pose des questions essentielles sur la priorité entre « l’État » et « l’individu » en temps de guerre. À travers les yeux d’un jeune protagoniste qui ne trouve même pas ce qu’il doit protéger, elle explore la différence entre se battre en étant prêt à mourir et utiliser des moyens désespérés comme stratégie opérationnelle.

4 – « 343 Sword Squad » (紫電改343) – Souichi Sumoto

L’élite de l’aviation japonaise

Le paradoxe de Kanno Naoshi

Le protagoniste principal est Kanno Naoshi, craint sous le nom de « roi des as » dans le plus fort 343e escadron aérien. Paradoxalement, ce pilote d’exception reçoit un ordre de mission kamikaze, illustrant l’absurdité des décisions militaires de fin de guerre.

Sauvegarde par financement participatif

L’œuvre a été menacée d’interruption à cause de la suspension du magazine, mais a pu être complétée grâce à un financement participatif qui a collecté 12 millions de yens, témoignant de l’intérêt du public pour ces récits historiques.

5 – « Zéro pour l’éternité » (永遠の0) – Adaptation manga

Du roman au manga

Cette œuvre, basée sur le roman original de Hyakuta Naoki, a été adaptée en manga par Sumoto Souichi (le même auteur que « 紫電改343 »). L’histoire raconte le parcours d’un pilote kamikaze japonais durant la Seconde Guerre mondiale, explorant les motivations personnelles derrière les sacrifices imposés.

Souichi Sumoto, également connu sous le pseudonyme Souichi Moto, est un mangaka japonais né le 16 août 1963 dans la préfecture de Kanagawa. C’est un personnage fascinant, reconnu pour la qualité de ses recherches, de ses dessins, mais aussi ses audaces narratives. Ainsi « Mugen no Gunkan Yamato », que je laisse ici de côté, s’intéresse au célèbre cuirassé japonais Yamato, l’un des navires de guerre les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. À travers une narration mêlant réalisme historique et éléments surnaturels. Sumoto propose une reconstitution détaillée des combats navals et des enjeux humains vécus par l’équipage du Yamato, ce qui est moins fréquent que les œuvres sur l’aviation.

À noter que ce roman fut aussi adapté en un film, sorti en France sous le titre « Kamikaze : le dernier assaut »

6 – « Pilote sacrifié » (不死身の特攻兵) – Scénario : Kōkami Shōji, Dessin : Azuma Naoki

L’histoire vraie d’un rebelle

Base documentaire exceptionnelle

Le scénariste Kōkami Shōji a interviewé Sasaki Tomoji de son vivant (décédé en février 2016). L’œuvre explore comment un homme qui aimait simplement les avions a pu défier les ordres absolus de ses supérieurs militaires et préserver la dignité de la vie. L’œuvre pose une question fondamentale : si nous nous trouvions dans la même situation, pourrions-nous faire la même chose que Sasaki ? Elle suggère que 72 ans après la guerre, la société japonaise n’a peut-être pas fondamentalement changé dans ses structures hiérarchiques.

Analyse thématique préliminaire de ces 6 oeuvres

Chacun de ces mangas sera tout à tour au coeur de ce dossier estival. Avant de découvrir plus avant leurs similitudes et et différences, voici quelques pistes de réflexion pour entamer ce voyage.

Humanisation des combattants

Toutes ces œuvres évitent la glorification simpliste de la guerre pour montrer la complexité psychologique des soldats. Elles présentent des hommes ordinaires confrontés à des situations extraordinaires, questionnant leurs motivations et leurs choix.

Tension individu/collectif

Un thème récurrent traverse ces récits : le conflit entre les impératifs nationaux et la conscience individuelle. Chaque protagoniste doit naviguer entre son devoir envers l’État et ses convictions personnelles.

Critique de la hiérarchie militaire

Ces œuvres dénoncent la déshumanisation, la violence aveugle du commandement, et la futilité des sacrifices imposés aux soldats. Elles révèlent l’absurdité des structures militaires qui broient l’individu.

Précision historique

La recherche documentaire rigoureuse caractérise ces œuvres. Les auteurs s’appuient sur des témoignages, des archives, et parfois leurs propres expériences pour offrir une vision authentique de la guerre.

Question de la survie

Comment survivre physiquement et moralement dans un contexte d’anéantissement programmé ? Cette interrogation traverse toutes les œuvres, explorant les stratégies de résistance et d’adaptation.

Approches narratives diversifiées

Ces œuvres adoptent différentes approches pour traiter leur sujet :

- Autobiographique : Mizuki Shigeru puise dans son expérience personnelle

- Documentaire : Kōkami Shōji s’appuie sur des témoignages directs

- Technique/militaire : Takizawa Seiho se concentre sur l’aviation de combat

- Psychologique : Satō Shūho explore les dilemmes moraux

- Épique : Sumoto Sōichi propose des récits héroïques nuancés

Conclusion

Ces six œuvres constituent un corpus remarquable pour comprendre comment le manga japonais traite la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Elles offrent une perspective unique, japonaise, sur cette période, loin des représentations occidentales habituelles.

Plus que de simples divertissements, ces mangas constituent de véritables outils de mémoire et de réflexion. Ils interrogent le passé pour mieux comprendre le présent, questionnent les structures autoritaires, et rappellent l’importance de la dignité humaine face à l’absurdité de la guerre.

Pour un public néophyte, ces œuvres représentent une porte d’entrée accessible et émouvante vers l’histoire de la guerre du Pacifique, tout en offrant une réflexion profonde sur les choix moraux en temps de crise. Ils constituent un excellent support pour aborder la question des mémoires de la guerre en HGGSP, en classe de Terminale.

Six perspectives pour une vérité complexe

Cet été sera donc l’occasion d’une plongée dans cet univers encore trop peu exploité à mes yeux. 6 oeuvres et un article de synthèse final qui, j’espère, accompagneront des réflexions personnelles pour les lecteurs.

Épisode 1 – L’enquête épistémologique : quand l’art devient archive

Peut-on faire de l’histoire avec des dessins ? Cette question, apparemment naïve, bouleverse les frontières entre fiction et réalité, entre témoignage et création. Mizuki dessine ses propres souvenirs, Takizawa reconstitue des avions qu’il n’a jamais pilotés, Kōkami recueille des témoignages authentiques. Chacun invente sa méthode pour approcher la vérité. Mais laquelle de ces vérités est la plus vraie ?

Épisode 2 – La dimension politique : soft power et mémoires rebelles

Le manga voyage, conquiert, séduit. De Tokyo à Paris, de Séoul à New York, ces récits de guerre portent avec eux une certaine vision du Japon. Mais quelle vision ? Celle d’un pays repentant ou celle d’une nation qui se cherche encore ? Entre diplomatie culturelle et résistance souterraine, ces œuvres naviguent dans les eaux troubles de la géopolitique mémorielle.

Épisode 3 – L’approche anthropologique : ritualiser la mort, sacraliser la mémoire

Comment une culture transforme-t-elle ses morts en ancêtres ? Comment fait-elle d’un suicide militaire un acte héroïque ou absurde ? Ces mangas révèlent les mécanismes profonds par lesquels une société ritualise ses traumatismes, transforme ses défaites en épopées, ses victimes en saints laïcs.

Épisode 4 – La géopolitique des mémoires : quand les récits nationaux se confrontent

Que voit un lecteur chinois dans Opération Mort ? Comment un Américain reçoit-il les récits de kamikazes ? Ces œuvres circulent, se traduisent, se transforment. Elles portent avec elles les germes d’incompréhensions mais aussi de réconciliations inattendues. Car la mémoire, elle aussi, se mondialise.

Épisode 5 – La sociologie des publics : qui lit la guerre ?

Le manga démocratise-t-il l’accès à l’histoire ? Transforme-t-il les jeunes Japonais en historiens malgré eux ? Entre culture populaire et culture savante, ces récits redessinent les contours de la transmission mémorielle. Ils révèlent comment une société éduque ses enfants à son passé, comment elle négocie entre vérité et pédagogie.

Épisode 6 – La psychanalyse collective : trauma et résilience d’une nation

Pourquoi ces histoires reviennent-elles sans cesse ? Qu’est-ce qui, dans l’inconscient collectif japonais, réclame encore et toujours ces récits de guerre ? Entre répétition compulsive et processus de guérison, ces œuvres révèlent les mécanismes psychiques par lesquels une nation tente de digérer l’indigeste.

Épisode 7 – L’art de la synthèse : vers une nouvelle méthode

Au terme de cette exploration, une question cruciale émerge : comment étudier ces objets hybrides, entre art et histoire, entre fiction et témoignage ? Comment les aborder sans les trahir, les analyser sans les réduire ? La réponse réside peut-être dans l’invention d’une méthode nouvelle, à la croisée des disciplines, capable de saisir la complexité de ces récits multiformes.

L’urgence de comprendre

Cette série d’articles naît d’une conviction : à l’heure où les témoins directs de la Seconde Guerre mondiale disparaissent, où les mémoires se figent en commémorations rituelles, où les populismes instrumentalisent le passé, il devient urgent de comprendre comment les sociétés contemporaines négocient avec leurs traumatismes. Le manga japonais, par sa singularité même, offre un laboratoire d’observation privilégié de ces processus.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : observer comment une société rêve son passé, comment elle le transforme, comment elle le transmet. Et découvrir, peut-être, que derrière ces histoires de guerre se cachent des questions éternellement contemporaines : comment vivre avec ses fautes ? Comment transmettre l’indicible ? Comment faire de la mémoire un outil de construction plutôt que de destruction ?

Ces questions, un pinceau et de l’encre noire suffisent parfois à les révéler. C’est tout l’art du manga : transformer l’encre en émotion, le trait en vérité, le dessin en mémoire vivante.

L’exploration commence. Que chaque article soit une plongée plus profonde dans l’âme d’une nation qui se raconte à elle-même, et au monde, l’histoire de ses blessures et de ses espoirs.