Rémy Madinier est historien, directeur de recherches au CNRS, spécialiste des questions religieuses à l’Institut d’Asie Orientale de Lyon.

Dernier ouvrage paru : « La java des jésuites, une autre histoire des relations islamo-chrétiennes XIXe-XXe siècles », aux éditions du Cerf.

Les organisateurs du FIG ont donc choisi un lieu très œcuménique, l’idéal pour développer un point religieux inédit, d’un pays qui ne l’est pas moins, puisque le plus grand pays musulman de la planète quant à la population tranche avec les visions habituelles que l’on a des pays musulmans.

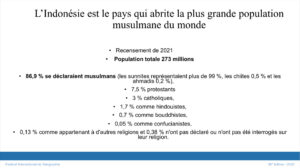

L’Indonésie, la plus grande population musulmane du monde

L’Indonésie,par sa position géographique, n’est pas un pays de l’espace arabo-musulman, espace central de l’histoire de l’Islam Islam avec une majuscule désigne la civilisation issue de l’islam (la religion musulmane). . Mais son histoire en a fait un pays dont l’écrasante majorité de la population est musulmane.

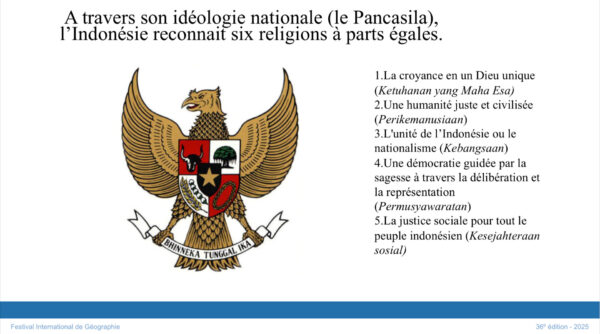

Une invention paradoxale entre un état islamique et une unité politico-culturelle : le Pancasila

La genèse : un substrat hindo-bouddique dès le IVe siècle

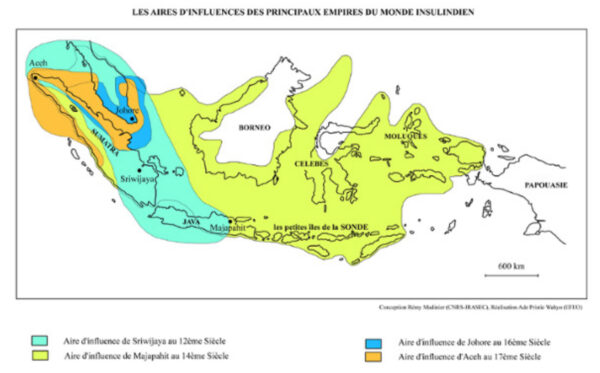

C’est l’influence indienne via l’Hindouisme puis le Bouddhisme qui façonne les premières grandes traces civilisationnelles, avec des pénétrations commerciales puis des rajahstans Royaumes hindouistes ou bouddhistes., puis les deux empires, Sriwijaya et Majapahit qui se succèdent aux XIIe et au XIVe siècles.

Une pénétration islamique tardive et inégale…

Une pénétration islamique tardive et inégale…

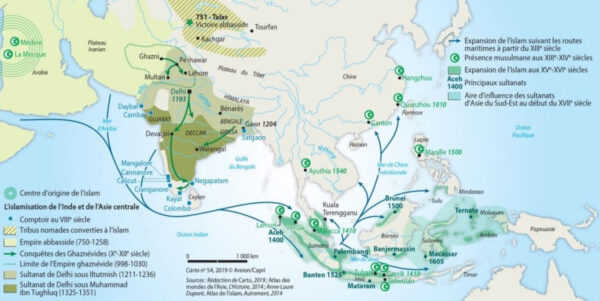

Venus de la péninsule arabique et du Gujarat indo-musulman, les marchands habitués à traverser l’Océan Indien naviguent et commercent dans toute l’Asie du Sud et de l’Est, en transmettant un islam qui supplante pacifiquement les religions de l’Inde. Les premiers États islamiques se constituent à la fin du XIIIe sècle, selon les mêmes réseaux commerciaux.

L’islam se répand comme le batik, tel un grand colorant versé sur l’archipel. Mais son implantation reste inégale. .

… avec la « découverte » quasi concomitante des îles aux épices par les Ibériques

En effet, très peu de temps après, les colons européens arrivent et repoussent l’islam avec les Espagnols présents aux Philippines et les Portugais aux Célèbes et aux Moluques. Comme ailleurs, existe l’esprit de la Reconquista, mais qui apparaît relativement pragmatique, chacun trouvant sa place dans un espace maritime dont l’absence d’unité territoriale produit des effets politiques qui tranchent avec ceux de leurs conquêtes américaines Cela vaut semble-t-il pour l’islam. Sa pénétration maritime et commerciale ne ressemble pas à la conquête territoriale de la Méditerranée par les Arabes puis par les Turcs seljoukides. .

La VOC à la conquête de l’épice

Paradoxalement, les premiers réels conflits religieux sont entre les Portugais catholiques et les Hollandais calvinistes. Une fois les Portugais repoussés de l’archipel (excepté l’île du Timor-Est), les Hollandais évitent jusqu’au milieu du XIXe siècle un prosélytisme religieux chrétien, par peur d’un panislamisme conquérant.

Java, la synthèse mystique

Java, la synthèse mystique

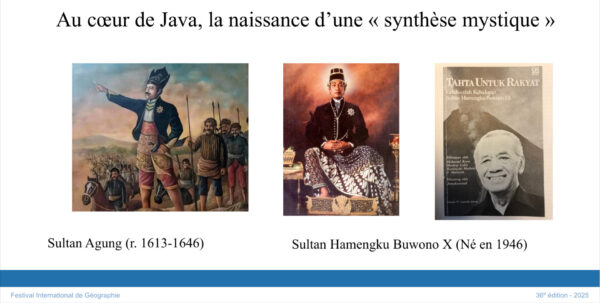

Java devient le coeur d’une synthèse mystique, le substrat Hindo-Bouddhiste n’ayant jamais disparu malgré l’empire musulman et qui continue aujourd’hui avec le sultan actuel.

Depuis Sultan Agung, on est musulman mais on ne s’interdit rien en matière de transcendance. La présence des volcans et la végétation luxuriante servent d’enveloppe sacrée auquel l’islam se greffe. On est javanais musulman et non musulman javanais…

Dans les années 20 et 30 du XXe siècle, cette synthèse a sa traduction politique avec l’héritage de Mataram, l’autorisation par le sultan de Jakarta d’installation des Jésuites, le Budi Otomo et la Muhammadiyah.

À l’indépendance, le Pancasila

L’emblème officiel indonésien mêle :

- L’étoile de l’islam

- La devise, « Unis dans la diversité », en sanskrit (et non en malais, langue officielle du pays)

- L’aigle, Garuda, divinité hindouiste, dont le nombre de plumes évoque la date de l’indépendance du pays.

Depuis l’indépendance, un statu quo religieux malgré les turbulences politiques

Une démocratie musulmane…

L’islam indonésien a eu en son sein des élites, élevées dans des écoles hollandaises, qui ont créé le grand parti démocrate musulman « Masyumi », cas unique dans l’islam et comparable à la démocratie-chrétienne européenne. D’où le précepte : agir en chrétien-musulman et ne pas agir en tant que chrétien-musulman.

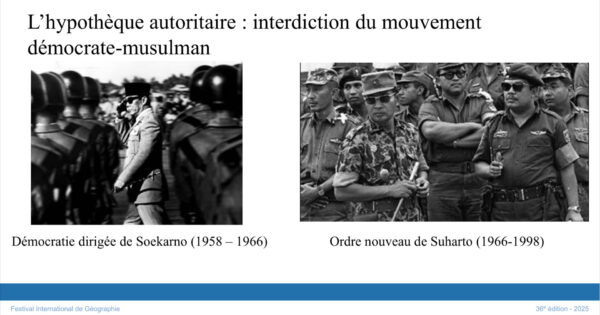

… malgré des dérives politiques autoritaires

L’État fédéral initialement pensé par Soekarno connaît une évolution centralisatrice contestée par les mouvements communistes inspirés par les révolutions chinoises, puis vietnamiennes. La répression liée au coup d’état du général Suharto en 1965 fait plus d’un demi-million de morts.

Le Mouvement démocrate-musulman est interdit. Pour les musulmans radicaux, la politique doit se faire dans les mosquées avec un mieux-disant islamique menaçant le Pancasila, dans un contexte de raidissement islamique international lié à la répression des frères musulmans au Proche-Moyen-Orient.

Un retour de la démocratie sous la surveillance de l’oligarchie militaro-économique

Depuis l’élection de Jokowi en 2014, le Pancasila est de nouveau mis en avant. Mais celui-ci a renoncé à son programme social durant son second mandat. Son adversaire et successeur, Prapowo, semble suivre la même voie, avec opportunisme…

Questions du public

Quel est le poids de l’oligarchie militaire ?

L’oligarchie militaire et économique fonctionne depuis 1965 et l’État centralisé. le président Prabowo est l’un des hommes les plus riches du pays. Jokowi avait suscité beaucoup d’espoir au niveau social. Mais il a renoncé lors de son 2e mandat et a soutenu finalement son pire ennemi politique.

Que reste-il des organisations radicales islamiques ?

La Jemaah Islamiyah, affiliée à Al Qaida, avait commis l’attentat du 12 octobre 2002 à Bali un an un mois et un jour après le 11 septembre. Bilan : 200 morts, principalement occidentaux, ce qui n’avait pas soulevé un grand émoi dans le pays… Mais quand d’autres attentats durant ce que les Indonésiens appelaient The Bombing Season ont touché les Indonésiens eux-mêmes, l’acceptation tacite de la population s’est rompue et elle a collaboré massivement en dénonçant les acteurs djihadistes.

Rappelons que 40 fois plus de Français sont partis en Syrie que d’Indonésiens (en proportion de la population).

Et un grand merci à Rémy Madinier pour ses diapos et sa relecture attentive.

Une pénétration islamique tardive et inégale…

Une pénétration islamique tardive et inégale… Java, la synthèse mystique

Java, la synthèse mystique