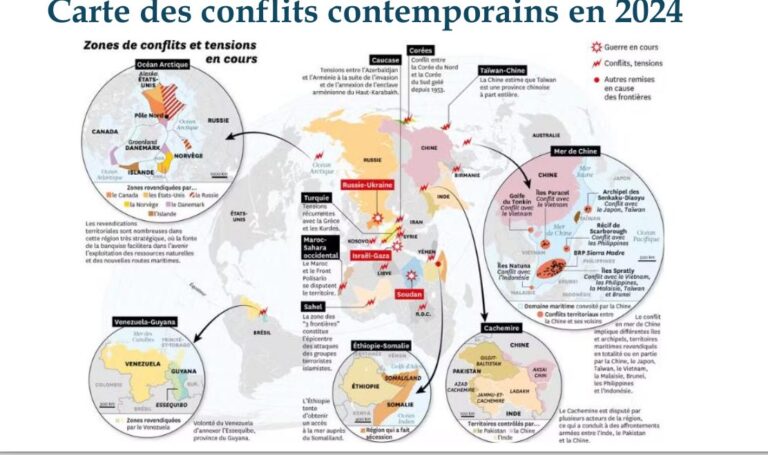

« Dix histoires de cartes » qui sont au cœur des conflits contemporains. De la conférence de Berlin aux accords Sykes-Picot, Jean-Baptiste Veber revient sur la manière dont les frontières ont été tracées à travers les siècles.

Il présente son ouvrage, écrit avec David Perier, Tracer les frontièresRecension sur le Cliothèque paru chez Novice en 2025.

Il existe différents types de conflits

On aurait pu en relever d’autres, il y a des conflits ouverts et des zones de vives tensions.

Voilà quelques exemples des cas étudiés dans l’ouvrage.

Deux points forts : les découpages coloniaux en Afrique et au Proche-Orient depuis le découpage de l’Empire ottoman (Israël – Palestine et Chypre)

Pourquoi tracer des frontières ?

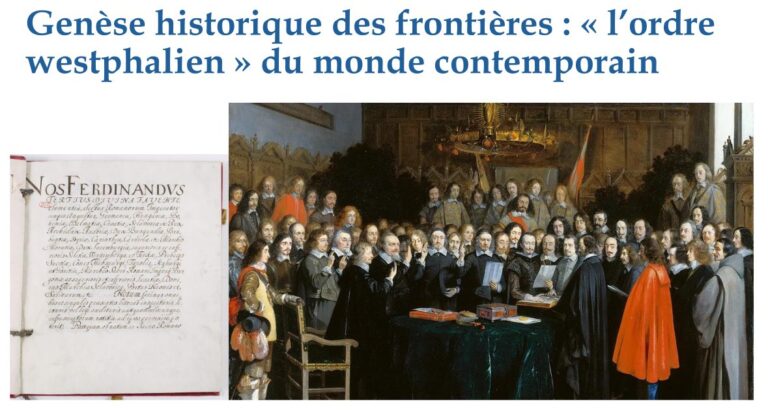

La frontière est un outil juridique qui a une histoire.

Retour sur la notion de frontière en référence à Michel FoucherFIG 2019 : PNF : Conférence introductive « Frontières et migrations ».

Qui a la légitimité de tracer une frontière ? Ce n’est pas simple comme le montre l’exemple du conflit du Beagle entre le Chili et l’Argentine.

Le tracé d’une frontière est à l’échelle du temps long, c’est l’héritage du traité de Westphalie (cujus regio, ejus religio). Le principe suppose des frontières bien définies, dans un contexte aussi de la mise en place des institutions de l’État moderne.

Auparavant, la notion de « frontière » était plus floue : le « limes » même s’il pouvait exister des tronçons bien marqués comme le « mur d’Adrien » , c’était les « confins », les « marches » ; ils en existent encore par exemple entre l’Algérie et le Maroc, ce sont des zones de transition.

Avec la colonisation, l’Europe va découper l’Afrique sans vraie modification lors des décolonisationsSur cette question, le Festival de géopolitique de Grenoble avait organisé, en 2015, une conférence Le défi de l’intangibilité des frontières africaines (1964-2014).

L’histoire des frontières est marquée par de grands repères : la montée des nationalismes au XIXe siècle, les traités après la première guerre avec le redécoupage de l’Empire austro-hongrois, de l’Empire ottoman, les nouvelles frontières après 1945 et en 1991 la dislocation de l’URSS.

Ces dates, qui marquent l’histoire des frontières, sont des moments d’expression des pouvoirs.

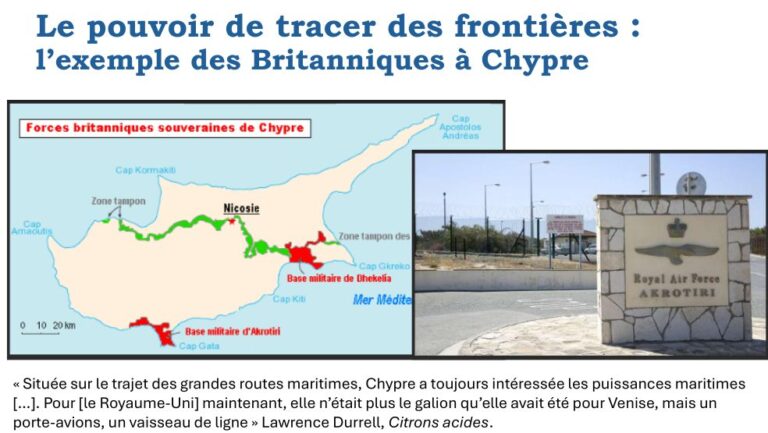

Une étude de cas : Chypre

L’île de Chypre est une ligne de faille géopolitique depuis l’Antiquité (entre l’Égypte pharaonique et les Hittites), aujourd’hui entre l’UE et la Turquie. C’est en effet un lieu de contrôle de la Méditerranée orientale. Autrefois, il y avait des rivalités de contrôle des ressources naturelles, aujourd’hui c’est plus une question géopolitique. Le conflit date des années 1970, dans le cadre de la guerre froide avec une zone tampon : la ligne verte, comme entre les deux Corée. On note la présence de deux bases britanniques, vestige de la période coloniale. Ce sont des enclaves qui offrent un « balcon » utile vers l’Est géopolitique et géostratégique.

J-B V. propose une référence littéraire utile : Lawrence Durell « Citrons acides »Fasciné par la beauté des paysages, la richesse d’une nature vibrante de soleil et par l’authenticité des hommes et des femmes qu’il côtoya, Lawrence Durrell livre, avec Citrons acides, la chronique du quotidien chypriote durant la période trouble des années cinquante. Les luttes violentes pour l’indépendance qui viendront bouleverser l’idyllique quiétude de l’île annoncent les convulsions de la modernité..

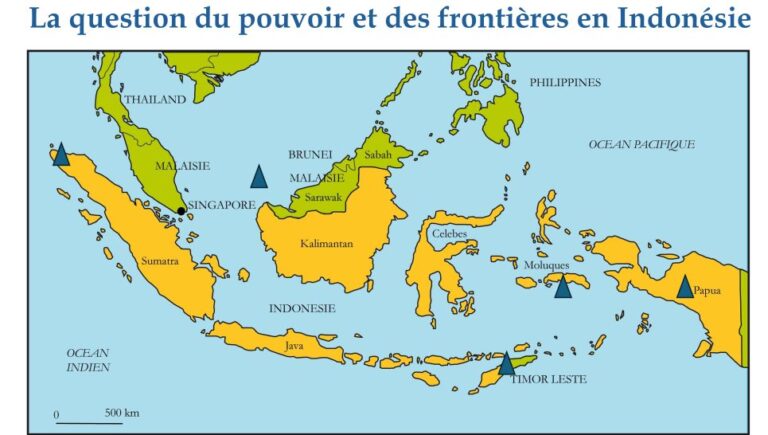

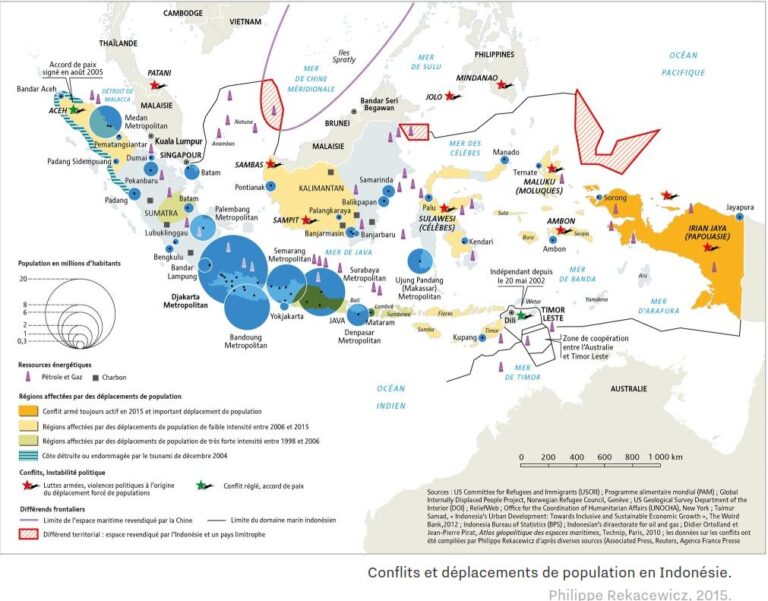

L’Indonésie

Deuxième exemple, thème du FIG oblige..

mais il existe d’autres points de tension : Timor, Moluques, Papouasie…

Pour ce cas, le conférencier s’appuie sur l’article de Philippe Rekacewicz : Conflits et personnes déplacées en Indonésie, et notamment les cartes.

Il existe des mouvements religieux qui « rêvent » de nouvelles frontières, frontière = pouvoir.

Une piste de solution

Les espaces transfrontaliers amènent à des ententes : les interreg européens et le parc co-géré des Andes.

Peut-on imaginer une gouvernance horizontale des frontières ?