Table ronde carte blanche proposée par Alain Denizet

La microhistoire est l’héritière de deux grands précurseurs : Carlo GuinzburgLe fromage et les vers : L’univers d’un meunier du XVIe siècle, Traduit de l’italien par Monique Aymard, 1980. (Coll. Nouvelle bibliothèque scientifique ), réédition : Flammarion, coll. Champs Histoire, 2019 et Alain CorbinLe Monde retrouvé de Louis-François Pinagot – Sur les traces d’un inconnu (1798-1876), Flammarion, 1998, réédition Flammarion coll. Champs Histoire, 2016. Elle se définit comme la science du vécu.

Comment être contemporain de l’époque vécue ?

Jean-Marc MORICEAU, professeur émérite à l’Université de Caen-Normandie et très connu pour ses travaux sur le loup, présente ses travaux et plus particulièrement son dernier ouvrage Nicolas Delacour – Le pouvoir au village au cœur du XVIIe siècleParu chez Tallandier en février 2025, et chroniqué sur la Cliothèque : https://clio-cr.clionautes.org/nicolas-delacour-le-pouvoir-au-village.html.

Il appartient à une famille de fermiers qui apparaissait déjà dans mes premiers travaux. Découvrant qu’il était en fait un de mes ancêtres, fermier et receveur de seigneurie sous Louis XIII, j’ai voulu en savoir plus. Un long travail de 7 ans, tant la documentation était exceptionnelle. Un « Montaillou » normandEn Référence aux travaux d’Emmanuel Le Roy Ladurie, parus en 1975 Montaillou, village occitan de 1294 à 1324.

Nicolas Delacour représente un grand fermier en voie d’ascension sociale. Les sources sont diverses et notamment les sources notariales et les sources judiciaires qui permettent de « reconstituer » une forme de livre de raison, faire le récit d’un homme, jusqu’à celui d’un village.

Alain DENIZET est l’auteur du Enquête sur un paysan sans histoire – Le monde d’Aubin Denizet, 1798-1854, Paru aux éditions Ella en 2018.

Il a repris la démarche d’Alain Corbin, dont il a été l’étudiant, pour écrire un livre sur le monde et la vie de son arrière-grand-père, Aubin Denizet qui a vécu à Germignonville.

Il rappelle la méthode employée pour Pinagot : un nom tiré au sort dans les registres d’état civil pour réaliser la biographie d’un inconnu.

Pour Aubin, ce n’était pas un inconnu total, mais il ne connaissait que son prénom et sa descendance. Ce sont 5 années de recherches, une aiguille dans une botte de foin, avec un personnage au centre d’un puzzle. Il a fallu reconstituer les affinités : les proches, les voisins, à partir de l’état-civil, des actes notariés, des archives de la justice de paix, des assises (on allait aux assises pour un vol de gerbes) et les délibérations du Conseil municipal puisque Aubin y a été élu).

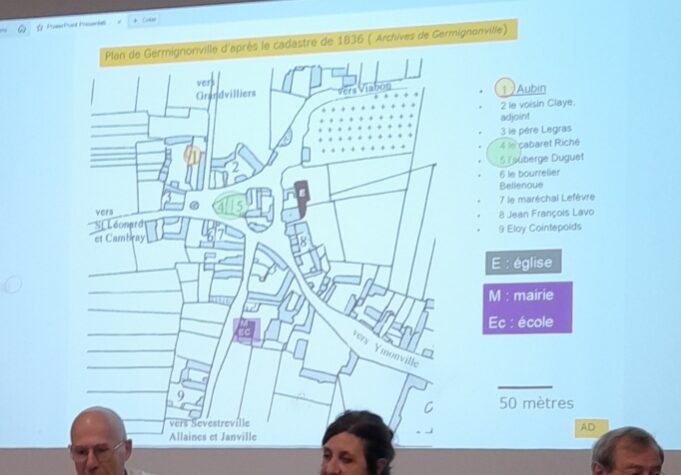

Partant du plan du village, on constate que sa vie s’est déroulée près des instances de pouvoir (mairie, église) et qu’il a suffisamment de biens pour accéder au vote censitaire et être élu.

Laurence GIORDANO, professeure d’histoire-géographie, a étudié la vie d’une jeune fille, orpheline de l’épidémie de choléra de 1849.

Pour écrire cet ouvrage, Marie Bryck et ses frèresParu aux éditions Payot & Rivages en 2020, elle est partie d’un fond d’archives parisien de l’administration de police et hygiène, dans lequel il y a une centaine de dossiers d’enfants orphelins du choléra. C’est d’abord une étude globale d’une épidémie et des mesures de secours mises en place après celle de 1832, au moment où l’on passe d’une assistance privée à une assistance publique. Dans les archives qui concernent le 1er arrondissement (aujourd’hui Champs Élysées, La Madeleine, Miromesnil), un dossier était plus gros, celui des enfants Bryck, une incitation à creuser.

Dans ce dossier compliqué, il y a une lettre de Marie,15 ans, qui écrit, en 1852, à sa tante sollicitant une visite à la prison de Saint Lazare où elle est retenue. Un document émouvant, signé qui déclenche l’ envie d’approfondir le destin de trois jeunes anonymes, Marie et ses deux frères. C’est aussi l’histoire d’une migration de la Lorraine où Marie est née vers Paris. Le choléra y fait, en 1849, de très nombreuses victimes, environ 2 % de la population (par comparaison, la covid a fait, entre le 18 mars 2020 et fin juin 2023, 167 664 décès soit environ 0,2 % de la population).

Benoît HUBERT, chercheur à Le Mans Université, est l’auteur de la présentation et des notes de Souvenirs d’un villageois du Maine, Louis Simon (1741-1820)Texte original établi et commenté par Anne Fillon, édition augmentée en collaboration avec Sylvie Granger, Presses Universitaires de Rennes, 2016.

Il rapporte la rencontre d’une historienne Anne Fillon avec le manuscrit de Louis Simon, proposé par un client à son mari notaire. Cette rencontre va déterminer sa carrière d’historienne. Un défi, l’enquête porte sur « je » employé par Louis Simon. Il s’agit de reconstituer, à partir de cet écrit très personnel, la société dans laquelle il vit. En quoi son récit est-il véridique? Il est question d’une peine de cœur.

Peut-on retrouver la voix des humbles ?

Ce qu’a tenté, en quelque sorte, Jean-Marc MORICEAU dans Chronique de la France des campagnesEn 3 volumes, chez Tallandier :La Mémoire des croquants – Chronique de la France des campagnes 1435-1652, paru en 2018 – La mémoire des paysans– Chroniques de la France des campagnes 1653-1788, paru en 2014 – La mémoire des gens de la terre – Chroniques de la France des campagnes 1789-1914, paru en 2023 en proposant de courts extraits de textes émanant des paysans.

Il rappelle que des sources individuelles et personnelles se trouvent dans toutes les classes sociales ; même des journaliers peuvent écrire leur livre de raison. J’ai vu beaucoup de jeunes enfants de 12 ans de 13 ans qui ouvrent leur livre de raison au 17e siècle comme au 18e siècle. C’est toujours émouvant. La voix de Nicolas Delacour s’exprime dans quelques lettres, d’ailleurs bien écrites.

Laurence GIORDANO retrouve, dans la lettre de Marie, des formules qui montrent qu’elle a fréquenté l’école ; « je suis pour la vie votre nièce dévouée ». Elle écrit mieux que ses frères, comme Michel quand il passe lui aussi en prison à la Petite Roquette (c’est vraiment un régime autoritaire, il faut contrôler la jeunesse, la délinquance ou l’amende). Michel n‘écrit pas comme sa sœur. C’est une question que je me suis posée, elle est allée, sans doute, à l’école des Filles de la Charité dans le quartier du 1er arrondissement. Marie est une fille qui, malgré une situation extrêmement compliqué puisqu’ils se retrouvent orphelins tous les trois, trouve comment s’en sortir. Elle va être placée comme apprentie, elle vole des gâteaux et elle va mourir à Saint-Lazare. Elle a tenté de jouer sur son destin. Dans les archives ou dans les travaux d’histoire et notamment dans l’histoire sérieuse statistique, les individus et les filles ne sont pas regardés, pourtant dans le cas de Marie, ont voit cette volonté. Elle organise une escroquerie de gâteau, elle vole pour 47 francs de gâteaux, ça correspond en fait au salaire d’une ouvrière parisienne à l’époque. Ça veut dire qu’à plusieurs reprises, elle se fait passer pour la domestique d’une princesse polonaise, comment c’est possible, alors que c’est une pauvre petite chose. Elle écrit, elle demande et dans sa lettre que j’analyse dans mon ouvrage, elle ne demande pas pardon pour avoir volé les gâteaux, pour avoir détourné l’argent, elle demande à sa tante pourquoi elle ne vient pas la voir. C’est-à-dire qu’elle renverse la situation donc la directivité si vous voulez. C’est intéressant comme regard parce que ça permet de voir qu’il y a des stratégies dans les situations les plus contraignantes comme celle de Marie Bryck et cette jeune fille tente de multiples façons d’agir sur sa vie.

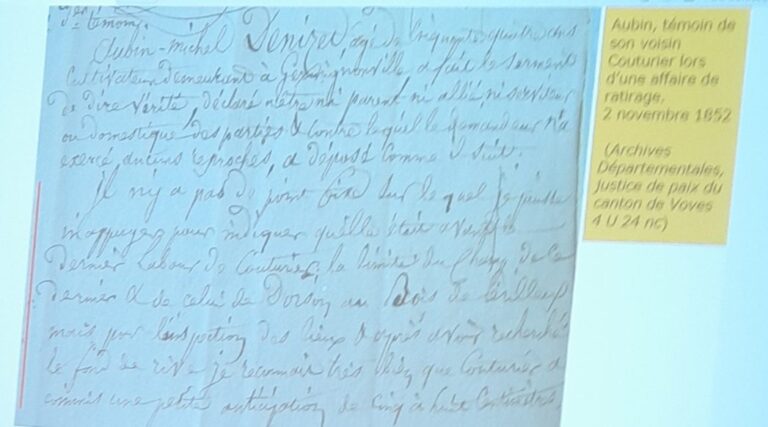

Alain DENIZET : J’ai retrouvé dans des archives de justice un document, pour moi exceptionnel. Aubin est réuni une après-midi avec 10 personnes ; c’est que l’affaire est grave, il y a un problème de limites de parcelles : quand un paysan mord sur le champ d’un autre (10 % des conflits de justice). Il y a 3 experts de chaque côté qui vont consacrer une après-midi à ça et des voisins et voilà ce qui est écrit, ce qu’il a dit :

« il n’y a pas de points fixes sur lequel je puisse m’appuyer pour indiquer qu’elle était, avant le dernier labour de Couturier, la limite du champ de ce dernier …(que j’appelle dans le livre le vieux garçon), comme une petite anticipation de 5 à 10 cm.» De petits gains, année après année, qui permettent d’agrandir un champ, c’est important car à l’époque la propriété de quelques ares, quelques hectares c’est l’assurance d’une retraite, on va pouvoir vendre un petit peu pour vivre. Ces 5 à 8 cm d’anticipation peuvent nous faire sourire, c’est quelque chose de vital. C’est pourquoi il y a 10 personnes qui sont mobilisées. Je n’ai pas d’autres textes d’Aubin, même dans les délibérations du Conseil municipal.

A. Denizet évoque une querelle entre le préfet, des gens d’en haut, et la population, dans les années 1840, à propos des toits de chaume, la disparition de l’usage d’une paille particulière risquait de ruiner les propriétaires où était récoltée cette paille.

Je voudrais revenir sur ce que disait Laurence au point de vue des stratégies qui sont employées et des choix qui sont faits. Je crois que c’est vraiment un gros apport de la microhistoire de voir que des gens font des choix. Alors cet Aubin que j’ai découvert, je le dessine au fur et à mesure du livre. Son caractère, c’est quelqu’un de discret, de conservateur, je n’ai pas le temps de détailler ici. Il a un fils qui est prêtre parce qu’il a fait le choix d’envoyer ce fils au séminaire de Chartres. C’est un très bon élève, j’ai retrouvé la trace de ses compositions, il écrit en latin.

Benoît HUBERT revient vers Louis Simon. La grande affaire de sa vie est son histoire d’amour, c’est là où la singularité est intéressante dans la banalité. Il utilise un vocabulaire tout à fait particulier d’un amour qui le tue. Comment est-ce qu’il peut parler des attraits de sa belle qui charmait les cœurs etc. C’est très bizarre et puis un jour Anne Fillon a l’idée d’aller à la bibliothèque municipale de Troyes pour faire sortir des grands cartons les livrets de colportage, très abondants dans les campagnes et dans lesquelles il y avait toujours des pages réservées à des chansons du XVIIIe siècle et bien, ce sont des chansons qui magnifient l’amour et ont imprégné le texte de Louis Simon. Si auparavant les stratégies matrimoniales étaient en grande partie basées sur l’intérêt, le rapport qu’il y a entre le garçon et la fille devient une norme. Je ne sais pas si c’est la cause ou la conséquence, mais les chansons de l’époque imposent, peut-être, un nouveau modèle, le modèle de l’inclination, le modèle de l’amour. On a réussi presque à faire coller de manière très précise quelques paroles des chansons sur ce que dit Simon retraçant sa propre histoire d’amour et ça c’est tout à fait étonnant. Il y a deux écritures : l’écriture du villageois qui n’a pas été à l’école, d’ailleurs, c’est qu’il avait appris à écrire et compter avec le curé du village, et ce père de famille s’était juré de transmettre ce privilège à chaque génération en apprenant à lire, écrire, compter aux garçons. Alors il y a un double langage parfois, il retourne un peu dans un langage un peu simple avec beaucoup d’éléments, de fautes d’orthographe, et même on le surprend à écrire en patois, il corrige, car il souhaite un large public. Ce double langage, un langage naturel et un langage de culture est tout à fait étonnant et il dit quelque chose donc de l’évolution des expressions des sentiments et place de la chanson dans la culture et dans la formation des gens.

Comment pensez-vous que ces travaux enrichissent l’histoire de France ?

En quoi ce passage par le bas peut-il nous aider à renouveler notre regard ?

Alain DENIZET : J’ai réfléchi peu à peu à la façon dont Aubin pouvait envisager l’au delà. Je sais qu’il a été avec son père à quelques kilomètres autour de chez lui. Qu’est-ce qu’il peut connaître d’autres régions de France ? Il les connaissait par les dire de ses voisins parce que le maréchal-ferrant de Germignonville dont j’ai retrouvé les passeports intérieurs nécessaires pour circuler, pour vendre le miel de ces mouches, un voisin connaissait l’histoire de La Pérouse, la plus grande expédition maritime française (en fait une famille de Germignonville a donné naissance à plusieurs enfants, l’un d’eux a été chirurgien et est devenu chirurgien major de la marine, entré ensuite puis au service de la Pérouse, c’est sans doute comme cela que les habitants du village ont cette connaissance). Tout ça pour dire que son univers se dilate subitement, il sait que la France a envoyé des navires pour explorer le monde et les ports en particulier du Pacifique.

Laurence GIORDANO : Marie Bryck vient d’un lieu éloigné de Paris, d’un village forcément ces enfants-là ont une notion de la France, mais que savait-il à l’école ?

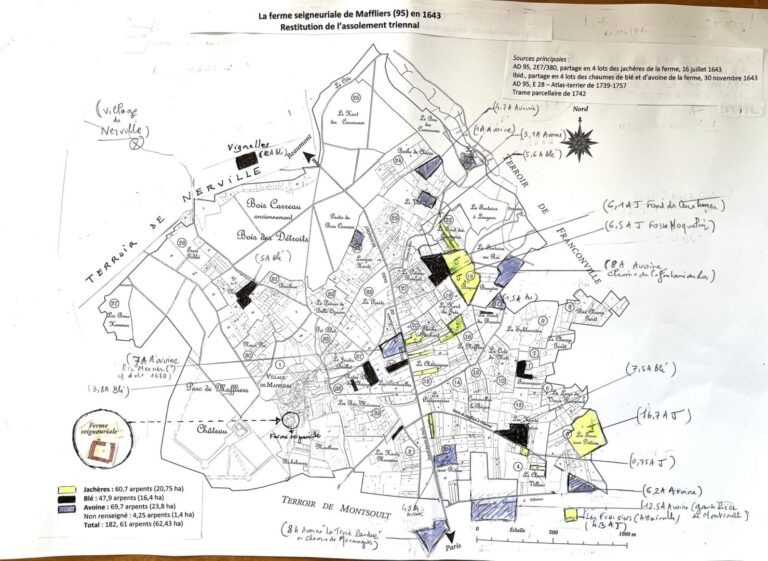

Jean-Marc MORICEAU : Il y avait deux questions très importantes qui étaient à quoi sert la microhistoire et puis quelle France ; alors si on regarde par exemple la carte que j’ai faite de la reconstitution de l’exploitation Nicolas Delacour, on voit que pour arriver à ces 180 parcelles qui constituent une exploitation de 112 hectares, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu agréger non seulement la ferme seigneuriale en entier, mais également la ferme d’un grand comptoir parisien mais également une troisième ferme et cetera et cetera.

Il est impossible de ne pas empiéter sur le champ du voisin, on ne va pas comme au XIXe siècle avec Aubin Denizet, c’est le juge de paix qui vient chez vous et tous les 15 jours, le juge vient et la moitié du village déballe toutes ses affaires. On a là des renseignements extrêmement intéressants. Si on spatialise la micro histoire, on essaie de comprendre les relations de voisinage, dans l’espace, on a un point de vue extraordinaire sur la vie sociale. Je pense que cette microhistoire d’un individu n’a d’intérêt que si on fait également l’histoire sociale, et même la microhistoire de l’ensemble des partenaires de l’individu, c’est-à-dire des voisins, de l’ensemble de la communauté. C’est-à-dire que l’individu est pris comme témoin de par son caractère, de par sa personnalité et on peut la reconstituer assez facilement avec une foule de documents. L’individu témoigne pour l’ensemble parce qu’on voit que les actions qui sont les siennes effectivement son agentivité, c’est-à-dire la manière dont il assume lui-même ses responsabilités dans les contraintes et les risques. Elle est liée également à ce que font ses voisins et ce que fait également l’ensemble de la communauté. Quand on regarde les signatures, les marques, tout le monde doit symboliser sa marque par rapport au notaire, par rapport au juge, par rapport au curé et donc que l’on soit seigneur ou mendiant, que l’on soit gros laboureur ou barons, donc il y a vraiment tout une typographie sociale qui apparaît à travers la signature.Les marques ont un pouvoir symbolique extrêmement important (marques des meuniers) donc là, c’est important de revoir évidemment l’ensemble de la société et pas uniquement l’individu et sa famille. Quelle France ? On peut le voir de deux manières d’une part à travers les horizons économiques et culturels des personnages qu’on étudie et pour Nicolas Delacour cela va de Senlis à Pontoise et à Paris. Sa France est donc continue entre les idées de la capitale économique et le plat pays.

Mais il y a également la politique nationale qui vient au pays de l’autre côté et, avec la microhistoire, on voit comment l’État est perçu. Qu’est-ce qui se passe, à son époque : la France rentre dans la guerre de 30 ans, on a les armées qui passent régulièrement sur la route royale qui traverse et d’ailleurs quelquefois Nicolas Delacour est réveillé en pleine nuit pour aller constater un crime et l’assassinat qui s’est passé, notamment dans une auberge, à cause des soldats du roi.

Cette table ronde a contribué, s’il en était besoin, à montrer la richesse de la microhistoire.