Dans une France défaite, occupée et divisée, le maréchal Pétain se présente comme le bâtisseur d’un pays neuf et le protecteur des Français. Mais de quels Français ?

L’idéologie réactionnaire promue par le régime de Vichy repose sur un nationalisme exclusif visant une homogénéité ethnique ; une nation débarrassée des juifs, des francs-maçons, des communistes, des étrangers et des résistants incarnant l’Anti-France (en référence à Charles Maurras). Elle repose aussi sur une répartition genrée des fonctions au sein de la société et de la famille – hommes élevés au rang de chefs, femmes reléguées au foyer, et enfants devant être francs et loyaux. C’est à ces catégories sociales, stigmatisées ou réprimées par le régime de Vichy, et souvent marginalisées dans la recherche historique, que cette table ronde est consacrée : les femmes entrées dans la Résistance, les enfants juifs, les troupes coloniales et les prisonniers de guerre coloniaux ou juifs

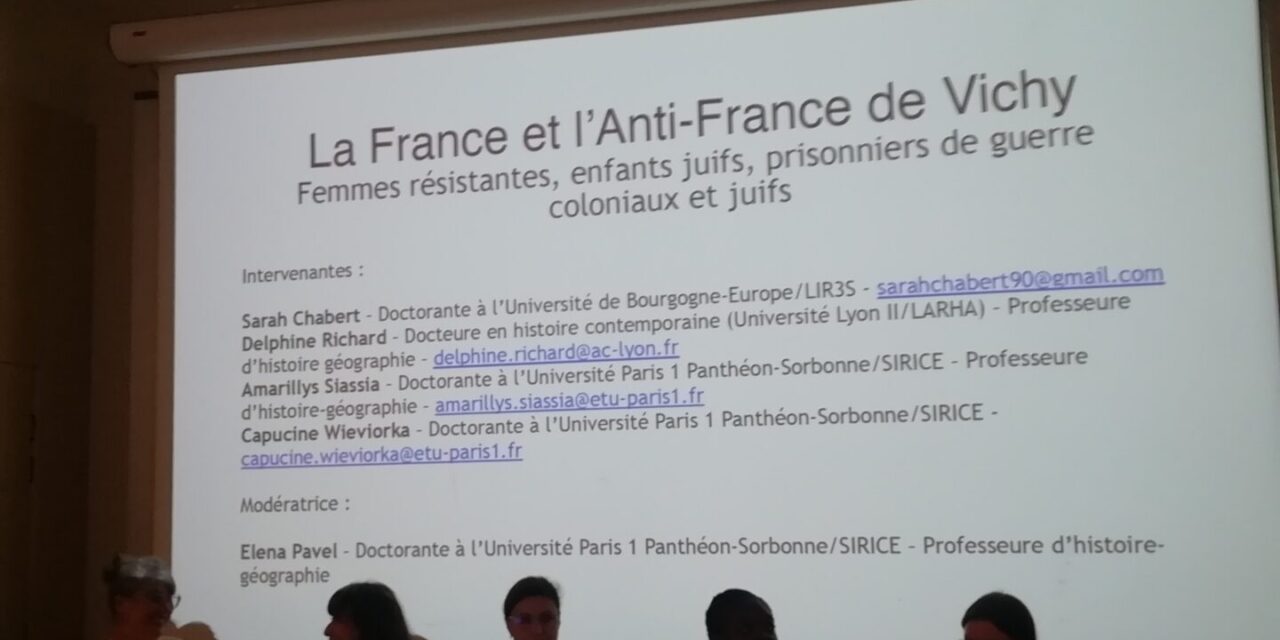

Elle réunit autour d’Elena Pavel (Association des professeurs d’histoire-géographie) quatre jeunes chercheuses dont les travaux illustrent quatre visages de l’Anti-France : Delphine Richard qui a soutenu sa thèse dirigée par Laurent Douzou, sur les prisonniers de guerre juifs de l’armée française ; Amarillys Siassa qui prépare, sous la direction de Fabrice Virgili, une thèse sur les Maisons du prisonnier de 1941 à 1946 ; Sarah Chabert, qui prépare sous la direction de Jean Vigreux, une thèse sur les femmes résistantes du département du Lot, et Capucine Wieviorka, qui prépare sous la direction de Fabrice Virgili, une thèse sur l’enfance sous le régime de Vichy.

Quatre visages de l’Anti-France : Chaque historienne présente en quelques mots son domaine de recherche

Sarah Chabert présente l’action des résistantes dans le département du Lot, à partir de diverses sources orales et écrites. Elle cherche aussi à mettre en évidence les marques laissées dans l’espace public et dans la mémoire locale.

Delphine Richard travaille sur un corpus de 13000 prisonniers de guerre juifs de l’armée française, dont certains sont des étrangers et des coloniaux. Il s’agit de restituer leur histoire singulière, car ils survécurent cinq ans dans les Stalags et Oflags, grâce au statut de prisonniers de guerre.

Les Maisons du prisonniers, objet d’étude d’Amarillys Siassa, sont des structures départementales créées par Vichy pour centraliser les services publics et privés du rapatriement des prisonniers de guerre (PG). Elles étaient 122 en 1944, année où les dernières ouvrirent en Algérie. Elles survivent après la Libération, accueillent les déportés et s’appellent alors Maisons du prisonnier et du déporté.

Les sources principales de la recherche de Capucine Wieviorka sont les dessins et les lettres envoyées par les enfants des écoles au maréchal Pétain. Ils permettent une étude des représentations.

Approche idéologique

Les femmes ont une place assignée dans la société dont on rêve à Vichy. Un discours biologisant implique que la femme soit une épouse et une génitrice. Gardienne des traditions, elle fonde et protège la famille. Vichy criminalise l’avortement, complique le travail féminin et récompense les mères de famille nombreuses. La Résistance des femmes est une subversion.

Les PG juifs sont des Juifs comme les autres. Les PG ont une place centrale dans l’idéologie de Vichy ; ils sont l’objet de l’attention et de l’affection de Pétain. Quant Vichy prend conscience que certains sont juifs, deux logiques se mettent en place : il arrive que Vichy rappelle aux Allemands qu’ils sont français et ils se trouvent alors protégés par leur statut de PG ; mais en France s’applique le statut des Juifs, et il faut alors en faire des sursitaires de l’exclusion. En conséquence un PG juif libéré qui rentre en France est alors arrêté et déporté !

Il y avait 300 000 soldats coloniaux dans l’armée française, entre 80 000 et 120 000 sont prisonniers. Ils sont l’objet d’une politique d’exemption pour trois raisons : ils sont maintenus en France dans des Frontstalags, les nazis ayant une peur bleue des maladies qu’ils sont censés transporter ; ils sont souvent surveillés par des officiers français qui remplacent les Allemands (les officiers vaincus se font les geôliers de leurs soldats vaincus avec eux !) ; ils sont exposés à une double propagande allemande et vichyste.

Vichy investit l’école avec un discours antirépublicain. Dans ses voyages, Pétain se montre proche des enfants et leur demande de dessiner « un coin de France » et de lui envoyer le dessin, puis de raconter les efforts qu’ils font pour construire la France nouvelle. Mais en Algérie, on interdit l’enseignement aux Juifs, et, en 1942, les enfants de plus de six ans doivent porter l’étoile jaune, et on leur interdit les parcs, les piscines. Le Commissariat général aux questions juives fait recenser les élèves juifs (ce qui ne se fera pas).

Approche historiographique

Au cours de cet échange plusieurs références bibliographiques sont faites à des ouvrages spécialisés. Pour des raisons de temps, ces références ne sont pas précisées et il n’est pas possible de les reproduire ici. Par contre, les participantes ont indiqué leurs adresses et il est possible de les contacter par courriel. Ces adresses sont lisibles sur la photographie qui figure en tête de ce compte rendu.

L’historiographie de la Résistance consacre une part aux femmes dans la Résistance, une place même importante depuis un quart de siècle. Par contre Sarah Chabert rencontre des difficultés sur le terrain, les femmes étant peu présentes dans l’historiographie locale.

Les prisonniers de guerre juifs sont historiographiquement invisibles. L’historiographie sur l’histoire et la mémoire des Juifs les a oubliés ; ils sont 1% des PG et 5 % des Juifs. Leur histoire est au carrefour de l’histoire du nazisme, de celle de Vichy, de celle des Juifs, et de celle de la captivité. Les sources sont lacunaires et dispersées.

L’histoire des prisonniers de guerre coloniaux n’a commencé que dans les années 1990, avec une première synthèse en 2010. La thèse magistrale d’Yves Durand fait encore autorité, mais elle ignore les PG coloniaux. La demande sociale est faible, et là aussi, la recherche se situe à la croisée de plusieurs champs historiographiques. Deux mémoires de master récents leur sont consacrés.

Une recherche concernant les enfants juifs touche l’historiographie de l’enfance et à celle des Juifs sous l’Occupation en France. Elles ont du mal à se rencontrer. Il existe des études sur les enfants allemands juifs, et peu sur la place spécifique des enfants juifs en France.

Approche méthodologique

Les historiennes doivent présenter en peu de temps les concepts qui peuvent être opérationnels dans leurs travaux de recherche. Il s’agit davantage d’une évocation que d’une présentation. Evocation dont le compte-rendu sera donc nécessairement succinct !

Bien sûr le concept d’antisémitisme est ici central.

Vichy produit des catégories raciales ; le concept de race n’existe que dans un système raciste. Les PG coloniaux en France sont des non blancs, qui dénoncent le racisme de l’encadrement. Le concept de race peut être pertinent dans ce type de recherche.

Le concept de facing, forgé dans l’Amérique ségrégationniste, peut être utilisé. Cette stratégie de dissimulation a deux grands modèles : John Howard Griffin, et Günter Wallraff. Griffin, écrivain et journaliste américain blanc, se grima en afro-américain, avec pour objectif de connaître la réalité de l’existence d’un noir dans le sud des Etat-Unis. Il fit cette expérience en 1959-1960 et la raconta dans un livre publié en 1961, Black Like Me, publié l’année suivante en français sous le titre Dans la peau d’un noir. Günter Wallraff, journaliste allemand, se fit passer pour un travailleur immigré turc sans carte de travail. Il publia en 1985 Ganz unten (« Tout en bas »), traduit en français sous le titre Tête de turc. La dissimulation devient une stratégie de survie : cacher sa judéïté par exemple, avec pour pratique la plus poussée, le baptême.

Le concept d’agency, ou agentivité, est le dernier à être abordé. « L’agentivité est un néologisme forgé à partir de l’anglais « agency » qui désigne la capacité des individus (plus rarement des groupes sociaux) à être maîtres, ou en tout cas agents, de leur existence (ou, selon le contexte de leurs apprentissages, de leur réussite économique, etc.). Au sens large, l’agency désigne la capacité de l’être humain à agir de façon intentionnelle sur lui-même, sur les autres et sur son environnement. Ce dernier est alors nommé « agent » au sens anglophone du terme, c’est-à-dire quelqu’un d’autonome, capable de définir ses propres choix et de les réaliser de manière consciente et rationnelle en leur affectant efficacement des moyens pour une finalité ».

L’utilisation de ce concept revient à étudier si les objets des études ici abordés ont agi en conformité ou en opposition à Vichy, question qui semble, aussi abruptement posée, quelque peu artificielle puisqu’il s’agit de catégories pourchassées, menacées, résistantes. Bien sûr, les femmes résistantes sont en rupture totale avec Vichy. Les PG juifs ressentent un profond désenchantement ; ils sont abasourdis par la défaite, et comme la majorité des PG, accueillent Pétain avec espoir. Mais quand la Révolution nationale entre dans les camps, ils sont confrontés à l’antisémitisme d‘Etat, souffrent d’être bannis, et certains (tel Joseph Epstein) vont s’évader et rejoindre la Résistance.

Les PG sont très présents dans l’idéologie de Vichy. Ils sont des héros et des martyrs. Les PG coloniaux sont dans une situation paradoxale : ils ont combattu pour la France, mais ils sont aussi l’Anti-France car étrangers.

Parmi le corpus de dessins d’enfants envoyés à Pétain, on ne distingue pas les dessins d’enfants juifs. Ils suivent les consignes de leurs maitres. Par contre, on trouve des suppliques dans les lettres spontanées.

Approche pédagogique

Chaque historienne est invitée à présenter une piste pédagogique ou un recueil documentaire.

Sarah Chabert propose de retracer le parcours de Neus Catala, combattante républicaine espagnole, résistante, arrêtée en 1943 et torturée, déportée à Ravensbrück en 1944.

Delphine Richard évoque Robert Blum, fils unique de Léon Blum, détenu dans une baraque spéciale en compagnie du fils de Staline.

Amarillys Siassa évoque l’expérience de captivité de Léopold Sédar Senghor, professeur de lettres à Paris en 1939, PG libéré en 1942 pour raisons médicales, auteur d’un intéressant rapport sur sa captivité.

Capucine Wieviorka souligne le grand intérêt pédagogique du site « Projet européen 77. Transmettre autrement l’histoire de la Shoah ».