Dans le cadre d’une Carte blanche à la revue Historia, Eric Pincas, son rédacteur en chef, anime une table ronde qui réunit l’historienne Bénédicte Vergez-Chaignon, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation, Jean-Yves Le Naour, historien du XXe siècle et Marie Laperdrix, archiviste paléographe, conservatrice du patrimoine et Directrice du département Archives & Histoire du groupe BNP Paribas. Le débat porte sur la reconstruction de la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au travers de la dimension politique, juridique, sociale et économique.

Un pays détruit, des Français déçus

Dans la mémoire collective, l’image de l’année 1945 en France est floue. Sans doute parce qu’elle est encadrée par deux années aux contours plus précis : 1944, c’est la joie de la Libération, les débarquements, les combats des maquis ; plus tard 1947 est l’année du début de la Guerre froide. En 1945, l’euphorie s’est atténuée et les Français prennent conscience du fait que les difficultés de la vie quotidienne persistent (la ration de pain est la même qu’en 1943 et le rationnement va durer). Les Allemands sont partis, mais la prospérité ne revient pas. Des villes sont détruites, il y a des millions de sans-abris, une terrible crise du logement. Les infrastructures industrielles et de transport sont détruites, de l’indice 100 en 1938, la production industrielle est tombée à 38 en 1944 et 50 en 1945 ; les paysans ne livrent pas assez aux organismes d’Etat et le marché noir fleurit. Des marches de la faim ont lieu dans le nord, des manifestations de ménagères se déroulent à Lyon, à Toulouse… Jean-Yves Le Naour dresse un tableau bien connu de la France en 1945.

Un renouveau politique, social et culturel

Les Françaises votent pour la première fois aux élections municipales d’avril 1945, puis ce sont les élections cantonales en septembre. Trois partis politiques, le Parti communiste, le Mouvement républicain populaire et le parti socialiste SFIO obtiennent à eux trois 75% des voix des électeurs et défendent l’application du programme du Conseil national de la Résistance, certes avec des nuances.

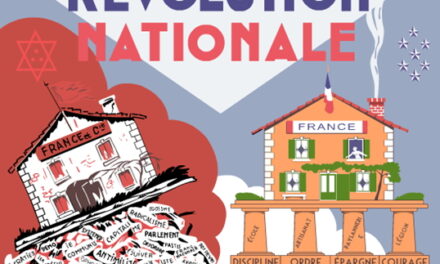

Les juristes de la France libre ont déclarée nulle et non avenue la réforme constitutionnelle de 1940. Les Français affirment par référendum en octobre, leur volonté de ne pas revenir aux institutions de la IIIème République et élisent une Assemblée constituante. On s’achemine vers une nouvelle République qui naîtra en 1946.

« Paris ne devient pas une fête aussi vite ». Il y a bien Jean-Paul Sartre, Prévert et Boris Vian. Mais « ce n’est pas encore l’ébullition ». Colette devient jurée Goncourt. 1945, est l’année des deux Goncourt. Elsa Triolet l’obtient au titre de l’année 1944 (où il n’avait pas été décerné), pour son livre, Le Premier Accroc coûte deux cent francs. Elle est la première femme à obtenir ce prix depuis sa création. Jean-Yves Le Naour ironise en disant qu’elle coche toutes les cases : elle est une femme, juive, communiste, russe, et l’épouse d’Aragon ! Jean-Louis Bory obtint le prix Goncourt 1945, pour Mon Village à l’heure allemande.

La reconstruction économique

Le libéralisme a failli. Le programme du Conseil National de la Résistance prévoit d’aller vers une société plus solidaire. On crée un Commissariat général au plan (1946). On crée la Sécurité sociale. La priorité dans la reconstruction est donnée aux infrastructures, pas au logement. On procède à des nationalisations dans les secteurs énergétique, bancaire et des transports. La nationalisation du secteur bancaire permet d’orienter les investissements. Si les grandes banques de dépôt son nationalisées, le Crédit Lyonnais, la Société générale, la BNCI et le Comptoir national d’escompte de Paris (qui à elles deux donnent naissance à la BNP), les banques d’affaires sont sorties de la loi de nationalisation, parce que le ministère des Finances estime qu’elles ont besoin de liberté, mais aussi, comme les archives le montrent, par l’action d’un puissant lobby.

On voit émerger le rôle social de l’entreprise. Marie Laperdrix montre comment la banque BNP-Paribas réintègre les rapatriés du STO et les prisonniers de guerre, en leur garantissant de toucher le salaire qu’ils touchaient à leur départ, et comment elle crée un cabinet de radiologie dans le cadre d’une reprise de la tuberculose chez une population affaiblie par les carences du ravitaillement. Les comités d’entreprises créés un peu plus tard auront un rôle social

Une place parmi les Grands

Vaincue, collaborant avec son vainqueur, la France se retrouve dans le camp des vainqueurs, avec un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et une zone d’occupation en Allemagne. C’est grâce à l’action du général de Gaulle qui a tenu à ce que Leclerc entre à Paris et libère Strasbourg, à ce que la France soit présente à la capitulation de l’Allemagne et à celle du Japon. Mais c’est aussi grâce à l’appui de Churchill qui craint de rester seul face à Staline. Néanmoins on assiste aux premiers craquements de l’Empire.

L’épuration

Des juridictions spéciales sont mises en place, les Chambres civiques et les cours de Justice au niveau des départements, la Haute Cour de Justice au niveau national. L’épuration populaire (il convient d’éviter l’utilisation du terme d’épuration sauvage), ou extrajudiciaire, a fait environ 10 000 morts, mais c’était pour l’essentiel en 1944. Il existe aussi une épuration professionnelle, dans les entreprises, les administrations, les partis, les syndicats, la presse. De nouveaux journaux apparaissent. Le procès du maréchal Pétain est évoqué, ainsi que la présence de la France au tribunal de Nuremberg.

C’est à Marie Laperdrix que revient l’intervention la plus originale, ancrée dans la recherche. L’épuration économique « a mauvaise réputation » et est souvent qualifiée d’insuffisante alors qu’elle fut réelle. En fait, les processus sont longs et moins visibles. Ainsi Laurent Atthalin, président de Paribas depuis janvier 1941, démissionna sur injonction du gouvernement provisoire et fut remplacé par L Wibratte en novembre 1944. Monter un dossier d’épuration économique est compliqué et souvent l’entreprise s’épure dans la discrétion. C’est l’épuration qui a duré le plus longtemps : les prélèvements des amendes par l’administration fiscale ont duré jusque dans les années 1960. Ainsi Paul Touvier retomba-t-il dans la main de la justice en entreprenant des démarches qui lui permettraient de toucher l’héritage de son père, alors que la sanction n’avait pas été prescrite.

L’entreprise, montre Marie Laperdrix, est une micro société qui dispose d’un comité d’épuration interne. Elle nous apprend aussi que l’épuration reste au sein d’une banque comme BNP-Paribas qui détient beaucoup d’archives, un sujet pour les chercheurs, que la Mission des 80 ans a permis d’aborder de manière dépassionnée.