Au début de cette table ronde, carte blanche proposée par les Clionautes, Emmanuel Laurentin remet le prix Anthony-Rowley à Faustine Régnier pour son ouvrage Distinctions alimentairesInterview dans le magazine L’Histoire, publié au PUF, une enquête sur la consommation, les normes alimentaires. Comment nos goûts alimentaires révèlent-ils les fractures sociales ? Nos préférences peuvent-elles s’articuler aux différentes règles et prescriptions qui encadrent nos consommations ? Comment circulent ces normes dans l’espace social et quelles sont les dynamiques actuelles ?

Déborah Caquet explique le choix de ce thème en relation avec le thème 4 : Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques Patrimoine du programme de spécialité HGGSP – Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, classe de terminale.

Elle présente les intervenants :

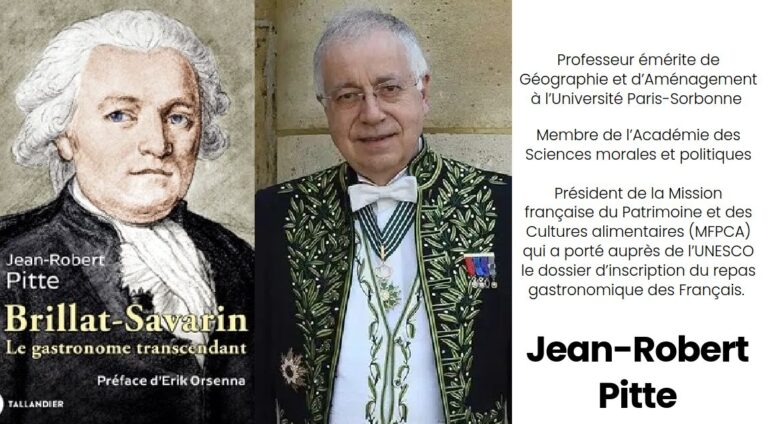

- Jean-Robert Pitte . Il a joué un rôle éminent dans le dossier d’inscription au patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO et c’est un spécialiste reconnu de la gastronomie française, des paysages et de la géographie du vin.

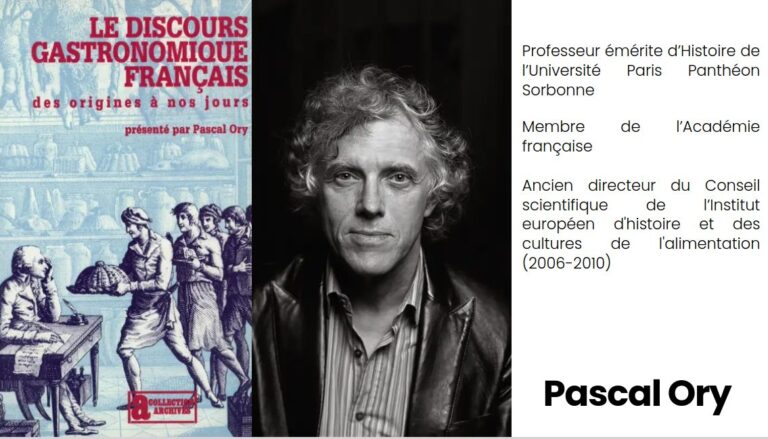

- Pascal Ory, Professeur émérite d’histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste d’histoire culturelle, pour qui le repas gastronomique est aussi un discours.

La définition du repas gastronomique retenue pour le classement à l’Unesco :

« Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissances, mariages, anniversaires, succès et retrouvailles. Il s’agit d’un repas festif dont les convives pratiquent, pour cette occasion, l’art du « bien manger » et du « bien boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait d’être bien ensemble, le plaisir du goût, l’harmonie entre l’être humain et les productions de la nature. Parmi ses composantes importantes figurent : le choix attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de s’enrichir ; l’achat de bons produits, de préférence locaux, dont les saveurs s’accordent bien ensemble ; le mariage entre mets et vins ; la décoration de la table ; et une gestuelle spécifique pendant la dégustation (humer et goûter ce qui est servi à table). Le repas gastronomique doit respecter un schéma bien arrêté : il commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre les deux au moins quatre plats, à savoir une entrée, du poisson et/ou de la viande avec des légumes, du fromage et un dessert. Des personnes reconnues comme étant des gastronomes, qui possèdent une connaissance approfondie de la tradition et en préservent la mémoire, veillent à la pratique vivante des rites et contribuent ainsi à leur transmission orale et/ou écrite, aux jeunes générations en particulier. Le repas gastronomique resserre le cercle familial et amical et, plus généralement, renforce les liens sociaux. » (sur le site officiel de l’Unesco)Une présentation est proposée aux enseignants sur le site Lumni : Le repas gastronomique des Français reconnu par l’Unesco

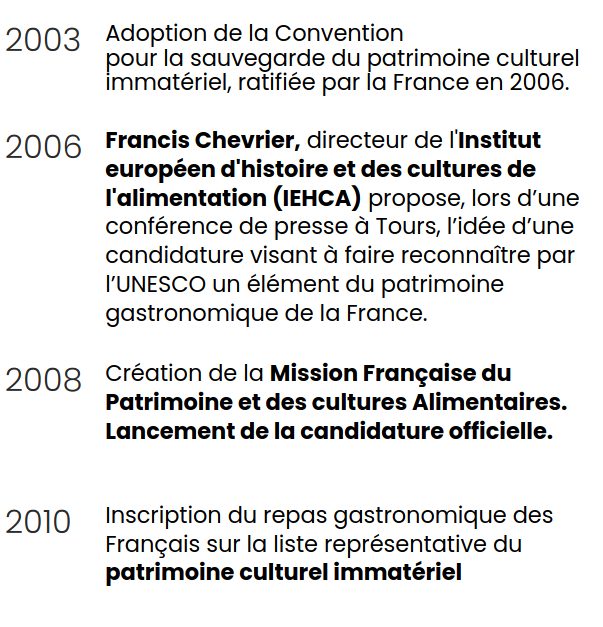

Jean-Robert Pitte : la création de la catégorie patrimoine culturel immatériel de l’humanité est récente, 2003. Elle a pour but de protéger les pratiques culturelles et savoir-faire traditionnels, aux côtés des sites et monuments. L’inscription, à la liste de l’Unesco, d’une pratique alimentaire doit répondre à un critère : une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes.

Il propose sa lecture du Déjeuner des canotiers de Renoir.

Le Déjeuner des canotiers

1880-1881

Phillips Collection Washington

Une réunion de personnages identifiables, journalistes… qui discutent après un bon repas, bien arrosé. Le discours sur ce que l’on mange est typiquement français, on ne le retrouve pas, par exemple au Japon. Le tableau est une mise en scène, on aurait pu choisir ces deux tableaux commandés par Louis XV : Le déjeuner d’huîtres peint en 1735 par Jean-François de Troy et le déjeuner de jambon de Nicolas Lancret

Le repas gastronomique, c’est le plaisir de bien manger et la joie d’en discuter ensemble, un moment de sociabilité.

Pour Pascal Ory, le tableau , le déjeuner sur l’herbe, est codé. Les négligés sont un construit, il s’inscrit dans la stratégie de communication des débuts de la Troisième République.

Comment expliquer l’importance du temps passé à table ?

P O : c’est un particularisme français qui a deux dimensions sur la longue durée : la tradition monarchique et le poids de l’Église. Le repas est le lieu d’excellence de la cour. Le choix du catholicisme a une incidence sur la table, à l’opposé de celle du protestantisme.

C’est après 1688, avec en Angleterre l’apparition du gentleman farmer, que le repas évolue différemment entre France et Angleterre.

Au moment de la transition entre l’Ancien Régime et la Révolution, Grimod de La Reynière, un riche aristocratique est le premier critique gastronomique.

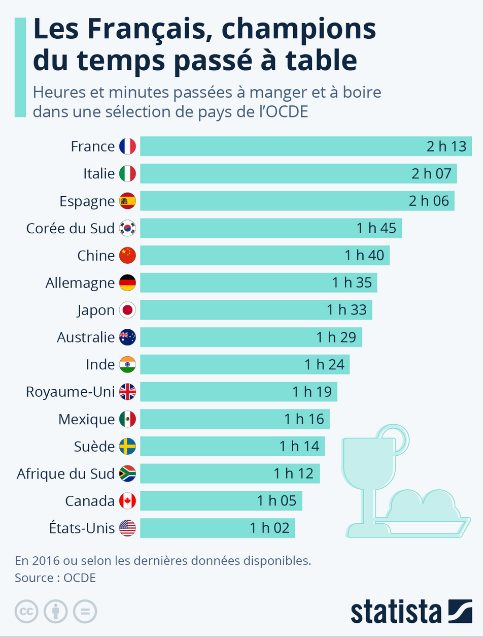

J-R P réagit au tableau sur le temps passé à table. Il compare les temps français, espagnol et italien, des pays catholiques.

La gourmandise est un petit péché, quand le protestantisme impose l’ascétisme (Voir le temps passé aux USA, au Canada et en Suède). L’excès n’est pas grave comme le montre les pénitentiels des XVIIe et XVIIIe siècles.

Pour la Chine, la Corée et le Japon, on peut attribuer ce repas lent à la tradition du cour.

P O évoque le film Le destin de BabetteLe film de Gabriel Axel, sorti en 1987, est inspiré d’une nouvelle de Karen Blixen. « Babette, chef cuisinière renommée dans un grand restaurant parisien, le Café anglais, fuit la répression de la Commune de Paris en 1871. Elle trouve refuge au service de deux vieilles filles, dans un petit village luthérien du Danemark. Chaque année, elle achète un billet de loterie. Après quinze ans, elle remporte le gros lot de 10 000 francs et, plutôt que d’améliorer son sort, elle consacre tout son argent pour reconstituer, en une seule soirée et pour douze couverts, le faste de la grande cuisine parisienne. » (https://www.senscritique.com/film/le_festin_de_babette/461420) . P O invite ceux qui ne le connaissent pas à le voir. Il est disponible ICI, une confrontation entre une cuisinière française réfugiée au Danemark et la famille qui l’emploie. Elle apporte un hédonisme culinaire dans cette secte puritaine.

En route vers l’inscription au patrimoine immatériel de l’humanité…

P O insiste sur l’importance de la date de 2003, date de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L’UNESCO était interpellé par les pays en développement qui n’avaient pas de cathédrales, mais des danses, etc.

Le choix doit correspondre à une réalité anthropologique et non commerciale, d’où le choix du « repas » et pas du restaurant gastronomiquevoir sur le site de l’UNESCO, un petit film qui exprime bien cette réalité : https://ich.unesco.org/fr/RL/le-repas-gastronomique-des-francais-00437.

Le repas gastronomique est un héritage de la haute cuisine de cour qui, après la Révolution, est pratiquée dans de nouveaux espaces, en ville, les restaurantsLa France gastronome – Comment le restaurant est entré dans notre histoire, Antoine de Baecque, Payot, 2020.

Le repas gastronomique comme enjeu de puissance et de rayonnement

J-R P : Après l’inscription, le classement des restaurants n’a pas changé pas, même si la réputation de la cuisine française est un peu usurpée.

Le classement à l’UNESCO visait les Français pour qu’ils n’abandonnent pas la cuisine au quotidien, pour maintenir les filières agricoles et viticoles.

D C : propose un tableau des restaurants les plus étoilés.

Une discussion s’engage sur la notion d’étoiles, les listes étant différentes en fonction de qui les éditent La Liste Top 1000 Restaurants 2025 (Le Japon est le pays le plus représenté avec 126 restaurants), World’s 50 Best ou le Guide Michelin.

J -R P parle de « french bashing ».

P O : C’est la France qui a inventé la Cuisine au XVIIIe siècle : Brillat-Savarin, Antoine Carême, Auguste Escoffier ; c’est l’apport de la France. La cuisine française, la « grande cuisine » a rayonné dans le monde.

Le chef est un artiste. Même s’il existe une cuisine de cour chinoise, celle qui s’exporte est une cuisine populaire.

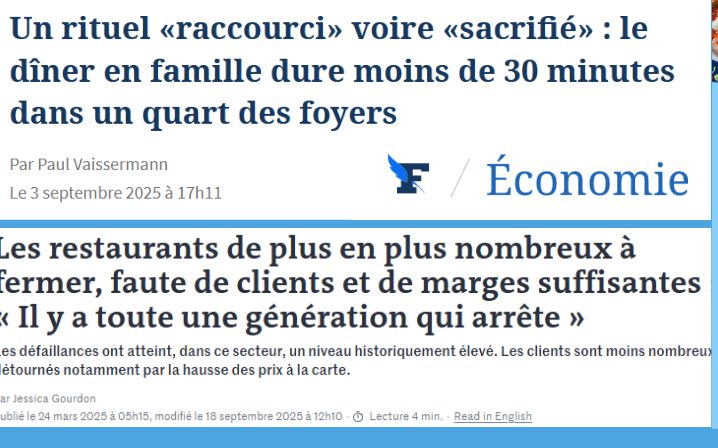

Quel avenir pour le repas gastronomique ?

P O pense que l’imagination créatrice de la cuisine française reste, notamment avec l’arrivée de femmes-cheffes comme Anne-Sophie Pic ou des femmes vigneronnes. La période reste féconde pour la créativité culinaire y compris dans la conception et l’accueil des clients du restaurant, un avenir positif.

J-R P : Jusqu’à une date récente, il y avait une transmission des recettes depuis leur invention au temps de Louis XIV, aujourd’hui… Il prépare un article sur Le guide des dineurs ou statistique des principaux restaurants de Paris, OUVRAGE indispensable aux Etrangers, nécessaire aux Personnes qui ne tiennent pas ménage , utile à tous les gens de goût à moins que ce soit sur celui édité en 1828 (et republié chez hachette/BNF en 2018) Nouveau guide des dîneurs ou Répertoire des restaurants à la carte et à prix fixe de Paris De ses environs et des principales villes de France et de l’étranger à l’usage des bons vivants.

Une table ronde de qualité, l’auditoire a pu regretter l’absence de travaux pratiques.

Pour aller plus loin :

Sur ce thème si prisé des Français, la bibliographie est très longue, on peut citer :

le plus récent À la table de l’Histoire et du monde, Jean-Robert Pitte, Tallandier, 2025

Histoire(s) de la gastronomie – 20 épisodes qui révolutionnèrent la cuisine française, Eric Glatre, Editions du félin, 2022

24 heures de la vie d’un restaurant en 1867, David Michon, PUF, 2022

Géopolitique de l’alimentation et de la gastronomie – De la fourche à la FoodTech, Pierre Raffard, Le Cavalier Bleu, 2021