Manouk BORZAKIAN est géographe, auteur de Géographie zombie, les ruines du capitalisme (Playlist Society) et chercheur au Laboratoire Médiatons

Nashidil ROUIAI est géographe et chercheuse au Laboratoire Passages

Ils ont effectué un travail commun sur les franchises de Mission Impossible et James Bond et sur l’enjeu de ces représentations qu’on peut retrouver à travers 3 articles publiés.

Ces 2 franchises ont des points communs : Les deux séries de films évoluent en parallèle au lendemain de la Guerre froide, un espion au service d’une grande puissance occidentale y effectue des missions le menant aux quatre coins du monde pour y déjouer des complots grâce à son courage et son habileté, le tout ponctué de scènes d’action spectaculaires.

Leur travail part de 3 constats :

- « Les films révèlent les « lapsus » d’une société » selon l’historien Marc Ferro

- Le concept du « monde filmique » interagit avec le réel selon le géographe Anton Escher

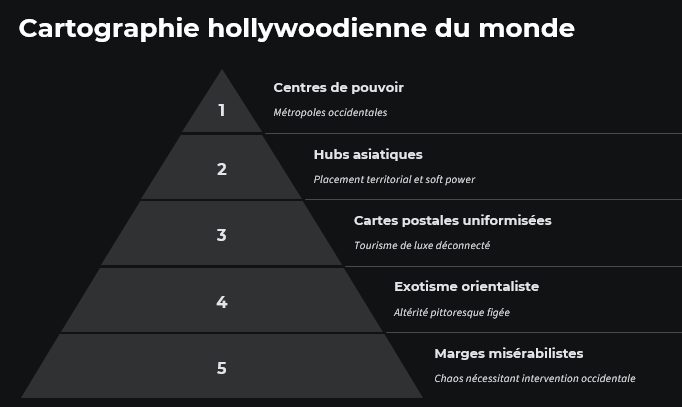

- Les films ne reflètent pas seulement les territoires : ils les produisent, les hiérarchisent, les découpent politiquement. Certains des lieux représentés deviennent des marges, des centres ou des zones touristiques.

Ils s’appuient, notamment pour James Bond, sur les travaux de Serge BOURGEAT et Catherine BRAS : Le monde de James Bond : logiques, pratiques et archétypes.

Comment Hollywood fabrique ces territoires de l’imaginaire ? Comment Hollywood découpe le monde et le représente ?

Le monde carte postale

Dans Casino Royal en 2006, l’arrivée de James Bond au début se fait dans les Bahamas, à Nassau. On n’y voit aucun Afrocaraïbéens sauf 2 secondes à un stand pendant que la voiture roule alors qu’ils représentent 75% de la population de l’archipel. Il n’y a que des blancs qui sont représentés en mode tourisme de luxe avec des yachts et l’hôtel Atlantis. Qui est à 300/400$ la nuit hors haute saison soit dit en passant… On montre J. Bond avec un GPS sur son téléphone dans la voiture pour monter que c’est la « réalité ».

On y retrouve aussi l’Hôtel Ocean Club (à 1000$ la nuit) avec un personnel exclusivement blanc… C’est donc un choix récurrent dans les JB, héritage de la puissance britannique aux Bahamas, pour faire du bien à ceux qui regardent. 60% de PIB des Bahamas est réalisé grâce au tourisme et 20% par les banques avec du blanchiment d’argent. On a donc ici un production des paysages touristiques sous forme de cartes postales, mais ça aurait pu être n’importe où tant que cela répondait à certains critères de luxe !

De la carte postale aux placements de lieux

Dans les derniers films Mission Impossible de Tom Cruise, on a un rééquilibrage de la scène mondiale géopolitique et politique comme dans les JB des années 2000.

Tension entre un lieu unique et commun selon le géographe des grandes métropoles mondiales David Harvey. Ces lieux veulent rentrer en concurrence alors que ce sont tous des nœuds qui attirent avec les mêmes hôtels/transports…

Contradiction : Car ces lieux proposent des objets gui sont les mêmes partout et en même temps il faut se démarquer. Ainsi le cinéma sert de » placement de lieu », pour le rendre visible et le classer.

Les métropoles asiatiques comme nouveau décor récurrent : de la verticalité nocturne…

Shanghai est montré dans Skyfall, avec le quartier piéton du Bund et sa vue sur le quartier d’affaire de Pudong avec sa skyline, son hub international, et son jeu de lumière nocturne par un système de contre plongée/plongée pour montrer la grandeur de la ville. La caméra nous place en surplombs. Le philosophe Michel De Certeau parle de vue zénithale qui créée une vision de domination et qui efface totalement les habitants ! On peur reprendre les termes du géographe Gérard Robin de « ville générique », membre de l’AMM (archipel métropolitain mondial) et qui use ici de « space branding » pour faire valoir son soft power en se mettant en scène.

Dans Mission Impossible, la représentation de Shanghai reprend les mêmes codes : Verticalité et hauteur des bâtiments sont mises en avant (dessin de Tom Cruise sur les vitres et saut entre les tours).

C’est ce qu’attendent les autorités et pourtant elles ont failli retoquer le film : car il montre du linge qui sèche à Shanghai ! C’est la deuxième industrie mondiale en termes de cinéma. Personne ne veut être réprouvée par la Chine, donc les producteurs s’inclinent.

…à l’exotisme orientaliste

On retrouve aussi une exotisation des représentations asiatiques liées au code du luxe : Skyfall pose une scène à Macao dans un casino insulaire de haut standing en utilisant des perruques blondes pour des Chinoises et des dragons du Komodo alors que ceux-ci viennent d’Indonésie… on met toute l’Asie dans le même panier.

Pareil à Mumbai pour Mission impossible, on y retrouve des codes exotisant avec des cithares, de la danse indienne et un palace de Dubaï plus que de Mumbai… toujours selon les codes de luxe orientaliste comme l’explique Edward Saïd.

Les héros polytopiques

Le géographe de l’habiter Mathis Stock parle de héros polytopique car James Bond et Ethan Hunt ne sont pas les touristes de passage : ILS S’ADAPTENT PARTOUT (ils parlent mandarin, espagnol, français… bref ils sont polyglottes et ont leur place partout, sont à l’aise partout, comme le montre l’extrait au dessus.

Que ce soit à Shipeng à côté de Shanghai ou à Istanbul : ILS BOUSCULENT TOUT LE MONDE. A Casablanca, ils ne respectent rien. C’est vraiment le symbole de l’interventionnisme occidental avec toute sa bonne conscience qui pense qu’il va tout régler. James Bond se pose en peu plus de questions mais Mission impossible se pose vraiment en sauveur du bien commun au détriment de la voix de certaines gens.

Quant au reste du monde en dehors des grandes métropoles et du tourisme de luxe ?

La France est en décors.

A part les classiques Londres et Washington, Madagascar et l’Ouganda sont représentés dans Casino Royal en 2006. On y retrouve des scènes montrant des enfants soldats, des chefs de guerre. L’Afrique est réduite à la violence et aux combats clandestins, avec une mise en avant de « méchants » dont on pousse les traits de laideur en comparaison avec des animaux dans une démarche de déshumanisation.

L’Occident va donc s’opposer à un ailleurs violent et irrationnel tandis qu’on lui laisse incarner le calme, fermé à la liesse, dans une démarche de « supériorité occidentale ».

L’espace maghrébin est montré comme empreint d’une ruralité profonde. Casablanca est filmée dans une vision misérabiliste, en terre battue avec des moutons… (cf. extrait en dessous), bien loin de l’expansion urbaine des pays maghrébins.

Conclusion

=> Hollywood fabrique un ordre symbolique mondial : rapetissement, uniformisation, interventionnisme

Questions

Ludovic Tournès, professeur d’histoire à l’université de Genève, auteur notamment d’Américanisation : Une histoire mondiale (XVIIIe‑XXIe siècle) étudie cette place que les USA entretiennent dans cette vision du monde. Hollywood est une machine politique, au début financé directement par Washington (voir travaux de Jean-Michel Valantin).

Concept de » wilderness », nature sauvage, peut aussi être utilisée dans cette vision filmique comme quand l’Afrique du Sud est mise en scène « pour réécrire une histoire environnementale fallacieuse du pays » (Laslaz, 2012), laissant entendre l’existence d’une nature sauvage inviolée, niant l’existence des sociétés précoloniales africaines.

Il faut bien s’imaginer l’impact quantitatif de ces films blockbuster sur les masses.

Le film La Mémoire dans la peau est le 1ʳᵉ film qui joue la carte de la critique, avec une position non-interventionniste américaine. On y retrouve Jason Brown : l’amnésie le fait se remettre en cause et montrer la part sombre de l’Amérique

Comment évaluer le degré de complicité du spectateur dans l’entretien de ces stéréotypes ?

=> On peut aller voir ces films, il n’est pas question de censure mais le plus important est de les regarder de manière éclairée, surtout après cette conférence, pour ne pas être dupe.

Les métropoles sont en réelle compétition pour figurer dans les films avec des incitations financières pour que les films viennent dans telle ou telle ville. Ces choix de lieu sont faits par la production (≠ spectateur a peu de choix). Et en parlant de choix, dans certaine ville parfois on a le choix entre 2 films seulement et cela va être les 2 blockbusters du moment qui peuvent véhiculer ces stéréotypes…

Dans l’histoire du cinéma, cette vision interventionnisme ne date pas d’hier, prenant la vision coloniale dans Pépé le Moko ! Mais on assiste tout de même à une évolution de cette vision dans le temps. Cf. « Evolution des représentations de la Chine au cinéma » à travers un article des Annales de Nashidil Rouiai car ses enjeux financiers et géopolitiques augmentent.

La vidéo de la conférence