C’est dans un petit amphithéâtre que William Robin-Detraz présente ses travaux. Il propose une analyse géopolitique du cas mémoriel des tirailleurs sénégalais, une cartographie des lieux de mémoire de l’« armée noire » qui sont révélateurs des relations franco-africaines au prisme du partage de la mémoire de la colonisation.

Histoire des tirailleurs

William Robin-DetrazGéographe, ATER université Jean Moulin Lyon III, doctorant. retrace tout d’abord l’histoire des tirailleurs sénégalais de 1857, date de la création du premier bataillon à Saint Louis du Sénégal par Faidherbe jusqu’à leur dissolution en 1960 avant d’évoquer ce que les mémoires française et sénégalaise de ces soldats :

« Tirailleur sénégalais » est une dénomination générique qui désigne les soldats colonisés de l’ensemble de l’Afrique noire française, de Djibouti, Madagascar et des Comores. C’est pourquoi le terme de « tirailleurs africains » est le plus adapté. Ils participent à la conquête coloniale française, aux deux guerres mondiales et dans l’entre deux guerres à des opérations de pacification au Maroc, en Syrie, et Palestine, puis aux guerres de décolonisation en Indochine et en Algérie.

Dans la mémoire française, ils sont retenus pour la participation aux deux guerres mondiales. Lors de la Première guerre mondiale 200 000 sont mobilisés, 30 000 sont morts soit 1 sur 5. Lors de la Seconde Guerre mondiale 125 000 africains sont mobilisés en 1940. Ils participent à la campagne de France lors de laquelle ils sont massacrés en nombre en juin 1940 par les troupes allemandes (env 3 000 exécutions) Juin 1940 – Combats et massacres en Lyonnais, Julien Fargettas, Editions du Poutant, 2020.

Ces massacres sont le fait de la vengeance des nazis qui n’avaient pas supporté que des troupes noires occupent la Ruhr, épisode qu’ils ont appelé « la honte noire ». Beaucoup sont prisonniers de guerre dans des Frontstalags gardés par des Français, en France car les nazis ne veulent pas de noirs en Allemagne. Sedar Senghor qui y séjourne 2 ans y écrit ses poèmes sur les tirailleurs.

5 000 Africains participent à la résistance. Dans le Vercors 52 africains sont dans le maquis. Ils participent aissi au débarquement de Provence en août 1944 et à la Libération. Toulon est libérée le 23 août par les 4e et 6e régiments de tirailleurs.

La mémoire sénégalaise, elle, se cristallise sur le massacre de Thiaroye Thiaroye 1944 Histoire et mémoire d’un massacre colonial, Martin Mourre, Presses universitaires de Rennes, 2017 du 1er décembre 1944

Il est commis par l’armée française sur les tirailleurs revenus des camps et rapatriés à Dakar. Beaucoup protestaient car n’avaient pas eu leur solde depuis plusieurs années et refusaient de rentrer chez eux sans avoir été payés. L’armée a ouvert le feu. Le débat porte sur le nombre de morts : des dizaines ? centaines ? La mémoire du massacre se renforce et alimente aujourd’hui un conflit géopolitique lié à la rhétorique de la « dette du sang »

La « dette de sang »

William Robin-Detraz expose la naissance de cette rhétorique avant d’en faire une analyse historique et géopolitique :

La rhétorique de la dette de sang débute immédiatement après la première guerre mondiale. On leur avait promis des pensions, l’égalité des droits et l’accès à la nationalité française mais dans les années vingt les promesses ne sont pas tenues. Leurs revendications sont relayées par des hommes comme Clemenceau. Du côté africain, Lamine Senghor (1889-1927), gazé lors de la Grande Guerre, membre du Parti communiste, fonde le journal La Voix des Nègres défendant les tirailleurs et les travailleurs noirs. Il reçoit une pension plus faible que celle d’un poilu.

La rhétorique perdure et s’actualise avec la Seconde Guerre mondiale. Des Français se mobilisent face à l’injustice tout comme des Africains comme Bourama Diémé (1919-1999). Prisonnier dans un Frontstalags, il participe à la guerre d’Indochine puis d’Algérie. Il est décoré de la Légion d’honneur et il rejoint à l’indépendance l’armée sénégalaise. Il se bat à la fin de sa vie pour avoir une pension égale à celle des Français.

Après les indépendances, la dette de sang devient un argument dans les relations géopolitiques à plusieurs niveaux et dans d’autres contextes. Au niveau géoéconomique tout d’abord : dans les années 1980, dans contexte de restructuration économique des États africains par le FMI, la « dette de sang » est utilisée comme argument pour ne pas payer la dette africaine. Au niveau politique, la « dette de sang » est invoquée lors des mobilisations en faveur des « sans-papiers » notamment en 1996 à l’église saint Bernard. L’homologie slogan « hier chair à canon, aujourd’hui chair à patron » est aussi une filiation utilisée.

Cartographie des sépultures

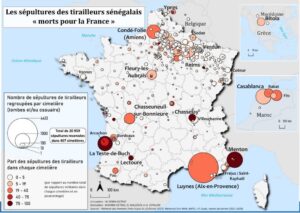

William Robin-Detraz esquisse ensuite une géographie de la mémoire, présentant une cartographie des sépultures des tirailleurs africains dont il a fait l’inventaire puis quelques lieux de mémoire symboliques.

Que reste-t-il dans l’espace public du passage des tirailleurs et que fait-on de ces traces ?

Une première carte des sépultures (ci-dessus) des tirailleurs sénégalais « morts pour la France » montre qu’il existe environ 21 000 tombes et 407 cimetières en France. 80 départements métropolitains ont au moins une tombe. On distingue une géographie spécifique avec une concentration des cimetières dans le sud ce qui paraît contre-intuitif car ils sont loin du front. La nécropole nationale de Luynes est celle où le nombre de sépultures est le plus important (4413) car c’est une nécropole de regroupement qui rassemble une bonne partie des tombes de plusieurs cimetières du sud.

Une seconde carte des sépultures des tirailleurs sénégalais de la Première guerre mondiale montre des localisations surprenantes mais qui s’expliquent par l’histoire spécifique des tirailleurs. Environ 15 000 tombes sont identifiées réparties sur la ligne de front, mais aussi dans le sud-ouest autour d’Arcachon et dans le sud-est (Luynes et Menton). La localisation dans le sud de la France est liée à l’histoire des tirailleurs : ils étaient dit des « combattants saisonniers », retirés du front en hiver car on pensait qu’ils ne supportaient pas les basses températures. Ils sont placés dans le sud pour un hivernage dans des camps de formation autour de Fréjus et près Arcachon. Dans des villes balnéaires comme Menton, les hôtels sont réquisitionnés par l’armée pour les transformer en hôpitaux. Beaucoup y décèdent de blessures de guerre ou de maladies.

Une troisième carte des sépultures des tirailleurs sénégalais de la Seconde guerre mondiale présente une concentration dans le sud où la localisation est liée à la libération et au débarquement de Provence et une autre dans le nord liée aux massacres de 1940. Un lieu de mémoire particulier lié au massacre du 20 juin 1940, la nécropole du Tata sénégalais au Chasselay (Rhône) est créé dès 1942 et est aujourd’hui encore le haut-lieu de la mémoire des tirailleurs en France. L’architecture choisie pour la nécropole reprend la symbolique du tata et renvoie à des fortifications, au village fortifié pour créer une enceinte qui rend hommage aux tirailleurs.

Le Tata du Chasselay, nécropole nationale

D’autres lieux de mémoire illustrent la reconnaissance symbolique et les actions de commémoration sont de plus en plus importantes. En 2023 est inauguré dans le 18e arrondissement de Paris une « Place des Tirailleurs sénégalais », des monuments sont placés dans l’espace public ( Menton, Clamecy, Reims).

Au Sénégal, la mémoire est cristallisée sur le souvenir du massacre de Thiaroye du 1er décembre 1944. En 1988 le film Camp de Thiaroye de Sembene Ousmane fait bien connaître cette histoire. Il existe bien un cimetière à Thiaroye mais il est impossible de savoir s’il y a des corps et le nombre de morts. Thiaroye est un haut-lieu de la mémoire de la nation sénégalaise. En France ce massacre est un non-lieu de la mémoire hexagonale.

Traces dans le massif vosgien

William Robin-Detraz joue également avec les échelles en présentant à l’échelle du massif des Vosges une cartographie des traces-mémoires des tirailleurs dans la région, la figure et le souvenir de Addi Bâ puis les références cinématographiques. Il répertorie environ 200 tombes sur le départements réparties sur une vingtaine de cimentières. C’est le souvenir de Addi Bâ qui est le plus présent. Il est le seul tirailleur chef de maquis en France : engagé en 1939 volontairement, il est fait prisonnier de guerre et s’échappe avec ses camarades. Il vit à Tollaincourt et contribue à monter le Maquis de la Délivrance (1er maquis vosgien) surtout formé de réfractaires au STO. Dénoncé et arrêté par la Gestapo, il est torturé pendant 6 mois et fusillé en décembre 1943.

Des projet commémoratifs ont lieu comme une soirée d’hommage à Addi Bâ à Tollaincourt le 15 juillet 2023 et une biographie a été rédigée par Etienne Guillermond, Addi Bâ, Résistant des Vosges. Une esplanade à son nom se trouve à Épinal, une plaque sur sa maison à Tollaincourt et sa sépulture se trouve à Colmar. En 2012 parait le roman de Tierno Monénembo Le terroriste noir du nom que lui donnaient les Allemands.

Les Vosges sont aussi une terre de cinéma. Le film Indigènes de Rachid Bouchareb (2006) montre la libération par les tirailleurs algériens de l’Alsace et marque l’opinion publique française. L’image de fin montre la nécropole de Sigolsheim et la question des pensions.

Enfin, le chercheur pose la question qui a été soulevée par le film de Omar Sy, Tirailleurs : et si le soldat inconnu était africain ? Statistiquement la chose est possible. Cette question porte en elle l’idée du lien qui nous unit comme le souligne Omar Sy lors de la présentation à Cannes de son film : « On n’a pas la mémoire mais on a la même histoire »

En bambara, le mot « dette » est l’homonyme du mot « corde » et donc désigne ce qui nous relie On peut donc se demander : Où se noue cette histoire et notre relation à cette histoire ?

Pour visualiser la conférence en images : William Robin-Detraz. Géopolitique de la « dette de sang ». Festival International de Géographie (FIG) 2025 – « Pouvoir », Oct 2025, Saint-Dié-des-Vosges, France. ⟨hal-05300147⟩

Sur la controverse entre la France et le Sénégal à propos du massacre de Thiaroye: William Robin-Detraz, « Tirailleurs sénégalais: pourquoi le sujet fait toujours débat », The Conversation, 1er aout 2024

Cette intervention peut être une ressource pour les enseignants notamment en Terminale HGGSP où le cas de la mémoire des tirailleurs sénégalais et de la géopolitique de la « dette de sang » peuvent enrichir le thème 3 sur les mémoires.