Le blé est un produit important en géopolitique, un lieu de rapports de pouvoir et d’échelles

Le blé dans le monde

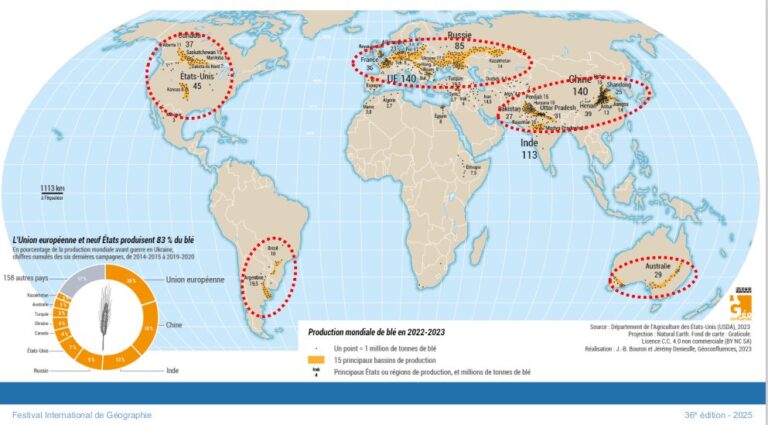

Comment s’organise la production à l’échelle mondiale

La Chine et l’Inde sont de gros producteurs, mais pour leur autoconsommation (1/4 % pour l’export)

Si on compare avec le riz : 10 % seulement est exporté.

Les exportations sont à 80% le fait de 10 pays, dont l’UE (moteur France).

La production est concentrée et asymétrique.

La consommation est aujourd’hui mondialisée.

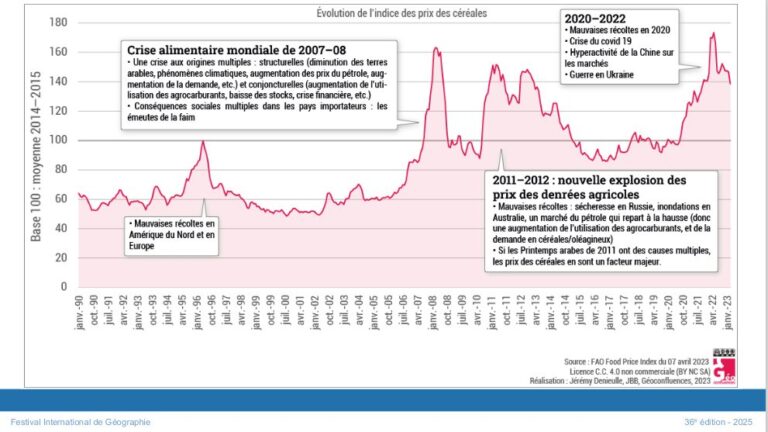

Les marchés sont très instables alors que c’est un point important pour la sécurité alimentaire de nombreux pays importateurs.

Les USA dans la même période poussent à la consommation de blé par l’intermédiaire de l’aile alimentaireOn pourrait rappeler la campagne Afrique verte : En 1985, Terre des Hommes et Frères des Hommes, avec d’autres ONG, ont mené la campagne « Pour une Afrique Verte » pour promouvoir l’agriculture locale en Afrique subsaharienne, aboutissant à la création de l’ONG Afrique Verte en 1990), notamment en Égypte.

La forte hausse des prix de 2007-2008 a entraîné des émeutes de la faim, en Afrique sahélienne, en Asie.

L’instabilité est due à la spéculation et aux aléas climatiques et géopolitiques.

Depuis la crise de 2007-2008, les prix ne sont jamais redescendus au-dessous d’un indice 100 qui correspond à un pic lors des printemps arabes de 2011. Les prix sont restés très élevés et encore plus depuis la guerre en Ukraine.

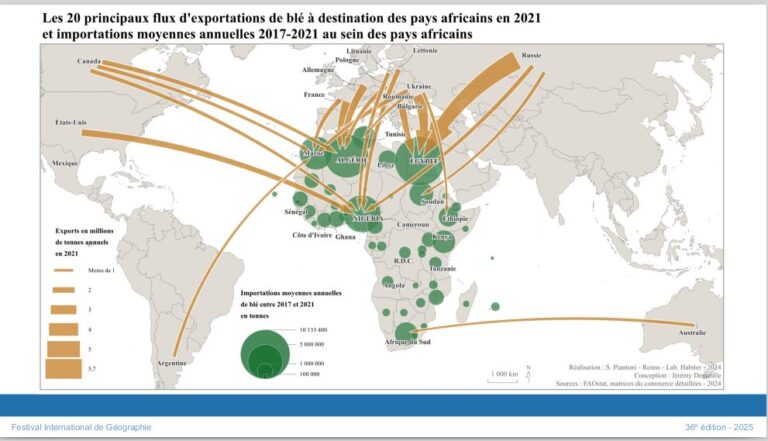

Le 1er importateur mondial est l’Égypte.

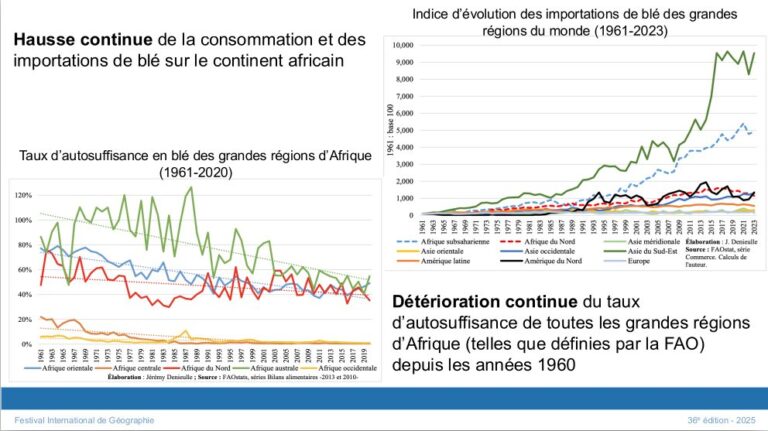

Cette hausse s’explique par l’urbanisation croissante qui, avec le travail des femmes, favorise certaines consommations comme le pain, d’autant qu’il est moins cher que les céréales locales.

L’autosuffisance en blé de l’Afrique recule (graphique de droite).

La carte des flux des différents exportateurs vers l’Afrique est très parlante. (en tête la Russie vers l’Égypte, puis l’Ukraine vers l’Égypte). La Russie est de retour sur les marchés à l’exportation depuis 10 ans.

Pour l’Égypte, on notera que le prix du pain est subventionné (en Afrique du Nord et au Moyen-Orient aussi) depuis 1979. En 2024, la fin de la subvention et la hausse des cours du blé, à cause de la guerre en Ukraine, ont occasionné une multiplication du prix du pain par 3.

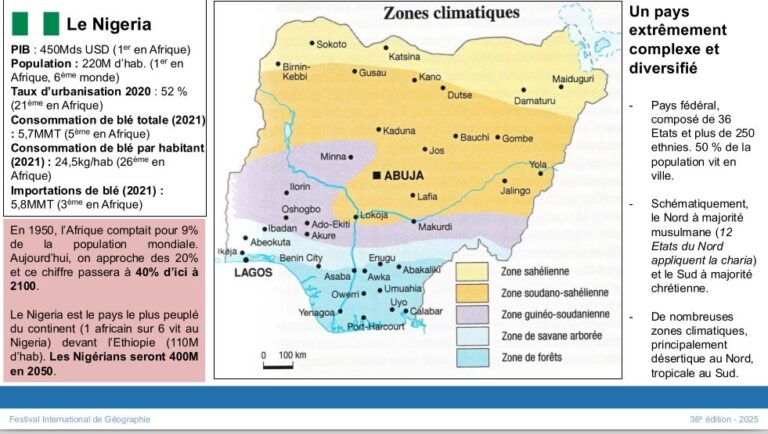

Étude de cas : le Nigeria

Quelques chiffres pour situer le pays : 1ère population africaine, 1er PIB grâce au pétrole.

La production pétrolière a eu une forte influence sur la consommation de blé.

Quelques chiffres sur l’économie : 1er prod agricole : le manioc.

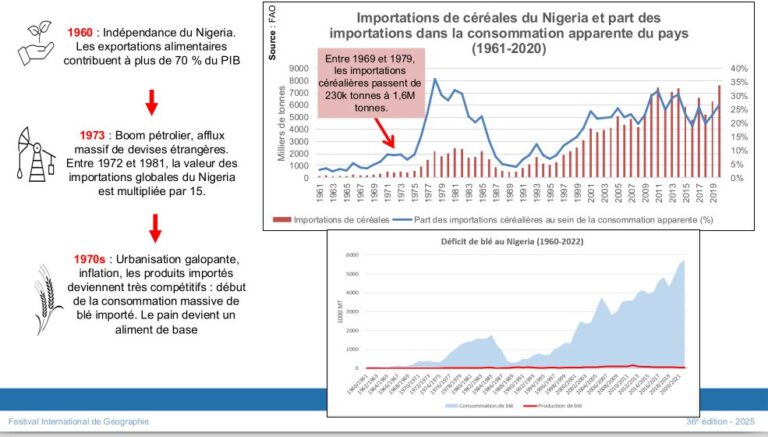

L’économie a basculé dans les années 1970 avec le début de l’exploitation pétrolière. Avant , l’agriculture représentait 1/4 du PIB (exportations de manioc, de caoutchouc).

La crise du pétrole de 1973 a apporté une manne financière ; entre 1972 et 1981 les importations de céréales ont été multipliées par 15.

Le développement de l’agriculture a été oublié, le Nigeria a perdu son indépendance alimentaire.

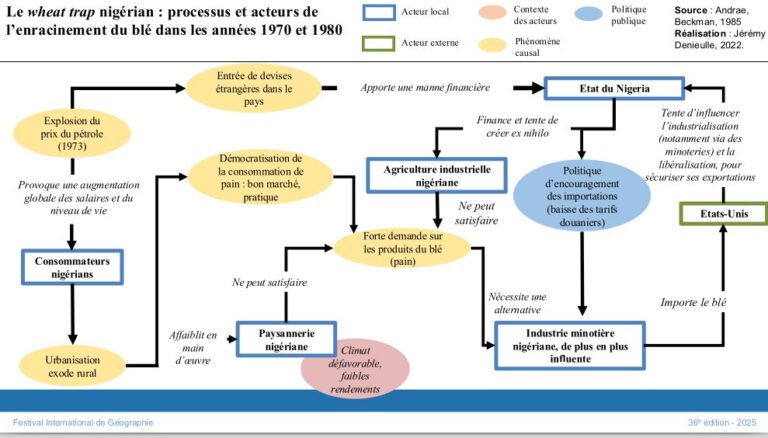

Le « piège du blé » Wheat trap

Avec les importations de farine, puis de blé, on a assisté à une fuite massive de devises, l’argent du pétrole permettant l’achat du blé. La crise de 1973, avec la hausse des revenus du pétrole, a provoqué un enrichissement des ouvriers, des urbains, entraînant un exode rural et une démocratisation de la consommation de blé. L’affaiblissement de la main-d’œuvre rurale et les problèmes climatiques ont freiné la production agricole. La cherté de l’approvisionnement des villes du sud avec les blés cultivés dans le nord, dans de mauvaises conditions, aggrave la situation.

Les prix des farines ont incité à construire de grandes minoteries au sud, celle de Port Harcourt est l’une des plus grande du monde.

Quand les prix du pétrole ont baissé, il y a eu crise.

Une nouvelle politique de développement a été tentée dans le nord : produire du blé dans un milieu peu favorable avec des techniques industrielles aux dépens de la paysannerie. Les difficultés d’irrigation depuis le lac Tchad ont provoqué un échec de cette politique, accentué par la pression des groupes islamistes (Boko Haram).

Il est quasiment impossible de déplacer le blé du nord vers les minoteries de la côte, et ces minoteries ne peuvent travailler les blés médiocres produits dans le nord.

Malgré son échec, cette politique est maintenue en vertu du mythe d’une autosuffisance possible en blé.

En 1984, le pouvoir a voulu interdire les importations de blé. Pendant 3 ans, les minoteries ont, en partie, contourné la difficulté en s’approvisionnant clandestinement dans les pays voisins. Les USA, pour satisfaire le lobby des « farmers» qui voyaient leurs revenus baissés, ont fait pression pour une relance des importations. Le FMI a dénoncé des mesures non-conformes au libéralisme des échanges.

Le processus du piège

Et aujourd’hui : les perspectives sont plutôt sombres. Il y a plus d’importations en provenance de Russie pour se dégager les pressions américaines. Les tentatives de substituts au blé sont peu développées ; le soutien à la production de manioc n’entraîne pas une hausse de la consommation, il est plutôt exporté.

Merci pour cet exposé clair qui apportera des éléments aux enseignants d’histoire et géographie.

Pour compléter ces quelques notes on peut de référer à Jérémy Denieulle, « Géopolitique du blé : une céréale dans la mondialisation », Géoconfluences, novembre 2023.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-critique-des-ressources/articles/geopolitique-du-ble