C’est dans un café bondé de lycéens que Nashidil RouiaiMaîtresse de Conférence, Docteure en Géographie Culturelle et géopolitique, Laboratoire Passages. expose les évolutions des représentations de la Chine dans les productions cinématographiques hollywoodiennes des débuts du cinéma jusqu’à nos jours. Ce café Géo est vivement applaudi, l’analyse d’un cinéma populaire au prisme des représentations de la Chine ayant passionné le public.

Nashidil ROUIAI présente en introduction l’objectif de l’intervention : montrer comment le cinéma permet de transformer la représentation du monde et d’en donner une autre, mais aussi de comprendre le poids politique de cette industrie. On se souvient de la célèbre formule d’André Malraux « Le cinéma est un art ; et par ailleurs, c’est aussi une industrie ». Il s’agit surtout d’un outil politique : le cinéma s’est construit depuis sa naissance comme tel. Hollywood est investi par le pouvoir politique dès sa naissance car ce média touche aux émotions et à l’imaginaire collectif. Il permet de convaincre, séduire, et parfois de manipuler. Hollywood est l’industrie cinématographique la plus puissante au monde depuis la création du cinéma. Dès le début, elle coopère avec le pouvoir états-unien qui a compris très rapidement qu’il pouvait agir via « l’usine à rêve ».

Hollywood et Washington : une collaboration stratégique

Nashidil ROUIAI évoque tout d’abord les relations entre Hollywood et le pouvoir états-unien avant de dresser une brève histoire du cinéma hollywoodien afin de montrer Hollywood valorise depuis le début les États-Unis et participe de manière forte à son soft power.

Les productions du début du XXe siècle aident à donner une vision positive de l’armée comme par exemple The Birth of Nation (La Naissance d’une Nation) sorti en 1915 ou encore Wighs (Les Ailes) sorti en 1927 dont le sujet est l’aviation et qui a reçu le premier oscar du meilleur film. L’US Air Force a d’ailleurs fourni des aviateurs pour le tournage. Pendant la Seconde guerre mondiale, Franck Cappra réalise une série de sept films de propagande sur commande du gouvernement intitulés Why we fight (Pourquoi nous nous battons). Les films font œuvre de pédagogie et expliquent pourquoi les États-Unis doivent entrer en guerre. D’abord destinés aux soldats , ils sont ensuite projetés au public pour valoriser l’effort de guerre. En 1942,The Battle of Midway (La Bataille de Midway) réalisé par John Ford est un film documentaire à la gloire de la bataille. Ce film de propagande créé, développé et financé avec l’aval de l’administration reçoit un oscar du meilleur film documentaire.

Après 1945, la propagande se transforme en soft power. Les films américains ne disent plus « voici ce que vous devez penser » mais « voici ce que vous pourriez désirer » Le contexte change et le cinéma devient le principal vecteur de l’attractivité culturelle des États-Unis. A partir des années 1990 le cinéma hollywoodien devient plus un instrument de soft power que de propagande. Cette stratégie d’influence n’est pas diligentée par le pouvoir politique mais le sert de manière indirecte.

Les westerns donnent l’image d’un territoire américain très vaste et sauvage et mettent en scène le concept de Wilderness. Ils présentent un idéal de liberté et de conquête comme par exemple dans les westerns de John Ford The Wore a Yellow Ribbon (La Charge héroïque, 1949), My Darling Clementine (La Poursuite infernale, 1946) et How the West Was Won La Conquête de l’Ouest, 1962 avec des stars comme John Wayne.

Lors de la Guerre Froide, les James Bond, coproduction américano-britannique met en avant toutes les obsessions sécuritaires de l’Occident. Les méchants sont toujours représentatifs des grandes tensions géopolitiques du moment : dans Docteur No (1962), le fourbe Dr Julius No est sino-allemand, dans The Spy Who Loved Me (L’Espion qui m’aimait, 1977) le Requin est polonais . Ainsi, l’URSS et le bloc de l’est nourrissent l’imaginaire et la filmographie hollywoodienne.

Dans les années 1990, de nombreuses séries mettent en avant l’American Way Of Life et des territoires avec des personnages dans lesquels le public peut se projeter (Beverly Hills, Sex And The City, Gossip Girl, Friends, Desperate Housewives). Des métropoles états-uniennes notamment et surtout New York vont représenter la puissance des États-Unis au travers de la verticalité.

Évolution des représentations de la Chine dans le cinéma hollywoodien

La Chine et les Chinois sont longtemps mis en scène de manière négative à travers la figure du FU MANCHU dès les années 1920

Le Fu Manchu est créé en 1912 par l’auteur britannique Sax Rohmer dans une série de romans. Ce personnage de fiction est un génie du mal d’origine asiatique. Une vision très sinophobe s’impose avec des films comme Le Mystère du Dr. Fu Manchu de Coleby en 1923 et Le Masque d’Or (The Mask of Fu Manchu) de Brabin en 1932. Cette figure perdure jusque dans les années 1980 comme le montre Le Complot diabolique du Docteur Fu Manchu de Piers Haggard en 1980. Le film est caractéristique des représentations de la Chine et des Chinois à cette époque.

Pour voir la bande annonce du Complot diabolique du Dr Fu Manchu (1980)

On y discerne le substrat raciste dans lequel évolue Hollywood encore dans les années 1980 dans cette parodie de Fu Manchu aux clichés racistes. Le visage de l’acteur blanc Peter Welers a été maquillé en jaune : la Yellow face irrigue la représentation des Chinois en Occident. Le film montre aussi un « racisme géographique », une indistinction territoriale en présentant un espace asiatique indistinct : « quelque part, dans une forteresse au fond de l’Himalaya ». L’absence de localisation rend la Chine quasiment invisible et des erreurs comme l’utilisation du mot « yen » au lieu du mot « yan » pour la monnaie en dit long sur la méconnaissance et les confusions sur ce pays.

Une inflexion a lieu dans les années 1970 avec l’émergence des films de Kung Fu. L’acteur Bruce Lee symbolise à lui tout seul le genre mais les productions s’adressent avant tout aux Occidentaux : Le film Opération Dragon (1973) vise surtout les anglophones : la production est hongkongaise et américaine, le casting anglophone se compose de grands acteurs.

La valorisation sur le marché international se poursuit avec la reconnaissance en 1979 de la République Populaire de Chine par les États-Unis. Dans les années 1980 une fenêtre sur la Chine est ouverte mais il demeure une ambivalence : se côtoient des film de Kung-fu comme Jack Burton dans les griffes du mandarin (1986) montrant des personnages issus du spectre du Fu Manchou et des films présentant des figures exotiques comme dans Le Dernier Empereur (1987). Produit avec la Chine, tourné dans la Cité interdite, il revendique une épaisseur historique, monumentalise un passé consensuel, présente une Chine patrimoniale, esthétisée et donc une nouvelle image de l’ailleurs chinois commence à émerger.

Des années 1990 jusqu’au début des années 2000, des films prennent partie pour la cause tibétaine et brisent l’illusion de la libéralisation rapide de la Chine. Ils mettent alors en avant une posture politique. En 1997 sortent trois films (Sept ans au Tibet, Kundun et Red Corner) qui sont un affront pour la Chine. Ils rejouent l’opposition morale classique : un pays oppresseur face à un Occident humaniste. Ces films sont interdits sur le territoire chinois et Disney qui diffuse Kundun est mis à l’index. Il s’agit d’un moment de bascule car la Chine est capable de sanctions et s’affirme comme un acteur géopolitique au moment où les grands studios américains programment l’internationalisation de leurs productions. On entre alors dans une ère de régulation indirecte des récits par les acteurs d’Hollywood, prémices d’un soft power inversé où la Chine va baliser les limites.

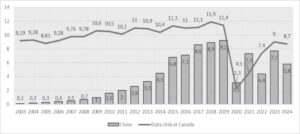

Le graphique de l’évolution des box office nord-américain et chinois de 2003 à 2024 (en milliards de dollars) montre la transformation de l’industrie filmographique chinoise qui passe de quelques centaine de millions de dollars en 2003 à 9 milliards de dollars en 2019 avant la crise du Covid. L’explosion du box-office chinois en 10 ans en fait le deuxième du moment.

Face à un tel marché, les studios américains ont tout intérêt à y accéder, d’autant que du côté américain on observe une certaine stagnation. L’objectif pour les studios américains est donc d’accéder à cette manne financière mais le marché chinois est fermé : il existe un quota de 34 films étrangers par an autorisés à partir de 2012 (auparavant ils étaient au nombre de 12).

Pour y accéder, il faut produire un discours qui valorise la Chine et les personnages chinois et pour détourner le système des quotas coproduire avec la Chine. Mais les règles sont encore strictes : la participation financière chinoise doit être au moins à la hauteur du tiers du budget, le tournage doit se faire en partie en Chine, les personnages doivent « intégrer de manière appropriée des éléments culturels » et le scénario validé par les autorités chinoises. Il s’opère alors une transformation progressive des représentations et des récits. Les productions ne montrent plus les grands territoires ruraux mais les métropoles, surtout Shanghai et Hong Kong. Dans Skyfall (2012), James Bond évolue dans Shanghai, se baignant dans une piscine sur le toit d’un building donnant une vision de la verticalité shanghaienne, une scène de filature montre un hub autoroutier urbain. Les scènes ont lieu de nuit, dévoilant une ville éclairée à la lumière artificielle qui apparaît ultra-connectée, high-tech. Les plans en plongée et contre-plongée renforcent le gigantisme de la métropole.

Pour visionner l’extrait de Skyfall présenté

Il s’opère également une transformation dans les récits. Le personnage de l’Ancien est transformé et apparaît plus sage et positif comme dans le film Doctor Strange (2016). Des scènes sont parfois effacées du film comme dans Men in black 3 (2012) mais le scénario peut être aussi changé comme dans Skyfall (James Bond y tuait un chinois). Mission Impossible 3 a été un gros signal d’alarme pour Hollywood en 2006 et a marqué une bascule. Le film a failli ne pas sortir en Chine a cause d’une scène où l’on voit des vêtements pendre sur un toit ce qui a été considéré par la censure chinoise comme dévalorisant.

Dans les années 2010 se multiplient les films valorisant la Chine. Dans Nous étions prévenus (2012), l’armée chinoise coordonne le sauvetage de l’humanité. Il s’opère alors un retournement, la Chine devient un État qui apporte le salut, humanitaire, un acteur responsable. Dans Transformers, l’âge de l’extinction (2014), coproduit avec ChinaChanel, l’armée chinoise est rapide, présente, efficace. L’un des antagoniste est un agent de la CIA corrompu, au contraire du gouvernement chinois d’une probité absolue qui est appelé à la rescousse.

La valorisation passe aussi par la technologie. Dans Gravity (2013) les personnages reviennent sur terre en utilisant la station spatiale chinoise et la capsule Shenzhou. Même scénario dans Vous me recevez ?Seul sur Mars ( 2015) où le personnage est sauvé par le lanceur secret chinois que l’agence spatiale chinoise propose à la NASA. Il y a une porosité entre réalité et cinéma car ces productions sont réutilisées par le gouvernement chinois pour montrer que les États-Unis veulent collaborer plus avec lui.

Il y a donc un retournement de la figure du chinois ennemi. Le Fu Manchu disparaît presque totalement et le méchant est remplacé. Dans le remake de L’Aube Rouge (2012), le méchant est un nord-coréen. Dans le roman World War Z : Une histoire de la guerre des zombies de Max Brooks paru en 2006, la pandémie mondiale est provoquée par un virus venant de Chine alors que l’adaptation cinématographique sorti en 2013 évoque la Corée du Sud. Dans Iron man 3 (2013), le méchant, un terroriste britannique féru de culture chinoise, appelé le Mandarin reprend la figure du fou chinois. Il revendique une série d’attentats mais c’est l’imaginaire du terrorisme djihadiste qui est mis en scène.

Pour visionner l’extrait de Skyfall présenté

Nashidil ROUIAI conclut en analysant l’évolution des représentations de la Chine dans le cinéma d’Hollywood comme le stade ultime de la réussite du soft power chinois En effet, d’autres nations qui étaient auparavant contre la Chine se mettent à produire des représentations qui la valorisent.

Mais ce soft power est fragile car il est soumis au marché. Il peut se fermer et les représentations peuvent encore changer. Dans le dernier Top Gun (2022) le blouson iconique du héro est transformé pour ne pas voir le drapeau de Taïwan dans la bande annonce, mais dans le film il n’est pas censuré. Le Chine a donc interdit le film. Tom Cruise a finalement décidé de se passer du marché chinois…

Cette intervention peut être une ressources pour les enseignants notamment pour aborder en Première HGGSP la notion de soft power et peut en Terminale HGGSP constituer une étude transversale.