Fabrice Argounès est géographe et géohistorien spécialiste d’histoire, d’épistémologie et de didactique de la géographie et de la cartographie, de géographie du politique et de l’Asie-Pacifique. Il est l’auteur de Méridiens. Mesurer, partager, dominer le monde aux CNRS éditions.

À l’autre extrémité du monde

L’accroche est faite par une photo montrant les références culturelles de l’armée indonésienne, vue en France pendant le défilé militaire du 14 juillet 2025.

Comprendre l’Indonésie, c’est se décentrer !

- La distance entre St Dié des Vosges et Jakarta est de 11 265 km !

- Le rapport colonial de notre vision européenne fausse notre représentation de ce pays.

- La dimension archipélagique de l’Indonésie est comparable d’Est en Ouest à la taille de l’Europe continentale, en superposant carte sur carte. Ce que pratiquaient en leur temps les Hollandais pour montrer l’importance de leur « empire ».

- Java est l’île la plus peuplée du monde avec 160 millions d’habitants. L’Indonésie est le 4ᵉ pays le plus peuplé du monde.

- L’environnement de l’Indonésie est aux antipodes de notre rapport un monde. → il faut décentrer notre regard et pour cela une carte en projection de Peters nous aide pour voir le « monde à l’envers » en centrant sur une vision « Sud ». Cf. l’œuvre de Shen Samba, artiste du Congo Kinshasa avec une carte « à l’envers ».

Profitons-en pour faire une géohistoire de l’Indonésie par les cartes !

Année 800

Les conditions de préservation des cartes papyrus, papier, avant le XIVème siècle sont mauvaises du fait du climat tropical humide. Il nous faut donc nous appuyer sur d’autres sources, secondaires comme les chroniques malaises postérieures. Mais l’architecture nous convie à un tout autre type de représentation cartographique.

Le temple de Borobudur est une véritable cosmographie, il représente le monde autour du mont Meru qui relie la terre au ciel. Il se trouve à Java, lieu central pour les pèlerins bouddhistes.

Du XIIIème au XVème siècle : rajahstans et sultanats

La présence de rajahstans dans l’ouest indonésien témoigne de l’implantation ancienne et durable de l’hindouisme. Ceux-ci vont se convertir à l’islam au début du XIVe siècle sous l’influence grandissante des marchands arabes et malais.

Symbole de l’influence du sous-continent indien sur l’Asie du Sud-Est, l’héraldique indonésienne les revisite avec le Garuda, à l’origine divinité hindouiste puis bouddhiste. Ce symbole de l’Indonésie actuelle – alors que le pays est très majoritairement musulman – honore l’héritage indien.

On y retrouve des références au 17 août 1945, jour du début de la révolution nationale indonésienne, avec les 17 (chaque aile) puis 8 (la queue) puis 45 (le cou) plumes du Garuda Pancasila.

1400 : au cœur de la mondialisation asiatique

Beaucoup ignorent que la première mondialisation a débuté dans la 1ère moitié du XVe siècle avec les 7 voyages de Zheng He, grand eunuque et amiral de la flotte de l’empereur Yongle, sous la dynastie des Ming.

1510 : « le grand décloisonnement du monde »

Afonso de Albuquerque (1453-1515) fut, à partir de 1508, le second gouverneur de l’Inde portugaise, qui va de la côte orientale de l’Afrique au littoral occidental de l’Inde (Malabar). Il décrit ici au roi Manuel 1er une carte javanaise faite par un cartographe malais qui représente l’au-delà de l’Inde que les Portugais commençaient de connaître.

Extrait de la lettre de Afonso de Albuquerque au roi Manuel – source : Clio-Texte

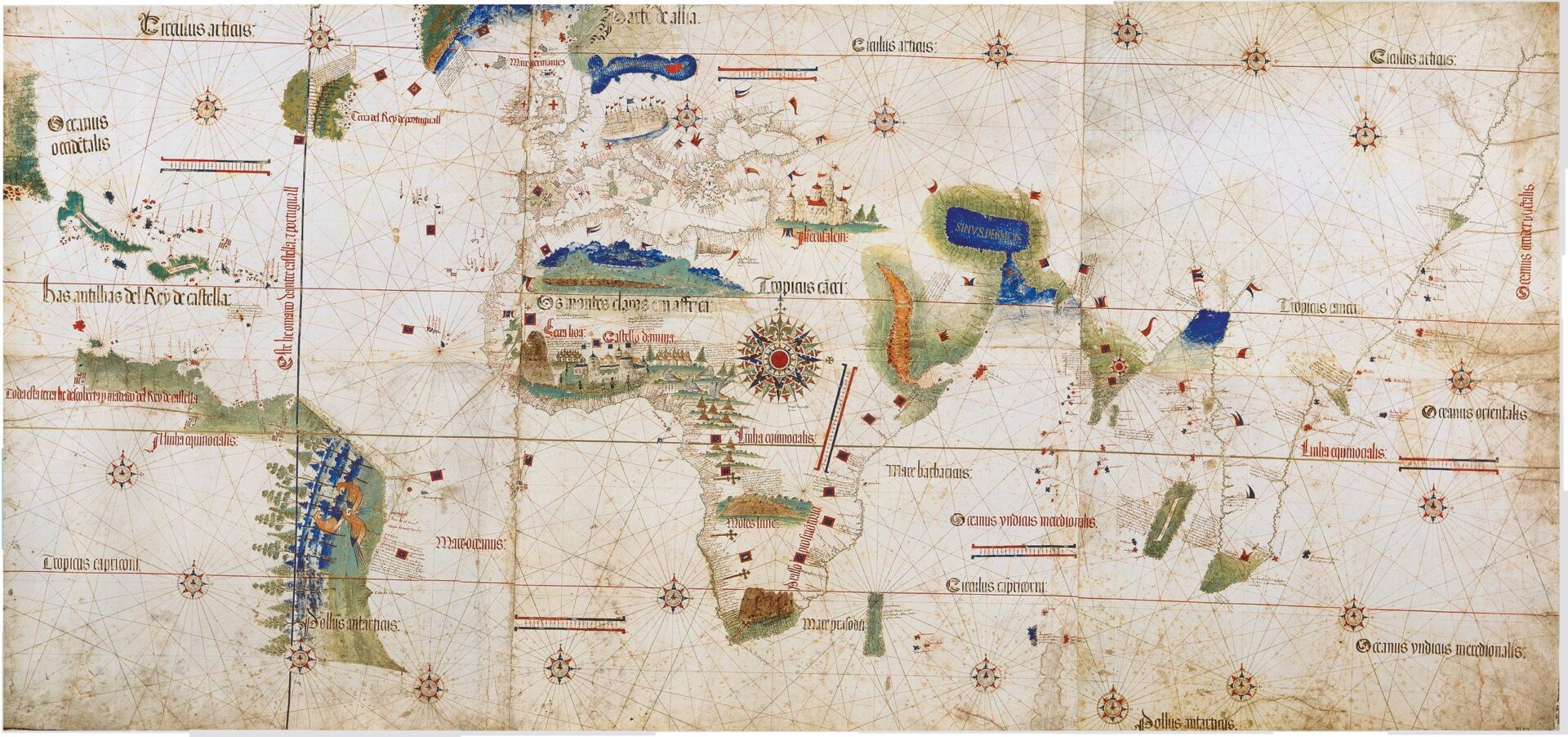

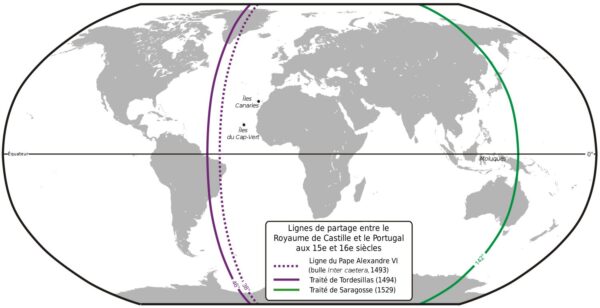

1521 : l’invention de l’hémisphère portugais

Le voyage de Colomb par la route de l’Ouest atlantique puis celle de Magellan autour du monde pour le compte de la couronne espagnole amènent les rois du Portugal à demander l’arbitrage de la papauté.

Romain Bertrand, dans un petit livre au titre évocateur, rappelle que le premier homme à avoir fait le tour du monde est l’esclave capturé par Magellan lors de son précédent voyage à Malacca, Henrique de Malacca, qu’il ramène à Lisbonne, et qu’il embarque à nouveau avec lui dans son expédition vers les Moluques et ses épices – la vraie raison de son voyage… Henrique s’évadera aux Philippines pour rejoindre sa ville et boucler ainsi son tour du monde, le premier !

1594 : cartographier l’origine des épices

Mais les Portugais doivent faire face à une redoutable concurrence commerciale et militaire avec la VOC, entièrement financée par des capitaux privés et non pilotée par l’Etat royal, comme ses suivantes anglaises et françaises. D’ailleurs il est intéressant de remarquer que la 1ère guerre de religion de l’époque moderne n’a pas eu lieu entre catholiques et musulmans mais bien entre Portugais catholiques et Hollandais calvinistes…

1602 : les marchands bataves de la VOC à la conquête du commerce des épices

Les nombreuses cartes de la BNF nous permettent de voir combien essentiel fut l’intérêt économique pour cet espace maritime de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Verenigde Oostindische Compagnie, VOC).

La plus grande des premières compagnies de commerce modernes européennes opérant en Asie, fondée en 1602, va régner sur le commerce maritime de l’Insulinde jusqu’en 1795.

A ce sujet, ne pas hésiter à visiter Hôtel de ville d’Amsterdam (palais du Dam) et son carrelage au sol avec d’immenses mappemondes qui ainsi mettent au sol le monde controlé par les Provinces-Unies.

On y retrouve aussi Batavia, (qui sera renommée Jakarta à l’indépendance), la Venise d’Orient, où des canaux très profonds ont été creusés pour amener et exporter les marchandises dans la ville comme à Amsterdam ou Venise.

Le 12 juin 1660, les Hollandais attaquent le comptoir de Macassar, installé par les Portugais dans l’île des Célèbes en 1525. La perte de Macassar marqua l’effondrement de l’empire portugais en Asie au profit des armées et des administrateurs des Provinces-Unies Source : Bnf : https://essentiels.bnf.fr/fr/image/649bd168-cd46-4a5b-9374-b2f61b86a44c-rade-macassar.

1710 : ce qui n’empêche pas la continuité de réseaux asiatiques

L’espace indonésien, immense, ne sera jamais complètement contrôlé par les Hollandais. D’ailleurs ceux-ci évitent tout prosélytisme religieux vis à vis des populations locales, de peur de susciter des révoltes. En un sens, et on peut le comprendre au vue des profits énormes de ce commerce que le tropisme capitalistique des marchands l’ait emporté sur le prosélytisme calviniste des pasteurs…

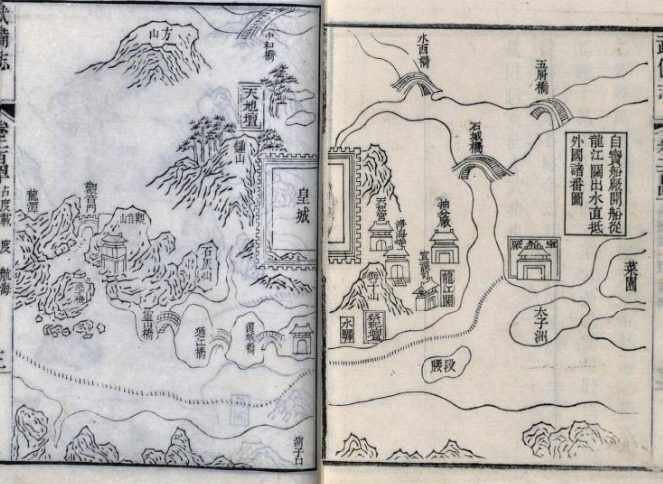

On retrouve ainsi des cartes chinoises avec des constellations et un navire au milieu pour se repérer de manière nocturne par rapport aux étoiles en Asie du sud Est. Et puis de nombreux exemplaires de porcelaine chinoise ont circulé en Indonésie à cette époque.

1776 : l’Indonésie vue de la Thaïlande

il est toujours intéressant de décentrer le regard dans une région du monde aux influences de tous temps multiples. Ainsi pour les marchands thaïs, il y a les « îles des cheveux noirs », celles des Ibériques, et les « îles des cheveux roux », celle des Bataves…

1795 : les îles passent à la France révolutionnaire

La fin du XVIIIe siècle constitue une rupture majeure pour l’Indonésie. En effet avec la Révolution Française, les Français ayant conquis la Hollande, l’ensemble des colonies hollandaises deviennent françaises en 1795.

1830 : Wingewest & Culturstebel

Wingewest & Culturstebel. Ainsi est nommé le système hollandais de culture forcée pour faire de l’agriculture locale une culture d’exportation (café, sucre, indigo, thé et tabac). C’est la période de plus forte pression coloniale de la Hollande sur l’Indonésie.

1883 : éruption du Krakatoa

A l’ouest de Java, le volcan entre en éruption en 1883 et on l’entend même en Australie comme un coup de pistolet. Son nuage de cendre aura des retentissements même en occident et va inspirer des artistes romantiques et symbolistes qui vont faire face à un ciel entièrement gris et un hiver sans fin (Edward Munch, Lord Byron, Mary Shelley pour son écriture de Frankenstein)

1932 : avant l’indépendance

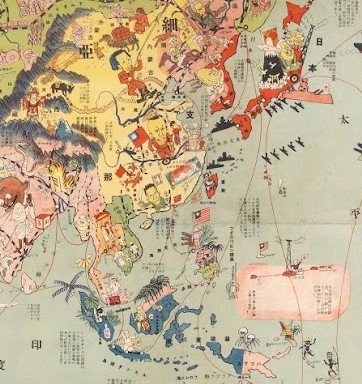

On a ci-contre une carte et des caricatures de la vision des Japonais brisant la colonisation européenne en Indonésie. L’empire du Japon se considère comme le libérateur des peuples de l’Asie du Sud-Est opprimés par les Occidentaux.

Ce qui n’est pas sans effet sur les mouvements autochtones qui se préparent à l’indépendance : la proclamation de l’indépendance de l’Indonésie est lue à 10 h du matin, le vendredi , deux jours après la proclamation de la capitulation japonaise. .

27 décembre 1949 : l’indépendance

Après plus de 300 ans d’occupation, et plus de 4 ans après la déclaration d’indépendance, la reine Juliana des Pays-Bas et les représentants des gouvernements hollandais et indonésien signent le 27 décembre 1949, dans le Salon de marbre du palais royal d’Amsterdam, l’acte d’indépendance de l’Indonésie.