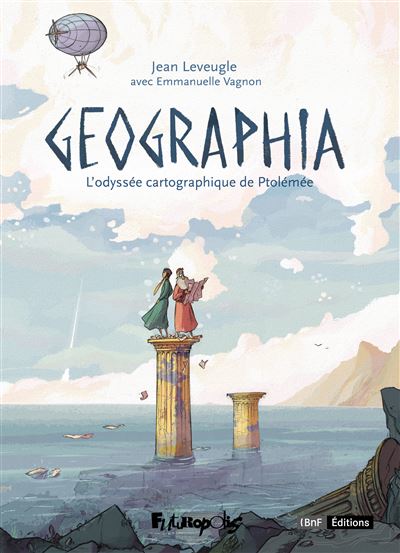

Voici une BD qui introduit à l’histoire de la cartographie. Elle est le fruit de la collaboration de la BNF et des éditions Futuropolis. Pour une histoire de la cartographie, le site de Gallica est très intéressant.

La carte de Ptolémée, on ne l’a pas, on a juste des textes avec des coordonnées géographiques. Les représentations connues sont donc des archétypes de l’original, dessinées beaucoup plus tard.

La BD part d’un moment qui sert de point de départ à l’aventure : Ptolémée est sur une île qui flotte et souhaite rejoindre le paradis des savants. Il y rencontre son grand ennemi, Marin de Tyr. Une question : comment éviter les anachronismes, permettre la fiction tout en restant scientifique ?

Comment est né ce projet ?

Jean Leveugle, géographe et dessinateur de BD, est à l’origine du projet. Il s’est intéressé à la circumnavigation de Bougainville et ensuite aux étapes antérieures avec une question : Comment faisait-on les cartes ?

Il a réalisé un premier jet intitulé : « Le scandale de Mercator ». Il a fait des recherches sur les techniques puis s’est interrogé sur l’histoire de la pensée scientifique. Et là, il a éprouvé le besoin d’avoir l’avis d’un historien.

Emmanuelle Vagnon est historienne, spécialiste de la cartographie du Moyen Age et lectrice de bandes dessinées. Elle a été enthousiasmée par « le Scandale de Mercator », BD qu’elle a trouvé à la fois pédagogique et bien dessinée.

De ce point de départ est née la collaboration entre les auteurs et un nouveau projet.

L’évolution du projet

L’auteur décrit le travail fait en commun, EV apportant l’aspect scientifique, JL est à l’origine du texte : 70 pages documentaires, presque un mémoire de master dit l’historienne. JL a lu les sources de la géographie de Ptolémée pour élaborer le scénario et la cahier documentaire, présent en fin d’ouvrage.

Qu’est-ce qu’on garde de ce travail de recherche pour élaborer le scénario et définir les personnages ?

JL justifie le choix de Ptolémée, un incontournable dans l’histoire de la cartographie. Il fallait faire en sorte que le lecteur accède aux grandes étapes de l’évolution de la cartographie. Ptolémée est l’héritier des sciences grecque et mésopotamienne. Cette science et Ptolémée n’ont pas été oubliés au Proche-Orient, mais oubliés en Occident. La connaissance de Ptolémée réapparaît à la Renaissance. Les cartes de l’époque moderne en sont issues. Le personnage devient le fil rouge du récit qui peut s’appuyer sur un article : « La réception de la Géographie de Ptolémée en Occident au XVe siècle, un exemple de transfert culturel » par par Emmanuelle VagnonParu dans la revue Hypothèses 2002, https://shs.cairn.info/revue-hypotheses-2003-1-page-201?lang=fr.

Ptolémée avançait déjà la notion de projection, indispensable pour représenter, à plat, une sphère ; et les coordonnées géographiques N-S-E-O.

Comment construire une narration de cette histoire en évitant les anachronismes ?

Au début de la BD, Ptolémée voit qu’au paradis des savants, il n’est pas représenté, contrairement à l’un ses concurrents, Marin de Tyr. Il va chercher à comprendre pourquoi et rechercher la preuve de son succès dans l’histoire.

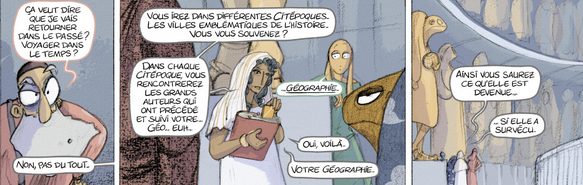

Il parcourt plusieurs sites, les « citépoques » qui correspondent aux aires culturelles de la cartographie : Rome, Alexandrie, Bagdad, Venise.

Comme astuce pour rendre plus cohérent le récit, il fallait un second personnage : Ota, une créature aux grandes oreilles tombantes qui rappelle les monstres qui sont représentés sur les cartes médiévales, les Panotéens, qui, selon une légende antique, sont des créatures à longues oreilles. Des créatures fabuleuses de l’Antiquité sont représentées sur les cartes médiévales.

Ce second personnage permet de jouer, dans la BD, sur les cartes imaginaires ; JL évoque le manga PlineEdité chez Casterman en 2015 de Miki TORI et Mari YAMAZAKI

Est-ce qu’il y a des éléments dont les sources sont contradictoires ?

Il est difficile de reconstituer le fil de l’histoire des savoirs. La BD n’est pas un cours illustré ; le cours, c’est le cahier documentaire de la fin. Il faut transposer le savoir en une fiction, à partir des sources, notamment la toponymie.

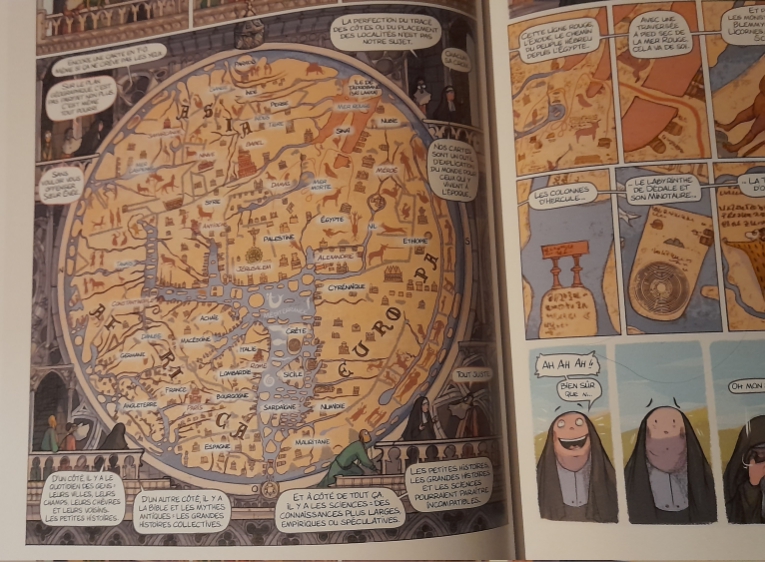

Dans l’histoire, les cartes sont mises en scène, comme sur le fronton des églises.

Dans cet exemple : La mappemonde d’Hereford, réalisée à la fin du 13e siècle (p.62), la carte est une copie de celle de la BNF, la restitution du contenu est faite, dite par les personnages.

Une astuce : le contour des bulles est en couleur qui correspond à un personnage, pour faciliter la compréhension des dialogues. Ptolémée en rose…

Au niveau des textes des bulles, une grande attention a été portée au registre de langue : Ptolémée est un grincheux qui injurie facilement, les injures ont une connotation cartographique : « Bandes d’azimutés » (p. 42), et concourent un texte plein d’humour.

La cohérence du ton, pour chaque personnage au fil de l’album, est importante. EV confirme et suggère de ne pas oublier de lire les notes de bas de page.

La collaboration avec EV a été importante car elle l’expérience de la vulgarisation scientifique. Son rôle est important dans les choix pour le cahier documentaire, des choix difficiles, puisque l’éditeur imposait 10 pages, illustrations comprises.

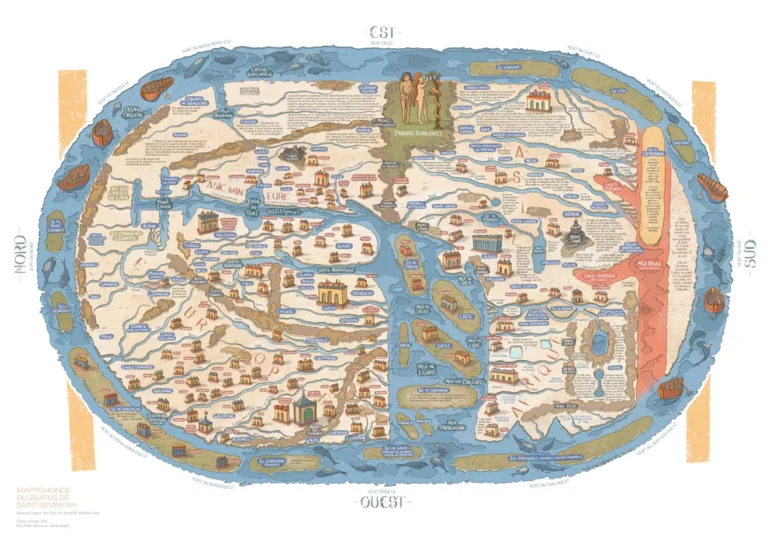

Pour mettre en valeur les collections de la BNF, il fallait choisir les stars » comme la Mappemonde du Beatus de Saint-Sever (XIe)

La richesse de la cartographie des XVIIe et XVIIIe siècles fait qu’elles ne sont pas montrées, mais évoquées lors du voyage en carriole.

Le temps de la réalisation

Pour la synthèse du sujet : environ 6 mois, le scénario : 3-4 mois, le séquencier : 4 mois, le story-board : 6 mois et le dessin : 1 an à raison de 60heures par semaine.

En réponse à une question, J L précise ses techniques de dessin : papier et crayon noir et colorisation numérique. Les textes des bulles sont écrits à la main.

Pour les étapes de fabrication, on pourra se reporter au site de Jean Leveugle : Les étapes de fabrication .

Le format imposé par l’éditeur a été une contrainte forte : 160 p. +10 p. pour le cahier documentaire. On aurait pu choisir plusieurs BD, le feuilleton de Ptolémée, c’est l’éditeur qui a préféré un « one shot ».

JL : j’ai un nouveau projet à propos du Beatus de Saint-Sever, mais aussi redessiner et traduire les manuscrits cartographiques du Moyen age en posters, ce qui n’existe pas. Les textes validés par des historiens mériteraient une publication.

Une autre piste : une BD sur la géographie, la cartographie médiévale occidentale avec EV : ce qu’on pense au Moyen âge, quelle représentation du monde.

Réponses aux questions :

La cartographie choisie est européocentrée même s’il y a quelques détours par la Chine.

Les cartes dites de Ptolémée ont en fait été dessinées plus tard, notamment au XIIIe siècle, à partir des coordonnées géographiques. Les portulans méditerranéens de la fin du XIIe siècle respectaient déjà les distances et les angles, avant même la redécouverte de Ptolémée.

Au Moyen âge, les mappemondes ne visent pas à représenter les distances, les angles et la vue du ciel, mais plutôt un « rêve » géographique, une représentation culturelle, raconter le monde. Dans l’Antiquité, la représentation du monde avec les coordonnées était sans doute plus proche du boulier que de la carte.

Une présentation passionnante qui invite à lire cette très bonne BD, très documentée et pleine d’humour.