La fin du « doux commerce »

Thierry Duchesne (TD) : Pendant 80 ans de paix entre les grandes puissances, la liberté de circulation a semblée acquise, garantie par le droit international de la mer, globalement accepté et un environnement géopolitique relativement stable. La mondialisation s’est imposée avec un commerce maritime toujours plus gigantesque et la délocalisation des industries en Asie de l’Est, devenue l’atelier du monde.

Ce temps-là n’est plus.

Nous avions oublié que pendant tout le XIXe siècle les navires marchands étaient armés, car attaqués sur toutes les mers du monde… Revient-on vers la conflictualité avec une forte réduction du traffic maritime et quelles devront être les nouveaux modes de protection à prendre pour garantir la circulation des marchandises ?

Car la liberté de la mer reste essentielle pour le commerce contemporain, où plus de 90% du commerce transite par la voie maritime.

Paradoxe saisissant. Dans un monde dépendant du transport maritime, les routes sont de moins en moins sures.

Cette table ronde des RSMED 2025 est animée par Thierry Duchesne, directeur du Département Maritime de l’institut FMES. Elle se compose de : l’amiral Laurent Bechler (…), Frédéric Denefle, juriste et expert du transport et des sinistres maritimes à la IUMI, la capitaine de vaisseau Aurélie Léouffre, enfin Sébastien Tarquis, chef du pôle régalien au Secrétariat Général de la Mer (SGMER), placé sous l’autorité du Premier ministre.

Elle se proposera d’examiner les réponses possibles à ces défis : réduction militaire des menaces ; déploiement des flottes militaires de protection dans les zones sensibles ; adaptation des routes maritimes ; renforcement de la sécurité des navires ?

Autant de pistes qui soulèvent des questions juridiques et économiques majeures.

La mondialisation maritime commence au XVIe siècle, mais la nature du transport maritime change après la 2nde Guerre Mondiale. Le transport maritime toujours moins cher a conduit à la mondialisation pacifique des échanges. Or on revient à la conflictualité que le monde avait toujours connu depuis la fin du XVe siècle.

Laurent Bechter (LB) : S’il y a commerce c’est grâce au commerce maritime. Depuis l’antiquité, la poussée d’Archimède et la fluidité de l’eau permettant de lourdes charges et des routes faciles à prendre, le commerce maritime demeure d’un rendement imbattable.

Autres données essentielles, le fait que le dollar soit devenu une monnaie universelle d’échanges a aussi permis de simplifier les paiements. Enfin la spécialisation des pays producteurs implique que les produits finis fassent le tour du monde. Ainsi, l’exemple du petit déjeuner, dont les ingrédients viennent d’une trentaine de pays ou la pile au lithium-ion qui a fait une fois le tour du monde une fois arrivée dans notre portable et en refera un autre en tant que déchet recyclable.

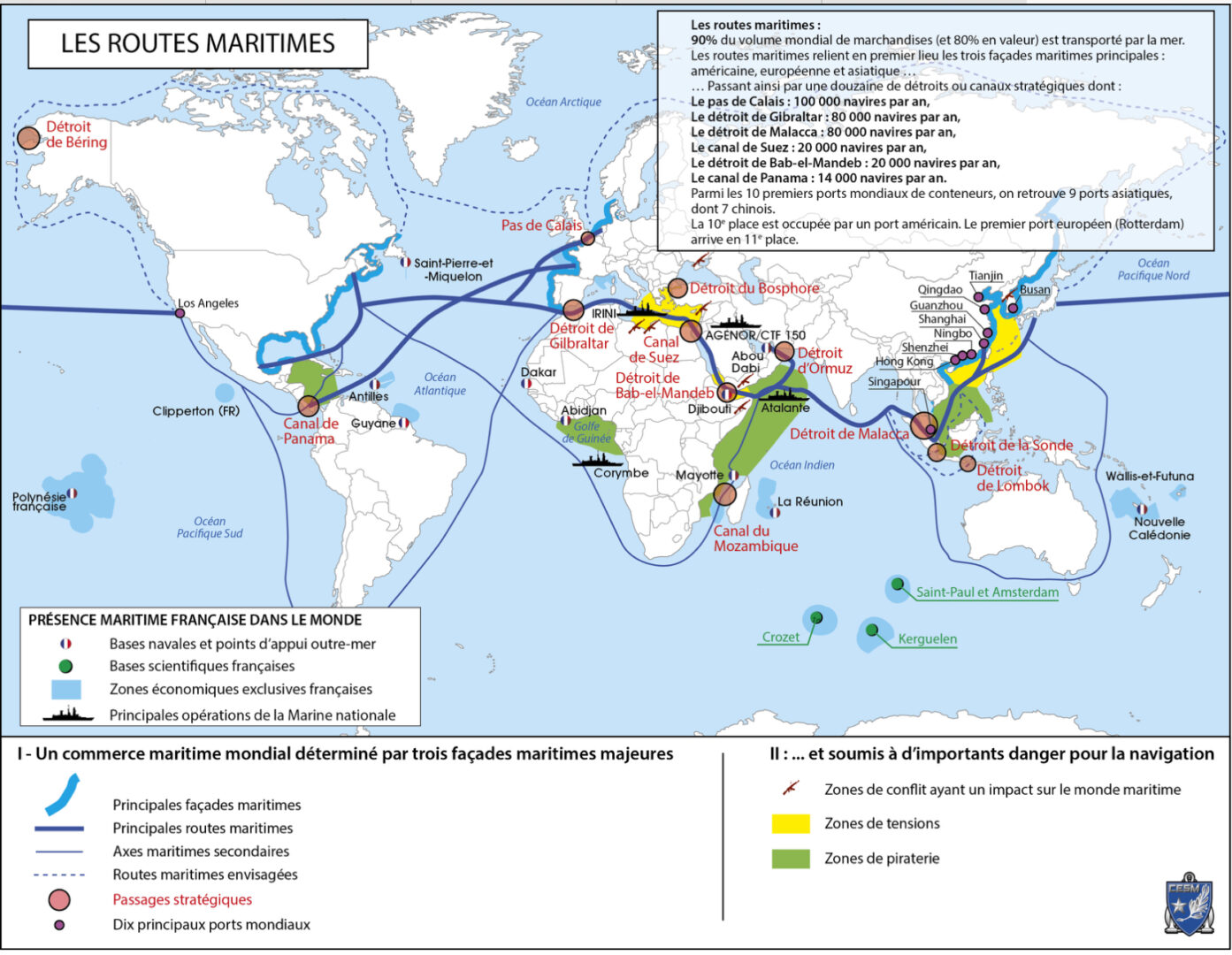

Carte des principales routes maritimes et marchandes

- Les principales routes marchandes relient l’Asie du Sud-Est, la côte orientale américaine, les côtes européennes avec deux passages, la mer Rouge et le golfe Arabo-Persique.

- D’autres routes moins fréquentées, mais qui ont leur importance : celle passant le cap de Bonne Espérance et celle du canal de Panama.

La mondialisation maritime face aux nouvelles menaces

3 zones de menaces

TD : Celle qui a toujours existé, avec une cargaison précieuse et donc convoitée par la piraterie dans essentiellement les mers étroites, les détroits, notamment au large de Malacca, les proximités des côtes, mer Rouge et Golfe de Guinée.

Le second type de menace est la guerre au commerce. Il s’agit de contraindre un État bénéficiaire des flux commerciaux par des attaques sur ses navires. C’est celle des conflits actuels en mer Noire et en mer Rouge.

La troisième, c’est celle des des tensions liées aux rivalités de puissance, en mer de Chine, en Méditerranée orientale, et demain dans la Baltique ?

Quelles type d’assurances pour les armateurs ?

Frédéric Denefle (FD) : en tant qu’assureur de risque de guerre, nous avons longtemps connu la tranquillité. Puis dans les années 90 a eu lieu l’attentat contre le SS Cole au Yémen. Nous avons eu de 2000 à 2013 la piraterie au large de la Somalie et jusqu’aux îles Andaman, de l’autre côté de l’Océan Indien.

Également les décisions d’embargo : en 2018, les États-Unis on lancé un embargo sur le pétrole vénézuélien. Conséquence : 30 à 40 tankers partis du Vénézuéla pour de multiples destinations, bloqués pendant 18 mois.

Plus récemment les attaques des Houtis en Mer Rouge, qui ont commencé en 2014 avec la guerre civile et l’entrée dans le conflit de l’Arabie Saoudite. Les tankers exportant le pétrole saoudien ont été pris pour cibles par des mines magnétiques et des esquifs avec explosifs à bord gouvernails bloqués. Or l’Arabie Saoudite ne voulait pas que l’on communique là-dessus. Le fait que les Houtis aient les moyens de s’approvisionner chez des pays « tiers » et d’utiliser ces nouvelles technologies doit nous rappeler que des minorités combattantes très bien structurées s’adaptent rapidement aux nouvelles possibilités technologiques d’attaque, car l’information circule, les gens sont formés techniquement et les prix sont modiques.

Quels sont les nouveaux modes de protection à l’œuvre ?

FD : la protection efficace contre les pirates somaliens à consisté à faire monter des gardes armés à bord des navires cibles. Ce qui ne marche pas contre des groupes comme les Houtis maniant drones et missiles. Il nous faut des moyens technologiques de défense avec des gardes plutôt de type ingénieur.

Aurélie Léouffre (AL) : depuis le 19 février 2024 nous sommes engagés dans l’Opération Aspides. L’opération a été lancée en urgence avec le mandat d’employer la force, car la situation s’est dégradée rapidement avec les conflits depuis l’entrée de la mer Rouge jusqu’au détroit d’Ormuz, nous obligeant à 3 modes d’action : la surveillance globale de cet espace maritime, l’accompagnement et la protection des navires demandeurs qui subissaient des attaques combinées et répétées.

Historiquement, la France agissait déjà dans le nord de l’océan Indien dans le cadre d’une opération maritime européenne avec l’opération Atalante, montée par lutter contre le traffic de drogue.

Depuis juin 2016, le MICA CENTER de Brest assure une surveillance directe à travers le monde et reçoit des informations en retour des navires.

Notre mission : Évaluer et contrôler une menace en constante évolution, composée de drones, de missiles balistiques, et de croisière. Les navires de commerce étaient visés. Le retour d’expérience était en boucle courte avec les bateaux avec des mises à jour système en direct par nos industriels. Ce qui nous a permis des entraînements actualisés en simulation en rade de Toulon (exercice WildFire).

Qu’en dit le gouvernement français ?

TD : Vous êtes en charge de la parole de l’État dans cette table ronde. Comment les services du Premier ministre prennent-ils en compte cette menace ?

Stéphane Turquis (ST) ; deux stratégies : l’une nationale et l’autre, européenne sur une centaine de pages : l’UE apporte une couche supplémentaire de formation et d’informations des marines au large.

L’UE a actualisé sa stratégie qui datait de 2023 avec six grands objectifs, sachant que le volet maritime est prépondérant pour les opérations militaires de l’UE. J’en citerai trois :

- Atalanta s’est ouvert à toutes les activités illicites, la criminalité et au terrorisme.

- Le second, c’est l’opération IRINI en Méditerranée sur l’embargo sur les armes à destination de la Libye, prolongée jusqu’en 2027.

- Le troisième, ce sont des exercices de sécurité en Méditerranée sur la pêche illégale non déclarée et non réglementée, et sur les infrastructures critiques.

Chez nous, la Marine est nationale. Et chez nos partenaires européens ?

En France on a une marine nationale avec une approche intégrée civile et militaire, sans difficulté opérationnelle et juridique. C’est le gros atout de la France. Les autres Etats suivent, conscients des nouvelles menaces.

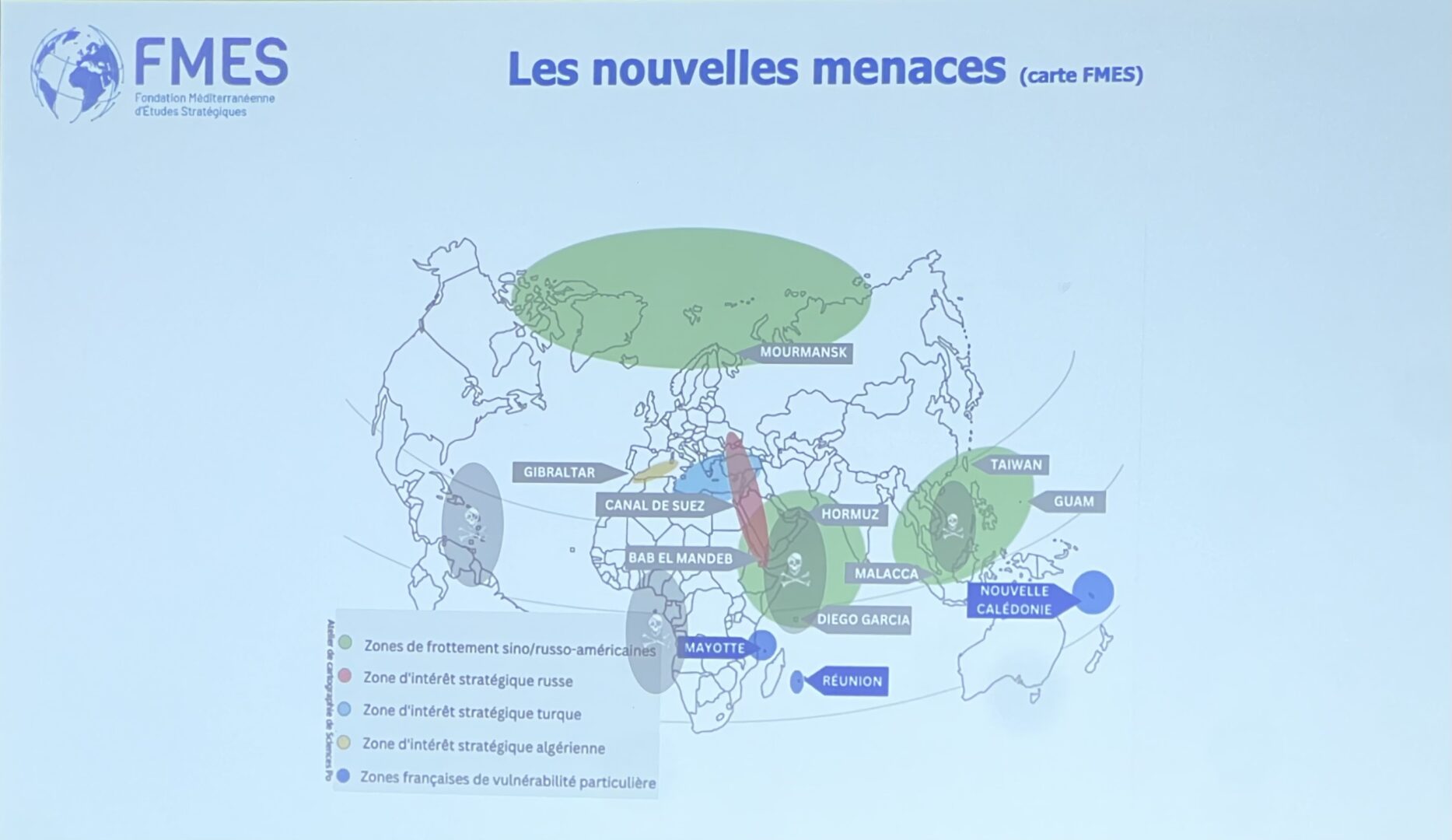

Quelles sont ces nouvelles menaces ?

LB : ont déjà été abordées les questions de piraterie et de narco-traffic. Juste un point à rajouter : le traffic officiel est aussi porteur de produits illicites, et ça ne fait que croître, rien qu’à voir l’augmentation des prises.

La France est confrontée à des contestations de ses espaces souverains en Nouvelle-Calédonie et dans le canal du Mozambique.

Il y a aussi les menaces de « territorialisation de la mer », soit la volonté de passer des zones comme des eaux territoriales sous souveraineté exclusive : ainsi la Chine en mer de Chine de l’Est avec une stratégie de poldérisation qui lui permet de ne pas remettre en cause la convention de Montego Bay, ou Chypre et les zones d’attributions pétrolières.

Autre menace, le changement climatique : Panama s’assèche, car il a besoin de pluies pour fonctionner et ces pluies se raréfient. C’est la question aussi de l’ouverture de la route du Nord-Est.

On se heurte aux ambitions révisionnistes des États, que ce soient des zones maritimes ou terrestres. Ainsi les Américains avec le Groenland ; les Russes avec l’Ukraine mais aussi dans le Nord avec les Svalbard ; la Chine qui considère le détroit de Taiwan comme ses eaux territoriales. Ces pays cherchent à déstabiliser ces zones à fort passage. Des cyber-risques avec l’attaque en 2017 sur l’armateur Maersk qui a coupé les connexions de livraison des navires avec le centre opérationnel. Résultat, plus de 300 millions de $ de pertes. D’où venait l’attaque ? Vraisemblablement d’un État..

Enfin, les menaces sur les câbles sous marins. Nous assurons la pose de câbles contre les risques en cas de guerre. Il faut savoir que ce sont des capteurs de son et donc d’information. Un sous-marin passant à distance pourrait donc se faire repérer. Il est facile de couper un câble sous-marin et sa réparation par les câbliers prend du temps et des moyens.

Y-a-t-il des risques que ne sont plus assurables aujourd’hui ?

FD : les assureurs essaient d’identifier les signaux en fonction des lieux, et les mettent en statistiques.

Nous ne pouvons plus assurer les attaques cyber. Lorsque le Galaxy Leader a été détourné par les Houthis en 2023, Aspides n’était pas encore opérationnel, nous avons refusé car le navire était vide. Car le bateau valait 80 millions de dollars et la prime de risque était de 150 000 $ par an.

https://youtu.be/iJk7gj-iaSQ

Conséquence : le traffic au large de la Réunion est devenu plus important qu’au large d’Ouessant. Il est inévitable que des routes maritimes puissent changer, au moins temporairement.

Quelles menaces technologiques vous inquiètent pour l’avenir ?

AL : on parle ici du M2MC, multi-milieux, multi-champs, soit la prise en compte de beaucoup de facteurs. Notamment les drones qui évoluent extrêmement vite. On suit beaucoup ce qui se passe en Ukraine. On améliore sans cesse nos systèmes. Il faut dire que tout le monde peut envoyer drones, esquifs avec mannequins, missiles…

Le volet cyber est, bien évidemment, scruté de près ; nous analysons des systèmes de brouillage et les mettons à jour régulièrement.

Il y a 15 ans, nous n’aurions pas pensé une telle évolution.

Et l’État, il s’adapte ?

ST : on révise actuellement la stratégie française qui date de 2019. Un axe nouveau : l’interface mer / terre et notamment la sécurité des espaces portuaires avec le narco-traffic.

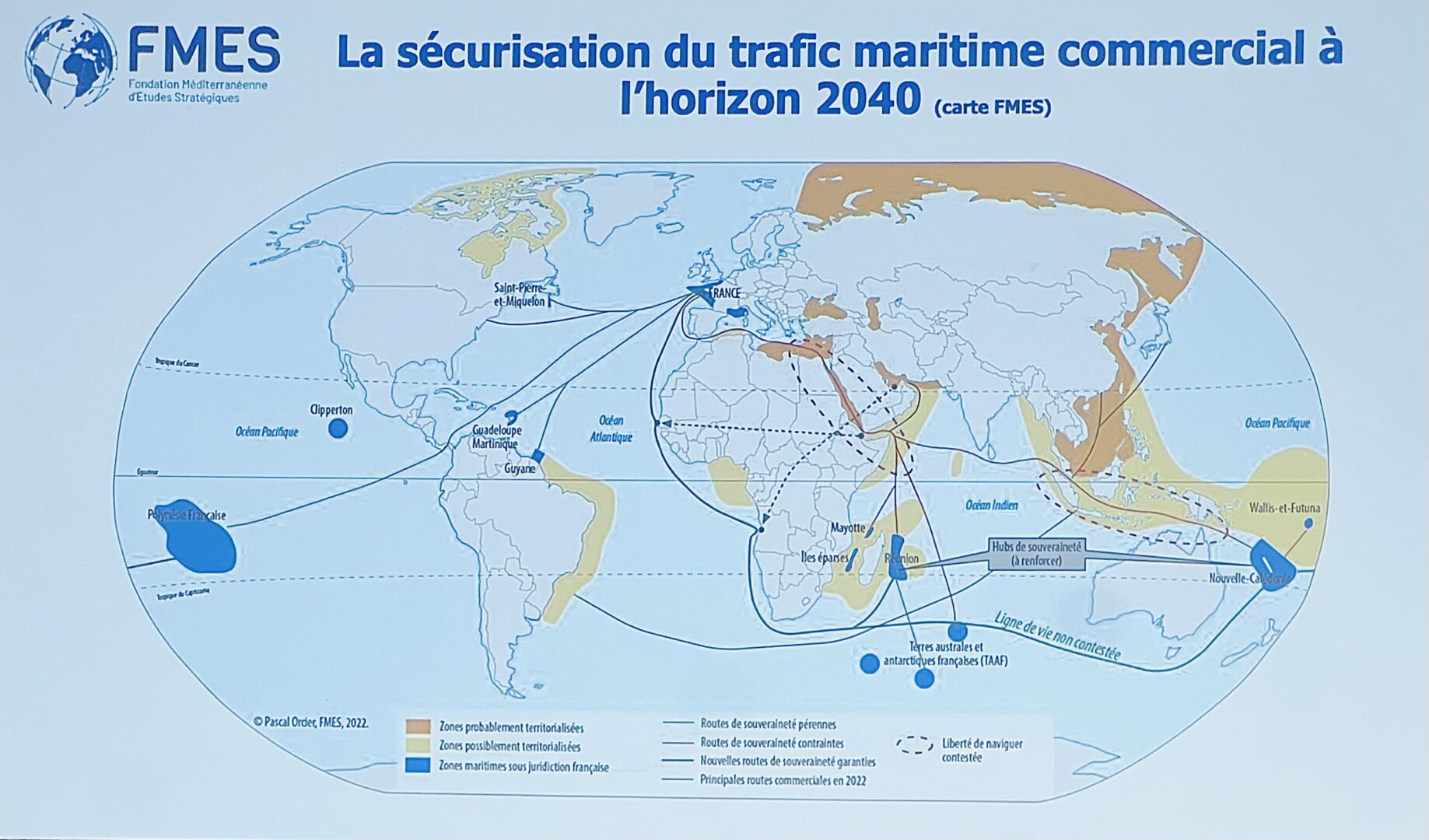

Carte de la FMES (2022) imaginant le monde maritime en 2040

TD : Les zones orange foncé sont vues comme des zones perdues ; celles en jaune, si elles deviennent territoriales, il faudra bien pouvoir y passer.

Les grandes routes maritimes du large (Blue Waters) vont être de plus en plus empruntées pour éviter les zones littorales (Broadwaters), la Réunion et la Nouvelle-Calédonie devenant dans cette configuration des zones-clé.

Les limites de la prospective

LB : une vision hardie de dire que la mer Rouge est perdue ! Les routes des caps de Bonne Espérance et de Tasmanie sont déjà utilisés pour des transports très sensibles. Nous aurons alors des point d’appui essentiels à contrôler à la Réunion pour l’Océan Indien et en Nouvelle-Calédonie On se rappellera que lors de la guerre du Pacifique l’armée américaine s’était appuyée sur la Nouvelle-Calédonie pour reconquérir sur les Japonais les îles du Pacifique… pour le Pacifique.

Cette carte part du principe que les lieux de production sont les mêmes. On peut penser à des relocations plus courtes et un léger rééquilibrage avec la mer et la terre.

Ce que cela changerait pour les assureurs ?

FD : même si les bateaux de commerce s’arment militairement, ça a marché en Somalie avec des commandos de la Marine nationale parce que l’État somalien ne pouvait s’y opposer, mais ce n’est pas possible dans le golfe de Guinée, les États étant jaloux de leur souveraineté, alors que la piraterie y sévit depuis 30 ans.

S’il s’agit de se préserver contre les drones, il faudra envisager d’embarquer des équipements techniques avec des équipages compétents. Il y aura peu de volontaires. C’est déjà le cas pour les Philippins et les Thaïlandais en mer Rouge, interdits de navigation dans ces zones par leurs gouvernements.

Faut-il réserver à l’État les prérogatives de sécurité maritime dans ces zones à risque ?

ST : c’est un sujet très politique, les navires armés ne devant pas utiliser de mercenaires armés. La réponse qui était bonne pour la piraterie, mais ne l’est plus pour les menaces actuelles, le glaive ayant une puissance déséquilibrée par rapport au bouclier…

Questions du public

Q1 : quid de la coopération européenne alors que les modèles de marine sont différents ?

LB : on coopère énormément avec les Britanniques, bien avec les Italiens et les Grecs. On essaie d’augmenter notre coopération avec les marines nordiques.

Ce qui est différent ce sont les modèles gouvernementaux plus que les matériels. En haute mer la plupart de nos partenaires n’ont qu’une marine de guerre, très peu d’États ont une marine de garde-côtes capable d’intervenir loin au large. Le plus important est l’interopérabilité de nos marines. Le cadre otanien est l’idéal pour ça.

ST : la France est à la 1ère place pour la lutte contre les narco-traficants en haute mer et réussit des prises en conséquence. Notre intérêt est d’inciter nos partenaires à faire de même, plutôt que de se cantonner au contrôle des côtes.

Q2 : quel rôle de l’OTAN ?

AL : l’OTAN est dans l’appréciation de la tactique générale et dans l’interaction avec les différents États. Mais ce n’est pas directement son domaine.

LB : l’OTAN n’a pas de rôle propre. Elle a le rôle que lui confèrent les États-membres réunis. En revanche l’UE le fait.

Q3 : que pensez-vous du cas du navire russe « fantôme » ?

FD : il s’agit d’une procédure pénale. Le commandant a été mis en examen pour défaut d’obtempérer. Le bateau est reparti. En même temps, la réaction de Poutine a été d’accuser la France d’acte de piraterie.

ST : un sujet connexe aux cas des sanctions contre la Russie. La justice suit son cours.

TD : notons que ce type de bateau, qui change de nationalité en permanence, est tout indiqué pour envoyer des drones depuis la haute mer sur le territoire d’un Etat visé. Autant s’y préparer…

FD : la flotte russe constitue désormais une flotte de shipping parallèle, hors des circuits logistiques d’assurance et de maintenance. Ce qu’elle craint le plus, c’est une mise sous séquestre de ses navires.

TD : les préfets maritimes ont beaucoup de moyens pour immobiliser les navires pour défaillance technique. Mais les représailles seront inévitables.

Q4 : quel rôle pour la douane ?

ST : la douane est un acteur du côtier mais aussi du hauturier. C’est un acteur majeur aux Antilles où le narco-traffic est très présent.

Q5 : quelle base navale est la plus à même de lutter contre la piraterie ?

LB : Djibouti, c’est une toute petite base navale en partie tributaire du port de Djibouti. Elle est certes plus près de la zone de piraterie que celle de la Réunion. En revanche, celle-ci a de vraies capacités, et est située sur un territoire français. C’est le point d’appui majeur pour la flotte française.

TD : la Réunion est une zone de première importance, mais actuellement sous-dotée en moyens de sécurité.

Q6 : des mines dans la mer Rouge ?

AL : on n’en a pas vu. C’est l’arme du pauvre comme les esquifs au gouvernail bloqué et chargés d’explosifs.

TD : on a vu en 1987 comment un bateau larguant des mines avait complètement fermé le passage en mer Rouge. D’où l’importance des navires chasseurs de mines sécurisent les passages maritimes.

LB : la lutte contre les mines par les drones nous offre des possibilités d’action démultipliées.

Q7 : quid de la zone de passage en Arctique ?

LB : la zone très peu utilisée actuellement pour les raisons que l’on sait. Dans 20 ans ce sera la question de la territorialisation maritime avec les Russes. Dans 40 ans il est possible que l’Arctique fonde ; la question de la territorialisation sera encore plus d’actualité.