Table ronde, carte blanche proposée par le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS)

Gérard Hurpin, maître de conférences honoraire de l’Université de Picardie Jules-Verne, présente le CTHS

note : Institution de recherche créée par François Guizot, ministre de l’Instruction publique et rattaché aujourd’hui à l’École nationale des chartes, qui a collecté et édité les mémoires des intendants, un projet de longue haleine qui se termine. Le premier tome, les mémoires de la généralité de Paris a été édité par A. M. De BOISLISLE en 1874. Aujourd’hui, il y a environ 30 mémoires publiés, travail de 50 chercheurs.

La méthode repose sur la collecte et la comparaison des différentes versions qui existent.

Ce sont les mémoires pour l’instruction du Duc de Bourgogne en 1698 qui feront l’objet de cette table ronde. On peut les comparer aux mémoires demandés par Colbert en 1675. Ceux de 1698 sont plus intéressants que ceux de 1690.

À la fin du XVIIe siècle, les rapports des intendants font état d’un royaume épuisé par la guerre de la Ligue d’Augsbourg et ruiné par le départ des protestants après la révocation de l’Édit de Nantes.

Dans les années 1693-1694, on note une crise démographique, avec un recul de la population d’environ 10 %.

La France, à cette époque, est divisée en régions, intendances… Des limites intérieures très complexes, des régions périphériques mal contrôlées.

Rappel : l’intendant à des pouvoir de police, de justice et des pouvoirs économiques.

Que sont ces Mémoires ?

Olivier Poncet, professeur à l’École nationale des chartes, décrit la fabrication, l’architecture et la transmission à travers le temps de ses rapports des intendants. La démarche de collecte d’informations, pour mieux connaître et donc contrôler les provinces et répartir l’impôt, n’est pas neuve. Elle a été théorisée par Jean Bodin qui plaideDans Les Six Livres de la République, livre publié en 1576 pour une monarchie absolue donc une connaissance très précise du royaume : « Il n’est de richesse que d’hommes ». Ces mémoires des intendants ont été pensés pour être des secrets d’État, une forme de monarchie statisticienne qui est une tendance de l’époque moderne. On peut penser aux relations des Ambassadeurs vénitiens sur les affaires de la France, dès le XVIe siècle ou à la science camérale enseignée en Allemagne.

En France, la première enquête date de 1630, en Auvergne, puis en 1663 Colbert demande une enquête sur la province des trois évêchés. Vauban va, lui aussi, jouer un rôle ; il a besoin de chiffre, par exemple de population, pour concevoir une politique de siège (étude sur les villes du Nord comme Douai).

Connaître le royaume, c’est dénombrer. En 1696, un questionnaire est envoyé aux intendants, pour former le futur souverain, la commande est d’être « naturel », franc.

Un seul questionnaire par généralité, mais plusieurs réponses des collaborateurs de l’intendant (subdélégués, officiers royaux, ecclésiastiques, gardes des archives…). La valeur informationnelle des Mémoires varie, de médiocre pour Caen à bonne pour Limoges. L’enquête s’appuie une documentation administrative et des cartes. Le délai de réponse a été très court, avant fin 1697.

Que contiennent les Mémoires ?

En introduction, souvent des considérations historiques, un siècle d’érudition provinciale qui définit des « petites patries ».

La situation géographique comprend les limites, l’hydrographie, les ressources : mines ; forêts, qualité des sols.

La structure d’encadrement décrit l’état ecclésiastique, les autorités militaires.

Enfin, la finance tient une grande place : elle définit la ressource fiscale, les propriétés domaniales, les activités économiques (foires, artisanat, commerce). Dans l’héritage de Colbert, il s’agit de noter ce qui rentre et ce qui sort de la province.

Pour la forme, les textes, discours sont complétés de tableaux statistiques.

Certains ont été revus au début du XVIIIe siècle. En Béarn, on a trois versions : 1698, 1702, 1703. Ils ont été utilisés durant tout le XVIIIe siècle par les nouveaux administrateurs. En 1764 ; le lieutenant général des finances fait une demande, peu suivie d’effet, de remise à jour.

Cet usage a donné lieu à des copies, pas toujours conformes. Au XVIIIe siècle, le tableau est de plus en plus décalé par rapport à la réalité. Quelques-uns ont été publiés à partir de 1727, et quelquefois au XIXe siècle, avec une première édition scientifique à la fin du XIXe siècle. Ils ont nourri l’imaginaire des élites locales et contribué à la montée du provincialisme.

Textes et appréhension cartographique de l’espace

Cécile SOUCHON, archiviste paléographe aborde ce sujet ;

Le premier usage de la carte est la fiscalité, l’assiette de l’impôt (taille et gabelle), d’où les demandes répétées de Colbert.

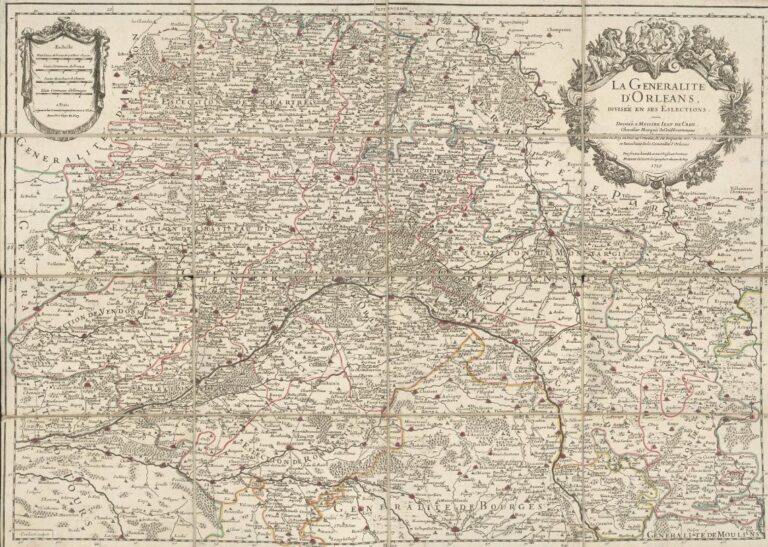

L’intérêt des cartes est le fait de représenter un espace sur une feuille, transportable. On peut les graver, donc en attribuer des copies à divers personnages. On tente, à cette époque, de représenter la réalité, une cartographie « scientifique ». Le relief n’est jamais figuré, même au XVIIIe siècle avec la carte de Cassini. Les chemins ne sont pas indiqués ; par contre la représentation du réseau hydrographique est soignée. La voie d’eau est importante à l’époque. La toponymie est extrêmement fournie, par exemple cette carte de la généralité d’Orléans d’Hubert Jaillot (https://selene.bordeaux.fr/ark:/27705/330636101_LAB_3525_13).

Quel apport pour les historiens ?

Anne BONZON, professeure d’histoire moderne à l’Université Paris 8, répond à la question. Les Mémoires foisonnent de renseignements, par exemple sur les effectifs des moines de telle abbaye. Il donnent des listes de seigneuries…

Comment s’opère l’articulation entre les Mémoires et les cartes de l’époque ?

Malgré les faibles renseignements sur le relief et le climat, on peut repérer les régions naturelles, les « pays ». Les Mémoires donnent des indications sur les productions agricoles, artisanales, parfois aussi sur l’alimentation des populations (mangeurs de châtaignes).

Les chiffres sont-ils fiables, par exemple en matière de population ?

On a l’impression d’ un déclin démographique. Les chiffres sont donnés en feux et non en personnes. La taille des feux est mal connue, contrairement à l’Italie. Il est indispensable de croiser les chiffres avec d’autres sources.

Les données factuelles sur l’encadrement religieux restent opaques. Si on a le nombre de moines, on n’a pas les revenus du clergé alors que la source existait, par exemple à Limoges. Les Mémoires opèrent un filtrage, il y a des manques pour le contrôle des protestants dans le diocèse de Blois, Chartres est trop loin.

Le contexte des Mémoires est celui de la fin du règne de Louis XIV. Anne Bonzon revient sur l’idée du secret malgré leur circulation au XVIIIe siècle. Il semble y avoir des sujets sensibles, peut-être évités : la guerre, le départ des Huguenots, les effets de la crise de 1693 (guerre + surpression fiscale), même si les intendants les connaissent et savent y faire face.

Il y a aussi des indications sur l’esprit des peuples : sage, laborieux, esprit marchand, application… gros (les Flamands) ; des stéréotypes sur les administrés.

L’intendant ne travaille pas seul sur les sources, c’est un travail d’équipe, mais la sélection des informations à faire remonter est faite par l’intendant. Il y a une grande diversité de contenus.

Les Mémoires des intendants présente un tableau de la France en 1700 ou un patchwork sur le royaume. Quel fut leur usage réel reste un mystère.