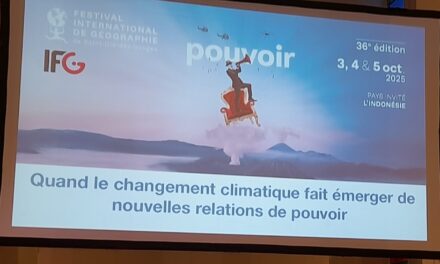

L’échange, animé par le géographe Florian Opillard, réunit :

- Justine Brabant, journaliste à Médiapart ayant enquêté sur les viols perpétués par l’armée française en Centrafrique

- Maxime Launay, historien et chercheur sur Mayotte, auteur d’une thèse sur l’armée et la gauche en France, de mai 68 à nos jours

- Alexandre Lauret, chercheur spécialiste de l’Afrique de l’Est qui a travaillé sur l’épopée des passeurs lors de l’âge d’or du trafic de migrants à Djibouti

Les intervenants questionnent l’existence d’un pouvoir militaire français à partir de trois territoires « en marge » : la Centrafrique, Djibouti et Mayotte.

La discussion commence par une idée répandue : celle d’un pouvoir militaire souvent fantasmé pour sa capacité à régler les problèmes sociaux et politiques, surtout face à des institutions démocratiques jugées parfois inefficaces ou trop laxistes. Si l’armée est placée sous l’autorité du pouvoir civil, les intervenants soulignent qu’elle exerce une influence bien réelle, notamment dans les rouages administratifs et les prises de décision.

Ils mettent ainsi en évidence la coexistence entre le pouvoir visible (officiel) et le pouvoir informel (moins apparent mais tout aussi actif), en insistant sur l’importance de s’intéresser à la manière dont l’armée agit concrètement, à l’échelle locale. Pour cela, ils utilisent la notion de « marge » — à la fois géographique et politique — pour désigner les territoires étudiés. Ces zones, souvent éloignées de Paris et touchées par la précarité, sont moins sous l’œil des autorités centrales. Parce que le principe de subsidiarité s’applique — l’échelon le plus près du terrain est le plus à même de prendre la décision — les soldats bénéficient d’une plus grande liberté d’action. Cela permet à l’armée de s’adapter aux réalités locales et de jouer un rôle spécifique dans ces contextes particuliers.

Comment enquêter sur l’armée ?

À Djibouti, longtemps ville de garnison française, carrefour migratoire et lieu de prostitution, Alexandre Lauret a mené de nombreux entretiens auprès de femmes éthiopiennes travaillant dans des maisons closes, des militaires (et anciens militaires) ayant séjourné à Djibouti et auprès de passeurs de migrants.

En Centrafrique, Justine Brabant s’appuie sur des témoignages et des documents judiciaires concernant les possibles agressions sexuelles et l’influence militaire (importance des enfants des rues, prostituées et autorités locales dans les témoignages).

À Mayotte, Maxime Launay a pu réaliser une enquête orale, alors que les archives militaires sont plus difficiles d’accès puisqu’elles ne sont ouvertes que 50 ans après. Il souligne que dès que l’on a quelques contacts dans l’armée, les sources deviennent plus accessibles que lorsqu’on est débute la recherche ou que l’on est journaliste.

Comment l’armée s’implante localement dans ces marges ?

Centrafrique : Enquête et terrain

Justine Brabant relate son enquête pour le journal Médiapart en Centrafrique. Elle décrit la guerre civile de 2012, le retrait des troupes françaises et la difficulté d’investiguer sur les violences sexuelles liées à l’opération Sangaris (2013-2016). Les militaires déployés dans le cadre de cette opération ne comprenaient souvent pas les ressorts de ce conflit. Les militaires français avaient une influence sur la société locale, tout en restant impuissants face aux massacres et souvent déconnectés des enjeux internes. Les relations entre l’armée et la population étaient en principe interdites, liés aux contexte de guerre, mais dans les faits cela n’a pas été le cas. La procédure judiciaire consultée par Justine Brabant rapporte 41 signalements de viols ou d’abus sexuels par des soldats de l’armée française.

Lors de l’opération Sangaris, l’armée s’installe près de l’aéroport de Bangui pour le protéger et permettre que le pays ne soit pas coupé de l’extérieur. Entre 1 600 et 2 000 soldats côtoient 100 000 civils cherchant refuge auprès d’eux. Cette proximité provoque des connexions, des échanges et des tensions : sollicitations d’enfants par les gardes, intrusions, petits délits. Par ailleurs, la prostitution de mineures révèle aussi des rapports de domination complexes (prostitution de survie ?). Justine Brabant insiste sur la nécessité d’avoir en tête à la fois les rapports de pouvoir et de domination économique en jeu entre ces militaires et les Centrafricain·es qu’ils cotoyaient, mais aussi le fait que ces derniers ne sont pas dupes, sont souvent critiques de ces militaires et de leur présence, et ont leurs propres marges de manœuvre dans les interactions qu’ils nouent avec eux.

Djibouti : Base, société et mutation

Alexandre Lauret décrit la situation à Djibouti, où la base française reste la plus importante d’Afrique, avec environ 1 500 militaires. Depuis l’indépendance de 1977, où ils étaient 4000, les effectifs militaires n’ont cessé de diminuer, tandis que la société locale a évolué sous l’influence d’autres puissances étrangères, notamment l’Arabie saoudite – ce qui a favorisé la montée de l’islamisation. Depuis, l’interdiction de la prostitution et la réduction de la consommation d’alcool a effacé l’image nocturne de la ville longtemps associée à la base. Les liens demeurent pourtant plus détendus et moins institutionnels entre les militaires de Djibouti qu’à Paris. Les séjours longs favorisent la proximité et suscitent une nostalgie du terrain chez les anciens soldats.

Dans la ville, les militaires fréquentent le quartier rouge – l’ancien centre-ville colonial – aux côtés de prostituées et de barmans. Toute une économie, formelle et informelle, se développe autour de leurs besoins : la location de logements pour les familles, l’essor du secteur touristique, les besoins de tous les jours, etc. Les autorités françaises et djiboutiennes ont abandonné les actions civilo-militaires jugées inadaptées au développement local. Djibouti illustre une double « marge » : celle de la nuit et celle de l’armée. La population cherche désormais à projeter une image moderne, proche de celle de Dubaï.

L’Outre-Mer : Souveraineté et missions

Maxime Launay met en lumière la place centrale de l’armée dans les territoires ultra-marins, et notamment à Mayotte. Pour autant, il souligne combien ces espaces, qui sont d’anciennes colonies, ont pendant longtemps été le lieu de pratiques disciplinaires (bagnes en Guyane, Nouvelle Calédonie) et que celles-ci ont pu connaître une certaine continuité à travers le bagne du Fort d’Aiton, dans la vallée de la Maurienne, fermé en 1972 seulement. À Mayotte, elle sert à l’affirmation de la souveraineté française dans le canal du Mozambique. Sur le plan local, comme partout dans la France d’Outre-Mer, le Service militaire adapté (SMA) soutient l’économie locale en favorisant l’insertion des jeunes ultramarins.

Le territoire joue un rôle stratégique. La DGSE y maintient d’ailleurs une base d’écoute et, de façon plus générale, les moyens de la défense dans les DROM-COM sont en augmentation.

Enjeux institutionnels

Maxime Launay rappelle que l’armée a une spécificité fonctionnelle par rapport aux autres institutions du monde social : elle dispose du monopole de la violence légitime, délégué par les autorités civiles. Elle est à ce titre un instrument central de l’État, malgré sa moindre visibilité depuis la fin des guerres de décolonisation, puis la fin du service national en 1997. Aujourd’hui, les dépenses de défense représentent 95 milliards d’euros/an (chiffre 2025), soit 11 % du budget de l’État.

Alexandre Lauret distingue aussi deux cultures : celle de l’armée de terre, plus tournée vers l’Afrique, et les autres armes – la marine nationale et l’armée de l’air. Lauret conclut que les militaires français savent s’adapter et improviser avec des moyens limités. Il les juge par exemple plus flexibles que les militaires américains ou chinois présents de plus en plus à Djibouti, qu’il considère moins aptes à intégrer les sociétés locales et à les faire coexister.

Face au cyclone Chido à Mayotte, c’est un général qui a été mis à la tête des opérations, symbole de la confiance en l’efficacité des militaires. L’institution militaire s’impose parfois de fait en cas d’urgence climatique car les militaires sont les seuls à disposer des moyens nécessaires pour organiser immédiatement les secours (ex : cyclone Irma).

Enfin, le système d’agreement permet à l’armée française de n’être jugée que par la justice française. Ce qui n’engage parfois par les populations locales victimes d’exactions à porter plainte. C’est la gendarmerie prévôtale qui va dans l’armée en cas d’accusation pour enquêter et les points de vue des enfants peuvent être dénigrés, les témoins être interrogés trop longtemps après les faits pour raison de confort des enquêteurs/gendarmes sur place. Cette justice militaire est donc faillible.