Le plan national de formation nous propose de réfléchir à la relation entre pouvoir et puissance dans l’optique de l’agrégation de géographie et de la spécialité HGGSP du lycée.

Les participants à cette table ronde sont :

Fabrice Argounès, Camille Escudé, géographes, Amaël Cattaruzza, géographe et directeur scientifique du FIG 2025,

La modération est assurée par Catherine Biaggi et Kevin Sutton, de l’IGESR.

Catherine Biaggi (CB) : le plan national de formation accueille de nouveaux géographes, Camille Escudé et Fabrice Argounès, autour des concepts de puissance et du faire, et ce, dans le contexte da la recomposition du monde en cours.

Kévin Sutton (KS) : propose comme base bibliographique le « Grand atlas 2026 » des éditions Autrement, sous la direction de Franck Tétart ; l’ « Atlas de la mondialisation » de Laurent Carroué, également aux édition Autrement ; « Les pôles en 100 questions » de Camille Escudé aux éditions Tallandier ; « Introduction à la géopolitique » d’Amaël Cattaruzza et Kevin Limonier, aux éditions Dunod ; « Mesurer, partager, dominer le monde » de Fabrice Argounès, aux éditions du CNRS.

Catherine Biaggi (CB) : commençons par une question : les lieux de pouvoir, comment les représenter ?

Amaël Cattaruzza (AC) : d’abord une définition de la puissance. C’est la capacité d’influence entre États, selon la vieille realpolitik. Ce que Lacoste apporte ne se limite pas à l’État ; le retour de la force militaire revient certes dans la cartographie territoriale, mais face à la logique actuelle de réseaux : dans le cyber on a des acteurs industriels et technologiques, du matériau critique, ce qui rend les États dépendants.

Cartographier, c’est représenter les différents domaines, par exemples les acteurs technologiques ou les matériaux critiques.

Fabrice Argounès (FA) : la 1ère chose est la projection, soit la façon de représenter le globe. Les enjeux actuels nous imposent de revoir les aplats des alliances qui n’en sont plus vraiment. Donc un dégradé. Même chose pour le « Sud global ».

La série « Les cartes maîtresses du monde » de l’émission « Culture Monde » en partenariat avec le FIG propose 4 épisodes.

Le 1er : « Méridiens, planisphères : la fabrique du centre du monde »

- Fabrice Argounès, géographe et géohistorien rattaché à l’INSPE et à l’université de Rouen

- Irène Hirt, professeure de géographie à l’université de Genève

La carte des puissances doit intégrer les projections de puissance : capacité de faire (Israël peut bombarder l’Iran), faire faire (envisager de signer la paix en Ukraine), empêcher de faire (l’usage systématique de droits de véto des EU pour protéger Israël), refuser de faire (la Chine rejette les règles de gouvernance mondiale établie par l’Occident).

La géographie nous permet de penser à plusieurs échelles. Ainsi pour la capacité de projection d’Israël dans la région, ou le rapport du faible au fort qui change avec l’usage simple des drones. Ou encore entre le retour des États et les poids des réseaux comme Starlink.

Camille Escudé (CE) : la puissance est le capital qu’on a, comment la représenter dans des cartes ?

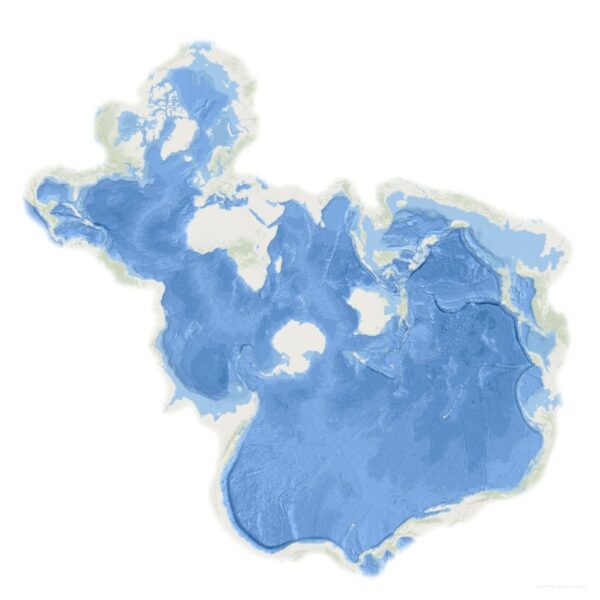

Pour l’Arctique, il y a cette projection du monde dite « vu par un poisson ». Car la cartographie traditionnelle met souvent en avant les continents, réduisant les océans à des espaces vides entre les terres. Avec la projection de l’océanographe et géophysicien sud-africain Spilhaus centrée sur les océans, on réorganise le monde sur l’eau, l’unité des océans et leur importance pour la vie sur Terre.

Il s’agit de ne pas réduire la puissance à des États, en oubliant les groupes d’acteurs, les réseaux d’infrastructure, comme les routes de la soie ferroviaires…

Il y a eu une vieille doc photo sur la puissance des États. Il en faudrait une autre, réactualisée.

CB : quid de l’UE dont personne n’a encore parlé ?

AC : l’histoire même de l’UE est celle d’une non-puissance classique, inscrite comme telle dès son origine. Mais son caractère unique, c’est son pouvoir normatif qui reste, quoi qu’on en dise, un vrai élément de puissance. Le RGPD Le règlement général sur la protection des données a pour fonction de protéger les données des citoyens de l’UE navigant sur le web. Il s’applique aux sites et aux entreprises les utilisant, y compris celles non installées dans l’UE mais pouvant utiliser les données des internautes européens., établi fin 2010, s’impose à tout citoyen européen et à tout acteur traitant les données européennes. Le DMA Le Digital Markets Act ou règlement sur les marchés numériques vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d’internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. et le DSA Le Digital Social Act ou le règlement sur les services numériques permettent de contrôler et de limiter les activités des plateformes et notamment des réseaux sociaux.

FA : autre enjeu pour l’UE, la difficulté de lecture de sa politique étrangère, ses États-membres ayant longtemps eu des intérêts nationaux spécifiques, y compris récemment. L’affaiblissement de l’Allemagne l’oblige de façon assez tragique à se détourner de ce sur quoi elle s’est reconstruite après le nazisme (exportations, pacifisme, apaisement avec l’URSS puis la Russie de Poutine), et regarder à nouveau l’Europe comme un objet intéressant.

Mais à côté, il ne faut pas négliger que l’Europe a ses cartes, sans compter son potentiel militaire.

AC : les questions récurrentes d’autonomie stratégique de l’UE rompent avec les notions de puissance interdépendante par le commerce.

CE : l’articulation pour l’UE entre puissance et pouvoir en Arctique, c’est être un contre-pouvoir : pour le Groenland, face à Trump et aux moyens chinois, car 60% des Groenlandais veulent revenir dans l’UE En 1982, les habitants décident de demander leur retrait de la CEE, à laquelle le Danemark avait adhéré en 1973. À cette fin, ils organisent un référendum et le retrait est approuvé à 53 %. Il intervient le . Source : Wikipédia

Kevin Sutton (KS) : comment les géographes investissent-ils ces thèmes ?

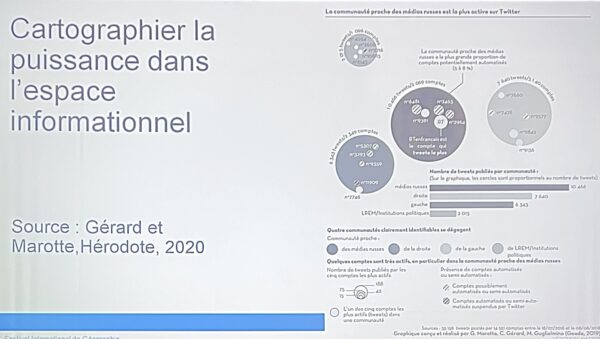

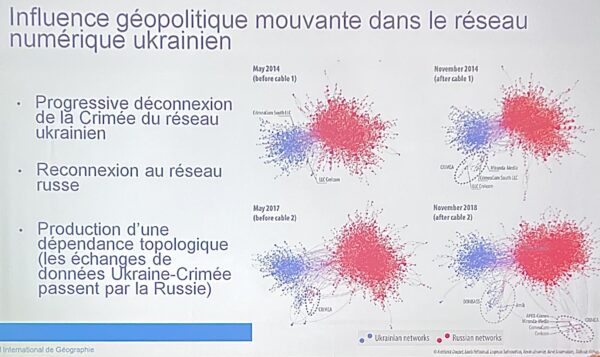

AC : nous avons un centre de recherche à l’IFG de cartographie du numérique.

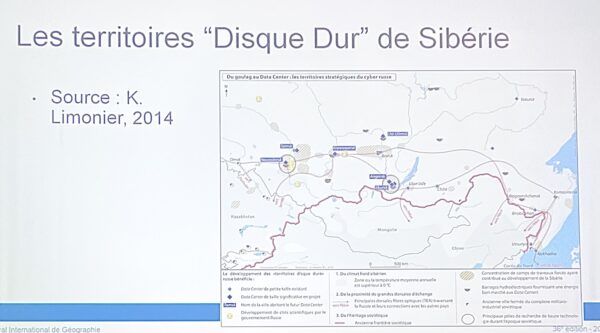

(Dia 2) : le concept de cyber power selon Joseph Nye nous apparait comme trop théorique. La géographie reprend ses droits avec les data-centers , les câbles, les lieux de compétences scientifiques et technologiques.

FA : le rapport du pouvoir à la puissance est socialement vif. L’anglais power donne en français à la fois pouvoir et puissance. Or les géographes vont insister sur la puissance et la façon territoriale dont elle s’exerce. Et la géographie a un double avantage : elle est au cœur des sciences sociales, et est la seule avec l’histoire à être enseignée du primaire jusqu’au bac.

Il faut donc bien identifier les questions spécifiques à la géo : la localisation les acteurs, les échelles, les représentations, la mise en réseau, les interactions.

CB : le géographe foucaldien pense toute relation comme un rapport de pouvoir.

CE : le terrain en géo est primordial. En sciences politiques, on s’intéresse plus aux acteurs. J’observe qu’au Conseil de l’Arctique Organisation rassemblant les peuples autochtones et les États-membres géographiquement de la région Arctique., les drapeaux des peuples autochtones sont cachés par ceux des pays-membres.

KS : vous insistez sur l’importance de la formalisation graphique. Comment les produire ? Quelles sont les données utilisées ?

AC : la géographie collabore avec des informaticiens, car la manipulation des bases de données n’est pas aisée. Le géographe peut ensuite produire cartographie et infographies illustrant l’importance des réseaux.

« Culture Monde » et le FIG : « Au carrefour de la géographie, de l’intelligence artificielle et des sciences humaines, le Geoint (pour Geospatial Intelligence) constitue une nouvelle façon de cartographier pour le militaire et le civil. »

- Philippe Boulanger, professeur des universités en géographie à Sorbonne Université

- Jeff Reux, consultant avant-vente chez Esri France, chargé d’enseignement à Sorbonne Université, ainsi qu’à l’Institut Catholique de Paris

FA : la puissance a un statut quantifié sur le plan international. Le n°1 (puissance militaire, économique, etc.) est forcément dominant. Les listes ont un sens. Également ces puissances ne sont pas neutres quant aux termes, forgés par les universités anglo-saxonnes. Ces données sont elles pour autant ringardes ? Il y a des basculements très rapides mais l’adaptation méthodologique est en retard, ce qui en soit n’est pas catastrophique. Les géographes s’adaptent, on n’est pas des médias pressés !

Ainsi, le soft power n’est pas fini parce que la Russie a attaqué l’Ukraine. La Corée du Sud s’est construit un soft power avec la pop et le tourisme et à trouvé sa place entre la Chine et le Japon. Le sharp power, ce serait la Russie et la Chine, demain l’Europe ?

CB : sur AOC AOC (Analyse, Opinion, Critique) est une publication mensuelle, partenaire du FIG. un article de Amaël Cattaruzza est intitulé « géopocène » ?

Que peut la géographie face aux dérèglements environnementaux et à ceux créés par les conflits géopolitiques actuels ?

AC : les contraintes géographiques liées aux dérèglements climatiques font que des géopoliticiens en reprennent les thèses Voir Gerard Toal “Oceans Rise Empires Fall”. .

Exemples : les feux de forêt ou méga-feux sont aussi dus à la manière dont nos sociétés les ont façonnées : rentabilité à moyen terme orientant le choix de planter en monoculture des espèces poussant ou produisant vite et donc considérées comme rentables.

Le jeu politique se transforme au gré des contraintes, ainsi les pays qui ont refusé de se positionner contre la Russie, d’abord à cause de leur dépendance aux importations de blé.

Pour compléter, les 2 autres épisodes de la série « Les cartes maîtresses du monde »

« Cartographier l’actualité : un enjeu politique »

Avec :

- Françoise Bahoken, géographe et cartographe, chargée de recherche à l’université Gustave-Eiffel

- Francesca Fattori, journaliste-cartographe au journal Le Monde

- Laurent Gédéon, chercheur à l’Institut d’Asie Orientale de l’ENS Lyon

« Google Maps : la boussole du profit »

- Matthieu Noucher, géographe, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Passages

- Antoine Courmont, sociologue, maître de conférences en urbanisme à l’université Gustave-Eiffel, chercheur au LATTS (Laboratoire Technique, Territoire et Société)

- Laure Guimbail, doctorante en sociologie au Centre de Sociologie des Organisations de Sciences Po