Ce dimanche 24 janvier 2021, le Mémorial de la Shoah proposait, crise sanitaire oblige, via internet, deux tables rondes, à l’occasion de la publication du numéro 212 de la Revue d’histoire de la Shoah, « Vichy, les Français et la Shoah : un état de la connaissance scientifique », avec un dossier préparé et dirigé par Laurent Joly.

La première table ronde de l’après-midi était intitulée : « Vichy, Pétain et la Shoah : la thèse du « moindre mal » de 1945 à nos jours » et proposait de revenir sur cette théorie remise au goût du jour par un certain nombre de polémistes, dont Éric Zemmour. La seconde table ronde avait pour objectif de faire le point sur l’état de la recherche sur un thème central et instrumentalisé dans les médias : « Vichy, les français et la Shoah » avec ce questionnement de départ :

« Pour quelles raisons Vichy a-t-il accepté de contribuer à la politique génocidaire des nazis en 1942 ? Comment expliquer que la majorité des Juifs aient pu survivre en France ? Depuis les années 1940, les spécialistes débattent de ces deux questions fondamentales. La table ronde rendra compte de cette historiographie et des avancées les plus récentes de la recherche ». La table ronde, introduite par Julie Maek, réunissait :

Laurent Joly, directeur de recherches au CNRS, Centre de recherches historiques, EHESS, qui a dirigé le numéro et rédigé l’un des articles intitulé : « Une correspondance sur Pierre Laval et la rafle du Vél’ d’Hiv en 1967 -René de Chambrun, Claude Lévy, Joseph Kessel »,

Jacques Semelin, historien, directeur de recherches émérite au CNRS, et auteur de l’article dans le volume intitulé « La survie des Juifs en France : une approche multifactorielle »,

Renaud Meltz, professeur en histoire contemporaine à l’université de Haute-Alsace, auteur d’une monumentale biographie sur Pierre Laval paru chez Perrin en 2018, a rédigé l’article intitulé : « Laval, un antisémite qui s’ignore, persécuteur cynique »,

Serge Klarsfeld, historien, avocat et président des FFDJF, initialement annoncé est finalement absent, à regret.

La discussion est modérée par Jean-Marc Dreyfus, historien, de l’université de Manchester au Royaume-Uni, Centre d’histoire de Sciences Po, co-directeur de rédaction de la Revue d’histoire de la Shoah depuis peu[1]. Ses travaux portent sur les aspects économiques de la Shoah et plus particulièrement sur la spoliation des biens juifs et leur restitution. Son dernier ouvrage,Vollrath de Hitler à Adenauer, un ambassadeur entre deux mondes, est paru en septembre 2020 aux éditions Vendémiaire.

Dans un premier temps, Jean-Marc Dreyfus revient sur la genèse du dernier numéro de La Revue d’histoire de la Shoah. Cette dernière existe depuis 1946 et (oh joie ! oh bonne nouvelle !) nous apprenons que les anciens numéros ont été numérisés et sont disponibles depuis une dizaine de jours, en accès libre sur la plate-forme Cairn.

En succédant à Georges Bensoussan, Jean-Marc Dreyfus a remarqué en relisant les exemplaires passés qu’il existait peu de numéros relativement récents (c’est-à-dire ayant moins de 20 ans) consacré à la question reliant Vichy et la Shoah, comme s’il était évident que l’historiographie ne s’était pas renouvelée. La direction du numéro, qui fait déjà date, a été confiée à Laurent Joly. Il propose un état de l’historiographie sur la question. Cet après-midi, trois des contributeurs ont été conviés en attendant, peut-être, une éventuelle autre rencontre en compagnie des autres (Bénédicte Vergez-Chaignon, Wolfgang Seibel).

La table ronde précédente a abordé la question du révisionnisme de Zemmour et la manière dont ce dernier est diffusé dans la sphère médiatique, de façon plus ou moins subtile. La seconde table ronde de ce dimanche après-midi propose d’aborder des questions plus difficiles liées à l’historiographie ,selon les travaux de vrais historiens (et non de polémistes) validés par l’Université.

La question de départ est la suivante : qu’y a-t-il de nouveau, quels sont les débats historiographiques actuels ? Reprend-t-on ou non les thématiques qui ont été fixées soit dans l’immédiate après-guerre, soit après la publication de la somme de Michaël R. Marrus et Robert O. Paxton Vichy et les juifs parue en 1981 en français.

Selon Jean-Marc Dreyfus, on a vu (ré)apparaître des débats très fins et très argumentés (mais aussi non tranchés) sur les conditions de l’émergence du statut des juifs en octobre 1940. Des questions ont émergé concernant les tournants très rapprochés de la politique de Vichy envers les juifs. Ces tournants correspondent à trois moments : la fin de l’été 1942, le printemps et la période de juin-juillet 1943 qui est aussi celui du refus par Vichy de naturaliser les juifs et donc de permettre aux allemands d’organiser une autre série de grandes rafles. Cependant, il manque encore des études plus poussées sur les derniers mois de l’Occupation et la politique du régime de Vichy envers les juifs, c’est à dire la période comprise entre l’été 1943 et l’été 1944.

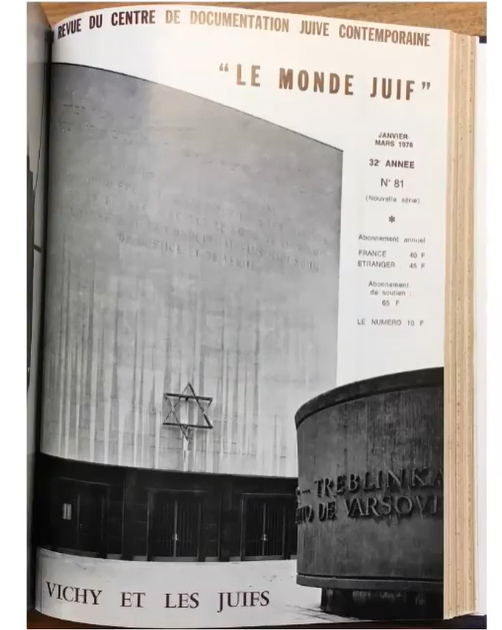

La parole est donnée dans un premier temps à Laurent Joly. Ce dernier revient sur le numéro de la revue d’histoire de la Shoah ayant traité la question en 1976, rédigé par Georges Wellers qui fut un des premiers grands historiens du centre de documentation juif contemporain. Avant, on parlait de travaux qui portaient par exemple sur la condition des juifs pendant la guerre. Or, avec le titre choisi pour ce numéro, « Vichy et les juifs » (voir l’image au-dessus, ndrl), un tournant est pris. Ce qui a frappé Laurent Joly en lisant ce numéro[2], c’est à quel point il s’agit déjà d’une historiographie de combat. De manière plus globale, l’historiographie s’est toujours construite contre des récits qui visaient à justifier la politique de persécution des juifs en avançant l’argument du moindre mal (évoqué justement lors de la table ronde précédente). Cet article de Georges Wellers est vraiment la première grande synthèse sur Vichy et les juifs mais elle est malheureusement trop peu connue car ce texte n’est ni un livre ni véritablement un article mais plutôt un petit essai. Par la suite, il y a eu les études fondatrices de Marrus et Paxton (Vichy et les Juifs, 1981) et de Serge Klarsfeld (Vichy-Auschwitz, 1983-1985). Or, ces travaux fondateurs du début des années 80 ont eu tendance à faire oublier les premiers, ceux des années 50-70. Il faut aussi noter que ces travaux ont, dès le départ, généré des débats et des discussions. Ainsi, l’introduction de Vichy et Auschwitz, proposent des réponses à certaines thèses présentes dans l’étude de Serge Klarsfeld Vichy et les juifs. Par conséquent, l’idée reçue d’une doxa paxtonnienne est en fait un mythe qui ne repose sur rien.

Actuellement, trois chantiers fondamentaux, reposant en partie sur l’émergence et l’utilisation de nouvelles archives, retiennent l’attention des chercheurs et suscitent le débat :

–Le premier chantier concerne les origines de la politique antisémite de Vichy. Laurent Joly nous invite à lire la contribution de Tal Bruttmann [3]« naissance d’une politique antisémite : Vichy, octobre juillet 1940 » pour constater justement l’existence et l’utilisation de nouvelles sources, ce qui a pour conséquence de laisser le débat ouvert. Finalement, ce chantier peut se résumer à une question : Vichy était-il autonome en 1940 ou subissait-t-il déjà l’influence allemande ? Sur ce point, les chercheurs français et étrangers ne sont pas d’accord entre eux et s’opposent avec des arguments très pointus. Ainsi, le numéro 212 de la revue d’histoire de la Shoah propose les articles de quatre chercheurs dont les travaux importants n’ont pas été traduits en français pour certains : ceux de Michaël Mayer sur les origines du statut des juifs[4], Wolfgang Seibel sur le moment 42, Daniel Lee sur la jeunesse juive française, et Adrien Dallaire sur un sujet qui est fondamental mais encore sous-traité, celui de la traque des juifs de 1943 à 1944[5].

–La question des motivations des dirigeants de Vichy constitue le second chantier. Pour celui-ci, il était important d’entendre Renaud Meltz sur Pierre Laval lors de cette rencontre. En effet, un trou demeurait concernant ses motivations profondes permettant de comprendre pourquoi Pierre Laval avait contribué aussi facilement à la politique nazie. D’ailleurs, et là aussi c’est un débat d’historiens, une question se pose : entre Bousquet, Laval, lequel est vraiment décisionnaire en juillet 942 ? Là aussi, les chercheurs ne sont pas d’accord entre eux.

-Le troisième chantier est représenté par une question qui constituait la principale controverse entre Klarsfeld et Marrus et Paxton (et sur lequel les historiens continuent de travailler) : l’opinion publique. En toile de fond, la question qui brasse et relie les trois points de recherche est la suivante : comment comprendre le bilan de la Solution Finale en France ? Cette question est sous-jacente à tous les travaux. Tous les chercheurs l’ont dans la tête. Mais le mettre au cœur de la réflexion est nouveau. Désormais, les chercheurs sont presque tous en train d’essayer d’analyser les différents paramètres qui permettent d’expliquer pourquoi il a été possible qu’autant de juifs soient déportés et sur ce point, Laurent Joly fait toujours le lien avec la question de Paxton. En effet, le problème n’est pas de savoir combien ont survécu mais plutôt de comprendre pourquoi à un moment donné (celui de l’été 1942), et comment a-t-il été possible qu’en huit semaines, dans un pays comme la France, on ait pu arrêter 25 000 juifs ? Ceci est une question cruciale. Comment a-t-il été possible qu’autant aient survécu en 1943-1944 au moment où le régime de Vichy met un bémol dans sa politique de collaboration ? Voilà les questions qui sont au cœur des analyses des chercheurs qui reposent sur des archives extrêmement denses, complexes et qui aboutissent à des interprétations multifactorielles et nuancées.

Par conséquent, le numéro 212 de la Revue d’histoire de la Shoah été articulé en dissociant 2 volets :

-celui relevant de la politique des dirigeants de Vichy, ce qui leur a permis de jeter un regard nouveau à la fois sur plusieurs sujets : les origines de la politique antisémite Vichy, ce qui se passe en 1940-1942, la spoliation et, surtout, sur les principaux responsables, les dirigeants : Pétain et Laval. Il était en effet très important de revenir sur les deux principaux dirigeants du nouveau régime.

-le second volet concerne celui des Français, l’administration et les juifs, c’est-à-dire tous ceux qui n’étaient pas décisionnaires et qui ont dû supporter les conséquences des décisions politiques. Sur ce point, il n’y a plus de débat entre historiens : La théorie du moindre mal est une justification des dirigeants de Vichy qui ne repose sur aucun élément tangible. Les décisions prises ont été exorbitantes et injustifiables, tant sur le plan du droit que sur le plan des marges de manœuvre de Vichy. L’administration des agents ordinaires de l’État, l’opinion publique, les Français et bien entendu les victimes, les juifs, ont dû en supporter les conséquences. Mais les situations des uns et des autres sont très complexes et très nuancées. Cependant, des marges de manœuvre existaient : des gardiens de la paix ont prévenu, des fonctionnaires n’ont pas appliqué de manière toujours zélée les directives, des victimes ont trouvé autour d’elles un environnement plus ou moins favorable, malgré les possibles dénonciations. Ainsi, le second volet du dossier a voulu rendre justice à ces innombrables travaux qui sont actuellement produits sur ce thème.

La parole est donnée ensuite à Renaud Meltz. Pour lui, la programmation et l’esprit de cette table ronde à la suite de la première sont un peu piégeux mais il reconnait que les académiques doivent peser dans le débat public, souvent en des termes qui ne sont pas souvent les leurs mais ceux des publicistes. Cela peut être un peu frustrant car il faut revenir sur des acquis de l’historiographie qui sont déjà assez anciens mais utiles civiquement. Bien entendu, ces retours scientifiques sont utiles pour lutter et contrer la circulation d’idées fausses et dangereuses, telles que celles qui adoptent la logique du genre : « s’il y a eu moins de déportés de France que dans le reste de l’Europe occupée, c’est sans doute que le régime de Vichy était protecteur ». Cet argument du moindre mal peut ne pas paraître complètement idiot. Mais si on n’arrive pas à y répondre, si les arguments ne rentrent pas dans le débat et l’esprit publics, c’est sans doute dû à une raison relevant des mythologies contemporaines et des hantises d’aujourd’hui liées à cette période, qui se traduisent en termes d’identité, de cohésion nationale et de fractures (mais ceci est un autre débat). Mais ce qui nous intéresse le plus est de tenter de comprendre pourquoi les progrès historiographiques ne passent pas, même s’il y a encore des controverses sur les trois questions que Laurent Joly a rappelées : les origines de la politique antisémite de Vichy, la motivation des acteurs et le rôle de l’opinion publique. Renaud Meltz parlera surtout de la motivation des acteurs principaux, c’est-à-dire Pétain et surtout Laval.

Pourquoi cela ne passe pas ? Renaud Meltz avance un argument : les tableaux arithmétiques proposant des statistiques de juifs déportés par pays, donnent une impression d’homogénéité. Ils sont un piège absolu pour l’historien car ils ne sont qu’une photographie, un instantané alors que pour comprendre les questions posées précédemment par Laurent Joly, il faut avoir une interprétation dynamique s’inscrivant dans un temps plus long. Il est apparu à Renaud que l’angle biographique, tout en s’appuyant sur quelques archives inédites, paraît commode car justement ainsi qu’ on peut mieux comprendre les trois moments-clés, cités au début de la table ronde (les premières mesures de l’automne 40, le printemps et l’été 1942, tandis que la fin de la guerre reste encore mal connue).

Selon lui, Pierre Laval est un acteur absolument essentiel qu’il faut mettre en regard avec les autres acteurs politiques, donc Pétain et la haute administration. Mais il a cependant un rôle singulier et important dans l’invention et l’idée-même de la politique de collaboration et ce, contre une large partie du gouvernement. Il fait un pari politique : faire des concessions, aller au-devant et au-delà de ce qu’exige le cadre plus juridique que politique de la convention de l’armistice qui fixe des bornes, pour obtenir davantage sur le plan politique. Ce pari, qui repose aussi sur une forme de mégalomanie de la part de Laval, consiste à dire : « je ne vais pas passer par le canal administratif diplomate ou militaire, de ceux qui se réunissent à la commission d’armistice de Wiesbaden » (qui elle est encore assez mal étudiée d’ailleurs … avis aux doctorants !). On voit très vite que Laval veut court-circuiter ce processus de négociations. Il faut par conséquent comprendre, (en résumé) qu’il y a chez Pierre Laval à la fois des motifs idéologiques, politiques mais aussi personnels qui permettent de comprendre pourquoi et comment il arrive à inventer la collaboration.

Il a notamment considéré que les juifs pouvaient être une monnaie d’échange, quelque chose que l’on allait donner sans que cela ait une importance considérable pour lui. En effet, ce n’est pas un problème pour Pierre Laval pour qui il n’y a pas de question juive. L’idée est de céder et d’aller au-devant des demandes qui viendront peut-être un jour pour obtenir d’autres choses. Idéologiquement, Laval ne se conçoit pas comme un antisémite ou du moins ce n’est pas une question qui structure sa vision du monde. Mais dans le même temps, psychologiquement, Pierre Laval est assez fin. Il perçoit bien l’ambiance antisémite d’une partie de la société française de l’entre-deux-guerres et il en tient compte, sans pour autant avoir de passion antisémite personnelle. Précédemment, lors des élections de 1919[6], il joue déjà, au travers d’affiches, avec des stéréotypes antisémites en instrumentalisant par exemple le prénom d’un candidat, Moïse. Par conséquent, dès 1919, il navigue dans des eaux antisémites sans pour autant que cela devienne un thème obsessionnel pour lui.

Sur le plan idéologique, le seul élément qui structure cet homme extrêmement mouvant et classique, mais qui ne se perçoit pas comme tel (en fait, il se croit même extrêmement constant) est son pacifisme. Mais tous les pacifistes ne se ressemblent pas. Le pacifisme de Laval est fondé sur l’idée que la France est un patrimoine matériel, et se fait au nom d’un patriotisme de plus en plus centripète et de plus en plus matérialiste et patrimonial, au fil du temps. Pour lui, la France n’est pas qu’une idée, c’est aussi des valeurs. Selon lui, on ne peut pas sacrifier la France dans sa dimension patrimoniale, il faut protéger les personnes, (c’est paradoxal pour quelqu’un qui va envoyer des personnes à la mort) et plus encore que les personnes, les villages français : il faut protéger la France de la destruction mécanique issue de la guerre industrielle. Il n’y a pas chez Pierre Laval de valeur qui se situe au-delà de ce patrimoine français. Renaud Meltz s’arrête un instant sur cette idée car ce qui est un peu piégeux dans sa conception de la France est que, du coup, il sous-estime par la suite lui-même un des atouts du pays qu’il aura pourtant dans son jeu lorsqu’il sera au gouvernement en 1940 puis en 1942. La France n’est pas seulement un patrimoine matériel, elle dispose aussi d’une autorité spirituelle et politique qui repose sur son statut de nation des droits de l’Homme, tandis qu’elle est regardée dans le monde comme une référence et un pays avec lequel Hitler ne peut pas jouer de la même façon qu’un autre. En effet, la France n’a pas, en tant que pays vainqueur en 1918 et pays de la Révolution Française, la même position dans le monde qu’un autre, comme la Pologne par exemple. Elle n’a pas la même autorité internationale au nom, précisément, de ces valeurs. Et pourtant, Pierre Laval écarte complètement cette carte, il en profitera malgré lui mais il n’en jouera jamais.

Quels sont les motifs politiques de Pierre Laval pour répondre à cette hantise constante de maintenir la France en dehors d’une destruction matérielle ? Il faut bien garder à l’esprit qu’il a été marqué profondément par deux événements : la Grande Guerre qui l’a marqué même s’il n’a pas été au front, mais aussi la guerre de 1870, car cette dernière de pair avec l’idée d’une occupation, d’une destruction et d’une dette à l’égard du vainqueur. Cet ensemble pèse dans son imaginaire.

Laval mène ainsi une politique de conciliation systématique avec l’Allemagne nazie, largement par indifférence pour la nature du régime car il fait de la realpolitik. Pour lui, peu importe que les régimes allemand et italien soient hostiles à la démocratie, cela ne rentre pas en ligne de compte. Mais, très clairement, il sous-estime le bellicisme intrinsèque du régime nazi : il ne comprend pas qu’il y a une logique dans la politique étrangère d’Hitler qui n’est pas compatible avec une politique d’apaisement. Mais à sa décharge, il n’est pas le seul… D’un autre côté, c’est aussi lui qui introduit pour la première fois Ribbentrop comme un interlocuteur digne du concert européen en le recevant très tôt dès le 3 décembre 1934; il croit d’ailleurs à ses protestations pacifistes[7]. Il faut se souvenir que Pierre Laval fait tout ce qu’il faut pour qu’il n’y ait pas de Sarre autonome, il lâche aussi l’Europe de l’Est, il rompt très nettement, y compris avec les autorités militaires françaises, avec l’idée que la France devait avoir une diplomatie de contrepoids par rapport à la dynamique territoriale allemande à l’est. Il est aussi prêt à acheter la paix en Alsace-Lorraine, en cédant la Pologne, et cela il le fait comprendre à cette dernière dès la fin de l’année 1934. Par conséquent, Pierre Laval adopte une politique de conciliation avec l’Allemagne nazie dès les années 30.

Il ne faut pas non plus écarter les motivations personnelles. En effet, depuis la victoire du cartel des gauches en 1932 mais surtout depuis le 6 février 1934, Laval perd l’espoir d’asseoir durablement un pouvoir personnel ou du moins l’idée de pouvoir jouer un rôle important avec les radicaux. Très progressivement, les radicaux se font absorber et passent d’un centre un peu indécis vers le Front populaire. Dès lors, on peut dire que, par dépit, il devient le candidat d’une droite qui, à des degrés divers, est favorable à une réforme des institutions. Ainsi, les mobiles politiques rejoignent des mobiles plus personnels et on assiste chez Laval à une confusion entre les intérêts de la France et ses intérêts propres, avec cette idée qu’il est le seul garant de la paix ou du moins de la sauvegarde de la nation. D’une certaine façon, il voit la défaite comme la preuve qu’il avait raison. À partir de là, il est convaincu que la politique de collaboration sera la seule efficace pour sauver la France et que si cette dernière ne s’entend pas avec l’Allemagne en 1940, la paix se fera sur son dos entre les Anglais et les Allemands. Or, c’est précisément à ce moment-là qu’il conçoit sa politique de collaboration, en considérant qu’il faut aller au-delà des demandes allemandes et donc faire des concessions sur la nature du régime.

Il conçoit la journée du 10 juillet 1940 comme une façon de pactiser avec les Allemands et de leur faire comprendre avec un clin d’œil institutionnel et, hélas, politique. Le 10 juillet 1940, une dimension antisémite est présente, visible au travers des discussions que Pierre Laval a avec les sénateurs les plus hostiles à la fin de la IIIe République, dont Pierre Masse, sénateur à l’autorité morale majeure. Il lui explique notamment qu’il va vers une révision de la condition d’accès à la fonction élective et on ne pourra pas devenir député si l’on n’est pas français depuis plusieurs générations. Par conséquent, il n’attend même pas à la mise en place de la politique officielle de collaboration (Montoire) pour faire des concessions dans cet esprit en faveur d’un antisémitisme qui permettra à la France de passer plus facilement le moment douloureux entre l’armistice et la paix qu’il pense arriver très tôt. Cette politique qu’il met en place va le déborder au printemps 1942. Mais il va toujours se laisser déborder. Au moment du deuxième tournant, celui du printemps et de l’été 1942, Pierre Laval abandonne délibérément l’idée d’utiliser cette autorité morale conférée par le prestige de la France ou de la personne de Pétain qui, à l’époque, pèse encore un peu dans le rapport de force avec les Allemands. Renaud Meltz a retrouvé d’ailleurs une discussion entre René Bousquet et Pierre Laval, au moment de l’instruction du procès de ce dernier en 1945. Bousquet lui rappelle qu’ils auraient pu jouer la carte de Pétain en le chargeant mais ils avaient décidé de ne pas jouer cette dernière pour essayer d’adoucir les exigences allemandes.

Pour conclure cette trajectoire de Laval, nous retiendrons que ce dernier, qui ne se voyait pas comme étant antisémite, tient pourtant des propos qui en relèvent, comme le montre le procès-verbal manuscrit du Conseil des ministres du 3 juillet 1942 où Laval parle des juifs comme en parlerait Louis Darquier de Pellepoix, comme des déchets que l’on peut tout à fait céder aux Allemands, ce qui n’était pas du tout le cas dix ans auparavant.

En troisième partie de cette table ronde, c’est au tour de Jacques Semelin de prendre la parole. Le sujet de son intervention tournera autour de la question de la survie des juifs en France, soit 75 % d’entre eux, un chiffre qui reste impressionnant. En comparaison, 75 % des juifs aux Pays-Bas ont été exterminés, 48 % en Belgique … Tout en ayant travaillé précédemment sur la Shoah et les crimes de masse, Jacques Semelin a cherché à travailler ce sujet spécifique. Cette question l’intéressait pour comprendre le phénomène de la survie des juifs en France. L’historiographie, depuis Marrus et Paxton, a été essentiellement consacrée à la question de la persécution des juifs et à leur déportation dans le cadre de la politique de collaboration de Vichy. Il était normal que ce travail se fasse et continue. Mais selon lui, nous sommes à un tournant historiographique pour deux raisons :

-le sujet de la survie des juifs est devenu un objet de recherches en lui-même car on peut s’étonner et se poser la question suivante : comment se fait-il que tant de juifs ont pu survivre en France alors qu’il y a un gouvernement collaborateur et que les Allemands occupaient la totalité du pays à partir du 11 novembre 1942 ?

-la deuxième raison est en lien avec la première table ronde de l’après-midi car cette question de la survie des juifs, marginale dans les travaux sur la Shoah, a été accaparée par Éric Zemmour pour ressortir cette thèse du bouclier et l’épée. Par conséquent, travailler sur la survie des juifs est aussi une manière de vouloir/pouvoir répondre à Zemmour non pas en polémiste comme lui, mais cette fois en tant qu’historien. Le rôle du régime de Vichy est un facteur parmi d’autres, et il est vrai que répondre à la politique criminelle de ce dernier en disant que 75 % des juifs ont été sauvés en France par les Justes comme des journalistes ont pu le dire (Léa Salamé par exemple lors du débat dans l’émission ça se discute) était au fond caricatural. Sonia Devillers l’avait bien souligné lors de la table ronde précédente. Or, c’est peut-être justement aux historiens de l’expliquer aux journalistes et de l’exposer dans les médias, car la question amène une réponse complexe, même si les Justes ont eu une action remarquable qui mérite d’être distinguée. L’article proposé par Jacques Semelin dans la Revue d’histoire de la Shoah est la synthèse d’un travail de plusieurs années qui renvoie bien sûr à son ouvrage plus complet. À l’occasion du thème de cette table ronde, Jacques Semelin fait ressortir trois facteurs explicatifs :

–Le premier concerne la question des juifs eux-mêmes. Ce sont les victimes. Mais de quelle manière font-ils face à la persécution, comment résistent-ils ? Ils ont d’abord été les acteurs de leur propre survie, cette donnée étant absolument centrale. Jacques Semelin a passé des années à étudier des itinéraires, des témoignages, à faire des enquêtes sur la manière dont les juifs se sont débrouillés pour survivre. Il reconnait que pour cela sa formation antérieure de psychologue l’a aidé. Et il faut aussi regarder le contexte de l’Occupation. Cette période fut une confrontation entre d’une part les forces de l’État allemand et de l’État français pour identifier arrêter, rassembler et déporter des individus définis comme juifs, et de l’autre des individus, groupes ou communautés, qui tentent tant bien que mal de s’en sortir à travers différentes tactiques inventives de résistance. Il distingue tout un répertoire face à la persécution qui inclut l’accommodation, l’esquive et la ruse.

Tous les juifs ne sont pas à égalité face à la persécution. On distingue tout d’abord une inégalité géographique liée au statut des territoires. Par exemple, les juifs qui vivent dans la région du Nord-Pas-de-Calais sous contrôle de la Wehrmacht depuis Bruxelles, ont beaucoup moins de chance de s’en sortir, contrairement à ceux qui vivent à Montpellier ou à Toulouse. Puis vient la question de la nationalité : les juifs français sont intégrés et peuvent bénéficier d’un réseau de sociabilité qui leur permet par exemple de faire partir leurs enfants en zone libre. Les juifs étrangers qui sont arrivés récemment ne bénéficient pas des mêmes possibilités : ils ne parlent pas très bien le français, ils ne savent pas où s’orienter ; ils vont être les premières victimes. Il y a également la question de l’argent mais aussi celle de la solidarité et de l’action des organisations juives. Mais il faut également toujours garder à l’esprit les témoignages des responsables de ces organisations. Ces derniers ont dit ou écrit qu’ils n’auraient jamais pu faire ce travail de sauvetage si la population française avait été hostile aux juifs. Cet aspect semble essentiel et rejoint les propos du fondateur du centre de documentation juive contemporaine, le rabbin Isaac Schneersohn, qui considérait que oui, si les juifs avaient survécu en France, c’était grâce au soutien de la population française. C’est peut-être excessif mais il y a aussi certainement un fond de vérité qui, d’une façon ou d’une autre, nous ramène à la question de l’antisémitisme en France.

-Ceci amène au deuxième facteur : la réaction de la société et de l’opinion publique. Il ne fait pas de doute qu’il existe bien un antisémitisme très fort en France depuis le XIXe siècle qui devient un antisémitisme d’État, à partir de l’automne 1940. Mais la question est de savoir si ce dernier est partagé par la population. Là, nous détenons un enjeu historiographique majeur entre d’une part Marrus et Paxton qui, au début des années 80, affirment qu’il y avait un antisémitisme fort dans la population française qui va de pair avec un antisémitisme d’État et d’autres, comme l’historien Pierre Laborie [1936-2017], grand spécialiste de l’opinion publique en désaccord avec Marrus et Paxton. Dans ce débat-là, Jacques Semelin qui a la plus grande sympathie au demeurant pour Pierre Laborie, fait valoir la chronologie. Il est vrai que durant les deux premières années de l’Occupation, la population française reste passive et indifférente même envers les juifs, mais il faut aussi rappeler le contexte. Le pays est à genoux, 1,6 millions de prisonniers de guerre ont été faits, les femmes sont généralement seules, 400 millions de francs sont réclamés chaque jour par l’armée allemande comme frais d’occupation, l’exploitation économique se met en place et la population fait face au rationnement. Par conséquent, la question juive n’est pas la principale priorité. En revanche, à partir de 1942, lorsque les déportations de masse débutent, nombre de Français sont choqués voire émus que l’on arrête des femmes et des enfants. Jacques Semelin croit et estime que tous les historiens sont d’accord sur ce point. Nous avons donc un tournant dans l’opinion à partir de l’été 1942. Cela se traduit au moment de la rafle du Vel’ d’Hiv’ des 16 et 17 juillet1942 : des policiers français à la préfecture de police vont prévenir ou faire prévenir des familles étrangères afin de les sauver. Par conséquent, des mouvements de solidarité et des petits gestes d’entraide se multiplient. Il est vrai qu’il y a de la délation oui mais Laurent Joly a précisément démontré qu’elle a été exagérée par rapport ce que disait Halimi dans les années 80 (4 à 5 millions de délateurs, ce n’est pas possible).

– Le troisième facteur est celui du contexte international dont personne n’a véritablement parlé. Les objectifs des nazis ne sont pas les mêmes à l’est et à l’ouest de l’Europe. À l’est, la conquête de l’espace vital est la priorité et c’est là où commence le génocide. À l’ouest, la priorité est l’exploitation économique du pays mais bien sûr la question juive n’est pas perdue de vue. Donc, les dynamiques vont être complètement différentes. Cet aspect a été travaillé par Jacques Semelin dans un autre ouvrage[8] et il n’a d’ailleurs jamais été contredit pour l’instant sur cette approche. En dernier point, il nous explique que lorsque l’on parle de la survie des juifs, bien entendu, il ne faut pas rester uniquement dans le sauvetage c’est-à-dire dans des actions intentionnelles provenant des juifs ou de la population. Il faut prendre en compte des facteurs structurels et des acteurs contextuels, le contexte international, l’évolution de la guerre, et la realpolitik. Donc, on ne peut pas affirmer que 75 % des juifs ont été sauvés, en revanche il vaut mieux dire qu’ils ont survécu, ce qui ne signifie pas la même chose.

Jean-Marc Dreyfus reprend la parole et souhaite contredire amicalement Jacques Semelin sur un point. Si on change de focale, on voit très bien que ces petits gestes de sympathie envers les juifs ne datent pas de l’été 1942. Ils sont observables dès l’automne 1940. Par exemple, dans le cadre de la politique d’aryanisation, certaines situations le démontrent : on va jouer des marges de manœuvre à tous les niveaux pour des juifs qui vont finalement garder leur emploi ou choisir la personne à qui ils vont vendre leur entreprise. Jacques Semelin est d’accord et approuve la remarque mais simplement il précise que cela a pris de l’ampleur à partir de 1942. D’autre part, il y a également, comme le souligne Jean-Marc Dreyfus, la question de la désobéissance et le passage vers des gestes considérés comme illégaux.

Jean-Marc Dreyfus pose une question aux trois intervenants. Puisqu’on est sur la question de l’historiographie, qui devient très très fine sur les différents liens unissant les acteurs de Vichy, ne devrait-elle pas évoluer en ce qui concerne les Allemands en tant qu’occupants ? Il y a bien eu une historiographie dans les années 80-90 qui a été en partie traduite et qui a montré les dissensions et les initiatives au sein des différentes forces d’occupation. Or, cet aspect de la recherche semble à l’arrêt. Laurent Joly approuve ; des travaux importants sont en cours : Gaël Eismann continue à travailler sur ces questions-là, ainsi que Michaël Mayer qui a produit une étude dont l’un des grands axes de réflexion porte justement sur cette opposition entre un antisémitisme sécuritaire, celui du MBF, et un antisémitisme vraiment génocidaire, celui incarné par la Gestapo. Il essaie justement de voir les divergences et les convergences entre les deux. Pour le moment malheureusement, ses travaux ne sont pas accessibles en français. L’article qui est présentement publié dans le dernier numéro de la revue de l’histoire de la Shoah est une première, mais il existe bien un livre important sur le sujet. Jacques Semelin estime qu’il serait très important de développer ces travaux du point de vue allemand pour les années 1942 – 1944 et il aimerait en savoir un peu plus sur les contradictions qui ont pu exister à l’intérieur de l’appareil nazi, entre ceux qui tenaient une ligne dure et ceux, y compris des SS, qui estimaient que le plus important était d’avoir un gouvernement qui protège l’armée, qui fasse partir des travailleurs en Allemagne et que l’on reviendra plus tard sur les juifs.

Renaud Meltz précise que Pierre Laval est un antimilitariste primaire, il déteste parler avec les uniformes; d’ailleurs, il s’entend très mal avec le maréchal Pétain parce qu’il est, justement, un militaire. En prime, Laval a une représentation des Allemands qui n’est pas du tout panoramique et il n’a pas conscience des nuances, il les voit assez peu en dehors d’ Otto Abetz et encore, parfois, il les croise au détour de quelques réceptions mondaines. Il rencontre ainsi malgré tout Goering et d’autres personnalités majeures. Le travail de l’historiographie française n’est pas complètement clos non plus sur la façon dont l’articulation entre le politique et l’administratif s’opère alors qu’elle est assez nuancée : Laval peut tenir des propos assez différents selon le territoire où il est, selon la sensibilité politique du préfet rencontré, il est tellement charmeur et souple que parfois il se contredit. Mais Laval ne connaît pas l’Allemagne et ne parle pas l’allemand, tandis qu’il a une représentation extrêmement pauvre de la réalité des centres de décision dans le monde germanique. Alors, certes, il s’entretient plusieurs fois avec Hitler et il en fait des récits d’ailleurs assez homériques, où il se pose à la fois en héros et en martyr. Quand on croise les sources, en réalité, il a très peu d’échanges avec les autorités allemandes et son principal canal demeure Otto Abetz ou ses hommes. Mais il ne sait pas ce que deviennent ensuite ses échanges avec les représentants civils du Troisième Reich à Paris.

Jean-Marc Dreyfus pose une dernière question avant les échanges avec le public. Quels sont les chantiers à venir ? Quels sont les sujets sur lesquels les doctorants travaillent actuellement ?

Laurent Joly nous explique qu’il y a pleins de chantiers en cours comme la question des KdS[9] et des affaires juives en province (il manque une thèse sur ce sujet), la question des administrateurs provisoires de biens juifs (Laurent Joly a un doctorant sur le sujet). Renaud Meltz revient sur la convention d’armistice : les archives du Quai d’Orsay sont encore assez riches, il est intéressant d’étudier l’attitude des diplomates, des vichysto-résistants, et beaucoup d’aspects sont encore à étudier dans la haute administration. Les travaux de Pierre Laborie sur l’opinion publique sont passionnants mais représentent un champ infini et plusieurs monographies sortant des terrains déjà bien explorés seraient intéressantes.

Q/R : en allant au-devant des demandes de l’occupant à propos des juifs, quel bénéfice politique Laval attendait-il exactement ? Quelle a été l’attitude de Vichy concernant les soldats juifs prisonniers de guerre ? A-t-on des preuves que Vichy était au courant de la Solution Finale en 1942 ou après ?

Renaud Meltz revient sur les bénéfices politiques : il y a encore un gouvernement français qui exerce la souveraineté, donc l’idée est de revenir sur la ligne de démarcation (Laval se fait des idées à ce sujet, il pense qu’elle est provisoire, et que la réunification de la France sur le plan économique est possible, par exemple), les prisonniers sont une obsession électoraliste de Laval : les faire revenir, il y arrive pour ceux de Châteldon (Puy-de-Dôme) par exemple, mais globalement il n’y parvient pas. Il veut alléger l’indemnité quotidienne mais, au contraire, elle ne va cesser de s’alourdir. Mais cet ensemble est à inscrire sur une visée plus large : le traité de paix. Laval a fait toute sa carrière politique en référence au traité de Versailles. Il est obsédé par l’idée que l’Allemagne va faire à la France ce que cette dernière lui a fait, un traité humiliant, donc il veut sauvegarder les frontières. Est-il prêt à sacrifier l’Alsace Lorraine ? C’est possible … Son idée obsessionnelle est de dire que, certes, on a perdu la guerre (à cause du Front Populaire) mais avec lui, la France va gagner la paix. Par conséquent, il donne beaucoup de choses mais n’obtient jamais rien.

Laurent Joly revient sur la question des soldats juifs : ils sont protégés par la convention de Genève et dans ce domaine-là, Vichy la fait respecter; ce que le régime n’a pas fait en 1942 car elle aurait pu invoquer la convention de la Haye pour refuser de livrer des femmes et des enfants, car deux dispositions étaient en contradiction avec ce que les allemands demandaient. Concernant ce que l’on savait sur la Solution Finale, un document est éclairant et à lire : le journal de Paul Morand, publié récemment. Oui, l’information a circulé très tôt et les acteurs ont conscience qu’ils participent à un crime injustifiable. Mais ils le retournent en agressivité et en cynisme (Laval fait des blagues odieuses, Bousquet se vante d’avoir liquidé 13 000 juifs …) puis en mensonge avec la politique du moindre mal.

***

[1] Revue co-dirigée avec Audrey Kichelewski.

[2] Laurent Joly travaille actuellement sur la manière dont l’histoire de Vichy et l’extermination des juifs ont été écrites de 1945 à nos jours.

[3] Tal Bruttmann interviendra le dimanche 7 février 2021 à 16h30 lors de la table ronde consacrée à la « Création du Commissariat général aux questions juives » organisée par le Mémorial de la Shoah.

[4] Il signe l’article intitulé : « La coopération franco-allemande dans le domaine de la Judenpolitik, 1940-1942 », traduit de l’allemand par Tilman Chazal.

[5] Voir le sommaire de la revue ici : https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2020-2.htm

[6] Il s’était présenté une première fois, en vain, avant la Première Guerre mondiale, en 1911, puis il a été élu en 1914 sous l’étiquette de la SFIO.

[7] Pour rappel : Laval est rentré au gouvernement peu de temps après la crise du 6 février 1934 et succède au Ministre des affaires étrangères Louis Barthou après sa mort le 9 octobre 1934.

[8] Jacques Semelin Sans armes face à Hitler : la résistance civile en Europe, 1939-1943, Paris, Payot et Rivages, 1989, 270 pages (1ère édition).

[9] Ce sont des responsables de la police SS en province, ils ont localement une autorité suprême et on connaît encore mal leur action.

Vidéo de la conférence Vichy, les français et la Shoah vus par l’historiographie depuis 1945