“Tu dois aimer la France…” L’histoire de France dans les manuels scolaires, du XIXe siècle à nos jours

Les intervenants :

Florian Besson médiéviste, spécialiste des croisades et des États latins d’Orient. Il est professeur dans un collège à Arles et pilote le blog Actuel Moyen Âge.

Pauline Ducret, docteure en histoire antique, Pauline Ducret est spécialiste de la construction dans la Rome républicaine. Elle travaille également sur les imaginaires et les usages contemporains de l’histoire antique.

Jean-Charles Geslot, maître de conférences à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et membre du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines.

Le terme scolaire signifie que l’ouvrage est utilisé à des fins pédagogiques. Le manuel peut avoir comme autre terminologie « abrégé ». L’abrégé tient dans la main et il est transportable. Le marché du manuel se développe en même temps que la création des écoles. Dès l’époque moderne, on délivre un enseignement de base avec des abrégés. La mise en page se fait plus aérée. Par ailleurs, il n’y a pas d’éditeur ou de collection spécifique.

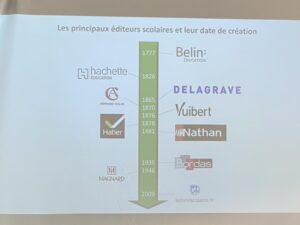

C’est à partir du XIXe siècle que le manuel moderne émerge, parallèlement au système éducatif. Les éditeurs spécifiques apparaissent donc, et on note une accélérations avec la loi Duruy de 1867 ( qui oblige l’enseignement de l’histoire et de la géographie en France).

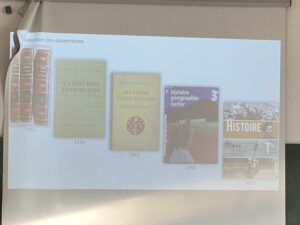

L’évolution des manuels se décline en plusieurs points : les couvertures sont de plus en plus colorées, et les contenus sont plus divers. Le contenu pédagogique rassemble des cartes, des chronologies, des questionnaires etc. Ce sont des outils au service de l’apprentissage. Le manuel ne sert à rien en cours, dans un premier temps. Il sert surtout à domicile pour approfondir le cours et faire des travaux de dissertation. Un élément significatif de l’évolution des manuels est l’effacement du nom des auteurs, avec une disparition latente dès 1984.

Aujourd’hui, la création de manuel correspond à une commande très précise. La maquette est déjà prête, tout est prédéfini, le travail éditorial en amont est énorme. La relecture se fait avec des modifications multiples. Les manuels scolaires sont des ouvrages collectifs qui sont contraints par les programmes scolaires et la maquette pré- établie.

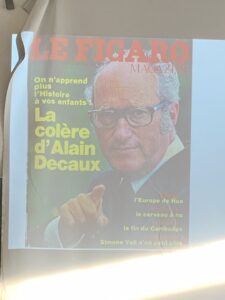

2. Les programmes sont-ils politiques ?

Les programmes peuvent être perçus comme politique. C’est un problème apparent au XIXe siècle.

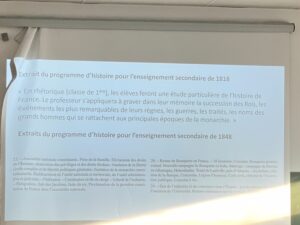

En 1818, on s’arrête en 1789. Le choix politique est évident, on évite de rappeler les principes révolutionnaires et on évite ainsi les bagarres généralisées entre élèves issus de familles différentes.

En 1848, on enseigne l’après 1789, à savoir l’Assemblée Constituante, la création de la Monarchie constitutionnelle, le retour de Bonaparte, la création de la Banque de France. En somme le rôle de la Révolution et de l’Empire.

Il faut noter la neutralité de l’enseignement de l’histoire, malgré l’idéal premier qui est la formation de « bons petits Français » et la mise en exergue de la capacité de la France de se relever dans un esprit républicain.

Aujourd’hui, les manuels tentent de suivre le monde de la recherche, tout en respectant les nouveaux programmes.

3. Quelle place pour l’histoire de France ?

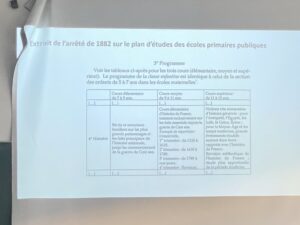

L’histoire de France est absente. L’histoire ancienne domine les manuels scolaires jusqu’en 1902. C’est aujourd’hui que l’on apprend davantage l’histoire de la France.

4. Qu’enseigne-t-on en 1830, 1950 et 2025 ?

En 1830, on étudie l’histoire de France monarchique et monarchistes. L’histoire est très politique et militaire, avec peu d’aspects sociaux et religieux.

En 1950, on repousse l’apprentissage de l’histoire jusqu’à nos jours. L’histoire est conçue différemment avec de nouveaux domaines qui infusent dans l’enseignement primaire et secondaire. Une ouverture sur l’histoire sociale est réelle même si 95% de l’histoire enseignée reste politique et militaire.

En 2025, on assiste à un changement avec une histoire plus culturelle et environnementale, liée aux questionnements actuels. L’histoire est également européenne et mondiale.

En définitive, cette table ronde permet de brosser un aperçu de l’usage et des contenus des manuels scolaires d’histoire de façon claire et concise.