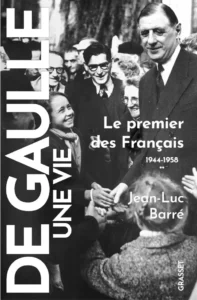

Gilles Heuré, grand reporter à Télérama, s’entretient avec Jean-Luc Barré, à l’occasion de la sortie chez Grasset du second tome de sa magistrale biographie du général De Gaulle, De Gaulle. Une vie. T.2 : le premier des Français. L’ouvrage sera en librairie le 22 octobre, mais il était disponible au salon du livre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois.

Une biographie monumentale

Il existe de nombreuses biographies du général. La première fut écrite en 1941 par le fils de Maurice Barrès, écrivain qui a beaucoup influencé De Gaulle. Les principales et les plus récentes sont celles de Jean Lacouture, trois tomes publiés en 1984-1986, agréables à lire mais trop hagiographiques, celle de Paul-Marie de La Gorce, publié dans une seconde version en 1999, souffrant du même défaut malgré la richesse d’information, celle d’Eric Roussel, nettement plus critique et utilisant de nouvelles sources. Julian Jackson, historien britannique est l’auteur d’une excellente biographie, De Gaulle, une certaine idée de la France, publiée au Seuil en 2019 dans sa traduction française ; complète, distanciée, elle est à recommander aux collègues enseignants. Du moins en étions nous là jusqu’à ce que Jean-Luc Barré publie chez Perrin en octobre 2023, a le premier volume d’une trilogie qui s’annonce monumentale : le premier volume, L’Homme de personne, traite en 1000 pages des années 1890-1944 ; le second tome qui sort aujourd’hui traite des années 1945-1958, et le troisième, que l’auteur nous a confirmé pour 2027souhaite proposer deux ans plus tard, des années de la présidence De Gaulle. Une biographie qui pourrait bien être quasiment LA biographie définitive, si l’on ne savait que le sujet est inépuisable !

Essentiels aussi les trois tomes du C’était de Gaulle d’Alain Peyreffite (recueil de propos du général qui sont une source exceptionnelle pour approcher la pensée du président au jour le jour), et le Dictionnaire de Gaulle (Robert Laffont, collection Bouquins, 2006), indispensable outil de travail.

Mention spéciale enfin pour l’étude d’Arnaud Teyssier, L’Angoisse et la Grandeur, un essai biographique engagé, parfois assez difficile d’accès, qui développe des aspects souvent peu traités, s’adresse à un public averti, stimule la réflexion et suscite parfois la critique !

Restaurer l’Etat

Jean-Luc Barré insiste sur la volonté de De Gaulle de « prendre en main l’Etat ». Il refuse de proclamer la République au balcon de l’Hôtel de ville de Paris, puisqu’il l’incarne, et qu’avec lui, elle est passée de Paris, à Bordeaux, à Londres, à Alger et qu’elle est de retour. Il veut éviter la mainmise américaine et la mainmise communiste (moins probable compte tenu des relations internationales et de la soumission du PCF à Moscou) sur la France. Il entreprend un tour de France, parcourt les rues d’Arras, de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux ; se montre très dur et froid à l’égard des résistants de l’intérieur qu’il n’a jamais vraiment aimés, lui qui est d’abord un militaire ; à Bordeaux Serge Ravanel en fait les frais. Il intègre les communistes dans son gouvernement, sans céder sur les ministères qu’il juge essentiels. Il va voir Staline et amnistie Thorez. Le Parti communiste rentre dans le rang ; les milices patriotiques sont dissoutes.

L’homme et le héros

Parce qu’il veut restaurer l’Etat, le De Gaulle de 1944, un homme épuisé par les quatre années qu’il vient de passer, se montre intransigeant et brutal. Chez le personnage qu’il se construit, il n’y a pas de place pour la sensibilité. Il est convaincu de la responsabilité morale de Brasillach et refuse sa grâce. Il refuse de recevoir Paul Morand, qui a quitté Londres quand De Gaulle aurait eu besoin de lui, pour rentrer à Vichy, et dont Jean-Luc Barré rappelle l’antisémitisme profond. Il refuse la présence du cardinal Suhard, archevêque de Paris lors de son passage à Notre-Dame, Suhard ayant célébré peu avant les funérailles de Philippe Henriot.

Mais chez l’homme qu’il est, la sensibilité affleure parfois, comme le montrent deux moments que Jean-Luc Barré met en évidence : l’accueil chaleureux qu’il réserve à sa nièce Geneviève de Gaulle, de retour de déportation, et son émotion devant un jeune orphelin lors d’une cérémonie au Mont Valérien.

Il faut lire Le Fil de l’épée pour comprendre De Gaulle nous dit Jean-Luc Barré. On y lit la conception gaullienne du Chef. Le héros parle peu ; il domine la situation. En ce sens, il a intégré le personnage historique et politique qu’il est aux yeux des autres. « Je le ferais bien, mais De Gaulle ne le ferait pas », aurait-il répondu. Il y a alors une sorte de dédoublement de sa personnalité, « pas par orgueil, mais par nécessité de dépassement de soi ».

Il connait la carte du monde, et son histoire, lui qui n’est pratiquement pas sorti du territoire européen avant la guerre, hormis un bref passage au Proche Orient. Il amène la France à la table des vainqueurs, lui permet d’obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU et une zone d’occupation en Allemagne, bien aidé par Churchill, qui ne veut pas « rester seul dans la cage de l’ours ».

Le point noir indochinois

L’Indochine reste « un point noir » dans son bilan, mais Jean-Luc Barré n’a plus vraiment le temps, sinon de développer, même d’argumenter. Fondamentalement, De Gaulle est anticolonialiste, et convaincu que les colonies iront vers l’indépendance. Mais il doit maintenir la grandeur de la France, et surtout ne pas abdiquer devant les Anglais (solide anglophobie de De Gaulle), devant les communistes, devant les Américains. Donc, en 1945, il faut garder l’Indochine, et faire la guerre. Il a précipité l’engagement militaire en Indochine.

Une prestation décevante

On s’attendait découvrir le caractère novateur de ce gros livre, qui consacre 700 pages aux 14 années qui vont de la Libération à la crise de mai 1958. La présentation qui est faite de ce livre sur le site des RDVH nous apprend d’ailleurs que « Dans ce deuxième tome attendu de la biographie du général de Gaulle, Jean-Luc Barré aborde la période de l’immédiat après-guerre, de 1944 à 1958, explorant des séquences comme les procès de l’épuration ou le massacre de Sétif en 1945, à partir de documents inédits. Malgré cette période qu’on qualifie habituellement de « traversée du désert », de Gaulle, comme le montre l’auteur, est sur tous les fronts : âpres négociations avec le parti communiste et le Mouvement Républicain Populaire (MRP), tumultueux fonctionnement du Rassemblement du Peuple Français qu’il a créé en 1947 ».

Tout en étant intéressante, la conférence de Jean-Luc Barré fut décevante dans la mesure où les questions qui lui ont été posées, et auxquelles il a répondu, ne lui ont pas permis de mettre en évidence l’apport historiographique de son travail. Aucune question ne lui a été posée sur les sources nouvelles qu’il a pu découvrir et exploiter et sur les pistes qu’elles ouvrent ; le RPF a été abordé de manière très superficielle et rien n’a été dit sur le recyclage d’anciens collaborateurs en son sein, pour ne rien dire de la crise de 1958 dont n’ont été retenues que les anecdotes connues comme la conférence de presse au cours de laquelle le général affirme qu’il ne deviendra pas un dictateur à 67 ans. On n’a rien appris de nouveau sur les tractations souterraines qui permettent son retour au pouvoir. Il faut dire bien sûr que le temps imparti était d’une heure, et qu’après une grosse demi-heure on en était encore à 1944. Il nous faudra donc lire le livre ! On le fera bien volontiers.