Dans le cadre des cafés géographiques, Nathalie Fau nous brosse un portrait du détroit de Malacca, axe stratégique du commerce maritime mondial mais aussi mer intérieure et écosystème fragile… L’originalité du détroit de Malacca réside précisément dans le fait qu’il est à la fois une zone d’échanges et de transit majeurs pour le commerce international, où les nations riveraines ont toujours été profondément intégrées, et une région à part entière, façonnée, malgré les frontières qui séparent les deux rives, par un réseau dense de relations commerciales et culturelles.

Nathalie Fau est professeure de géographie à l’Université Paris Cité, chercheuse au CESMA, qui est le centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Spécialiste de l’Asie du Sud-Est insulaire (principalement l’Indonésie, la Malaisie et Singapour), ses travaux interrogent les processus d’intégration régionale. Ces dernières années, ses recherches se sont principalement orientées vers deux grands axes : les investissements chinois en Asie du Sud-Est, notamment dans le secteur portuaire, et la régionalisation des espaces maritimes en Asie (espaces transnationaux des détroits, zones communes de développement, grands écosystèmes marins).

Un passage maritime crucial

Le détroit de Malacca, situé entre la Malaisie et l’Indonésie, est un passage maritime crucial qui relie l’océan Indien à l’océan Pacifique. Avec une longueur d’environ 1000 km et une largeur variant de 38 à 390 km, il est considéré comme l’un des points de passage les plus stratégiques au monde, représentant environ 40% du commerce maritime mondial. Il est vital pour le commerce international, car il permet le transit de plus de 80 000 navires par an, transportant des marchandises essentielles entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

Un axe de tensions géopolitiques…

Cette importance économique fait du détroit un axe de tensions géopolitiques, car il est également un point de passage pour des ressources stratégiques, notamment le pétrole en provenance du golfe Arabo-Persique. Environ 16 millions de barils de pétrole transitent par ce détroit chaque jour, ce qui en fait un corridor énergétique essentiel pour l’approvisionnement énergétique mondial. Le détroit de Malacca n’est pas que cela : il forme aussi une région à part entière bordée par la Malaisie, l’Indonésie et Singapour qui entretiennent depuis des siècles des relations étroites culturelles, religieuses et commerciales.

… devenu une frontière maritime avec les Européens…

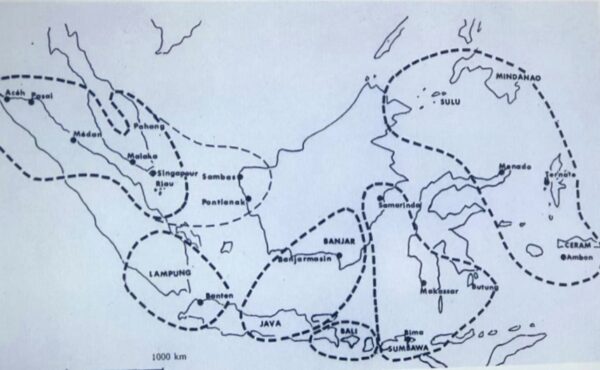

Le détroit de Malacca est une frontière maritime entre plusieurs États notamment la Malaisie, l’Indonésie et Singapour. L’idée de frontière a émergé au début du 19ème siècle dans le cadre de la colonisation lorsque les Britanniques et les Hollandais ont considéré que le détroit était une limite naturelle : en 1824 le détroit de Malacca devient une frontière. Cette vision est très européenne mais pas régionale. Le monde malais qui englobe le sud des Philippines, la Malaisie, l’archipel indonésien, considère que la mer n’est pas un obstacle et n’a donc pas besoin de frontière.

Ainsi en ce début de XXème siècle, les sultans (l’expansion de l’Islam a débuté au 7ème siècle et s’est intensifiée au fil des siècles, principalement grâce aux échanges commerciaux et à l’établissement de sultanats) n’ont pas l’intention de maîtriser un espace défini par des limites mais de rayonner sur un espace le plus vaste possible, d’avoir des allégeances des deux côtés, et de pouvoir maîtriser le détroit.…

… sans que cela ait été un obstacle pour les populations locales…

Cette maîtrise passe par la présence des gens de la mer c’est-à-dire des populations nomades, qui circulaient en permanence des deux côtés des rives du détroit de Malacca. Ces sultanats sont des ports de commerce qui ont structuré l’organisation de cet espace. D’ailleurs la frontière de 1824 n’a pas réduit les mobilités qui ont continué avec le développement des plantations qui nécessitaient une main d’œuvre importante au temps de la colonisation.

… mais avec aujourd’hui des discontinuités économiques…

Les mouvements migratoires sont ainsi restés omniprésents entre les deux rives malgré une certaine rigidité politique issue de l’indépendance de la Malaisie et de l’Indonésie. Dans le même temps la frontière est devenue une ligne de discontinuité économique très forte : les pays frontaliers ont suivi des trajectoires économiques différentes marquées par des PIB diverses entre Singapour, et ces 82 000 dollars par habitant, la Malaisie 11 000, et l’Indonésie, 4 000 seulement. D’un côté du détroit, l’émergence et de l’autre, des difficultés de développement.

… qui oriente les flux migratoires

Cette discontinuité économique majeure oriente les flux migratoires : le détroit de Malacca est devenu une porte d’entrée des Indonésiens pour ainsi gagner la Malaisie (notamment par le sud du détroit) alors que la Malaisie dans le même temps a besoin de cette main-d’œuvre étrangère qui est essentiellement indonésienne, pour continuer sa croissance économique, notamment le développement des plantations.

Ces flux transversaux s’accompagnent de liens traditionnels largement encouragés par une législation qui favorise le troc entre les populations des deux rives. En effet les populations côtières peuvent effectuer sans frais de douane ni autorisation administrative des transactions commerciales. Cela permet aux populations locales de se ravitailler en outils agricoles et en produits de base. A Sumatra par exemple, il est plus simple de traverser le détroit pour faire des échanges économiques que d’aller dans une grande ville indonésienne du fait de la moindre qualité des infrastructures portuaires. Et donc, les ports ont été conçus de cette façon comme à Port Kelang (10ème port mondial) où une jetée réservée au commerce du troc a été aménagée. Afin d’assurer la sécurité des petits bateaux (bateaux de pêche à balancier, sampans…), les gouvernements ont aménagé depuis 1998 des zones maritimes réservées aux trafics côtiers.

Parallèlement à cette économie traditionnelle, le grand commerce maritime s’est développé : le détroit de Malacca concentre les plus grands ports à conteneurs de l’Asie du Sud-Est. À son entrée, Singapour est le deuxième port à conteneurs du monde après Shanghai et un centre névralgique de raffinerie du pétrole alimentant une grande partie du Sud-Est asiatique. Fonctionnant en flux tendu, sa quasi-saturation a permis à la Malaisie de développer ses propres infrastructures portuaires, comme Port Kelang (10e rang mondial en 2024 où s’est implanté l’armateur CMA-CGM) et Tanjung Pelepas (15e rang mondial, choisi par Maersk et Evergreen).

Le détroit de Malacca représente donc un enjeu crucial à la fois pour les grandes puissances mondiales et pour les pays riverains. Le détroit de Malacca offre la particularité d’être à la fois une mer intérieure, un espace de vie et d’échanges pour les différentes populations mais aussi un point de passage stratégique essentiel.

Le détroit de Malacca, un point de passage stratégique pour la Chine

Il est d’abord crucial pour la Chine, qui dépend de ce passage pour 80% de ses importations de pétrole et pour l’exportation de ses produits manufacturés. L’Empire du Milieu se sait vulnérable en raison de sa dépendance excessive à l’égard du détroit de Malacca (dilemme de Malacca). Cette expression introduite par le président chinois Hu Jintao en 2003 résume parfaitement les préoccupations croissantes de la Chine : peur d’interruptions potentielles de ses routes commerciales, notamment en raison de la piraterie, crainte du terrorisme maritime et des tensions géopolitiques, en particulier avec les États-Unis.

En cas de conflit, comme une escalade autour de Taïwan, la Chine craint que les forces navales américaines ou indiennes ne bloquent ce passage stratégique, compromettant ainsi ses approvisionnements énergétiques. Afin d’atténuer cette vulnérabilité, la Chine a mis en œuvre plusieurs stratégies : diversifier ses routes d’importation (développement de corridors terrestres et des pipelines), renforcer sa présence navale et sa coopération régionale (participation notamment à des opérations de sécurité maritime dans la région pour contrer les risques de piraterie).

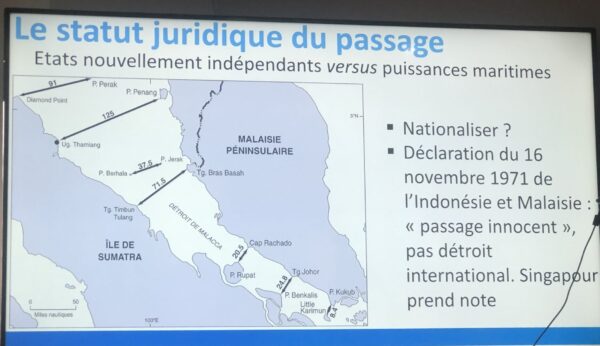

Cette situation engendre des enjeux de souveraineté et de sécurité, car les pays riverains doivent équilibrer leurs intérêts nationaux avec les exigences du droit international qui garantit la liberté de navigation dans les détroits internationaux. L’Indonésie, la Malaisie et Singapour, tout en veillant à la sécurité de leurs eaux, doivent également gérer les impacts environnementaux liés à l’intensification du trafic maritime. La gestion des frontières maritimes est donc un défi constant, nécessitant une coopération régionale pour assurer la sécurité et la durabilité de cette voie navigable. Devant cette situation difficile, la Malaisie et l’Indonésie ont envisagé de nationaliser le détroit de Malacca. Les USA et la Chine ont dénoncé cette prise de position se réfugiant derrière la liberté de circulation.

Le statut juridique du détroit a été clarifié par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay adoptée en 1982) qui définit les eaux territoriales et les zones économiques exclusives (ZEE) des États côtiers, tout en établissant des règles pour les détroits internationaux. A cette occasion, un compromis a été trouvé : le détroit de Malacca est considéré comme des eaux territoriales des États riverains, à savoir la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et la Thaïlande. Chaque État a le droit d’exercer sa souveraineté sur ces eaux jusqu’à 12 milles marins de leurs côtes, ainsi que sur une ZEE s’étendant jusqu’à 200 milles marins.

Mais bien que le détroit soit sous la juridiction des États riverains, il bénéficie également du statut de détroit international : le passage des navires en transit ne peut être restreint par des mesures économiques ou politiques ; les États riverains doivent garantir la liberté de navigation tout en conservant le droit de contrôler la sécurité maritime et de protéger l’environnement. Ainsi les Etats riverains doivent sécuriser le détroit par la mise en place de couloirs de navigation et un système de signalisation obligatoire. Seul bémol : on demande à des pays en développement de financer une liberté de passage alors que dans le même temps des pays riches et de grandes compagnies maritimes profitent de la situation sans contrepartie financière. Les entreprises déclinent leur participation financière, tandis que les pays développés considèrent le financement comme un levier de gestion du détroit.

Les gouvernements malaisien et indonésien ont signalé qu’il était inacceptable de leur faire porter seuls le coût sachant que de nombreux pays et les grandes compagnies maritimes bénéficient de la libre circulation. Finalement, un système de coopération a été mis en place en 2007 par l’Organisation maritime internationale : les États riverains vont pouvoir décider des projets prioritaires. Mais si des pays étrangers à la région financent des projets notamment sécuritaires, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour craignent que leur souveraineté ne soit remise en cause.

Sécurité maritime et environnementale

La sécurité dans le détroit de Malacca est un sujet de préoccupation majeur, notamment en raison des menaces de piraterie. La piraterie est endémique dans la région. Bien que la situation se soit améliorée ces dernières années : dans les années 1990, un quart des attaques de piraterie dans le monde se produisaient dans les eaux indonésiennes alors que seulement 10 attaques ont été signalées en 2024. Les actes de piraterie sont toujours présents d’où la nécessité d’une surveillance et d’une coopération renforcées entre les pays riverains. Des initiatives telles que les patrouilles maritimes trilatérales (Malacca Strait Patrol) ont été mises en place pour renforcer la sécurité dans cette région, en impliquant des forces navales de la Malaisie de l’Indonésie et de Singapour. Ces efforts visent à prévenir les actes de piraterie et à garantir la sécurité des routes maritimes.

Derrière ces efforts, se cache la peur de la Malaisie et de l’Indonésie d’être déclaré « Etats faillis » comme la Somalie (Un État failli est un concept qui désigne un pays dont le gouvernement a perdu sa capacité à exercer ses fonctions essentielles, telles que maintenir l’ordre public, fournir des services de base, et garantir la sécurité de ses citoyens). Quels que soient les facteurs de la défaillance, le risque pour les Etats riverains est de voir intervenir des marines étrangères sans doute américaine ou chinoise afin de sécuriser leurs eaux territoriales. Il en va donc de leur souveraineté.

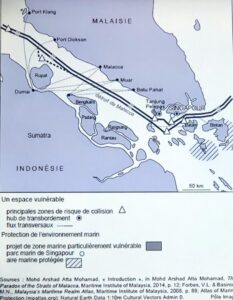

Le détroit de Malacca est une autoroute qui cependant rétrécit au fur et à mesure que l’on se rapproche de Singapour (c’est cette un entonnoir) : Lorsque l’on pénètre dans le détroit de Malacca depuis la mer d’Andaman ou l’océan Indien, il y a 300 kilomètres de large ; plus on avance dans le détroit, plus ça se rétrécit, puisqu’on n’a plus que 75 kilomètres de large à partir de Port Kelang pour atteindre une largeur de seulement 5 kilomètres entre Singapour et les îles de Batam et Riau. De plus ce rétrécissement va de pair en plus avec une profondeur qui diminue : la profondeur moyenne est de 214 mètres, mais elle n’est que de 12 mètres dans les passages les plus resserrés. Ces deux aspects augmentent les risques d’accidents importants (collusions, marée noire, échouage). Un des plus importants a été celui du Showa Maru, un pétrolier géant japonais qui transportait 237 000 tonnes de pétrole, qui s’est échoué en 1975 au large de Singapour. Plus de 3300 tonnes de brut avaient été déversées dans les eaux de l’île de Sentosa.

L’île de Sentosa a été de nouveau affectée en juin 2024 par une collision entre deux navires provoquant une nouvelle marée noire contraignant à fermer toute une plage de cette île très touristique. Ces accidents ont entraîné des conséquences sur le tourisme, la pêche, l’aquaculture et plus largement sur les écosystèmes fragiles comme les mangroves qui jouent un rôle essentiel dans la protection des côtes et la biodiversité marine. Elles sont cruciales pour de nombreuses espèces marines, servant de nurseries pour les poissons et d’habitat pour d’autres formes de vie marine. Enfin le détroit de Malacca est un endroit très riche en biodiversité marine, abritant environ 3 000 espèces marines dont certaines très menacées comme la tortue luth.

Comment concilier une ouverture sans limite du détroit aux flux internationaux tout en protégeant en même temps l’environnement et les ressources naturelles ?

Cette question n’est pas envisagée de la même façon que l’on soit un Etat riverain ou un Etat (et une compagnie maritime) qui met en avant la liberté de navigation et la sécurisation de ses navires. Depuis février 1977, ont été mis en place des couloirs de navigation, ainsi que des systèmes d’aide à la navigation. Depuis 1998, un signalement obligatoire des navires en transit a été installé : une série de radars sur les deux côtes permet de suivre un navire depuis l’entrée du détroit jusqu’à sa sortie pour éviter de pouvoir réagir rapidement en cas d’accident.

Après un exposé d’une remarquable qualité par sa clarté et par ses informations variées, Nathalie Fau a répondu à des questions portant principalement sur les solutions face l’engorgement du détroit de Malacca.

Quels sont les alternatives au détroit de Malacca ? Sont-elles fiables ?

- Le détroit de la Sonde : il est déjà utilisé par les supertankers qui ne peuvent utiliser le détroit de Malacca. Ces détroits en Indonésie sont des alternatives au détroit de Malacca. Cependant il n’offre pas les mêmes garanties de sécurité notamment dans le domaine de la piraterie.

- Canal de Kra : Ce projet en Thaïlande vise à créer un canal qui relierait le golfe de Thaïlande à la mer d’Andaman, permettant ainsi de contourner le détroit de Malacca. Ce canal pourrait réduire considérablement le temps de transit pour les navires, mais il nécessite des investissements importants à cause des ruptures de charge. Aussi bien que le canal de Kra puisse offrir des avantages en termes de réduction de distance, les ruptures de charge et les coûts associés pourraient poser des défis significatifs. Les entreprises devront évaluer soigneusement ces facteurs pour déterminer si l’utilisation du canal sera économiquement viable par rapport aux routes maritimes traditionnelles. De plus Si le canal de Kra devient une alternative viable, cela pourrait diminuer le volume de trafic maritime passant par Singapour, ce qui pourrait affecter son statut de principal port de transbordement en Asie.

- Pont terrestre ou Land Bridge : La Thaïlande propose un projet de pont terrestre qui pourrait servir de route alternative pour le transport de marchandises entre l’Asie du Sud-Est et d’autres régions. Ce projet pourrait réduire la dépendance au détroit de Malacca, en offrant une voie terrestre pour le transport de marchandises.

- Les routes de la soie : Les initiatives de la Chine, comme les Nouvelles Routes de la Soie, visent à développer des infrastructures terrestres reliant la Chine à d’autres régions, ce qui pourrait également servir d’alternative au transport maritime traditionnel.

Pour aller plus loin, sur Clio-Carto :

Le détroit de Malacca, un couloir intense de circulation maritime mondiale

Vincent Lahondère | Nov 7, 2025 | ARTICLES À TRIER, CARTO-GEOPO, Géopolitique en Première, Géopolitique en Terminale | 0