L’idée principale : faire le bilan des grandes étapes de la cartographie de la France. Il n’y a pas eu de débat, car chaque intervenant était spécialiste d’une époque.

Quelles images a-t-on de la France quand on dit carte de France ?

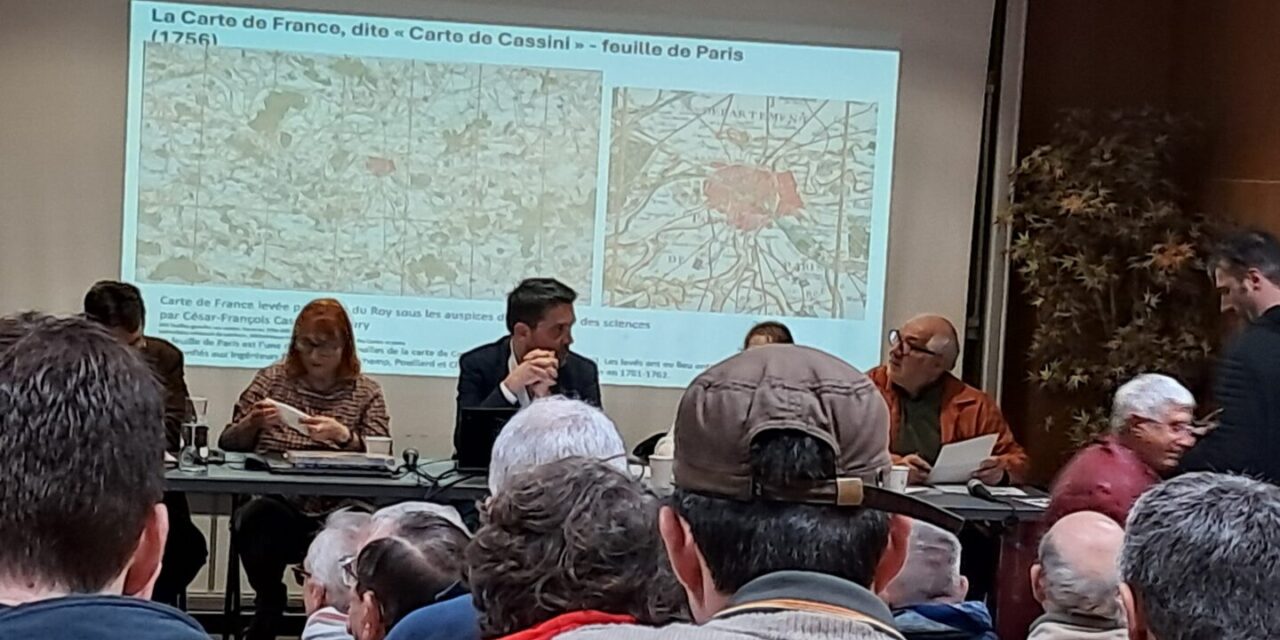

Temps Modernes. Cassini avant Cassini. C’est à l’initiative de Colbert et de l’Académie des Sciences que commence la réalisation de cartes, avec le perfectionnement des techniques d’observation et des techniques de relevés (avec la triangulation) en 1668. La couverture de la France -à partir du méridien de Paris- est achevée en 1744.

En réalité, avec une dynastie de 4 Cassini, il y en a toujours un derrière les cartes précédentes. De 1747 à 1783, Cassini achève vraiment la couverture complète de la France (d’où la carte dite de Cassini), car il y avait encore beaucoup de trous dans la carte. Elle est financée, en partie seulement, par les deniers publics.

Epoque contemporaine. La réussite des cartes et leur utilisation dépendent des techniques d’impression. Pour tout le 19ème s., le pays ne dispose que de 4 types de carte (dont celle de Cassini qui sert encore un peu). Entre 1806 et 1866, on élabore la carte dite d’Etat-major. Elle est imprimée à partir de gravures sur cuivre, ce qui est très bien, sauf pour les mises à jour ! Heureusement qu’on invente la technique de la galvanoplastie vers 1850, qui est beaucoup plus souple pour effectuer ces mises à jour. Un grand bond pour passer à l’informatique. Toutefois, les grisés des fonds de carte sont ceux d’origine.

On a perdu Brunet et les chorèmes.

Moyen-Age. Il existe des cartes de régions autour de la Méditerranée, mais rien sur la France. On a l’idée de représenter la France seulement vers 1400-1450 avec Charles V et Jeanne d’Arc. Il faut attendre le 16ème s. pour avoir une tapisserie avec des cartes mentales.

Antiquité. Comment se représenter l’espace ? On a redécouvert en 2021 au musée de St-Germain-en-Laye une dalle de tumulus (perdre un objet frisant les 2 tonnes dans un musée !) : la dalle de St-Bélec. Elle date du Bronze ancien, vers 1900-1800 av. JC. Il s’agit d’une carte mentale représentant le pouvoir local, car les chercheurs pensent que les cupules évoquent les tombes princières, entourées de rivières et de reliefs. Et la Gaule ? Elle n’existe pas, pas plus que les 3 Gaules qui sont une invention de César. « L’espace Gaule » n’existe que par les noms de tribus.

Quels rapports entre pouvoir politique et cartographie ?

Moyen-Age. Les cartes existantes sont basées sur celles du monde grec, avec les ajouts du christianisme. Mais certains détails peuvent être représentés, comme l’île de Ré, le phare de Cordouan qu’on trouve en 1375 dans un atlas appartenant au roi de France. On a là un renseignement précis sur les côtes (ce qui était recherché) et une vision du monde. Exemple concret d’un rapport étroit entre l’Etat et la représentation.

Antiquité. A l‘époque romaine, on produit des cartes. Ces cartes n’existent plus, mais on a les textes qui ont permis leur élaboration. Au 2ème s. ap. J.C., Ptolémée établit des cartes avec la triangulation. Eratosthène, 3ème s av. J.C., a fait une carte générale des zones anthropisées. Je passe sur la discussion entre les différents cartographes et leur système de représentation (Eratosthène, Pomponius Mela, Ptolémée). Les Romains collaient les noms des peuples -car c’était pour eux prioritaire- sur la carte de Strabon (1er s. av. J-C – 1er s. apr.-C) qui comportait les reliefs et les cours d’eau.

On a aussi perdu la table de Peutinger.

Renaissance. Les cartes se multiplient et il en résulte un changement de l’aspect du territoire. Au XVIème s., on commence par utiliser des cartes reconstituées de Ptolémée, dite « carte vetus ». Puis, petit à petit, elles sont améliorées avec des littoraux comportant beaucoup plus de précisions que l’intérieur du pays. Enfin, en 1525, la 1ère carte de France, à proprement parler, est réalisée par Oronce Fine. C’est un mathématicien, car il faut savoir calculer les latitudes, longitudes et utiliser de nouveaux systèmes de projection. Il appelle cette carte « Gaule » et non « France »; en effet, elle inclut la Belgique et la Gaule cisalpine. Pourquoi ? on rappelle que la Renaissance s’inscrit dans le courant historique de la valorisation de l’Antiquité et de l’effacement du M-A et en particulier du démembrement de l’empire carolingien.

Quel rapport avec le politique ? question complexe. Ces cartes sont élaborées au Collège de France, juste créé par François 1er. Mais elles ne sont pas payées par le Roi et elles sont gravées par des éditeurs privés et vendues relativement bon marché à des voyageurs. Toutefois, elles servent les ambitions du Roi en reprenant les limites d’une grande Gaule.

Epoque contemporaine. Ton humoristique. La carte d’Etat-major a bien une origine militaire. Avec la Révolution française, l’armée prend le contrôle de la fabrication et de l’utilisation de la carte. Créée pour la guerre, mais a-t-elle vraiment servi ? en 1870, on n’a pas eu le temps de sortir les cartes, et de toute façon, avec les trop nombreuses hachures, elle était illisible. Pour la 1ère GM, l’échelle n’est pas adaptée pour la guerre des tranchées. Et pour la 2ème GM, elle est totalement désuète. Après 1870, est élaborée une nouvelle carte plus lisible et en couleurs et donc plus facile d’utilisation. Il faut dire qu’il y a aussi une rivalité avec les ingénieurs civils qui font les leurs. Au tournant du 19ème s., les militaires veulent reprendre la main, mais c’est très long à faire et ce ne sera jamais fini pour la 1ère GM.

La carte, objet de culture générale et collective

Que reste-t-il de celles de l’Antiquité ? la toponymie : ce sont les noms des peuples, des cours d’eau. Les espaces définis par César dans la Guerre des Gaules sont réutilisés par Camille Jullian pour évoquer les frontières naturelles (Pyrénées, Alpes, Rhin), relayant ainsi le discours nationaliste de la IIIème République.

Que reste-t-il de celles de la fin du M-A ? la culture a une influence sur la carte. On a des lieux communs sur les populations locales (« il n’est de moutarde qu’à Dijon », « il n’est palais qu’en Avignon ») et on va les représenter avec des proverbes incluant des bâtiments, sites. Ces « cartes » servent aux premiers touristes qui espèrent trouver les lieux évoqués dans les lieux communs quand ils arrivent dans ces endroits.

A l’époque contemporaine. A partir de quand est-il normal d’avoir une carte pour se déplacer ? c’est récent car auparavant les plaques de cuivre s’usaient très vite. On ne pouvait imprimer la carte de Cassini qu’en 500 exemplaires à la fois. Avec la carte d’Etat-major, on passe à 2 000 car c’est très cher et c’est très lent de refaire les plaques. Il faut attendre les progrès de la lithographie, puis du zinc et de la photographie à partir de 1870 pour avoir des cartes beaucoup moins chères. On peut alors parler de démocratisation. La production explose littéralement avec la 1ère GM.

En conclusion, une question du public. Quand apparaît le mot « Hexagone » ? c’est le médiéviste qui répond ! On le trouve vers 1880 dans les manuels de géographie de la IIIème République tandis qu’au M-A, on évoque le losange.

NB : Les passages en italique sont de la rédactrice.