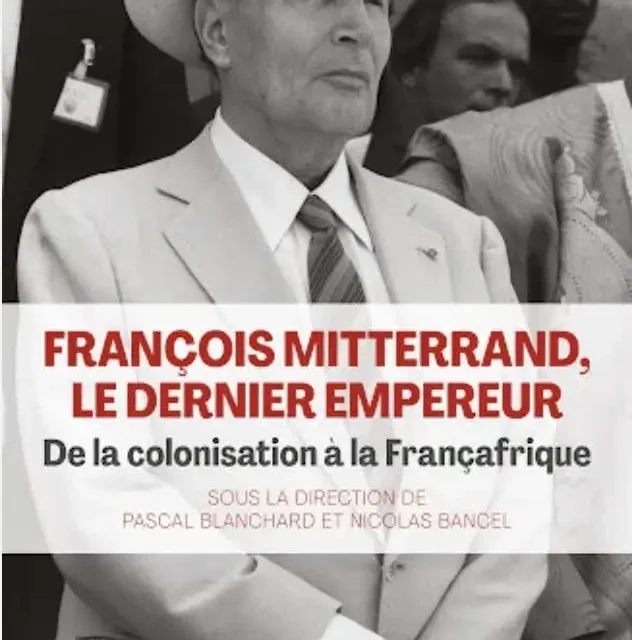

Carte Blanche aux Éditions Philippe Rey ; le Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation et le Groupe de recherche Achac

à propos de l’ouvrage François Mitterrand, le dernier Empereur.

Les participants

Autour de Pierre Haski, journaliste, à Libération et à France Inter, cofondateur, en 2007, du site d’informations Rue89.com, aujourd’hui chroniqueur Géopolitique à la Matinale de France Inter et au Nouvel Obs, cette table ronde réunit les directeurs et plusieurs contributeurs de l’ouvrage François Mitterrand, le dernier empereur De la colonisation à la Françafrique, Philippe Rey, 2025, 928 pages. Tous les participants sont des spécialistes reconnus de l’histoire et de la mémoire de la France coloniale et postcoloniale.

Pascal Blanchard est historien, chercheur-associé au Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation, codirecteur du Groupe de recherche Achac, spécialiste en histoire contemporaine et documentariste. Il a codirigé ou dirigé une soixantaine d’ouvrages, notamment Décolonisations françaises. La chute d’un Empire (avec Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire), Éditions de La Martiniere, 2020 ; Le Racisme en images (avec Gilles Boëtsch), Éditions de La Martiniere, 2021. Il vient de codiriger France, terre d’immigration. Treize siècles de présence du Maghreb, de l’Égypte et de l’Orient, Philippe Rey, 2025 ; Doit-on s’excuser de la colonisation ?, (avec Benjamin Stora), Editions Desclée de Brouwer, 2025.

Nicolas Bancel est historien, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, chercheur au Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation et codirecteur du Groupe de recherche Achac. Il est spécialiste d’histoire coloniale, postcoloniale et de l’histoire du corps. Il a notamment publié ou codirigé une soixantaine d’ouvrages dont Décolonisations ? Élites, jeunesses et pouvoirs en Afrique occidentale française (1945-1960) (Publications de la Sorbonne, 2022) ; Le Postcolonialisme (Presses universitaires de France, 2022), Histoire globale de la France coloniale (Éditions Philippe Rey, 2022) avec Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Dominic Thomas ou encore Colonisation & propagande. Le pouvoir de l’image (Le Cherche Midi, 2022) avec Sandrine Lemaire, Pascal Blanchard, Dominic Thomas et Alain Mabanckou. Il vient de codiriger France, terre d’immigration. Treize siècles de présence du Maghreb, de l’Égypte et de l’Orient (Philippe Rey, 2025).

Vincent Duclert, historien, a publié en 2015 La France face au génocide des Arméniens et co-organisé le colloque international « Cent ans de recherche sur le génocide des Arméniens ». De 2016 à 2018, il a présidé la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse et de 2019 à 2021, la Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Il a publié chez Tallandier en 2024 La France face au génocide des Tutsis et en 2025 Arménie. Un génocide et la justice (avec Raymond Kévorkian et Thomas Hochmann, Belles Lettres, 2025).

Benjamin Stora est historien, professeur émérite des universités, spécialiste de l’histoire du Maghreb contemporain, des guerres de décolonisation et de l’histoire de l’immigration maghrébine. Il a publié une quarantaine d’ouvrages, dont La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie (La Découverte, 1991), Appelés en guerre d’Algérie (Gallimard, 1997), La guerre d’Algérie (Hachette Littératures, 2006) avec Mohammed Harbi, Les mémoires dangereuses (Albin Michel, 2016) avec Alexis Jenni, et L’Algérie en guerre (1954-1962). Un historien face au torrent des images (L’Archipel, 2024).

Sandrine Lemaire est agrégée, docteure en histoire de l’Institut universitaire européen de Florence, et codirectrice du Groupe de recherche Achac. Elle est coauteure de plusieurs ouvrages dont Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines (avec Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch et Éric Deroo), La Découverte, 2004 ; La Fracture coloniale (avec Pascal Blanchard et Nicolas Bancel), La Découverte, 2005 ; L’Illusion coloniale (avec Éric Deroo), Éditions Tallandier, 2006 ; Décolonisations françaises. La chute d’un empire (avec Nicolas Bancel et Pascal Blanchard), Éditions de La Martiniere, 2019 et Colonisation & propagande. Le pouvoir de l’image (avec Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Alain Mabanckou, Dominic Thomas), Le Cherche Midi, 2022.

Agrégée et docteure en Histoire, Judith Bonnin est Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne. Spécialiste d’histoire politique et d’histoire des relations internationales, ses recherches portent sur l’histoire du Parti socialiste français, de l’internationalisme socialiste et des engagements politiques internationaux. Elle est notamment l’auteure de : Les voyages de François Mitterrand. Le PS et le monde (1971-1981) (PUR, 2014).

Résumé éditeur de l’ouvrage

Une trajectoire décortiquée depuis ses engagements de jeunesse dans les années 1930 en faveur de la conquête italienne et fasciste de l’Ethiopie en 1935 puis à Vichy durant les premières années de la guerre jusqu’au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 en passant bien évidemment par la guerre d’Algérie. Autant d’ambivalences que les auteurs prennent le soin de remettre dans leur contexte historique et politique.

On croyait tout savoir des mystères de François Mitterrand : Vichy et la Francisque, les relations troubles avec l’extrême droite, sa double vie intime et les « affaires » de ses deux septennats (1981-1995). Mais il restait le domaine colonial et l’Afrique. François Mitterrand, sa vie durant, n’a eu de cesse de réécrire son histoire, imposant le mythe du « grand décolonisateur » à ses hagiographes. Trente ans après son départ de l’Élysée, le temps est venu qu’un ouvrage se penche sur la part la plus opaque du plus énigmatique des présidents de la République…

Le rêve du « dernier empereur » a été durant toute sa carrière politique de conserver à la France un domaine colonial ou une zone d’influence ultramarine, sources de puissance et de grandeur à ses yeux… La victoire socialiste de 1981 n’a rien changé à cette vision du monde. Dès Vichy, il travaille pour les services de propagande de la Légion et avant guerre il soutient Mussolini dans sa conquête de l’Éthiopie. De 1947 à 1950, il voyage en Afrique, préparant son arrivée au ministère de la France d’Outre-Mer (1950-1951). Pendant la guerre d’Algérie, il est ministre de l’Intérieur puis de la Justice (quarante-cinq condamnés à mort algériens seront guillotinés alors qu’il est en fonctions). Pendant sa traversée du désert, il effacera toutes les traces de son passé impérial jusqu’à sa victoire de 1981 avec le soutien des associations de rapatriés. À peine élu, il s’engage pour l’amnistie des putschistes de l’Algérie française et redonne vie à la Françafrique. Le double langage est de mise, aussi bien sur la bombe atomique en Polynésie que sur les « événements » en Nouvelle-Calédonie. Tout au long de ses deux mandats, les « affaires africaines » sont gérées en famille (son fils est à ses côtés à l’Élysée) et les interventions militaires se succèdent sur le continent. Du discours de La Baule (1990) au génocide des Tutsis au Rwanda (1994), la fin de son second septennat est une longue suite de désillusions, de compromissions, de scandales et d’aveuglements.

Pour raconter soixante-cinq ans d’une vie à l’ombre de l’Empire colonial, ce livre fait appel aux meilleurs spécialistes et s’appuie sur des archives inédites. Il dévoile ainsi les derniers secrets du Sphinx.

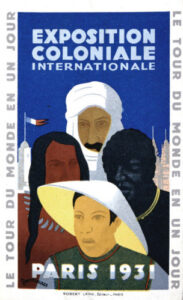

Mitterrand, ébloui par l’exposition coloniale de 1931, défenseur de la conquête de l’Ethiopie par l’Italie fasciste

Dans sa jeunesse, François Mitterrand conçoit les relations de la France avec ses colonies africaines, indochinoises, et ses territoires d’Outre-mer sur le mode de la domination économique et politique. Pour le jeune homme, comme pour beaucoup d’autres de sa génération, la puissance française est intrinsèquement liée à son Empire, qui assure la gloire et la renommée de la France à travers le monde. Cet impérialisme de raison est aussi un impérialisme de passion. En 1931, le jeune Mitterrand assiste à l’Exposition coloniale internationale de Vincennes, ode à la prétendue mission civilisatrice de la France.

Pour François Mitterrand, la puissance impériale participe également à la défense de l’Occident, dont le destin serait de guider les peuples colonisés hors des ténèbres. Cette vision est perceptible dans son soutien à l’Italie fasciste de Mussolini, lors de la seconde guerre d’Éthiopie en 1935-1936. Journaliste à l’Écho de Paris, François Mitterrand se mobilise contre Gaston Jèze, conseiller juridique de l’empereur Haïlé Sélassié, et défend le droit de l’Italie fasciste à conquérir l’Éthiopie. Pour Mitterrand, soutenir l’Italie de Mussolini, c’est défendre le droit à coloniser. C’est aussi montrer une fraternité d’armes des nationalismes européens.

Premiers voyages en Afrique et clichés coloniaux

François Mitterrand voyage sur le continent africain entre 1943 et 1950. Entre deux réceptions mondaines, il participe à des chasses, découvre des villages de Pygmées, visite des stations de radio ou des dispensaires, qui incarnent les lieux symboliques de la présence française en Afrique. Durant ces déplacements, François Mitterrand est en lien avec les administrations coloniales. Le dialogue n’existe pas en revanche avec les élites africaines. Mitterrand se dote alors d’un solide réseau de relations, central pour la suite de son parcours. L’historienne Judith Bonnin, autrice de Les Voyages de François Mitterrand. Le PS et le monde (1971-1981) (Presses universitaires de Rennes, 2014), insiste sur le voyage qu’il fait au début de l’année 1950 en Afrique-Occidentale française, en tant que conférencier de l’Alliance française. François Mitterrand est alors député et livre un récit de voyage : « Il donne à lire sa vision romantique et littéraire de l’Afrique. Il est très silencieux sur la politique. Or, on sait qu’il a rencontré les officialités coloniales. Dans le contexte bouillonnant de 1950, cela pose question sur les problématiques qu’il a effleurées ou creusées », décrit l’historienne. Elle poursuit : « Mon interprétation est que la source n’est pas politique et qu’il est assez prudent dans cette époque compliquée. D’ailleurs, il gardera ce fonctionnement ensuite : à la fois, il chronique beaucoup et, pour un certain nombre de conversations importantes, il préfère les promenades et l’absence de traces écrites. » Pour Judith Bonnin, ce voyage est structurant pour François Mitterrand et explique qu’en juillet 1950, il choisit le ministère de la France d’Outre-mer « pour sa carrière politique et pour les intérêts de la France tels qu’il les perçoit. »

Mitterrand s’est construit une image fausse d’anticolonialiste

Ministre de la Quatrième République, François Mitterrand conduit une politique qu’il veut réformatrice, particulièrement en Afrique. « En 1953, il propose d’abandonner l’Indochine pour se focaliser sur l’Afrique. L’idée de l’Afrique comme extension de la France et comme condition de sa puissance lui tient à cœur », souligne Nicolas Bancel. L’historien précise qu’être réformateur ne veut pas dire être anticolonialiste : « Les réformateurs pensent que la pérennité de l’Empire doit passer par des réformes limitées. (…) L’image d’anticolonialiste que François Mitterrand s’est construite dans les années 1960-1970 est totalement fausse ».

La conception mitterrandienne de la diplomatie se durcit avec le déclenchement de la guerre d’Algérie en 1954. « C’est quelqu’un qui n’a jamais hésité sur la répression », fait remarquer Pascal Blanchard. Pour Mitterrand, ministre de l’Intérieur, puis ministre de la Justice, l’Algérie française est la clé de voûte de l’Empire et la condition même de la grandeur française. La vision impérialiste de Mitterrand échoue face aux indépendances. Pour l’homme politique, reste à effacer ce passé colonialiste, perçu comme une tâche indélébile pour la suite de sa carrière.

Mitterrand, le garde des Sceaux et le guillotineur de la Bataille d’Alger

Quand l’insurrection algérienne éclate à partir du 1er novembre 1954, il est plutôt pragmatique. En tant que ministre de l’Intérieur, il tente d’écraser la rébellion et de rétablir l’ordre. Mais il se montre également un humaniste. La torture le heurte. En 1955, il a l’intention de réformer la police en Algérie afin de la rendre plus respectueuse des populations musulmanes. Son projet consiste à muter en métropole les éléments les plus durs de la police locale et à nommer en Algérie des policiers de la métropole, plus vertueux. Un projet qui n’aboutira pas, car le gouvernement Mendès-France, dont il est membre, tombe le 5 février 1955 après huit mois d’exercice du pouvoir.

Le virage est pris lorsqu’il devient ministre de la Justice du gouvernement de Guy Mollet, le 2 janvier 1956. Le président du Conseil revient d’Alger où il a été conspué. Cette fois, il est bien décidé à écraser le FLN. La politique va se durcir. Garde des Sceaux, Mitterrand est alors le numéro trois du gouvernement. Au rythme où ceux-ci tombent, c’est bientôt son tour de diriger les affaires du pays, se dit-il. Mais pour rester dans la course, il ne faut pas faire partie des mous. Il va alors se déclarer favorable, dans la grande majorité des cas, à l’exécution des condamnés à mort qui attendent dans les geôles d’Algérie, contrairement à ses compagnons Pierre Mendès France, Alain Savary ou Gaston Defferre. Le seul autre à approuver les exécutions est Maurice Bourgès-Maunoury, ministre des Armées, en compétition avec Mitterrand pour le poste de président du Conseil.

On compte 45 guillotinés tandis qu’il occupe les fonctions de garde des Sceaux. Il refusera trente-deux demandes de grâce, en acceptera huit. Cinq avis ne sont pas connus. Retenons que dans 80 % des cas connus, François Mitterrand a refusé la grâce. Contrairement à ce qu’on a pu croire, ces premiers condamnés à mort exécutés de la guerre d’Algérie ne sont pas des poseurs de bombe. Ils ont participé à l’insurrection, mais souvent sans commettre de meurtre. L’un des deux premiers auxquels on a coupé la tête, Abdelkader Ferradj, était un musulman qui avait tenté de mettre le feu à une meule de foin ! Ce n’est qu’après Mitterrand que les poseurs de bombe du FLN d’Alger seront capturés. Avant, les prisonniers sont juste de pauvres types qui n’ont pas fait grand-chose…

Mitterrand consolide les réseaux gaullistes de la Françafrique

En 1981, François Mitterrand devient président de la République française. Il hérite des réseaux diplomatiques de la Françafrique, consolidé depuis plusieurs décennies par les présidents précédents. Dès ses premières années de mandat, Mitterrand maintient la politique de « pré carré africain », initiée par le général de Gaulle. Pour le président socialiste, ne pas maintenir l’influence française en Afrique impliquerait d’amputer la nation d’une grande part de sa puissance. Sur le plan intérieur, le président Mitterrand organise la mémoire du passé colonial français. En 1982, il négocie l’amnistie des généraux de l’OAS et leur redonne leurs titres militaires. Il soutient également le projet d’un « mémorial » de la France coloniale, en hommage aux rapatriés d’Algérie, à Marseille.

« Les responsabilités lourdes et accablantes » de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda

Le second mandat de François Mitterrand, entre 1988 et 1995, n’apporte pas de modification sur les relations à tenir avec les chefs d’État africains. En mars 2021, l’historien Vincent Duclert a remis à Emmanuel Macron un rapport sur le rôle de la France au Rwanda de 1990 à 1994. Ce document de 1 200 pages, établi grâce à un accès sans précédent aux archives de l’Etat, concluait à « un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes » des autorités françaises dans le génocide des Tutsis, qui a fait près d’un million de morts en 1994. Il montrait un naufrage politique, militaire et diplomatique. Il révélait aussi un aveuglement idéologique de François Mitterrand et de ses conseillers, imposé au reste de l’appareil d’Etat.

François Mitterrand « a vu dans le Rwanda une aubaine ». En 1990, il prend la décision de soutenir Juvénal Habyarimana ; il mobilise la francophonie, il renforce dans le « domine réservé » la Défense et l’Afrique ; il écarte Michel Rocard, qui apprend par la presse l’envoi de troupes à Kigali. Il nie le génocide ; il a une vision raciste de l’Afrique. Il écarte toutes les informations de ses diplomates, de ses militaires.

C’est peu dire qu’on sort ébahi et terriblement déçu de cette table ronde quand, comme beaucoup de participants l’ont avoué pour eux-mêmes, on a voté pour Mitterrand à plusieurs reprises, en étant à l’opposé du colonialisme. Même si l’on n’avait plus guère d’illusions, on aurait aimé ne pas tomber si bas. Tous s’interrogent d’ailleurs sur les raisons qui peuvent expliquer que l’image que Mitterrand a voulu donner de lui-même, ait si longtemps fait écran à la vérité. En 1981, la volonté d’alternance a primé sur celle de la connaissance du passé. Il est parvenu très tôt à brouiller les pistes ; il savait que sa politique colonialiste était une tache. Rocard, Savary ou Pierre Mendès France connaissaient la réalité. Les accents tiers mondistes étaient une façade.