A l’occasion de la publication aux éditions Autrement de l’ « Atlas des villes mondiales », leurs auteurs axent leur présentation sur la question du changement climatique. Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, les espaces urbains semblent être devenus les lieux de cristallisation des enjeux du XXIe siècle, en particulier ceux relatifs au changement climatique. Dans ce contexte urbain et d’urbanisation, comment vivre dans une ville par plus de 50° ? Comment vivre dans une ville asphyxiée ? Comment envisager la disparition de villes en cas de montée des eaux ?

Avec Charlotte RUGGERI, Géographe, chercheuse associée à l’Université Gustave-Eiffel, professeure en CPGE et directrice de publication d’Urbanités, Frédérique CELERIER, Géographe, professeure d’histoire-géographie en lycée et membre d’Urbanités et Daniel FLORENTIN, Géographe, maitre-assistant à l’École des mines et membre d’Urbanités.

Quelles préoccupations liées au changement climatique ?

Daniel Florentin commence son propos par l’exploration des préoccupations liées aux changements climatiques, comme la qualité de l’air. Les différents thèmes dans l’Atlas sont souvent abordés par l’analyse de ces processus déjà extrêmement présents dans les villes et par la manière d’imaginer leur futur.

Dans la perspective de comprendre les processus de pollution atmosphérique, en fonction de contextes différents, l’intervenant présente des graphiques qui mesurent, le même jour, la concentration d’un certain nombre de polluants dans trois villes : Xian, Dakar et San Francisco.

Il est intéressant de constater que les résultats sont inquiétants. Tandis que le feu ravage une partie de la Californie, on observe dans la ville historique chinoise, un jour ordinaire, une qualité de l’air très mauvaise. Le nombre de morts lié à ce problème – trois fois plus élevé que les personnes décédées du sida, de la malaria, et de la tuberculose réunis – rend compte de l’ampleur du phénomène de pollution urbaine.

La compréhension du mécanisme et de sa gravité est parfois encore faible. L’expression « airpocalypse » insiste sur l’enjeu sanitaire urbain.

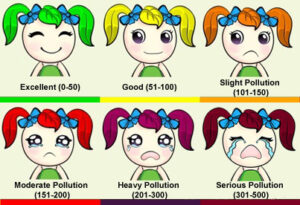

Par le déploiement du marketing urbain, certaines villes mettent en avant l’attractivité de leur cité qui bénéficie d’un air plus pure, plus propre. C’est le cas de Shanghai qui communique sur les améliorations par le biais d’un visuel où l’on voit une petite fille passée du rire aux larmes, selon la qualité de l’air.

L’OMS a établi le seuil de 25 microgrammes par m3 de particules fines. Au-delà de ce seuil, on considère que les conditions sont nuisibles pour la santé. Le dioxyde de soufre, qui émane de certaines productions industrielles, est à l’origine de pluies acides, notamment en Amérique du Nord dans les années 70. Des normes ont été mises en place pour diminuer la concentration de soufre. Désormais en Europe et aux Etats-Unis, on limite respectivement à 10 et à 15 ppm la concentration de ces particules dans les carburants.

Dans le secteur de l’industrie parapétrolière, certaines firmes transnationales vendent des carburants avec des compositions différentes selon les pays, pour se conformer au standard des normes de ces Etats. Une essence très peu soufrée est destinée au marché nord-américain et européen, à l’inverse de l’Afrique, où l’on peut atteindre des concentrations de 3000 ppm. Ces questions d’inégalités dans les réglementations sanitaires ont été qualifiées « d’arbitrages régulatoires » par Gabrielle Hecht. A cela s’ajoute l’absence d’information aux populations les plus exposées.

Une notion récente, appelée « niche climatique », détermine la limite au-delà de laquelle la possibilité de vie humaine sur terre n’est plus possible. Dans la ville de Quriyat à Oman, en juin 2018, la température n’est pas redescendue en dessous de 42,6°C pendant 51 heures consécutives ! A Koweit city la température a augmenté de près de 2°C depuis 1975. Ces phénomènes soulèvent le problème de la vulnérabilité et de la gestion de ces territoires, pour qu’ils restent habitables.

Les effets de l’élévation du niveau de la mer laissent craindre, selon les projections pour la fin du siècle, la disparition de Miami, submergée par les eaux.

Les urbanistes s’interrogent sur les modalités de concevoir désormais la ville. Des solutions commencent à être explorées. Par exemple, à Grenoble, durant l’été 2020, on a cherché à raviver les processus de fraîcheur urbaine, avec l’objectif de repasser en pleine terre les cours d’école.

Les villes, acteurs incontournables dans la lutte contre le changement climatique

Frédéric Célérier propose d’analyser à différentes échelles les villes en tant qu’acteurs incontournables dans la lutte contre le changement climatique. Des solutions sont élaborées, mais cela ne se fait pas sans tensions. De manière générale, les villes sont davantage engagées que les Etats. Le réseau C40 (qui existe depuis 1991) rassemble plus de 90 villes qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des métropoles élaborent aussi des stratégies d’adaptation et de résilience, en essayant de penser les actions de manière globale et transversale, pour faire aux canicules et aux inondations. Cela peut conduire à la création d’îlots de fraîcheur, par la mise en œuvre de politique de transport, comme les politiques cyclables. Les « coronapistes » à Paris répondent à un principe « d’urbanisme tactique » qui vise à adapter les infrastructures et à accompagner le changement des pratiques urbaines. La végétalisation des villes, la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments, le développement de l’agriculture urbaine sont d’autres exemples de politiques d’urbanisme, pour la déminéralisation des espaces. Par ailleurs, on assiste à un phénomène d’écogentrification, qui génère un espace d’entre-soi, à l’image de l’écoquartier de Clichy-Batignolles à Paris, du canal de l’Ourcq, ou de la High Line new-yorkaise.

Comment mettre en pratique ces propositions, alors que l’on assiste au maintien de la verticalisation dans les grandes métropoles ? Les imposants shopping malls, qui caractérisent l’identité urbaine des villes du golfe arabo-persique, constituent néanmoins des refuges à la canicule.

La question des utopies urbaines post-climatiques

Charlotte Ruggeri propose de s’interroger sur la question des utopies urbaines post-climatiques, correspondant à de très grands projets urbains, qui sont pensés comme des réponses aux changements climatiques (ville intelligente, ville verte). On imagine des espaces urbains qui vont pouvoir résister à des chaleurs extrêmes, à la montée des eaux…

New-York pourrait être confrontée à une montée des eaux de un à deux mètres. Lors de la tempête Sandy (2012), 17 % de la ville avait été inondée. Le projet Big U, au sud de Manhattan, a pour vocation de créer une ceinture urbaine végétalisée sur les berges (avec des espaces de promenades, de jeux, de loisirs). Les autorités ne souhaitent pas simplement aménager une digue-barrière face aux aléas. Les populations doivent cependant pouvoir s’approprier ces espaces.

Projet de ville flottante à Ijburg près d’Amsterdam, pour vivre avec l’eau. Les maisons ont été conçues avec un caisson immergé, mais leur coût à l’achat reste élevé (entre 400 000 et 600 000 euros).

Ijburg près d’Amsterdam

Les utopies technoscientifiques sont des modèles qui émergent. C’est le cas du projet de Masdar aux Emirats Arabes Unis, lancé en 2008 (et qui devrait se terminer en 2030), pour un investissement de 15 milliards de dollars. La ville construite au milieu du désert doit fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables (panneaux solaires, tours qui refroidissent l’air, façades qui évitent le rayonnement direct…). On est à la fois dans la réutilisation de modèles d’architecture vernaculaire (avec les façades), mais avec des formes très techniques. Le projet s’appuie sur des principes de biomimétisme. Certains bâtiments seront amenés à reproduire le fonctionnement des ailes des oiseaux pour faciliter leur rafraîchissement. Cet îlot désertique semble en contradiction avec les villes voisines, comme Abou Dhabi (ne fonctionnant qu’avec la climatisation), qui ont des empreintes carbones parmi les plus élevées au monde.

Masdar aux Emirats Arabes Unis

Les smart cities reposent sur un « rêve gestionnaire », ce qui revient à dire que ces villes intelligentes ont des gestions optimisées des flux et une connaissance fine des processus urbains. Les capteurs et les réseaux numériques qui gèrent ces flux d’information occupent significativement le territoire et nécessitent des infrastructures, comme les datas centers. Ceux-là développent leur emprise sur les espaces urbains. (voir le cas de la Plaine Saint-Denis au nord de Paris à l’emplacement d’anciennes friches industrielles). Ces bâtiments ont un impact sur les marchés foncier et immobilier, en raison de leur superficie importante.

Songdo bâti sur un polder, en Corée du Sud, a été la première ville intelligente (2003), dans le cadre d’un très grand projet à l’échelle du pays pour une croissance verte. 120 000 habitants aisés vivent dans cette métropole. Il existe un système intégré de collecte des déchets, sans poubelle. Toutefois l’électricité qui alimente la ville de Songdo vient d’une centrale à charbon. Les grandes tours en verre accentuent le recours à la climatisation.

Il est à craindre que les modèles post-climatiques soient des enclaves de richesse, excluant une grande partie de la population.

Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger cette présentation, nous conseillons de se reporter, dans l’Atlas des villes mondiales, au chapitre intitulé « La ville du XXIe siècle : une ville vulnérable » et « Entre ville fertile et smart city ».

Eric Joly et Christine Valdois pour les Clionautes.