Tokyo, sanctuaire Yasukuni, 15 août. Jour de commémoration de la fin de la guerre. Parmi les visiteurs venus honorer les « héros morts pour la patrie », un détail frappe l’observateur attentif : de nombreux jeunes gens portent des sacs ornés de personnages de manga. Certains pourraient tout à fait tenir à la main des volumes de 永遠の0 ou 特攻の島Sur ces divers témoignages voir Yasukuni Shrine, 15 August. Cette image, apparemment incongrue, révèle une réalité anthropologique fascinante que nous proposons d’analyser dans ce nouvel article estival : le manga participe désormais aux rituels mémoriels japonaisVoir War as Entertainment and Contents Tourism in Japan par Philip Seaton et Takayoshi Yamamura.

Comment expliquer ce phénomène ? Comment des « simples » bandes dessinées s’immiscent-elles dans la sphère du sacré ? Et surtout, que nous dit cette intrusion sur la nature profonde des rituels mémoriels contemporains ?

L’anthropologue Claude Lévi-Strauss nous a enseigné que les mythes ne parlent pas du passé mais du présent, par exemple dans Le cru et le Cuit, publié en 1964. Ils transforment les contradictions sociales en récits cohérents, l’angoisse en sens, le chaos en ordre.

Le manga japonais de guerre accomplit-il cette fonction mythologique ? Participe-t-il à la ritualisation de la mémoire collective ?

Cette grille d’analyse propose de poursuivre l’exploration entamée voilà quelques semaines. Après avoir abordé la question du soft power nippon, ce nouveau numéro va tenter de sonder comment le manga transforme l’expérience historique en expérience sacrée, comment il ritualise la mort et sacralise la mémoireNelson, John. Social Memory as Ritual Practice: Commemorating Spirits of the Military Dead at Yasukuni Shinto Shrine. Journal of Asian Studies, 2003. Car derrière chaque planche se cache un système symbolique complexe qui révèle les structures profondes de l’imaginaire japonais contemporain.

Mythologies guerrières contemporaines – Entre héroïsation et désacralisation

La figure du héros problématique : déconstruction et reconstruction

L’analyse de notre corpus révèle une ambivalence fondamentale dans le traitement de la figure héroïque. Le manga japonais de guerre ne glorifie pas simplement le héros : il le problématise, littéralement. Cette problématisation s’articule selon trois modalités distinctes, complémentaires, chacune révélant une stratégie particulière de gestion du trauma collectif.

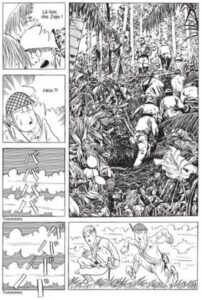

Mizuki Shigeru : l’antihéroïsme testimonial

Chez Mizuki Shigeru, la déconstruction est radicale. Ses soldats ne sont pas des héros mais des victimesMizuki, Shigeru. Onward Towards Our Noble Deaths (総員玉砕せよ!). Commentaires critiques Goodreads, 2011. Dans Sōin gyokusai seyo! (総員玉砕せよ!), œuvre pour l’essentielle autobiographique, l’auteur transforme son expérience personnelle de la campagne de Nouvelle-Bretagne en charge féroce contre l’héroïsme militaire.

Mizuki semble opérer une inversion rituelle complète : là où la mythologie militaire traditionnelle célèbre la mort glorieuse, son manga ritualise la survie absurde. Pour qui prendra le temps de se plonger dans ces planches, le véritable exploit n’est plus de mourir glorieusement mais de survivre absurdement. Cette inversion constitue un acte de résistance symbolique majeur : en transformant les soldats affamés, épuisés, terrifiés en nouvelles figures héroïques, Mizuki crée un contre-rituel mémoriel.

Le style graphique de Mizuki renforce cette dimension rituelle. Le contraste entre des personnages aux traits caricaturaux et des décors hyperréalistes crée un effet de distanciation qui empêche l’identification héroïque traditionnelle. Les lecteurs ne peuvent pas « rêver » d’être ces soldats : ils ne peuvent que compatir à leur souffrance.

Mizuki accomplit ainsi un travail de deuil collectif en transformant le trauma personnel en exorcisme social. Son manga fonctionne comme un rite de passage permettant à la société japonaise de passer de la glorification militaire à l’acceptation de la vulnérabilité humaine.

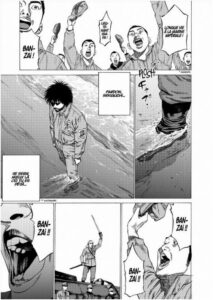

Kōkami Shōji : La résistance comme nouveau sacré

Dans 不死身の特攻兵, l’histoire vraie de Sasaki Tomoji, pilote kamikaze qui a survécu à 9 missions, Kōkami Shōji opère une subversion encore plus radicale en distillant tout au long du manga des détails tirés des témoignages. Sasaki ne refuse pas d’obéir frontalement : il sabote subtilement ses missions, invente des pannes moteur, simule des problèmes de navigation, survit.

Cette figure dérange car elle révèle que l’unanimité patriotique était un mythe soigneusement construit. Sasaki incarne une forme de résistance limpide : ni héros ni traître, il occupe un espace interstitiel qui révèle les contradictions du système.

L’œuvre, basée sur les interviews que Kōkami a menées avec Sasaki avant sa mort en 2016, fonctionne comme un témoignage transgénérationnel. Elle permet aux jeunes Japonais contemporains de s’identifier à une figure de résistance « acceptable » : ni révolutionnaire ni traître, Sasaki incarne une résistance « douce » qui ne remet pas en question l’ordre social mais préserve la dignité individuelle.

Cette œuvre accomplit un travail de réhabilitation symbolique en montrant qu’il était possible de résister au militarisme sans être un traître. Elle offre aux lecteurs contemporains un modèle d’héroïsme alternatif fondé sur la préservation de la vie plutôt que sur la mort glorieuse.

Satō Shūho : la dialectique héroïque

Satō développe clairement une esthétique de l’ambivalence : ses pilotes kamikazes sont simultanément héros et victimes, bourreaux et martyrs. Cette dialectique héroïque révèle la complexité psychologique du militarisme japonais en montrant comment les individus négocient avec les impératifs collectifs.

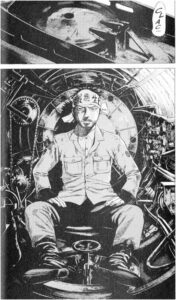

L’analyse de l’œuvre révèle une structure rituelle sophistiquée. Les torpilles Kaiten fonctionnent littéralement comme des métaphores de l’intériorité : Watanabe s’introduit à l’intérieur de la cible. Cette métaphore suggère que le manga utilise la guerre comme prétexte pour explorer des questions existentielles fondamentales : Pourquoi suis-je né ? Quel est le sens de ma vie ? Comment puis-je donner du sens à ma mort ?

Satō accomplit un travail de réflexion métaphysique en utilisant l’expérience extrême de la guerre pour interroger la condition humaine. Son manga fonctionne comme un rite initiatique permettant aux lecteurs de confronter leurs propres questions existentielles.

L’esthétisation de la violence : entre fascination et répulsion

Le manga développe une esthétique de la violence sophistiquée qui révèle les ambiguïtés de la société japonaise contemporaine face à son passé militaire. Cette esthétique a d’ailleurs été au cœur des polémiques chez de nombreux observateurs, à commencer par Ségolène Royal en son temps.

L’esthétique de la précision (Takizawa) transforme la violence en spectacle technique. Les combats aériens deviennent des ballets mécaniques où la beauté du geste efface l’horreur de la destruction. Cette esthétisation permet de consommer la violence sans culpabilité : elle n’est plus morale mais esthétique.

L’esthétique de la souffrance (Mizuki) privilégie l’expression du trauma. Les corps déformés, les visages hagards, les paysages désolés créent une iconographie de la douleur qui fonctionne comme exorcisme collectif. La violence devient cathartique.

L’esthétique de la mélancolie (Sumoto dans 永遠の0) enveloppe la violence dans une atmosphère nostalgique. Les combats se teintent de romantisme tragique qui transforme la destruction en poésie. Cette esthétisation est la plus dangereuse car elle rend la violence désirable.

L’esthétique de l’absurde (Satō) dévoile l’irrationalité de la guerre. Les situations kafkaïennes, les ordres contradictoires, les morts inutiles créent une dramaturgie de l’absurdité qui démystifie la violence militaire.

La sacralisation de la mort : rituels graphiques et symboliques

Ces mangas développent une liturgie de la mort complexe qui révèle les structures religieuses profondes de la société japonaise.

Une seconde illustration de la BD L’île des téméraires – © Kana 2009

La mort comme sacrifice : dans 特攻の島, la mort kamikaze est ritualisée selon les codes du sacrifice shintoïste. Le pilote se purifie, écrit ses dernières pensées, accomplit les gestes rituels. Le manga reproduit cette liturgie avec un souci du détail qui confine à l’ethnographie.

La mort comme passage : inspiré des croyances bouddhistes, le manga représente souvent la mort comme transition vers un autre état. Les âmes des morts continuent d’accompagner les vivants, créant une continuité entre monde des morts et monde des vivants. C’est très marquant dans « L’île des téméraires ».

La mort comme communion : la mort au combat crée une fraternité mystique entre les combattants. Cette communion transcende les hiérarchies sociales et les différences individuelles. Elle fonctionne comme ciment social.

La mort comme rédemption : dans 永遠の0, la mort du pilote kamikaze rachète les échecs et les compromissions de l’existence. Elle transforme une vie ordinaire en destin exemplaire.

Transmission intergénérationnelle – Pédagogie émotionnelle et identification projective

La pédagogie émotionnelle : comment « faire sentir » l’histoire

Le manga développe une pédagogie émotionnelle unique qui transforme l’apprentissage historique en expérience sensible. Cette pédagogie s’appuie sur quatre mécanismes d’identification sophistiqués, chacun révélant une stratégie anthropologique particulière.

L’identification par l’âge : la contemporanéité projective

La plupart des protagonistes sont de jeunes hommes de 18-25 ans, âge du lectorat cible. Cette correspondance d’âge n’est pas fortuite : elle facilite l’identification projective. Le lecteur contemporain peut se demander : « Qu’aurais-je fait à leur place ? »

Dans 特攻の島, Watanabe représente le jeune homme ordinaire confronté à des choix extraordinaires. Né dans un milieu pauvre, il n’a pas choisi la guerre mais s’y trouve engagé par les circonstances. Cette situation résonne avec l’expérience des jeunes Japonais contemporains confrontés aux contraintes économiques et sociales.

Dans 不死身の特攻兵, Sasaki Tomoji incarne le rêveur confronté à la réalité. Passionné d’aviation depuis l’enfance, il découvre que son rêve de voler se transforme en cauchemar militaire. Cette trajectoire résonne avec l’expérience contemporaine de la désillusion professionnelle.

Cette identification permet un transfert générationnel des émotions. Les lecteurs contemporains peuvent ressentir l’expérience historique sans l’avoir vécue, créant une forme de mémoire prosthétique.

L’identification par la vulnérabilité : l’humanisation du héros

Contrairement aux héros traditionnels, les protagonistes du manga de guerre sont faillibles. Ils pleurent, ont peur, commettent des erreurs. Cette humanité les rend attachants et crédibles.

Mizuki, amputé du bras gauche après les combats, transforme son handicap en force narrative. Sa vulnérabilité physique devient métaphore de la vulnérabilité humaine face à la guerre. Les lecteurs peuvent s’identifier à cette fragilité plutôt qu’à une force surhumaine.

Sasaki Tomoji est présenté comme un jeune homme ordinaire, pas particulièrement courageux. Son héroïsme ne consiste pas en des actions spectaculaires mais en une résistance quotidienne et méthodique. Cette forme d’héroïsme est accessible aux lecteurs contemporains.

Cette vulnérabilité partagée crée réellement, je crois, une communauté émotionnelle entre les personnages historiques et les lecteurs contemporains, permettant une transmission empathique de la mémoire.

Le processus de deuil collectif : les phases de la réconciliation mémorielle

Le manga participe à un processus de deuil collectif qui s’étale sur plusieurs générations¹⁶. Cette analyse, inspirée des travaux de Yoshikuni Igarashi dans Bodies of Memory, ainsi que de mes recherches dans le cadre de mon travail sur la représentation du Nucléaire dans les mangas me permet de proposer une structure anthropologique complexeIgarashi, Yoshikuni. Bodies of Memory: Narratives of War in Postwar Japanese Culture. Princeton University Press, 2000 :

Phase de déni (1945-1960) : l’absence fondatrice

Absence de manga de guerre critique. La société refuse de voir. Cette phase correspond à ce que les anthropologues appellent le silence fondateur : la société ne peut pas encore ritualiser son trauma.

Phase de colère (1960-1970) : l’émergence critique

Émergence du manga critique avec Keiji Nakazawa ou encore Mizuki Shigeru. La société accuse. Sōin gyokusai seyo!, publié en 1973, marque le début de la critique explicite du militarisme.

Phase de marchandage (1970-1990) : la négociation mémorielle

Tentatives de réconciliation. La société négocie. Apparition de manga plus nuancés qui tentent de concilier critique et reconnaissance.

Phase de dépression (1990-2000) : l’introspection collective

特攻の島, commencé en 2004, illustre cette phase d’introspection. La société se questionne sur ses responsabilités et ses traumatismes.

Phase d’acceptation (2000-aujourd’hui) : l’intégration mémorielle

不死身の特攻兵, publié à partir de 2017, marque l’entrée dans la phase d’acceptation. La société peut désormais regarder son passé sans déni ni culpabilité excessive.

Cette proposition de périodisation révèle que le manga fonctionnerait comme un baromètre émotionnel collectif, chaque époque produisant les récits dont elle a besoin pour gérer son rapport au passé.

La ritualisation de la lecture

Les lieux de mémoire du manga

Le manga crée ses propres lieux de mémoire au sens où l’entendait Pierre NoraNora, Pierre. Les Lieux de mémoire. Gallimard, 1984-1992. Ces espaces ne sont pas seulement commerciaux mais rituels, comme le révèle l’ethnographie des pratiques de lecture.

Les librairies spécialisées : sanctuaires laïcs

Certaines librairies japonaises consacrent des sections entières au manga de guerre (戦争マンガ). Ces espaces pourraient fonctionner comme sanctuaires laïcs où les lecteurs viennent chercher non seulement des livres mais une expérience mémorielle.

L’observation révèlerait potentiellement des comportements ritualisés : lecture debout prolongée, manipulation respectueuse des volumes, discussions à voix basse entre lecteurs. Ces comportements reproduiraient inconsciemment les codes de respect observés dans les espaces sacrés. Il faudra que j’aille au Japon pour vérifier ou infirmer cette hypothèse ….

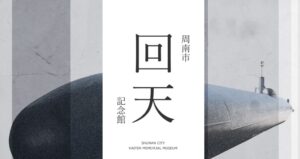

Les sites historiques : médiation manga

Certains lieux historiques comme la base aérienne de Chiran, l’île d’Okinawa ou la ville de Shunan, avec son musée consacré aux Kaiten, vendent désormais des mangas dans leurs boutiques. Cette pratique révèle une transformation anthropologique majeure : le manga devient médiation entre site historique et visiteur contemporain.

https://www.kamikazeimages.net/museums/kaiten/index.htm

Ces espaces hybrides créent de nouveaux rituels de commémoration qui mélangent culture populaire et mémoire officielle.

Les pratiques de lecture comme rituels

Une analyse approfondie des pratiques de lecture révèlerait assurément des rituels de lecture spécifiques :

La lecture solitaire : communion intime

Moment d’introspection personnelle. Le lecteur s’isole pour communier avec l’histoire. Cette pratique reproduirait les codes de la méditation spirituelle.

La lecture collective : socialisation mémorielle

Discussions en famille, entre amis, dans les cercles de lecture. Ces pratiques socialisent la mémoire et créent des communautés émotionnelles. C’est un point qui apparait d’ailleurs dans certaines œuvres comme Zéro pour l’éternité ou Pilote sacrifié.

La lecture répétée : rituel de remémoration

Nombreux sont les lecteurs qui relisent régulièrement les mêmes œuvres, créant un rituel de remémorationPratiques de lecture documentées dans les forums et communautés de lecteurs de manga de guerre (sources : BDThèque, Chromabox, critiques spécialisées). Cette pratique révèle que le manga fonctionne comme un support de méditation récurrente.

La lecture pèlerinage : spatialisation de la mémoire

Certains lecteurs visitent les lieux historiques après avoir lu les mangas, transformant la lecture en préparation au pèlerinage. Cette pratique révèle la dimension géographique de la ritualisation manga.

La marchandisation du sacré

Produits dérivés et économie du souvenir

Le manga génère une industrie du souvenir qui commercialise la mémoire : figurines de pilotes kamikazes, maquettes d’avions de guerre, vêtements siglés. Cette marchandisation pose une question vertigineuse : peut-on commercialiser le sacré sans le détruire ?

L’exemple japonais suggère que la marchandisation peut coexister avec la sacralisation, créant des formes hybrides de religiosité contemporaine. Les objets dérivés ne détruisent pas le sacré : ils le diffusent et le démocratisent.

Éditions de luxe et sacralisation de l’objet

Certaines œuvres sont rééditées dans des versions collector qui sacralisent l’objet-livre. C’est une pratique courante et il est aisé d’y succomber (moi le premier je n’ai pu résister aux collectors de Berserk …). Ces éditions reproduisent les codes de la relique : papier de qualité, reliure soignée, coffrets protecteurs. L’objet manga devient fétiche mémoriel.

La nouvelle version collector de Gen d’Hiroshima

Implications anthropologiques

Le manga comme fait social total

Au sens où l’entend Marcel MaussVoir dans son Essai sur le don, le manga japonais de guerre pourrait constituer un fait social total : il mobilise simultanément les dimensions économique, politique, religieuse, esthétique et morale de la société.

- Dimension économique : industrie culturelle, emploi, exportation, tourisme mémoriel

- Dimension politique : soft power, relations diplomatiques, débats parlementaires (chemin exploré dans l’épisode précédent)

- Dimension religieuse : ritualisation, sacralisation, transmission des valeurs

- Dimension esthétique : création artistique, innovation narrative, influence sur d’autres arts

- Dimension morale : transmission éthique, formation des consciences, débat sur les valeurs

Cette totalité fait du manga un analyseur privilégié de la société japonaise contemporaine.

La modernité du rituel

Le manga révèle que la modernité n’élimine pas le rituel mais le transforme. Les sociétés contemporaines ont toujours besoin de rituels pour donner du sens à l’existence collective. Le manga répond à ce besoin en créant de nouveaux rituels adaptés à la sensibilité contemporaine.

Ces rituels présentent plusieurs caractéristiques :

- Individualisation : chacun peut créer son propre rituel de lecture

- Démocratisation : accessibles à tous, indépendamment de la classe sociale

- Sécularisation : fonctionnent sans référence religieuse explicite

- Marchandisation : intégrés à l’économie de marché

- Médiatisation : diffusés par les médias de masse

Conclusion : le manga comme laboratoire anthropologique

Cette modeste analyse anthropologique du manga japonais de guerre, sans aucune prétention autre que celle d’amener à y réfléchir un peu, révèle à mon sens un phénomène complexe : la création de nouvelles formes de sacré adaptées à la modernité.

Le manga ne se contente pas de raconter l’histoire : il la ritualise. Il ne se contente pas d’informer : il initie. Il ne se contente pas de divertir : il sacralise.

Cette fonction explique pourquoi le manga résiste aux critiques et aux polémiques basiques de personnalités médiatiques ou politiques à peine initiées. Il ne s’agit pas seulement d’un produit culturel mais d’un besoin social profond : celui de donner du sens à l’expérience collective, de transformer l’histoire en mémoire, le chaos en ordre, la souffrance en sens.

En définitive, le manga japonais de guerre nous confirme que les sociétés modernes n’ont pas renoncé au sacré : elles l’ont réinventé. Et cette réinvention passe désormais par la culture populaire, par l’art de masse, par ces « simples » bandes dessinées qui révèlent les structures profondes de l’imaginaire contemporain.

La véritable question n’est pas de savoir si le manga est un art ou un divertissement, mais comment il fonctionne comme rituel dans les sociétés contemporaines. Cette approche anthropologique ouvre je crois de nouvelles perspectives pour comprendre non seulement le manga japonais, mais plus largement les mécanismes par lesquels les sociétés contemporaines ritualisent leurs mémoires collectives.

À suivre dans l’épisode 5 – Mangas et relations internationales

Image de présentation générée par IA