Les couloirs feutrés du Festival d’Angoulême 2022, rendez-vous incontournable du neuvième art. Des visiteurs français découvrent avec fascination l’exposition « Shigeru Mizuki, contes d’une vie fantastique », consacrée à un auteur de manga japonais, figure majeure de la pop culture, amputé d’un bras sur le front du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À travers ses planches, c’est toute la mémoire collective du Japon d’après-guerre qui se déploie, mêlant reconstruction nationale, culture médiatique et art du récit, illustrant comment les défaites historiques peuvent se transformer en triomphes symboliques et en puissantes victoires narratives.

À quelques centaines de kilomètres de là, l’Allemagne semble éviter ce type de célébration mémorielle graphique. Plus à l’Est, la Russie présente un contraste saisissant : les BD sur sa plus grande victoire historique ne semblent pas être légion, alors qu’elle produit des récits graphiques sur ses conflits actuels.

Cette géographie contrastée révèle une réalité géopolitique méconnue, mais elle occulte une dimension encore plus fondamentale. Car comme le précise Agnès Deyzieux :

« Pour saisir le contexte historique asiatique de l’époque, décentrons-nous de l’histoire européenne. Cela passe déjà par une dénomination appropriée de la période du conflit. Pour les Japonais, le terme Seconde Guerre mondiale est réservé à la guerre en Europe. Les Japonais ont une vision centralisée sur les événements qui se sont passés en Asie et dans le Pacifique, lieu des opérations militaires où était engagée leur armée. La guerre de Quinze Ans est le terme approprié pour la période qui couvre les événements de 1931 à 1945. Dans la guerre de Quinze Ans, il faut distinguer d’abord une guerre sino-japonaise qui débute avec l’invasion de la Manchourie en 1931, se poursuit par la conquête de l’Asie du Sud-Est, et à partir de 1941, une guerre du Pacifique ou plus exactement une « guerre de l’Asie et du Pacifique » (Asia-Pacific War) contre les Américains et les Britanniques. La guerre couvre donc une autre période que la nôtre, et met en scène des pays-acteurs dont nous ne parlons que rarement dans le cadre de la guerre, à savoir les pays envahis ou colonisés par l’empire japonais : Chine, Corée, Taiwan, Philippines, Birmanie… »

Comment expliquer que le Japon, nation défaite, ait produit la littérature graphique la plus riche sur ses propres conflits, tandis que l’Allemagne et la Russie, pourtant dotées de traditions graphiques anciennes, maintiennent une forme de silence ? Pourquoi la France s’impose-t-elle comme la grande validatrice européenne de ces récits mémoriels japonais ? Et que révèle cette asymétrie sur les nouveaux rapports de force géopolitiques ?

Après l’exploration des rituels, du sacré, ce nouvel épisode estival m’a permis d’approfondir ma réflexion et d’explorer de nouvelles hypothèses. L’exercice est décidément très stimulant. C’est aussi l’occasion de partager un processus de recherche, de maturation personnelle, d’hypothèses, d’erreurs et de trouvailles imparfaites.

Bonne lecture, à la découverte de cette fascinante cartographie éditoriale. Derrière elle se dessine une nouvelle forme de puissance : celle qui consiste non plus à gagner les guerres, mais à mieux les raconter que ses adversaires. Puisse ce moment de lecture vous apporter quelques lumières.

L’asymétrie mémorielle – Quand les nations ne racontent pas leurs guerres

Le paradoxe japonais : l’hypermémoire manga

La spécificité géopolitique du Japon réside dans un paradoxe fascinant : malgré les difficultés à parler sereinement de l’histoire de la guerre et les tensions avec les anciens voisins annexésVoir l’excellent article de Agnès Deyzieux Manga et Seconde Guerre Mondialel’archipel a développé la production mondiale la plus riche de récits graphiques sur ses propres conflits. Notre corpus de six œuvres – de Mizuki à Kōkami, de Takizawa à Satō – n’est que la partie émergée d’un phénomène massif qui contraste violemment avec le silence des autres nations belligérantes.

Cette hypermémoire manga révèle cependant une bataille idéologique interne complexe. Si les thèmes antimilitaristes introduits dans le médium par Mizuki et d’autres ont contribué à orienter l’évolution du manga post-1945, les mangas néo-nationalistes ont également rencontré un large succès, créant ainsi une tension narrative permanente entre récits critiques et récits révisionnistesVoir War and Japan: The Non-Fiction Manga of Mizuki Shigeru, Matthew Penney.

Cette inversion des codes traditionnels de la puissance mérite qu’on s’y attarde. Jamais dans l’histoire une nation n’avait transformé ses traumatismes guerriers en ressource culturelle exportable. Le manga japonais de guerre accomplit cette prouesse : il fait de la vulnérabilité une force, du questionnement un récit universel, de la défaite une leçon d’humanité. Cette bipolarité distingue radicalement le Japon de l’Allemagne ou la Russie : au lieu d’un silence uniforme, l’archipel développe un débat mémoriel graphique permanent.

La dimension éducative comme stratégie d’État

La publication de War and Japan dans Shogaku rokunen-sei (Sixth Grader), l’un des principaux magazines ludo-éducatifs pour jeunes lecteurs, révèle aussi une dimension méconnue : l’État japonais utilise le manga critique comme outil éducatif officiel.

L’Allemagne et le grand vide narratif

Face à cette profusion japonaise, l’Allemagne présente un cas d’étude saisissant par son contraste. L’analyse de la production allemande révèle une forme de grand vide. Durant la Seconde Guerre mondiale, en raison des pénuries, la publication de bandes dessinées cesse plus ou moins. Elle renaîtra durant la Guerre froide, de façon pour le moins contrainte apr le contexte globalDie Rückkehr des deutschen Comics.

La BD allemande contemporaine est aujourd’hui plus ouverte. Mais cette orientation vers l’expérimentation semble éviter la confrontation directe avec la période 1933-1945, contrastant avec l’approche japonaise de l’exploration systématique des traumatismes guerriers. Parmi les rares exceptions dans le paysage allemand : Isabel Kreitz avec sa BD extrêmement documentée consacrée à l’espion Richard Sorge qui livra les plans d’attaque d’Hitler à l’Union soviétique.

Cette exception semble révélatrice : l’Allemagne ne raconte sa guerre qu’à travers la figure d’un opposant au régime nazi, comme si la seule manière acceptable de parler de cette période était de célébrer ceux qui l’ont combattue de l’intérieur.

La Russie et la Grande Guerre Patriotique

L’URSS puis la Russie présentent un cas d’amnésie graphique organisée. Dès la révolution, les formes graphiques ne furent pas favorisées, les tentatives restent exceptionnelles.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production graphique soviétique adopte des formes différentes de la bande dessinée occidentale : caricatures, affiches sérielles (« Окна ТАСС »), strips satiriques dans la presse (Крокодил, Фронтовой юмор) et histoires illustrées dans les revues pour enfants (Мурзилка, Весёлые картинки)Voir The magazine Krokodil as a space of the Soviet comic strip in the 1940s, CyberLeninka. Ces supports, orchestrés par des collectifs comme les KukryniksyNotice Lambiek sur les Kukryniksy ou par des auteurs officiels tels que Boris EfimovEfimov, Boris – Гитлер и его свора (1943), Bibliothèque présidentielle Boris Eltsine, servaient avant tout à mobiliser l’arrière et démoraliser l’ennemi, dans un cadre entièrement contrôlé par l’ÉtatAffiches satiriques Kukryniksy, Musée de la Victoire. Après 1945, la bande dessinée au sens occidental resta marginalisée en URSS : l’idéologie officielle privilégiait le réalisme socialiste et les formes narratives jugées plus sérieuses, ce qui limita la constitution d’un corpus graphique pérenne sur la « Grande Guerre patriotique »Lavrentieva, Olga – Сурвило (2019), roman graphique documentaire sur la блокада de Leningrad, Boomkniga,.

Cette interruption suggère une méfiance structurelle du pouvoir soviétique envers les récits graphiques, sans qu’on puisse affirmer avec certitude qu’il s’agit de censure directe.

Selon une source ukrainienne« You Cannot Defeat the Supreme Soviets! »: Soviet Transformations in Marvel Comics, la Russie contemporaine produit des « comics pour enfants sur les soi-disant “héros de guerre” » mais uniquement pour la guerre actuelle en Ukraine, évitant la Grande Guerre Patriotique qui fut pourtant sa plus grande victoire militaire.

Cette absence apparente de production graphique sur 1941-1945 contraste violemment avec l’hypermémoire manga japonaise, suggérant deux conceptions opposées de la mémoire comme ressource politique : démocratisation vs centralisation étatique.

Passage entre les mondes …. Il faudra clairement creuser le champ de la BD soviétique, russe et ukrainienne pour mesurer la façon dont ces questions sont traitées. Les quelques sources partagées ici laissent entrevoir un potentiel immense.

L’impossible réconciliation asiatique – Quand la géopolitique interdit la mémoire partagée

Le contraste Europe-Asie : deux modèles géopolitiques mémoriels

L’analyse comparative révèle à mon sens une fracture géopolitique majeure qui explique les stratégies mémorielles divergentes. Les états d’Asie orientale (Chine, Japon, Taiwan, Corée) ne parviennent pas à se réconcilier, contrairement à ce qui s’est passé en Europe avec l’Allemagne. Cette impossibilité transforme dès lors chaque manga de guerre japonais en incident diplomatique potentiel

L’affaire Motomiya : symptôme géopolitique de l’impossible dialogue

L’affaire Motomiya Hiroshi illustre parfaitement cette tension : son manga « Kuni ga Moeru » (Le Pays qui brûle), publié en 2003, évoque les massacres de Nankin. Comme le souligne Agnès Deyzieux dans lartcile cité plus haut :

« La vague de protestations des lecteurs sous forme de lettres et d’appels téléphoniques a amené l’éditeur (la Shueisha) à expurger les pages contestées »

Cette autocensure éditoriale révèle que la géopolitique asiatique produit des contraintes mémorielles internes au Japon même, là où l’Europe a permis à l’Allemagne d’assumer progressivement son passé nazi.

La spécificité géopolitique de la « guerre de Quinze Ans »

Cette guerre est spécifiquement asiatique et c’est un point central. Cette chronologie spécifique explique pourquoi les mangas japonais de guerre ne peuvent être comparés aux productions occidentales : ils traitent d’un conflit différent, avec des enjeux géopolitiques régionaux spécifiques qui interdisent la réconciliation mémorielle.

La remise en question française – Quand les faits nuancent l’exception hexagonale

La découverte qui change tout : Showa en Amérique

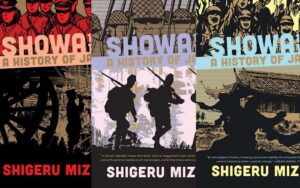

L’analyse initiale, centrée sur la supposée exception française, doit être nuancée à la lumière d’une découverte factuelle importante : le succès institutionnel de Showa: A History of Japan de Mizuki Shigeru aux États-Unis.

Cette œuvre autobiographique, publiée par l’éditeur canadien Drawn & Quarterly entre 2013 et 2016, a remporté les Eisner Awards en 2015 et 2016 – l’équivalent américain des prix d’Angoulême. Plus significatif encore : cette œuvre traite frontalement du massacre de Nankin clairement peint comme une atrocité tout en critiquant le militarisme japonais ET américain.

Cette découverte factuelle remet en question l’assertion en apparence évidente selon laquelle les États-Unis et le Royaume-Uni évitent soigneusement les récits de guerre japonais les plus dérangeants. Showa constitue un contre-exemple majeur qui nécessite de réviser notre compréhension de la géopolitique mémorielle occidentale. J’y reviendrai.

La France : une stratégie de légitimation confirmée mais non exclusive

Antériorité temporelle française

La France a effectivement légitimé Mizuki avant les États-Unis. Les prix du salon de la bande dessinée (Meilleur Album 2007, Prix Patrimoine 2009) précèdent de près d’une décennie la reconnaissance américaine (2015-2016). Cette antériorité confirme une capacité française de reconnaissance précoce.

Cette antériorité pourrait révéler une logique française de défrichage culturel – identifier et sacraliser des œuvres avant leur reconnaissance internationale massive. Cependant, il serait méthodologiquement hasardeux d’en déduire une stratégie délibérée sans documentation des intentions des acteurs.

La cartographie éditoriale française

L’examen de la répartition éditoriale française révèle une distribution multi-maisons : Takizawa Seiho chez Paquet (collection Cockpit), Satō chez Kana (9 tomes), Sumoto chez Delcourt/Akata. Cette diversification contraste avec l’absence quasi-totale de traductions anglaises pour ces mêmes œuvres.

Cette distribution pourrait relever d’une stratégie de diversification des risques, évitant qu’un éditeur unique devienne cible géopolitique. Alternativement, elle pourrait simplement refléter la logique concurrentielle du marché éditorial français. Les sources disponibles ne permettent pas de trancher.

Les États-Unis : une légitimation sélective mais réelle

Le cas Showa : exception ou révélateur ?

Enfonçons-nous dans les arcanes de réflexions pures. La découverte du cas Showa m’a en effet largement inspiré et bouleversé mes analyses préliminaires.

Question méthodologique centrale : Showa constitue-t-il une exception dans la politique culturelle américaine ou révèle-t-il une logique plus complexe que l’évitement systématique initialement supposé ?

Hypothèse 1 – La logique de l’autocritique démocratique : le fait que Showa critique simultanément les militarismes japonais et américain pourrait expliquer sa légitimation américaine. Une œuvre qui critique également l’Amérique devient paradoxalement acceptable car elle témoigne de la capacité démocratique à l’autocritique.

Hypothèse 2 – Critères de sélection différentiels : l’absence de traduction anglaise pour notre corpus français (343 Sword Squad, L’île des téméraires, Pilote sacrifié) combinée au succès de Showa suggère des critères de sélection américains que nous ne maîtrisons pas entièrement.

Généraliser à partir d’un seul cas (Showa) versus trois contre-exemples serait méthodologiquement fragile. Nous manquons de données sur d’autres tentatives de traduction pour établir un pattern fiable. Je crois que j’ai encore quelques moments de lecture en perspective pour explorer pleinement ces pistes !

Infrastructure académique américaine

Showa circule dans le système universitaire américain, fait l’objet de cours et d’analyses académiques. Cette perspective universitaire contraste avec l’approche française centrée sur la légitimation artistique.

Cette différence pourrait révéler des logiques culturelles nationales distinctes – France privilégiant la consécration esthétique, États-Unis favorisant la validation intellectuelle. Cependant, cette distinction reste hypothétique en l’absence d’étude comparative systématique.

Chronologies troublantes et corrélations temporelles

La simultanéité qui pose question

Faits temporels :

- Lancement du Cool Japan Fund : 2013

- Publication américaine de Showa : 2013-2016

- Exposition Mizuki à Angoulême : 2022 (pour le centenaire)

Cette simultanéité est-elle fortuite ou révélatrice ? L’établissement d’une causalité nécessiterait des sources documentant les processus décisionnels des acteurs, sources dont nous ne disposons pas.

Il est possible que le Cool Japan Fund ait sensibilisé les acteurs culturels occidentaux aux enjeux du manga historique, mais établir une relation causale directe relèverait de la sur-interprétation.

Vers une typologie révisée : logiques différentielles plutôt qu’exception unique ?

Ce que les faits suggèrent

La découverte de Showa ne confirme ni n’infirme l’hypothèse de l’exception française, mais révèle à mes yeux une réalité plus complexe :

Observation 1 : La légitimation occidentale des récits mémoriels japonais n’est pas monopolisée par la France.

Observation 2 : France et États-Unis semblent développer des modalités différentes de légitimation (artistique vs académique, précoce vs massive).

Observation 3 : Ces différences pourraient refléter des cultures institutionnelles distinctes plutôt qu’une concurrence géopolitique organisée.

Ce que nous ne pouvons pas affirmer

Limite 1 : il ne m’est pas possible d’établir l’existence d’une stratégie coordonnée faute de sources documentant une coordination délibérée.

Limite 2 : généraliser à partir du seul cas Showa pour établir une politique américaine des récits japonais n’est pas possible.

Limite 3 : enfin transformer des corrélations temporelles en causalités sans preuves supplémentaires serait à tout le moins … hasardeux.

Implications pour la géopolitique mémorielle

L’hypothèse de la multipolarisation

Plutôt qu’une exception française face au silence occidental, nous pourrions observer une multipolarisation de la légitimation occidentale des mémoires japonaises, chaque puissance développant ses propres critères et modalités.

Cette multipolarisation soulèverait des questions géopolitiques importantes :

- Les critères de légitimation sont-ils convergents ou divergents ?

- Cette diversification renforce-t-elle ou affaiblit-elle l’influence occidentale sur les récits asiatiques ?

- Comment les acteurs japonais naviguent-ils entre ces différentes logiques de validation ?

La persistance d’une domination occidentale

Que la légitimation soit française, américaine, ou multipolarisée, elle reste occidentale. Aucun pays asiatique ne semble pouvoir légitimer internationalement ses propres récits mémoriels sans validation occidentale préalable.

Cette situation pourrait révéler une forme persistante de domination culturelle occidentale, mais déclinée selon des modalités nationales distinctes plutôt qu’organisée selon une stratégie unique.

Confrontation des mémoires – Le cas coréen comme révélateur

La Corée : du trauma à la production

Face au Japon hyperproducteur et à l’Allemagne amnésique, la Corée offre un cas d’étude fascinant de transformation mémorielle par étapes. Les premiers manhwa de Lee Do-yeong « cherchent à réveiller l’esprit du peuple coréen » en représentant « les fonctionnaires pro-japonais sous des traits de singes« , révélant dès l’origine une fonction de résistance narrative.

Avec la guerre de Corée en 1950-1953, le manhwa retrouve une place centrale dans la propagande des deux côtés du conflit. Kim Yong-Hwan, en quelque sorte le père du manhwa moderne, crée pendant la guerre de Corée Le soldat Todori. C’est une série qui met en avant le courage des soldats sud-coréens.

Cette trajectoire semble révéler une dynamique géopolitique particulière : les nations ayant subi des traumatismes développent une production graphique compensatoire, là où d’autres puissances s’en dispensent. La Corée transforme ses traumatismes en récits de résistance, inventant ce qu’on pourrait qualifier de soft power défensif. C’est je trouve un angle fécond à explorer.

La géopolitique des influences croisées

L’analyse des influences manhwa révèle comment les rapports de force géopolitiques se cristallisent dans les formes narratives. Selon les sources consultées, l’occupation japonaise (1910-1945) a profondément marqué la production coréenne, puis après les comics ont également été assimilés par les artistes locaux. Ainsi de nouveaux manhwas, avec une nouvelle esthétique et de nouvelles thématiques se sont imposés, puisant dans les racines nippones et américaines.

Cette stratification semble révéler ce qu’on pourrait appeler une géopolitique culturelle : chaque occupation impose ses codes graphiques, chaque libération génère une réappropriation créatrice. Le manhwa coréen contemporain porterait ainsi les traces sédimentées de toutes les dominations subies, transformées en ressources narratives.

Cette dynamique d’absorption-transformation distinguerait l’approche coréenne des stratégies japonaise (hyperproduction endogène) ou allemande (évitement partiel). La Corée inventerait une troisième voie : la résilience narrative, qui consisterait à transformer les influences subies en force créatrice propre.

Cette dynamique coréenne illustre parfaitement l’impasse asiatique : contrairement à l’Europe où l’Allemagne a permis une réconciliation progressive, en Asie le chemin semble encore bien long.

Le modèle américain – Don Lomax et l’exception testimoniale

Vietnam Journal : le témoignage comme stratégie géopolitique

Un cas d’étude américain révèle une approche distincte : Don Lomax, vétéran du Vietnam, crée avec Vietnam Journal « la représentation la plus graphique, réaliste et émotionnellement puissante de la guerre du Vietnam jamais vue sous forme de comic » tel que c’est présenté dans les diverses éditions. Il ne s’agit pas de généraliser à partir de ce seul exemple pour caractériser une modalité américaine. Ce serait méthodologiquement hasardeux mais cette œuvre mérite amplement d’y consacrer quelques instants. Pour tout vous dire avant de me plonger dans les mangas de guerre, je désirai préparer quelque chose sur cette oeuvre pour le traitement des mémoires en HGGSP. Je le ferai.

Cette œuvre révèle une spécificité américaine remarquable : contrairement aux auteurs de mangas japonais qui questionnent la machine militaire de manière indirecte, Lomax attaque frontalement l’État américain. Il explique sa transformation dans ses comics : « Avant d’aller à la guerre, je faisais confiance à tout le monde, et quand j’en suis sorti, je ne faisais plus confiance à personne ni au gouvernement« .

Cette posture critique révèle une conception démocratique de la mémoire de guerre : les États-Unis autorisent et même encouragent la critique de leurs propres choix militaires, transformant l’autocritique en preuve de vitalité démocratique. Cette approche observée dans le cas Lomax contraste avec d’autres exemples nationaux observés.

Temporalités géopolitiques différentielles

La chronologie de Vietnam Journal (1987-1991) révèle une synchronicité géopolitique troublante avec la production manga japonaise de la même époque : « C’était l’époque de Platoon et Full Metal Jacket, près de 15 ans après le départ des troupes de combat du Vietnam. L’Amérique était encore aux prises avec les pourquoi et les comment«

Cette simultanéité pourrait suggérer que les années 1980-90 constituent une période de traitement mémoriel pour plusieurs nations, avec un décalage de 15-20 ans après les conflits. Cependant, établir l’existence de cycles mémoriels géopolitiques nécessiterait une étude comparative systématique que nos données ne permettent pas.

Implications géopolitiques : vers une nouvelle grille de lecture

Les nations « productrices » vs les nations « silencieuses » ?

Cette analyse comparative suggère une hypothèse de typologie géopolitique, qui pourrait redistribuer notre compréhension des rapports de puissance :

Nations à production graphique importante (Japon, Corée du Sud, avec des exemples américains) : il pourrait exister une corrélation entre expériences traumatiques et développement de récits graphiques, mais cette relation reste à démontrer. Dans cette perspective leurs BD de guerre fonctionnent comme diplomatie culturelle alternative, transformant la vulnérabilité en ressource, de façon consciente ou non. Dans le cadre de démocraties ces récits sont aussi de puissants éléments de catharsis internes.

Nations silencieuses (Allemagne, Russie) : puissances qui refusent de « partager » narrativement leurs expériences guerrières, préférant maintenir le monopole étatique sur la mémoire dans le cas de la Russie. Cette stratégie révèle une conception autoritaire de la mémoire comme prérogative régalienne chère à Vladimir Poutine.

Nations médiatrices (France) : puissances capables de produire leurs propres récits de guerre propres à destination de leur public national, mais aussi s’imposent comme instances de légitimation internationale des récits des autres. Cette position pourrait révéler une forme sophistiquée d’influence culturelle.

L’asymétrie temporelle comme révélateur

Cette typologie révèle que les nations ne traitent pas leurs guerres au même rythme ni selon les mêmes modalités. Certaines (Japon, Corée) transforment immédiatement leurs traumatismes en récits productifs. D’autres (Allemagne, Russie) maintiennent des silences mémoriels décennaux. D’autres encore (France) inventent des stratégies de médiation culturelle tout en développant leur propre discours mémoriel.

Cette asymétrie temporelle dessine une géopolitique des mémoires où la capacité à traiter narrativement ses conflits devient un indicateur de puissance culturelle aussi important que les indices économiques traditionnels.

Conclusion : la guerre des récits comme nouveau terrain géopolitique

Cette exploration suggère l’hypothèse de deux dynamiques mémorielles distinctes : en Europe, certains processus de réconciliation ont pu contribuer à l’émergence de mémoires partagées ; en Asie orientale, les tensions diplomatiques observées semblent compliquer l’émergence de récits mémoriels partagés. Cependant, cette opposition nécessiterait une analyse comparative plus systématique.

La persistance de la « politique des Trois Sans » : sans repentance, sans culpabilité, sans indemnité explique pourquoi le manga japonais de guerre trouve son succès international en Occident plutôt qu’en Asie : il contourne l’impasse géopolitique régionale en s’universalisant ailleurs.

Le manga japonais, dans cette perspective, pourrait constituer moins un simple soft power qu’une forme de ce qu’on pourrait appeler « mémoire dure » : l’hypothèse d’une capacité à transformer une défaite militaire en succès narratif international. Ce concept de « mémoire dure » reste cependant à théoriser rigoureusement. L’observation du contraste entre la production manga japonaise et l’apparent silence graphique allemand et russe suggère l’hypothèse d’une forme potentiellement inédite de puissance culturelle : celle qui pourrait consister à développer des récits sur ses propres défaites. Cette hypothèse nécessiterait cependant une validation par des études comparatives plus approfondies.

La France occupe dans cette configuration une position géopolitique unique et sophistiquée : ni productrice de manga de guerre, ni silencieuse comme ses voisins européens, elle s’impose comme la grande validatrice occidentale de ces récits mémoriels japonais. Le rendez-vous du neuvième art fonctionne comme un sas de légitimation culturelle qui transforme des questionnements nationaux japonais en patrimoine artistique universel.

Cette asymétrie mémorielle dessine une nouvelle carte du monde où la puissance ne se mesure plus seulement en PIB, en arsenaux ou en zones d’influence, mais en capacité à transformer ses traumas en récits universels – ou, dans le cas français, en capacité à légitimer et diffuser mondialement les récits mémoriels des autres nations.

Car c’est bien là que se joue l’avenir des relations internationales : dans cette guerre silencieuse des récits où quelques nations inventent de nouvelles formes de mémoire partageable, tandis que d’autres s’enferment dans leurs silences. Et dans cette bataille culturelle souterraine, le manga japonais de guerre révèle une vérité dérangeante : parfois, perdre une guerre peut devenir le préalable à gagner la paix des mémoires.

À suivre dans l’épisode 6 – L’approche sociologique : qui lit la guerre et comment elle se transmet.

Image de présentation générée par IA