Redécouvrir Welltris sur les chemins de la Catalogne. J’avoue que je ne l’avais point vu venir.

– Monsieur, quel est le jeu vidéo le plus difficile auquel vous avez joué ?

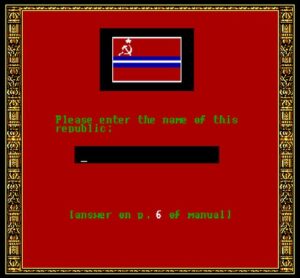

– WELLTRIS. Clairement. Il fallait trouver le nom d’une capitale d’une république socialiste soviétique pour pouvoir le lancer. Ensuite, c’était comme Tetris, mais en pire : les blocs venaient de quatre côtés.

Il y a quelque temps, j’ai accompagné un groupe d’élèves lors d’une sortie scolaire. Dans les moments d’échange qui surviennent le soir, avant l’extinction des feux, c’est l’occasion de discuter de tout et de rien. L’ultime saison de Stranger Things va sortir ; nous échangions sur ces années 1980, les jeux de rôle et mes premières expériences vidéoludiques. Alors, surgissant du fin fond de ma mémoire, WELLTRIS est revenu.

À ma grande surprise, les élèves avec qui je discutais se sont précipités pour essayer de le retrouver. Ce fut vite fait : un ordinateur était à disposition. Alors, ils s’y sont plongés. Le choc. En fait, tout m’est revenu, y compris de vieux réflexes de gamer de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

Cet article, je l’ai promis à mes padawans. Il y a tant de choses à dire sur ce jeu, en apparence simple déclinaison de Tetris. Voyons si, au bout du chemin, mes intuitions auront été bonnes. Voyons si Welltris n’offre pas des perspectives d’étude inattendues.

Welltris, entre héritage soviétique et diplomatie culturelle du jeu

À la fin des années 1980, le monde vidéoludique découvre avec fascination un phénomène venu d’un lieu inattendu : l’Union soviétique. Après le succès mondial de Tetris (1984), programmé par Alexeï Pajitnov à l’Académie des sciences de Moscou, le public occidental voit émerger une série de jeux issus de la même matrice créative. Parmi eux, Welltris (1989), conçu par Pajitnov et Andrei Sgenov, propose une variation tridimensionnelle de son aîné : le joueur manipule des pièces géométriques tombant non plus sur une surface plane, mais au fond d’un puits. C’est en 1991 que je fais ma première partie, au lycée, sur des pcs antiques qui sentent bons le DOS. Ce changement de perspective, apparemment purement mécanique, ouvre en réalité sur un espace symbolique riche, où la culture soviétique entre en contact avec le monde occidental à travers un médium encore jeune et malléable : le jeu vidéo.

L’histoire de Welltris est d’abord celle d’une circulation culturelle sous contrainte. Développé à Moscou, édité par ELORG (l’agence soviétique chargée des licences d’exportation), puis distribué à l’Ouest par des acteurs comme Infogrames ou Spectrum Holobyte, le jeu appartient à un moment singulier : celui de la fin de la guerre froide, où la compétition idéologique se déplace des champs militaire et politique vers les sphères économiques, scientifiques et symboliques. Le jeu vidéo, produit à la jonction de ces mondes — technologie, créativité, culture de masse — devient un véhicule idéal pour les échanges transfrontaliers, mais aussi pour la diffusion d’images, d’imaginaires et de représentations.

Dans ce contexte, Welltris n’est pas qu’une suite logique du succès de Tetris : il est aussi une forme de symptôme de la manière dont l’URSS a cherché, consciemment ou non, à se positionner dans la compétition culturelle mondiale.

Cet écran d’identification, avait une fonction pragmatique : empêcher la copie non autorisée du jeu. Mais sa forme et son contenu dépassent de loin la simple protection logicielle. En choisissant des drapeaux et des capitales des républiques socialistes soviétiques, les concepteurs ont intégré à leur dispositif de contrôle un fragment de culture politique. L’acte de validation devient ainsi un micro-rituel : pour jouer, il faut reconnaître, identifier, écrire — autrement dit, entrer symboliquement dans l’espace soviétique. Ce passage est autant une contrainte qu’une initiation.

L’idée d’un soft power sémiotique soviétique émerge ici. Joseph Nye définissait le soft power comme la capacité d’un acteur à obtenir ce qu’il souhaite par la séduction et l’attraction plutôt que par la coercition ou la force. L’Union soviétique, longtemps enfermée dans un modèle de puissance dure (hard power), a également expérimenté, souvent sans le dire, des formes d’influence culturelle. Le cinéma, la musique, le sport en étaient les vecteurs les plus visibles. Mais le jeu vidéo, objet hybride et encore peu idéologisé, offrait un nouveau terrain d’expression : celui d’une diplomatie culturelle implicite, non doctrinale mais symbolique.

Welltris s’inscrit dans ce mouvement. Là où la propagande classique impose un message, le jeu suggère, familiarise, banalise. Il ne glorifie pas l’URSS : il fait manipuler ses signes, il les transforme en éléments de langage commun. Chaque session de jeu suppose un contact répété avec les symboles du pouvoir soviétique — les drapeaux, les capitales, parfois les caractères cyrilliques — mais dans un cadre dédramatisé, ludique, universel. Autrement dit, Welltris contribue littéralement à désidéologiser l’imaginaire soviétique tout en maintenant sa visibilité. Cette tension, entre désidéologisation et présence symbolique, est au cœur de la logique du soft power : rendre acceptable, voire familier, ce qui était perçu comme l’Autre.

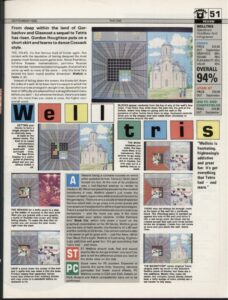

Cette lecture trouve des échos dans la presse occidentale de l’époque. Dans un numéro de The One (octobre 1990) la référence au jeu établit une continuité entre la culture soviétique et l’intelligence algorithmique : Moscou devient le lieu d’une raison abstraite, ordonnée, presque universelle. Dans Tilt (juin 1990), un court article présente Welltris comme une nouvelle preuve du génie russe.

Ces discours médiatiques participent eux aussi à la construction d’un imaginaire : celui d’une URSS technicienne, logique, pacifiée, productrice de culture mondiale.

Derrière ces représentations se joue un phénomène plus large : l’entrée du jeu vidéo dans le champ de la médiation culturelle internationale. Comme le cinéma ou la télévision avant lui, le jeu devient un espace de circulation des signes, des valeurs et des mémoires collectives. Mais contrairement au cinéma, il ne diffuse pas seulement des images : il impose des gestes, des réflexes, des logiques cognitives. Jouer à Welltris, c’est apprendre à penser en termes de gravité, de rotation, d’ajustement spatial — mais aussi, involontairement, à manipuler des symboles politiques sans les contester. Ce glissement du symbolique vers le cognitif constitue la base du soft power sémiotique : une influence qui agit non pas sur les opinions, mais sur les formes de reconnaissance et les automatismes culturels.

Ainsi s’est petit à petit dessiné un questionnement dans mon esprit, une fois les retrouvailles passées :

Dans quelle mesure un jeu soviétique comme Welltris, à travers un simple dispositif d’identification, a-t-il pu participer à une forme implicite de diplomatie culturelle ?

Et comment ce cas permet-il de repenser le soft power non plus comme diffusion de contenus, mais comme circulation de signes et de gestes ?

Pour y répondre, il faudra d’abord replacer Welltris dans la galaxie symbolique ouverte par Tetris : celle d’un moment où la créativité soviétique s’exporte malgré la fermeture politique. Il conviendra ensuite d’analyser le dispositif d’identification comme un espace de médiation entre contrainte technique et message culturel. Enfin, je proposerai une reformulation du soft power à l’aune de la sémiotique, pour montrer que l’influence peut se jouer dans la forme du jeu autant que dans son contenu.

Ce détour par un artefact oublié permet d’interroger la logique profonde du jeu vidéo comme instrument de médiation culturelle, mais aussi de poser une question plus vaste : celle de la puissance douce des signes, lorsque ceux-ci s’insinuent dans nos pratiques ordinaires sans en avoir l’air. Mine de rien, avec Welltris, on peut aller loin, très loin.

I – Le jeu comme objet sémiotique et médiation culturelle

L’histoire de Welltris commence là où celle de Tetris semblait s’achever : sur l’idée que la forme ludique peut dépasser son contexte d’origine. À première vue, Welltris n’est qu’une évolution technique — un Tetris tridimensionnel, une simple variation géométrique. Mais si l’on adopte une lecture sémiotique, chaque transformation mécanique devient un geste culturel, chaque interface un discours symbolique. Le jeu, loin d’être un objet neutre, devient une forme de texte, un système de signes en mouvement, traversé par des significations sociales, politiques et esthétiques.

Le jeu vidéo, un système de signes

Dans la perspective de la sémiotique culturelle développée par Juri Lotman, toute production symbolique – du rituel au texte médiatique – s’inscrit dans une semiosphère, c’est-à-dire un espace culturel saturé de codes. Le jeu vidéo, en tant que média interactif, ajoute à cette logique la dimension du geste : il ne se contente pas de représenter, il fait agir. Le joueur ne lit pas Welltris, il le performe. Or, c’est précisément dans cet entrelacement entre perception, action et symbole que s’installe la possibilité d’un transfert culturel.

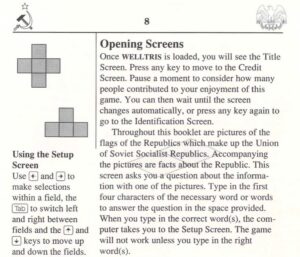

Captures d’écran du manuel, voir ressources en fin d’article

L’écran d’identification de Welltris illustre cette articulation. On y voit le drapeau d’une république socialiste soviétique : Lituanie, Ouzbékistan, Biélorussie… En dessous, une consigne simple : « Enter the capital of this republic » ou dans certaines versions le nom de cette République. Dans mon cas c’était les capitales. Ce n’est pas une simple question ; c’est un acte sémiotique. Le jeu établit un contrat de reconnaissance : pour participer, le joueur doit activer une connaissance (ou en acquérir une). La réussite de cette tâche conditionne l’accès à l’expérience ludique. Ce processus introduit une idée fondamentale : la connaissance culturelle devient ici clé d’accès au plaisir. Nous avions à l’époque monté un carnet de codes avec les dessins des républiques, les noms, les capitales. Le graal pour pouvoir jouer à la pause de midi. Le manuel de jeu offre des informations claires au sujet des Républiques, capitales.

Dans le cadre du soft power, un tel dispositif joue sur un plan plus subtil que la propagande : il transforme un savoir géopolitique en condition ludique. Le joueur, dans mon cas occidental, est amené à rencontrer les symboles d’une culture étrangère dans un contexte de curiosité, non de confrontation. Il est contraint, mais il ne se sent pas contraint : la contrainte se déguise en défi, l’apprentissage en jeu. C’est là une stratégie d’une redoutable élégance, consciente ou non de la part des concepteurs : le soft power opère à travers la mécanique, non le message.

Du drapeau au geste : la naturalisation des signes

L’écran d’accès ne se limite pas à montrer un drapeau. Il le fait exister dans une chaîne d’actions : regarder, reconnaître, saisir. Ces trois opérations traduisent le processus décrit par Roland Barthes dans Mythologies : la transformation d’un signe culturel en signe naturel. Le drapeau, symbole politique, devient un élément de routine. Il perd sa charge idéologique pour devenir un simple passage obligé, un détail familier. En répétant l’acte, le joueur naturalise le signe : il “apprend” le monde soviétique sans qu’on le lui enseigne. C’est un apprentissage incidental, ou fortuit — typique des médias de masse, et plus encore des jeux.

Si l’on suit Bourdieu on pourrait dire que Welltris distribue un capital culturel minimal : connaître les capitales soviétiques devient une micro-compétence valorisée dans le contexte ludique. Le joueur qui sait que Riga, Tallinn ou Alma-Ata appartiennent à l’Union soviétique se voit récompensé — non par une reconnaissance sociale, mais par le droit de jouer. Ce capital, purement symbolique, se transforme en compétence cognitive. La géographie politique de l’URSS se loge ainsi dans la mémoire des joueurs occidentaux, non comme doctrine, mais comme décor cognitif.

Cette translation du politique vers le cognitif se retrouve aussi dans la structure du jeu lui-même. Les blocs, ou “tetriminos”, tombent cette fois le long des parois d’un puits, formant un espace clos et central. Le joueur doit organiser les pièces dans un carré, vu du dessus. Cette topographie évoque symboliquement un centre autour duquel tout gravite. Si Tetris était une danse horizontale, ouverte sur un espace abstrait, Welltris est une chute centripète, où tout converge vers un cœur invisible. Certains critiques de l’époque ont parlé d’une “prison géométrique”, d’autres d’un “cerveau mathématique” dans certains articles. D’un point de vue symbolique, cette spatialité peut se lire comme une métaphore de la vision soviétique du monde : un centre fort, un ordre imposé, mais harmonieux. Ce parallèle ne relève pas de l’intentionnalité idéologique — il découle de la logique sémiotique du jeu.

La presse vidéoludique comme relais de médiation

La réception médiatique confirme cette double dimension, technique et culturelle. Au détour des articles des différents magazines on y trouve des références à une forme de rigueur russe, de froideur mathématique. Ces formules, souvent stéréotypées, participent d’un processus de médiation : elles traduisent le caractère soviétique du jeu en qualité esthétique. La froideur devient style, la discipline devient gameplay. Le cliché se transforme en marque culturelle. C’est une opération typique du soft power : la conversion d’un trait politique en valeur symbolique.

Cette requalification passe aussi par l’auteur. Alexeï Pajitnov, déjà célébré pour Tetris, devient dans la presse une figure paradoxale : le “génie russe” apolitique. En Occident, son image oscille entre l’inventeur isolé et l’ambassadeur involontaire d’une URSS modernisée. Ce discours contribue à dépolitiser la production soviétique : il la réinscrit dans une humanité commune. Or, cette universalisation, même bienveillante, est déjà une forme d’influence — elle transforme la perception de l’URSS de l’intérieur, en substituant à la figure de l’ennemi celle du partenaire créatif.

Le jeu devient donc médiation dans les deux sens : entre l’Est et l’Ouest, mais aussi entre le politique et l’esthétique. Il ne s’agit pas de propagande, mais d’un échange symbolique où les signes circulent, se transforment, se neutralisent. Dans ce flux, la signification originelle des drapeaux ou des capitales se dissout, mais leur présence demeure : c’est le principe même de la diffusion culturelle.

L’interactivité comme vecteur de persuasion douce

Ce qui distingue fondamentalement le jeu vidéo des autres médias, c’est son interactivité. Là où le cinéma impose des images, le jeu exige une participation. Le joueur devient co-auteur du sens, même quand il ne le perçoit pas. Ce que le film de propagande soviétique tentait d’imposer par la répétition visuelle, Welltris le propose par l’action. On n’observe pas la culture soviétique, on la manipule, on la fait fonctionner. Cette implication transforme le rapport au signe : le joueur incarne la logique du système, il en devient l’opérateur.

Cette dimension interactive confère au soft power vidéoludique une efficacité particulière. Le pouvoir d’attraction ne passe pas par un message formulé, mais par un schéma d’action intériorisé. Dans Welltris, cela se traduit par une expérience d’ordre, de logique et de régularité. Le joueur apprend, sans le vouloir, à valoriser la rigueur et la structure, à trouver du plaisir dans la contrainte. Là encore, on ne peut pas parler d’intention idéologique. Mais l’effet symbolique existe : le jeu rend désirables des valeurs associées à la rationalité soviétique. Finalement on est pas très loin du film P.R.O.F.S. …

Synthèse

Sous sa surface géométrique, Welltris agit comme un petit laboratoire sémiotique. Il relie, dans une même expérience, trois niveaux de médiation :

- Technique : la protection anticopie devient un dispositif symbolique ;

- Cognitif : la contrainte de reconnaissance devient apprentissage implicite ;

- Culturel : la répétition de signes soviétiques devient familiarisation esthétique.

Le jeu, ainsi, n’est pas seulement un produit du soft power : il en constitue la forme expérimentale. En jouant, le public occidental apprend à reconnaître l’Autre, non par un discours, mais par une pratique. Ce glissement du symbolique vers le ludique prépare la réflexion suivante : comment penser, théoriquement, cette influence subtile, ni propagande ni neutralité, mais circulation des signes ?

C’est ce nous allons explorer, en proposant le concept de soft power sémiotique — une reformulation de Nye à la lumière des médias interactifs. Je vous avais prévenu, on peut aller très loin avec Welltris.

II – Vers une théorie du soft power sémiotique

Si Welltris témoigne d’un usage ludique des symboles soviétiques, son intérêt théorique dépasse le simple cas d’étude. Il invite à repenser le soft power non comme diffusion d’un contenu idéologique, mais comme circulation de signes et de formes d’expérience. Pour comprendre cela, il faut croiser la définition de Joseph Nye avec les outils de la sémiotique culturelle (Lotman) et de la mythologie des médias (Barthes). Cette rencontre permet de faire émerger une notion opératoire : le soft power sémiotique — une puissance douce fondée sur la manipulation des codes plutôt que sur l’imposition des valeurs. Et je retouve ici mes réflexions entamées sur la métastratégie des consciences.

De la persuasion à la configuration : élargir Nye

Joseph Nye définit le soft power comme la « capacité d’obtenir ce que l’on veut par l’attraction plutôt que par la coercition ou la rémunération » (Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004). Il en identifie trois sources : la culture, les valeurs politiques et la politique étrangère. L’hypothèse sous-jacente est que les représentations culturelles produisent du désir d’imitation, et donc une influence politique indirecte. Or, dans le cas du jeu vidéo, cette logique de persuasion rencontre une limite : il n’y a pas nécessairement discours, mais système d’action. Le pouvoir ne se loge plus dans ce que l’objet dit, mais dans ce qu’il fait faire.

Ainsi, plutôt que de parler d’influence culturelle au sens classique, on peut parler d’architecture sémiotique de l’influence : un pouvoir exercé à travers la forme même de l’expérience, et non à travers son contenu explicite.

Lotman et la circulation des signes : la semiosphère du jeu

Pour conceptualiser cette dimension formelle, la pensée de Juri Lotman offre un cadre pertinent. Dans La semiosphère (1984), il affirme que toute culture est un système de traduction : chaque texte, chaque œuvre, chaque rituel transforme un ensemble de signes préexistants en de nouvelles configurations de sens. La frontière entre les cultures n’est jamais étanche : elle est au contraire le lieu où s’opère la production de sens.

Appliquée à Welltris, cette théorie permet de comprendre comment un jeu soviétique devient lisible – et désirable – en Occident. Il fonctionne comme un texte traducteur, capable de reformuler des symboles soviétiques (le drapeau, la capitale, la géométrie de l’ordre) dans un langage universellement compréhensible : celui de la mécanique ludique. Le soft power sémiotique n’est pas la domination d’un sens sur un autre, mais la mise en circulation d’un code. Ce que diffuse Welltris, ce n’est pas “l’URSS”, mais une manière soviétique d’organiser le monde symbolique.

Cette perspective explique la résilience de certains motifs issus de la culture soviétique dans la pop culture mondiale : l’esthétique constructiviste, la fascination pour les ingénieurs, ou encore le motif du calcul rationnel. Le jeu agit ici comme un vecteur transcodant, à la frontière entre deux semiosphères : celle du réalisme socialiste et celle du capitalisme vidéoludique. En franchissant cette frontière, le sens se transforme, mais conserve une trace de son origine. Ce reste symbolique, presque spectral, constitue la mémoire du soft power sémiotique.

Barthes : du signe au mythe, ou comment le ludique naturalise le politique

La théorie barthésienne du mythe complète ce schéma. Dans Mythologies (1957), Roland Barthes montre comment la culture de masse convertit les signes politiques en formes naturelles. L’image du soldat noir saluant le drapeau français devient, par glissement, non pas un discours sur la colonie, mais une représentation “évidente” de la fidélité. Le mythe opère une naturalisation du signe : il efface son origine idéologique.

De même, dans Welltris, le drapeau soviétique cesse d’être un symbole politique : il devient un élément d’interface, une simple porte d’entrée. Le geste de reconnaissance exigé du joueur transforme un emblème national en routine cognitive. Ce processus, répété des milliers de fois, produit un effet de naturalisation comparable à celui décrit par Barthes : le signe est vidé de son contenu polémique et intégré dans le flux ordinaire de l’expérience. Le jeu devient ainsi un laboratoire où le politique se dissout dans le ludique.

Mais la force du soft power sémiotique réside précisément dans cette dissolution. L’influence ne dépend plus de la conviction, mais de la familiarité. L’Autre n’est plus à convaincre, il est à rendre familier, voire manipulable, à travers les gestes du jeu. Là où le pouvoir dur cherche à imposer, le pouvoir sémiotique cherche à rendre évident. Et dans un monde saturé de médias, cette évidence vaut persuasion.

Un modèle à trois couches : signes, gestes, affects

Pour formaliser ce concept, on peut modéliser le soft power sémiotique comme une structure à trois couches interconnectées :

- La couche sémiotique : elle comprend les signes visibles (drapeaux, noms, couleurs, sons) et leur organisation. Dans Welltris, ce sont les symboles soviétiques directement affichés à l’écran.

- La couche praxéologique : elle regroupe les actions exigées du joueur. Ici, taper la capitale correcte, manipuler les blocs avec rigueur, composer des formes cohérentes. Cette couche transforme la signification en pratique.

- La couche affective : elle concerne le plaisir, la frustration, la satisfaction. Ces affects sont essentiels, car ils confèrent une valence émotionnelle au geste. Le joueur associe le plaisir de la réussite à l’univers symbolique qui le contient. J’ai été profondément touché de retrouver ce jeu près de 30 ans après y avoir joué.

Ces trois couches fonctionnent en synergie. Ensemble, elles créent un champ d’attraction symbolique où la culture d’origine diffuse sans discours. C’est dans cette triangulation que s’exprime la puissance douce du jeu : le signe suscite un geste, le geste produit un affect, et l’affect renforce le signe. Ce cycle, indétectable à la surface, est pourtant le cœur du mécanisme d’influence sémiotique.

Implications pédagogiques et théoriques

D’un point de vue pédagogique, cette approche ouvre des perspectives fécondes pour l’analyse des médias et la formation à l’esprit critique. Dans un enseignement sur les cultures numériques ou les relations internationales, Welltris devient un objet exemplaire pour interroger la médiation interculturelle par les dispositifs. On peut y montrer comment la forme technique d’un média peut porter, transformer ou neutraliser une identité culturelle.

En pédagogie critique, le soft power sémiotique fournit une grille d’analyse utile pour décrypter les logiques d’influence dans les jeux, les séries ou les réseaux sociaux. Il permet d’aller au-delà de la question “que dit ce média ?” pour poser celle, plus subtile : “que fait-il faire, ressentir, croire ?”

Sur le plan théorique, cette approche invite à réviser la distinction classique entre hard et soft power. Car si le premier agit sur les corps, et le second sur les représentations, le soft power sémiotique agit sur les interfaces mêmes du sens. Il reconfigure la manière dont les sujets perçoivent et manipulent les signes. À l’ère numérique, cette forme de pouvoir devient décisive : elle s’inscrit dans les algorithmes, les interfaces, les mécaniques de jeu, les boucles d’attention. Ce n’est plus un pouvoir d’État, mais un pouvoir diffus, distribué dans les objets culturels — exactement comme le pouvoir disciplinaire se logeait, selon Foucault, dans les institutions et les pratiques ordinaires.

Du code au monde

En définitive, Welltris n’est pas un simple “Tetris soviétique” : c’est un texte géopolitique involontaire, un lieu où s’invente une nouvelle forme d’influence par la forme. Le jeu transforme le signe en geste, et le geste en affect. Il ne convainc pas, il configure. Il n’impose pas un récit, il façonne une perception.

Le soft power sémiotique désigne cette puissance de la forme : la capacité d’un dispositif culturel à produire de la familiarité, à rendre praticable un code étranger, à faire circuler des valeurs implicites sous le masque du jeu.

Dans le monde contemporain — saturé de plateformes, d’avatars et d’interfaces — cette logique s’étend bien au-delà du cas soviétique. Chaque interface, chaque jeu, chaque réseau social devient une zone d’échange symbolique où se négocie le sens du monde. Welltris n’était peut-être qu’un puzzle, mais il a ouvert, sans le savoir, la voie à une ère où la géopolitique se joue à travers les signes.

Conclusion générale : Welltris ou la géométrie douce du pouvoir

À première vue, Welltris n’est qu’un jeu oublié, variation géométrique sur le succès planétaire de Tetris. Et pourtant, sous cette apparente simplicité, il dissimule un dense réseau de significations : car chaque ligne formée, chaque symbole affiché, chaque geste répété par le joueur participait, consciemment ou non, à la circulation d’un imaginaire soviétique transformé. Ce chapitre a voulu montrer comment, à travers un objet culturel singulier — un jeu vidéo venu de l’autre côté du Rideau de fer — il est possible de penser une forme inédite de soft power, que je nomme soft power sémiotique.

Un objet culturel au croisement des mondes

Welltris apparaît à la fin des années 1980, dans un contexte de basculement historique. L’Union soviétique de Gorbatchev s’ouvre, timidement, à l’économie mondiale ; l’idéologie s’effrite, mais les structures administratives — comme ELORG, détentrice des licences de Tetris et Welltris — continuent de gérer la production culturelle selon des logiques étatiques. C’est donc dans une situation paradoxale que naît le jeu : fruit d’un système en décomposition, mais déjà traversé par les logiques du marché global.

Cette ambivalence se retrouve dans son dispositif. L’exigence d’entrer la capitale d’une république socialiste soviétique pour accéder au jeu est à la fois un mécanisme de protection logicielle et un rituel symbolique. Elle oblige le joueur à reconnaître un espace politique qu’il ne connaît pas forcément, et à le traverser mentalement pour jouer. Ce geste d’identification transforme le territoire soviétique en condition d’accès, en “mot de passe” culturel. En cela, Welltris matérialise la tension entre contrôle et ouverture, entre identité politique et universalité ludique.

Le jeu comme traducteur culturel

Cette tension est aussi celle de la traduction. En passant du contexte soviétique au marché occidental, Welltris devient un médium translinguistique. Il conserve des signes soviétiques (les drapeaux, la typographie, le nom de Pajitnov) mais les transpose dans un langage universel : celui du puzzle, de la gravité, de la logique combinatoire. Dans la perspective de Juri Lotman, le jeu fonctionne comme un texte à la frontière des semiosphères, un espace où les codes se reconfigurent.

C’est là que réside son pouvoir symbolique : Welltris ne diffuse pas un message idéologique, il familiarise un imaginaire étranger. Par l’expérience du jeu, le joueur apprend à manipuler, sans y penser, les signes de l’URSS. Ce processus n’a rien de propagandiste ; il relève d’une diplomatie culturelle implicite, fondée sur la traduction, la reformulation et l’habitude. La culture soviétique ne s’impose pas : elle circule sous forme de signes et de gestes, se rendant lisible dans un autre système de références.

De ce point de vue, Welltris accomplit ce que le cinéma ou la musique soviétique peinaient souvent à réaliser : une « désidéologisation » du signe politique, rendue possible par la neutralité apparente de l’interface. En transformant le drapeau en icône, la capitale en mot de passe et la règle en plaisir de jeu, le titre de Pajitnov opère une translation : du politique au cognitif, de la contrainte au ludique, de l’État à la forme.

Une géométrie du pouvoir

Cette transformation n’est pas sans conséquences. Le pouvoir que diffuse Welltris est discret, presque imperceptible : il ne s’adresse pas à la conscience, mais à la perception et à la gestualité. Il agit à travers la forme, non à travers le discours. C’est ce que nous avons défini comme soft power sémiotique : un pouvoir exercé par la structure du signe, la logique du geste et la régularité du plaisir.

Dans cette perspective, l’influence ne passe plus par les valeurs, mais par les routines cognitives. La répétition du geste — aligner, ajuster, ordonner — produit une adhésion implicite à une certaine représentation du monde. Ce monde est structuré, mathématique, rationnel, mais aussi contraint, fermé, vertical : une forme qui n’est pas sans rappeler certains aspects de la rationalité soviétique elle-même. Le joueur, en manipulant les blocs de Welltris, apprend à penser selon cette logique sans jamais en percevoir la portée politique.

Autrement dit, Welltris offre un miroir idéologique sous forme de mécanique. Là où la propagande explicite échoue par excès de visibilité, le dispositif ludique réussit par effacement : il fait croire qu’il ne dit rien. En cela, il illustre parfaitement la transition du pouvoir moderne vers ce que Foucault nommait un pouvoir diffus — un pouvoir non localisé, inscrit dans les dispositifs et les habitudes.

Une pédagogie des signes

Ce constat ouvre des pistes pédagogiques. L’étude de Welltris peut devenir un outil pour comprendre la politique des médias à travers la sémiotique. Dans un cadre éducatif, l’analyse du jeu invite à dépasser la question de l’intentionnalité (“les concepteurs voulaient-ils diffuser une image de l’URSS ?”) pour s’intéresser aux effets de forme.

Ainsi, enseigner Welltris, c’est apprendre à lire un média comme une structure d’influence implicite : à repérer comment un design, une règle, une interface participent à la construction d’un imaginaire. Ce type d’analyse, transposable à d’autres contextes (applications, réseaux sociaux, jeux contemporains), permet de former un regard critique sur les mécanismes d’adhésion douce à des systèmes de valeurs.

Le soft power sémiotique devient alors un concept opératoire pour penser la citoyenneté numérique : comprendre que l’influence, aujourd’hui, n’est plus affaire de slogans, mais de formes. C’est la grammaire des interfaces qui façonne nos habitudes, et donc nos représentations.

Héritages et prolongements

Trente-cinq ans après sa sortie, Welltris reste un objet marginal dans l’histoire du jeu vidéo. Pourtant, son héritage se lit en filigrane dans la culture numérique contemporaine : l’idée d’un pouvoir diffusé par la forme, d’une idéologie dissimulée dans l’interface. Des jeux éducatifs soviétiques aux plateformes de données occidentales, une même logique se perpétue : celle du pouvoir doux de la géométrie.

L’URSS n’a peut-être pas maîtrisé cette logique à dessein ; mais en exportant Tetris et Welltris, elle a ouvert une brèche où la culture du calcul, de la règle et de l’ajustement est devenue un langage universel. Ce langage, repris et amplifié par les industries du numérique, continue d’organiser nos interactions : interfaces à cases, algorithmes d’ajustement, logiques de gamification. Ce n’est plus un soft power d’État, mais un soft power global, algorithmique, anonyme — descendant lointain du puits de Welltris.

Pour conclure : penser la douceur du code

Cet article s’achève sur une hypothèse : celle d’une clé majeure de compréhension de notre époque à travers la sémiotique du soft power de la Pop Culture. À mesure que nos cultures deviennent médiatisées, les formes de pouvoir se déplacent du contenu vers la structure, du message vers le code. Welltris, modeste jeu soviétique, en fut l’un des premiers laboratoires. Il ne cherchait pas à convaincre, mais à faire jouer ; et c’est précisément par ce détour qu’il a produit un effet d’influence durable — celui d’une culture devenue forme, d’une idéologie devenue geste.

Ainsi, le soft power sémiotique ne se mesure pas en slogans, mais en habitudes : dans les manières de regarder, d’interagir, de comprendre le monde. Étudier Welltris, c’est donc interroger la politique du jeu, la Pop Culture au sens le plus littéral : non pas ce qu’il dit du monde, mais ce qu’il nous apprend à en faire.

À travers un simple puits de blocs colorés, il est possible d’émettre l’hypothèse qu’une diplomatie du signe s’est jouée — une diplomatie silencieuse, invisible, mais d’une efficacité remarquable. Ce n’est qu’une interprétation, pour un jeu, non point une vérité absolue, bien entendu. Mais dans cet exercice de style, j’ai aimé explorer des chemins. Roland Barthes disait que « le mythe ne persuade pas, il fait paraître évident ». Welltris, en ce sens, fut à mon sens bien plus qu’un jeu : ce fut la géométrie douce d’un pouvoir de l’autre côté du mur, du Bloc et, surtout, une immense madeleine de Proust personnelle que j’ai eu plaisir à partager avec mes Padawans 2025.

***

Manuels & archives primaires

- Welltris. Player’s Guide / Manual (DOS version). PDF. Includes credits, “The Soviet Challenge Continues…” mention, list of republics/capitals. gamesdatabase.org+1

- Manual versions (Spectrum/Amstrad/C64) – scans disponibles sur CPC-rulez ; mention « PROTECTION: CODESHEET » (modèle d’identification) dans fiche CPC-rulez. cpcrulez.fr

- Fiches de versions/ports : « Welltris – Releases » (Grouvee) – liste des plateformes et dates. grouvee.com

Articles de presse / revues contemporaines

- Review : Compute! Magazine Issue 124 (Décembre 1990) — “Welltris” review mentionnant « created by the same Soviet programmer who designed Tetris ». atarimagazines.com

- Article sur CPCRulez : “Welltris (c) Infogrames …” – description technique, crédits, mentions protection et portage sur CPC. cpcrulez.fr

- RetroArchives (français) : Page “Welltris” – historique, versions, test, contexte. Retro Archives

Sites de synthèse / bases de données

- Wikipedia — Version anglophone de Welltris.

- Wikipedia russe — version en russe avec sections sur développement et réception.

- NEC Retro — fiche “Welltris” (versions PC-98, Japon). necretro.org

- GamesDatabase.org / Manuals.plus — plus de scans du manuel DOS, informations crédits.

Articles et nouvelles plus récentes

- “Welltris Drops onto Tetris Forever” – Retro News (3 Jan 2025) : information sur la réédition et visibilité accrue.

- NintendoLife / FinalWeapon / GameRant – articles « Tetris Forever update adds Welltris » (2024) : usage de Welltris dans contexte moderne. Nintendo Life+2

***

Jouer à Welltris ?

https://www.bestoldgames.net/fr/welltris/jouer

https://www.abandonware-france.org/ltf_abandon/ltf_jeu.php?id=491