Chacun le sait : c’est avant tout Joséphine Baker la résistante et la femme généreuse qui sont honorées avec l’entrée au Panthéon ce 30 novembre 2021. Le contexte du regard qu’a pu porter une Africaine Américaine sur la France des années 1920 peut cependant nous éclairer sur ses choix ultérieurs.

Choc de stéréotypes

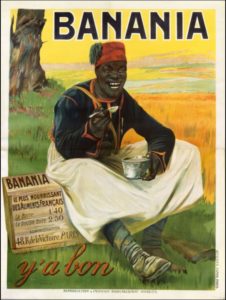

De même que le tirailleur Banania de 1914 choque aujourd’hui par son paternalisme racial, les images de Joséphine Baker quasi-nue avec un pagne de fausses bananes dans un décor aussi exotique qu’improbable sont de nature à interroger. Or, dans les deux cas, les images renvoient à des contextes particulièrement différents. Désuète et évidemment perçue comme raciste depuis Senghor qui dénonçait des rires Banania, l’image du tirailleur Banania marqua en son temps une évolution entre la vision du sauvage cannibale et celle d’hommes noirs rendus à la cause de la civilisation et d’une France émancipatrice pour lutter contre le barbare « boche ». L’image exprime gratitude et bienveillance paternaliste vis-à-vis de l’Africain. De son côté, Joséphine Baker renvoie une image tout aussi stéréotypée. Si la principale intéressée n’était pas probablement pas dupe des clichés contenus dans sa tenue et son spectacle, il eût été difficile de lui demander de placer sur un plan d’égalité la situation qui était la sienne à Paris et en France et celle qu’elle pouvait vivre dans son Missouri natal.

Lorsque Joséphine Baker s’installe à Paris, à l’automne 1925, la situation lui apparaît très différente de ce qu’on peut vivre à Paris, voire dans certains clubs new yorkais, et l’on ne doute pas qu’une artiste africaine américaine ait pu préférer la France aux États Unis. Elle n’est pas la seule dans ce cas. À différentes époques, des artistes, écrivains ou sportifs américains saisissent leur chance et s’installent à Paris. C’est plus tard le cas du boxeur Jack Johnson ou de l’écrivain Richard Wright.

Le préjugé de race en France et aux États-Unis

Il est difficile de croire que tous ces Africains Américains de Paris aient toujours pensé que la France était dépourvue de ce qu’on appelait alors le « préjugé de race ». Sans doute n’étaient-ils pas dupes d’un certain nombre d’attitudes et de représentations stéréotypées mais la culture ségrégationniste des lois Jim Craw des différents États fédérés faisait de l’hexagone une terre émancipatrice. La France d’alors, qui fondait largement sa domination coloniale sur des statuts inégalitaires, était dépourvue, dans sa métropole, de la signalétique raciste à laquelle on était habitué aux États-Unis. Dans le Missouri, les écoles pratiquaient la ségrégation depuis la fin du XIXe, les mariages et relations sexuelles entre blancs et colored étaient interdites et une réglementation raciale frappait les transports en commun, l’usage des fontaines publiques ou les différentes tâches possibles et autorisées ou pas chez un coiffeur pour dame. Si la prohibition des relations sexuelles interraciales s’accompagnait d’une obsession pour la vertu de la femme blanche convoitée par la « Negro Brute » des romans de gare, la réalité était inverse. Elle était celle de la complaisance, de l’hypocrisie pudibonde et d’un silence noir de survie et d’impuissance devant la fréquence des viols de femmes noires par des hommes blancs.

Contrevenir (ou être soupçonné de le vouloir) à ces règles officielles auxquelles s’ajoutaient de nombreux codes implicites entraînait facilement la mort, souvent après d’atroces souffrances lors d’un rituel de lynchage, toujours perpétré par des hommes, avec la complaisance des autorités, lorsque celles-ci livraient un suspect à la foule. Le lynchage s’achevait toujours par un moment familial et festif, après dissimulation de la trace des mutilations génitales d’un homme pendu et/ou brûlé vif. On voyait alors les familles pique-niquer autour de l’arbre ou du bûcher du spectacle. Ces moments étaient entre autre documentés par les échos dans la presse, qui annonça parfois des lynchages trois jours à l’avance, et les cartes postales qui gravaient l’inoubliable moment. D’après les comptages du Tuskegee Institute, institution très prudente fondée dans l’Alabama par le Virginien Booker T. Washington, le Missouri atteignait 81 lynchages pour la période 1889-1918. 63 hommes noirs furent lynchés aux EU en 1918 et l’on compta en 1900-1920 une moyenne de 67 lynchages annuels d’hommes noirs pour sept hommes blancs.

La Grande guerre

Durant la Grande Guerre, l’absence de signalétique raciale en France hexagonale avait été un des premiers sujets d’étonnement pour les Américains en France, qu’ils fussent blancs ou colored. En 1917-1918, alors que les Américains étaient en zone militaire, les autorités militaires françaises organisèrent restauration ou spectacles récréatifs sans penser à la signalétique ségrégationniste qui relevait alors de l’évidence pour les Américains. Il en résulta de nombreux malentendus franco-américains. Dans des villes portuaires comme Nantes et Saint-Nazaire, des Américains blancs furent également choqués de l’absence de ségrégation et voulurent imposer leurs règles. Ce fut de même après-guerre quand arrivèrent des touristes américains qui se retrouvèrent face à des clients noirs dans des bars de Montmartre. Ce choc des cultures raciales persuada les Américains de toute couleur que les Français étaient color-blind, aveugles ou indifférents à la couleur, du moins aux yeux de l’expérience raciale américaine. En 1919, à la suite de violences raciales dans plusieurs villes françaises puis du meurtre d’un Français noir à Nantes par un policier militaire américain, des députés français noirs dénoncèrent les tentatives des Américains pour importer en France le préjugé de race avec la complicité de certains Français. La Chambre vota même en juillet un texte solennel condamnant le même préjugé de race.

Batouala

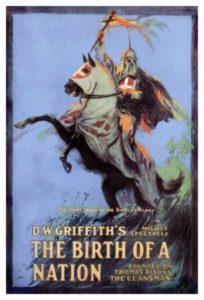

S’il n’est pas certain que tous les visiteurs africains américains de Paris aient prêté attention aux polémiques de 1921-1922 au sujet de Batouala, les affaires du monde de la nuit, des cafés et des spectacles retinrent davantage l’attention. A la suite du signalement de plusieurs députés français noirs et blancs, Poincaré intervint contre la ségrégation dans certains cafés, laquelle fut toujours perçue comme d’origine américaine et étrangère aux mœurs françaises. On vit aussi interdire le film de Griffith, Naissance d’une Nation, qui faisait l’éloge du Ku Lux Klan. Sans doute les scènes du film étaient elles aux antipodes de l’image qu’on se faisait en France de l’union des races entre colonies et métropole. Proclamer ainsi l’égalité des races permettait également de répondre aux Allemands et à l’opinion internationale choquée que les Français envoyassent des soldats nègres occuper l’Allemagne. Le monument à l’Armée noire érigé à Reims et à Bamako avait d’ailleurs la même fonction. Dans une confusion totale entre représentations mentales et normes juridiques, cette idée d’une France dépourvue de préjugés s’accommodait de stéréotypes dont la dimension raciste est aujourd’hui une évidence mais qui passaient à l’époque pour une forme d’humour. Tour à tour les députés noirs – ils furent toujours avant-guerre guadeloupéens ou sénégalais – furent caricaturés avec des pagnes et avec des bananes auxquels on ajouta d’autres stéréotypes comme le cannibalisme ou la sorcellerie, associée à une appartenance maçonnique. L’utilisation des bananes était d’évidence une allusion à Joséphine Baker.

En dépit des stéréotypes raciaux qu’elle dut rencontrer, il est donc aisé de comprendre que, comme beaucoup d’artistes, d’écrivains ou de sportifs africains américains, Joséphine Baker ait apprécié de vivre dans un pays où la liberté de parole vis-à-vis d’un interlocuteur blanc ne valait pas peine de mort, où on ne la fit jamais entrer par une porte réservée aux domestiques et où elle put développer toutes les facettes de son talent sans être taraudée par la double-conscience et l’obsession africaine-américaine vitale de toujours devoir se conforter aux règles écrites et implicites dont la transgression menaçait une carrière ou une vie. Cela ne signifie en rien qu’on ne rencontrait pas de préjugés en France mais il faut souligner combien le contraste entre la situation de l’hexagone et celle des États-Unis contribua à cette époque à conforter l‘opinion française dans l’idée qu’elle était relativement étrangère au racisme. On ne saurait ignorer cette dimension lorsqu’on s’interroge sur la volonté de Joséphine Baker de servir la France libre.

Pour en savoir plus

CHATHUANT (Dominique), Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race. Histoire(s) d’un siècle de doute sur le racisme en France, Paris, Le Félin, 2021, 504 p.

Retrouvez ici un article complet sur le parcours de résistante de Joséphine Baker.

Vous pouvez accéder ici à la retranscription d’une interview de 1968 de Joséphine Baker.