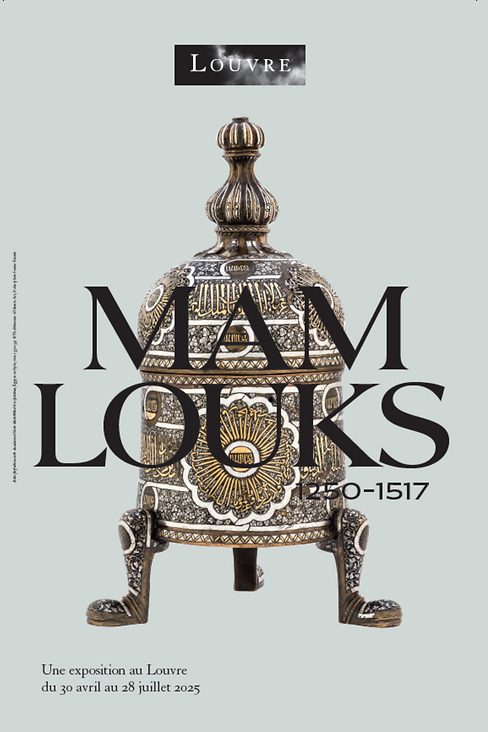

Le musée du Louvre consacre une grande exposition aux Mamlouks, ces anciens esclaves devenus souverains qui ont dirigé l’Égypte et la Syrie du XIIIe au XVIe siècle. Loin des seules images guerrières auxquelles ils sont souvent réduits, cette exposition exceptionnelle explore toutes les facettes d’un sultanat militaire, culturel et artistique au cœur des échanges entre Orient et Occident.

Une civilisation forgée par les armes… mais aussi par les arts

Fondé en 1260 par le sultan Baybars, le régime mamlouk repose sur une élite militaire issue de l’esclavage, formée dès l’adolescence et émancipée à l’âge adulte. Contrairement aux dynasties traditionnelles, le pouvoir n’est pas héréditaire – une exception notable étant la dynastie fondée par Qalawun, dont le règne de son fils al-Nasir Muhammad (1310-1341) marque l’apogée politique et artistique du sultanat.

Des figures majeures rythment le parcours de l’exposition : Barquq, fondateur de la dynastie circassienne et adversaire de Tamerlan ; Qaytbay (1468-1496), grand bâtisseur et mécène d’un art raffiné, notamment en céramique bleue et blanche ; ou encore Qanisawh al-Ghawri, attiré par la culture turco-persane, dont le règne annonce le crépuscule du sultanat, juste avant la conquête ottomane.

Une organisation sociale et politique originale

Les Mamlouks dirigent un vaste territoire structuré en gouvernorats attribués à des émirs, eux-mêmes définis selon le nombre de cavaliers qu’ils entretiennent (« émirs de 10 », « de 40 », « de 100 »). Le sultan légitime son autorité par l’approbation du calife, chef spirituel symbolique de l’islam sunnite.

L’élite militaire côtoie une société cosmopolite et urbaine dominée par les ulémas (savants religieux), les vizirs et les fonctionnaires civils. Si les femmes restent discrètes dans les sources écrites, quelques objets personnels – comme ceux ayant appartenu à Khawand Fatima, épouse du sultan Qaytbay – rappellent leur rôle à la cour.

Un monde de connexions : échanges, commerce et circulation du savoir

L’un des aspects les plus marquants de l’exposition est la mise en lumière des échanges diplomatiques, commerciaux et culturels tissés par le sultanat mamelouk. Grâce aux routes caravanières, aux relais à chevaux ou aux pigeons voyageurs, les Mamlouks entretiennent des contacts réguliers avec les Mongols, les Ottomans, les États latins d’Orient, l’Inde ou encore l’Europe.

Certains objets exposés – comme un bassin retrouvé au Ghana – témoignent de la présence d’objets mamelouks jusque dans l’Afrique de l’Ouest, preuve d’un monde globalisé avant l’heure.

Un art mamlouk foisonnant et raffiné

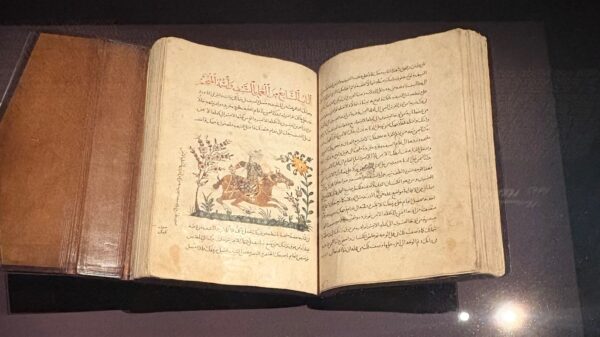

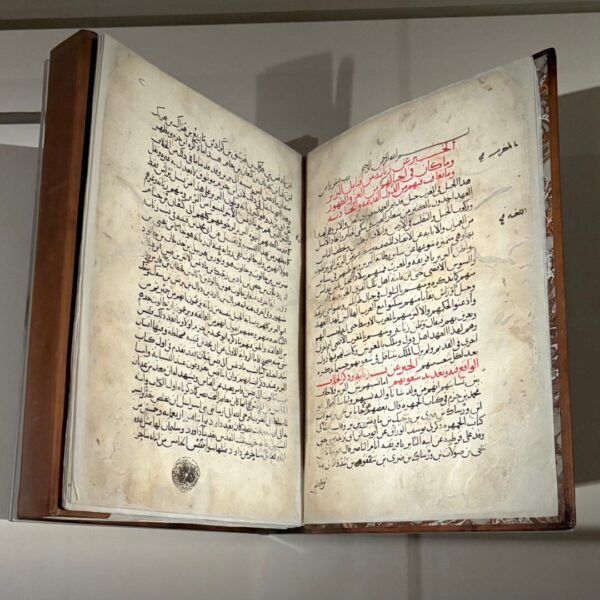

La richesse de l’exposition tient aussi à la diversité des œuvres présentées : manuscrits enluminés, objets liturgiques, céramiques, textiles, monnaies, armures… Le tout témoigne d’une culture visuelle opulente, marquée par l’usage de la calligraphie thuluth, de motifs géométriques et floraux, et d’une esthétique influencée par les traditions persanes, turques et arabes.

Des pièces rares sont visibles comme une armure de Qaytbay, plus légère que ses équivalents européens, ou encore plusieurs exemplaires de traités de furūsiyya, une tradition équestre et militaire propre aux élites musulmanes.

Sciences, croyances et vie intellectuelle

Loin de l’image de guerriers frustes, les Mamlouks participent à une véritable effervescence intellectuelle. Ils développent les mathématiques, l’astronomie, la médecine et l’ingénierie, tout en laissant aussi une large place aux croyances mystiques et à l’occultisme.

L’exposition présente par exemple un manuscrit du Livre des procédés mécaniques d’Al-Jazari, un exemplaire du Livre des Exemples d’Ibn Khaldûn (Kitab al-‘Ibar), ou encore un somptueux Pentateuque chrétien en arabe réalisé par un copiste devenu plus tard patriarche des Coptes.

Un parcours clair, riche et immersif

L’exposition est très bien structurée : elle commence par une approche chronologique des grandes figures mameloukes avant de s’ouvrir sur des thématiques transversales – société, échanges, arts, sciences – qui permettent de mieux comprendre la complexité du monde mamelouk.

Les cartels sont clairs et précis, les cartes utiles pour se repérer et les pièces nombreuses et variées. Il faut compter au moins deux à trois heures pour tout lire. Un seul regret : l’absence d’éléments sonores (explications d’historiens ou d’historiennes ou petites vidéos) qui auraient pu casser le rythme d’une visite où la lecture est importante.

Une médiation pensée aussi pour les plus jeunes

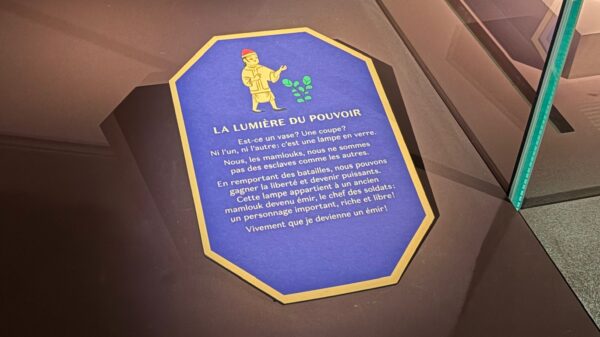

Au fil de la visite, on découvre également des cartels rédigés à la première personne, dans un vocabulaire simplifié, visiblement destinés au jeune public. Ces encarts prennent la voix d’un personnage historique, ce qui les rend plus accessibles et vivants pour les enfants.

Il s’agit sans doute d’une médiation jeunesse intégrée au parcours, pensée pour éveiller la curiosité des plus jeunes sans alourdir la visite des adultes. Cette approche pédagogique permet à chaque public de trouver sa porte d’entrée dans l’exposition. Une très bonne initiative pour les familles ou les enseignants en visite avec une classe.

Une redécouverte nécessaire

Trop souvent réduits à leur rôle militaire, les Mamlouks méritaient amplement cette réhabilitation historique. On pense notamment à leur représentation dans des jeux vidéo comme Age of Empires II, où ils ne sont présentés que sous leur angle guerrier – ce qui, dans un jeu de stratégie, est compréhensible mais incomplet.

Cette exposition permet de restituer toute la richesse culturelle, politique et artistique du sultanat mamelouk. Une visite incontournable pour les passionnés d’histoire, les enseignants et tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir un Orient connecté, brillant, et bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Un dossier pédagogique à disposition

Pour les enseignants et les curieux souhaitant approfondir la visite, le Louvre met à disposition un dossier pédagogique complet, téléchargeable gratuitement en ligne. Il contient des fiches œuvres, et des éclairages pour mieux comprendre l’histoire et l’art des Mamelouks.

🖼️ Exposition « Mamelouks 1250-1517 » au Musée du Louvre, Paris

📅 du 30 avril – 28 juillet 2025

⏳ Durée recommandée de la visite : 2 à 3 heures