Mer libre ou mer fermée ? Les débats sur la liberté, la communauté et l’empire des mers ont donné lieu à de vives controverses juridiques à l’époque moderne. Celles-ci ont mobilisé des notions juridiques cardinales de la pensée politique moderne, telles que la « propriété », l’« occupation » et la « souveraineté ».

Intervenant

Guillaume Calafat est maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine) et membre Junior de l’Institut Universitaire de France. Ses recherches portent sur la Méditerranée de l’époque moderne, et notamment sur les relations entre monde ottoman et Europe occidentale. Il est l’auteur d’Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée, XVIIe siècle) (Seuil, 2019). Il s’intéresse aujourd’hui aux naufrages, aux épaves et aux frontières de l’hospitalité dans le monde méditerranéen.

Guillaume Calafat est maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine) et membre Junior de l’Institut Universitaire de France. Ses recherches portent sur la Méditerranée de l’époque moderne, et notamment sur les relations entre monde ottoman et Europe occidentale. Il est l’auteur d’Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée, XVIIe siècle) (Seuil, 2019). Il s’intéresse aujourd’hui aux naufrages, aux épaves et aux frontières de l’hospitalité dans le monde méditerranéen.

Valérie Hannin, rédactrice en chef du magazine L’Histoire, présente la conférence au nom du Conseil scientifique.

Scapin est-il un doux rêveur ?

Guillaume Calafat introduit son propos par la commémoration des 400 ans de Molière et une référence aux Fourberies de Scapin, acte 2, scène 7. Scapin, pour jouer un mauvais tour à Géronte, prétend que son fils Léandre est prisonnier sur la galère d’un Turc qui lui réclame une coquette rançon pour le libérer. Géronte s’écrie : « Va-t’en, Scapin, va-t’en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. Scapin lui répond : « La justice en pleine mer ! Vous moquez-vous des gens ? ».

Était-ce une demande si saugrenue que cela ? Cette question de l‘appropriation des mers par les puissances qui les bordent se place à la confluence de l’histoire et du droit. La question a des résonances contemporaines évidentes, que l’on songe aux tensions franco-britanniques post-Brexit sur les questions de pêche dans la Manche, aux intimidations chinoises en mer de Chine méridionale, aux rivalités gréco-turques en mer Égée, jusqu’aux sabotages récents en mer Baltique.

Cette variété de conflits maritimes actuels, de gravité variable, potentiellement dangereux pour les relations internationales, met en lumière la fragilité des principes des droits internationaux maritimes.

Les États peuvent-ils s’approprier les mers ? Comment tracer des frontières sur des espaces liquides ?

La présente conférence va démontrer que ces questions ont une longue histoire, en particulier à travers une controverse qui a opposé de nombreux théoriciens et juristes de l’époque moderne, connue sous le nom de la « Bataille des livres ». Une lecture attentive de cette controverse sur le plan juridique, historique et politique, permettra peut-être de comprendre un certain nombre d’impasses dans lesquelles se trouvent aujourd’hui le droit international des mers.

Retour sur Montego Bay

Partons d’une autre commémoration, peut-être passée inaperçue, celle de la convention du droit de la mer de Montego Bay, ratifiée en Jamaïque le 10 décembre 1982. Entrée en vigueur en 1994, elle résulte d’une très longue phase de concertations et de travaux destinés à codifier l’épineuse question des formes et des limites de la mer territoriale et à fixer le statut juridique des ressources et des fonds marins.

En 320 articles et 9 annexes, la convention établit la mer territoriale des États côtiers à 12 milles marins – environ 22 kilomètres. Elle y adjoint une zone contiguë de 12 milles marins, extension de la mer territoriale en matière de fiscalité, de police et de contrôle sanitaire.

Par ailleurs, la convention règle le libre transit dans les détroits, la répression de la piraterie et du trafic de stupéfiants, la protection et la conservation des ressources biologiques, l’obligation de porter assistance aux navires en péril ou encore la lutte contre le transport d’esclaves.

En outre, le texte rappelle un principe, celui de la liberté de la haute mer: « ouvert à tous les États qu’ils soient côtiers ou sans littoral, incluant la liberté de navigation, de survol, de pose de câbles, de pipeline, de construction d’îlots artificiels, de pêche, de recherches scientifiques ». Parallèlement à ce principe, le même traité reconnait l’existence de zones économiques exclusives, les fameuses ZEE, qui confèrent aux Etats bordiers des droits souverains d’exploration, d’exploitation et de juridiction sur une vaste étendue fixée à 200 milles nautiques depuis les côtes soit environ 370km.

Pour schématiser, on peut donc dire que la convention de 1982 oscille fondamentalement entre deux positions difficiles à concilier.

D’une part, une vision qu’on peut qualifier d’internationaliste, de gestion collective et de protection des ressources halieutiques et sous-marines qualifiées dans l’article 136 de la convention, « de patrimoine commun de l’humanité ». De l’autre, un projet qu’on peut qualifier de souverainiste, d’appropriation par les États d’espaces maritimes dont les ZEE constituent le dispositif le plus emblématique. Lorsqu’elle entre en vigueur, dès 1994, la convention penche déjà nettement du côté de la tendance souverainiste. Sous la pression du Sénat et des milieux conservateurs étasuniens qui refusent de la signer, les dispositions concernant la gestion collective d’un patrimoine défini comme commun, en particulier la partie 11 qui concerne tous les fonds marins, sont en partie vidées de leurs substances. Malgré cela, Les Etats-Unis ne sont toujours pas signataires de cette convention. Les ZEE renforcent par ailleurs l’emprise des États côtiers sur l’espace maritime.

La Bataille des livres

La capture de la Santa Caterina

Au matin du 25 février 1603 dans le détroit de Singapour, les vaisseaux d’un capitane néerlandais Jacob VAN HEEMSKERK capturent pour le compte de la jeune Compagnie des Indes Orientales néerlandaises – la VOC instituée en 1602), un navire portugais, la Santa Caterina. Son chargement est estimé à plus de 3 millions de florins, soit à peu près 240 millions d’euros.

Pour justifier cette prise en droit vis-à-vis de leurs actionnaires, comme de leurs alliés étrangers, les directeurs de la VOC font appel à un jeune et talentueux avocat, Hugo GROTIUS, appelé « le miracle de la Hollande ». Il va composer un très long plaidoyer sur le droit de capture de navire en mer, resté sous forme manuscrite jusqu’au XIXème siècle. En revanche, un chapitre va en être extrait, paraissant d’abord de façon anonyme, puis signé plus tard par GROTIUS en 1618 sous le titre de « La mare liberum », la mer libre.

Ce court traité s’opposant à la prétention qu’avaient les Portugais à exclure les autres nations de la navigation dans l’océan Indien, allait déclencher une véritable de plumes. Guerre théorique et guerre juridique à l’échelle de toute l’Europe, la Bataille des livres, nom donné à posteriori, cette polémique savante mobilisa des centaines d’auteurs pour débattre de la légitimité des États à s’approprier des espaces maritimes.

La controverse entre Hugo Grotius et John Selden

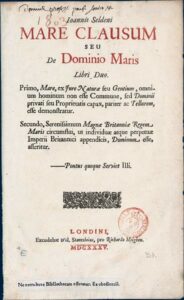

L’histoire a surtout retenu la controverse entre Hugo Grotius et John Selden, barrister et humaniste anglais.

John Selden est l’auteur d’une longue réponse brillante et érudite intitulée Mare clausum, la mer fermée écrite en 1618, mais non publiée car cela n’arrangeait pas le pouvoir britannique. Il faut attendre 1635 pour sa publication en défense des droits revendiqués par l’Angleterre et l’Ecosse sur les zones de pêches contre les Hollandais pour la pêche du Hareng en mer d’Ecosse.

Tandis que Grotius, au nom du droit naturel et d’une lecture minutieuse du droit romain, défendait la liberté et la communauté des mers, Selden soutenait, en s’appuyant sur l’histoire, les usages et les traités, que la mer et les océans étaient susceptibles de domination et d’appropriation par les États.

Au cours de l’époque moderne, la prétention de Selden sur la possession de la haute mer pouvait sembler démesurée, techniquement difficile, voire impossible. Les thèses de Grotius semblaient s’imposer sur la liberté de la navigation, reconnaissant un caractère indivisible de l’élément liquide, où l’on ne peut pas tracer de limite physique, et son statut de chose commune. Grotius semblait avoir gagné et ce dès le XVIIIème siècle.

Haute mer et mer territoriale

Un compromis s’établit peu à peu, qui reconnaissait une liberté de la haute mer et l’existence d’une portion d’une mer territoriale étatique d’une largeur de 3 milles marins, correspondant à la portée des canons. Était tracée une limite possible de l’appropriation par les États des espaces bordiers.

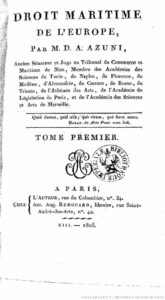

En 1806, Dominico Alberto AZUNI, d’origine sarde, rédacteur du code du commerce maritime français sous l’Empire reconnaissait que, même si l’Anglais Selden, avait défendu avec brio l’idée de la domination des mers, lui, était partisan de la liberté de navigation avec une mer territoriale limitée à 3 milles. Son grand livre, Le Droit maritime de l’Europe, publié en 1805, est très influent au XIXème siècle et encore au XXème . Il constitue un socle historique sur le droit maritime. AZUNI s’attache à discréditer un à un les différents auteurs qui avaient soutenu la possibilité « d’un empire de la mer ».

Le procès semblait inévitable au nom du droit de commercer, de communiquer et au nom d’une mer conçue dès l’époque des Romains comme un bien commun. L’empire sur les mers devait être extrêmement limité et circonscrit à une zone faiblement étendue depuis les côtes. Les auteurs qui prétendaient le contraire ne faisaient que défendre une idée d’arrière-garde destinée à disparaître, et à tomber dans les oubliettes de l’histoire.

De manière intéressante, le droit romain et ces commentaires médiévaux ont été des armes très utilisées lors de la Bataille des livres. Grotius est sans doute un des lecteurs les plus fins du droit romain. Les partisans de la mer libre, comme ceux de la mer fermée, voyaient tous, en humanistes avertis, l’histoire et le droit romain à leur porte. L’œuvre des juristes romains pouvaient d’autant mieux étayer les deux conceptions antagonistes, la mer libre et la mer fermée, qu’elle se prête difficilement à une interprétation univoque qui en épuiserait le sens.

La mer, un bien commun ?

En droit romain, le statut juridique de la mer est rapporté à celui des choses les « res », dont il s’agit de déterminer la possible appropriation, en partant du droit possible de propriété, qu’on appelle le domaine, le dominium.

À quelle catégorie a-t-on affaire avec la mer ? Quel est cet élément physique ? S’agit-il d’une « res communis omnium » d’un bien commun qui appartient à tous ? Appartient-elle au souverain ou à l’État ? S’agit-il donc d’une « res publica », d’une chose publique ?

On peut donc voir ici la différence entre une chose qui appartient à tous et une chose qui appartient à un État souverain. Ou bien est-on face à une « res nullius », un bien vacant, dont le premier occupant peut s’en emparer ? À cette catégorie de choses qui n’est pas encore tombée sous la propriété de personne, un élément à prendre, à capturer ?

Une série de passages de l’immense recueil de textes de jurisconsultes romains compilés au VIe siècle semble raisonnablement plaider de prime abord pour une mer considérée comme chose commune. C’est ce que Grotius va essayer de démontrer. Les passages les plus connus comparent l’élément liquide à l’air. Au début du IIème siècle, le juriste Celse écrit (67-130) : « la mer est pour l’usage commun de tous les hommes, comme l’air ». Un siècle plus tard, un autre grand jurisconsulte romain Martien explique que « par le droit naturel les choses suivantes sont communes à tous, l’air, l’eau courante et la mer » et par conséquent rajoute Martien, « les rivages de la mer ». C’est intéressant le statut de la mer comme chose commune, déborde sur le rivage. Ce domaine du rivage, nous contemporains, l’avons perdu. Ulpien propose la même comparaison « la mer est commune à tous, ainsi que ses rivages, de même que l’air ». On peut donc voir que le statut de la mer déborde sur le rivage, théoriquement en terme d’usage, tout le monde peut y accéder, ce qui lui donne une nature commune ou publique intéressante à démêler.

Les nombreux recours au digest romain au XVIIème siècle lors de la Bataille des livres, rappellent l’analogie entre air et mer. Grotius et Selden adjoignent des références pointues de poètes classiques comme Virgile ou Ovide, les traités romano-carthaginois. Ils évoquent les puniques aussi et la Bible.

Dans le chapitre 5 du « mare liberum », c’est-à-dire en plein cœur théorique de son argumentation, Grotius reprend la comparaison air/mer, en liant intrinsèquement la chose commune à l’impossibilité effective de toute appropriation, par une double raison « tel est l’air qui nous environne et parce qu’il ne peut être occupé et parce qu’il se prête en commun à l’usage de tous. Pour les mêmes raisons, l’élément de la mer est commun à tous, trop immense pour être possédé par personne. Et, disposée d’ailleurs merveilleusement pour l’usage de tous, qu’on le considère soit sur le point de vue de la navigation, soit même à celui de la pêche ».

Pour la liberté de navigation

Pour l’avocat hollandais, en effet, l’appropriation effective, physique et matérielle est une condition nécessaire de la propriété, et l’élément liquide ne le permet pas. Le mer dit Grotius, est insaisissable comme l’air et ne peut être ajoutée au domaine d’aucun peuple.

Le 5ème chapitre du Mare liberum défend essentiellement trois principes pour légitimer la liberté de navigation. En premier lieu, l’effectivité de la possession comme marque et fondement minimal du dominium, le domaine de la propriété. Autrement dit : « si vous voulez montrez que vous possédez la mer, montrez-le ! », Grotius dit aux Portugais que si les Hollandais ont réussi à prendre leur bateau, c’est qu’ils ne sont pas vraiment les maîtres des mers, c’est très pragmatique.

En deuxième lieu, celui de l’usage commun des mers, qui exclut le fait de restreindre ce caractère commun au seul citoyen d’un État.

En troisième lieu, il fait une distinction encore peu formalisée dans le Mare liberum, mais qui va jouer un rôle décisif dans l’histoire du droit de la mer. Une distinction est faite entre une portion de mer, proche des terres ou enclavée susceptible d’occupation par le maître de la terre côtière et la haute mer et les océans qui sont libres. On va retrouver dans le traité de Montego Bay certains éléments mais sous une forme un peu libre.

Pouvoir diriger la mer et avoir le droit de le faire

S’appuyant sur les commentateurs médiévaux, Grotius reprend une distinction décisive, fondamentale, c’est l’arrivée de la notion de juridiction. Cette notion existe chez les Romains, mais elle est transformée au Moyen-Âge. Grotius reprend une distinction décisive entre la notion de juridiction et celle de propriété. La juridiction c’est le pouvoir de dire le droit. Depuis le Moyen-Âge, elle est pensée comme un pouvoir, c’est un pouvoir de dire le droit, c’est une sorte d’empire, c’est pour cela que Grotius utilise le terme d’« imperium », l’empire. Les traducteurs français de Grotius traduisent « empire » par « juridiction ». C’est un coup de force qui va avoir des effets théoriques extrêmement forts.

En effet, l’association entre juridiction et pouvoir « juris dictio » (le droit de dire le droit), et « imperium », (le pouvoir de dire le droit) a été condensée par les commentateurs médiévaux du droit romain. Ainsi, la juridiction est pensée comme un pouvoir, si l’on dit le droit c’est qu’on a le pouvoir de le faire. Alors que chez les Romains, les deux éléments pouvaient être distingués. Les commentateurs médiévaux du Digest associent juris dictio et imperium. Pour Grotius, d’une manière intéressante, la juridiction c’est le pouvoir imputé du droit de propriété. En effet, il rajoute que la juridiction, c’est le droit de dire le droit, sans qu’il soit nécessaire d’être propriétaire de l’espace dans lequel on le dit. Il ne faut pas oublier que Grotius est le défenseur de la Compagnie des Indes Orientales (VOC), le bras commercial armée des Provinces-Unies et de l’empire néerlandais dans l’océan Indien.

La pleine souveraineté sur les mers, pour Grotius, nécessite la juridiction et la propriété. Si i l’on veut montrer qu’on est souverain sur les mers, il faut à la fois, la juridiction et la propriété. Or, cela est impossible, car un navire qui circule sur la mer ne laisse derrière lui qu’un sillage éphémère et non le droit de propriété qui va avec. C’est une sorte de pensée matérielle et environnementale de l’usage de la mer comme le disait un diplomate du XVIIIème siècle « on n’a pas encore trouvé l’art de planter des mottes en pleine mer et d’y tenir des sentinelles pour observer quand les bâtiments passent au deçà des limites ».

Il est donc permis à différentes puissances de s’attribuer par convention des aires de juridiction sur les mers. Grotius le reconnaît, mais sans pour autant reconnaître à une des puissances un droit de propriété, une domanialité sur ces aires. La juridiction d’un État implique seulement le contrôle d’une aire dont il s’agit de définir la portée. Les juristes débattent sur cette limite, 10, 20 ou 30 milles. Pour lui, établir des limites et des lignes intellectuelles en mer, à l’aide par exemple d’îles, de rochers, d’écueils, et de repères, pour se départager des territoires ne signifie en aucun cas une division physique de la mer, ni une possession effective. On retrouve la distinction fondamentale chez Grotius entre juridiction et propriété, deux notions différentes, dont la combinaison seule permettrait de revendiquer ce que l’on appelle souveraineté.

Comment s’emparer de la mer ?

Mare liberum n’est pas le chef-d’œuvre de Grotius. Dans son chef-d’œuvre De Jure Belli ac Pacis, du droit et de la guerre qui paraît en 1625, il rappelle qu’il est possible de s’emparer d’un pouvoir, d’un imperium sur les mers, ce que l’histoire et le droit des gens admettent. Grotius a sans doute lu le manuscrit Mare clausum de Selden qui paraît en 1635. Il fait évoluer sa réflexion et reconnaît qu’on peut s’emparer d’une portion de mer, mais que cela n’engage aucun droit de propriété. Il maintient de la sorte la distinction entre juridiction et propriété.

GROTIUS précise que cette juridiction sur les mers peut s’acquérir de deux manières. Soit au moyen des personnes, ratione personarum, c’est-à-dire de flottes qui sillonnent la mer, pour avoir la puissance de dire le droit sur les mers. Il faut rappeler qu’il est au service des Provinces-unies, la VOC a sans doute la flotte la plus puissante d’Europe en 1625. Ils peuvent donc dire qu’ils ont un empire sur les mers.

Ou bien au moyen du territoire, par la contrainte que le riverain est capable de faire respecter depuis la côte. Chez Grotius, c’est l’effectivité du pouvoir est bien sa véritable mesure, c’est-à-dire, celui qui montre qui a le pouvoir, l’a effectivement. Il y a une certaine résonance contemporaine avec le droit internationale des mers.

Chez Grotius aussi, une certaine idée de district maritime compris comme projection sur la mer de l’emprise des États fait de plus en plus son chemin. La notion de juridiction qui est si importante a donné lieu à deux interprétations possibles. L’interprétation de Grotius de 1603, c’est la manifestation d’un pouvoir et non d’un domaine. Ainsi, on a le droit de dire le droit, mais on n’a pas la propriété. Mais la seconde conception semble avoir triomphé à l’époque moderne. Cette juridiction est comprise comme un levier, comme un moyen de légitimer au bout d’un moment une appropriation domaniale. Ainsi, la juridiction est un moment qui précède l’appropriation.

Cette distinction chez Grotius de la juridiction qui n’octroie pas la propriété est un point de départ. Mais au bout d’un moment, on montre qu’on fait plus que dire le droit dans un espace de juridiction. On peut avoir un droit de propriété et on peut tenter de le revendiquer.

À force de dire le droit dans un espace de juridiction émerge une forme de domanialité, de propriété. Cela se voit non seulement en mer, mais sur terre aussi. En Europe occidentale, prouver très concrètement qu’on a des droits pour occuper un espace, en traçant, en creusant, en faisant appel à des notaires, cela ouvre des droits, cela enclenche des demandes de droit.

Dès le Mare liberum, le ver de la souveraineté des mers est dans le fruit. Grotius avait pensé une forme de souveraineté sur les mers sans être en contradiction avec une liberté des mers. Si on fait de Grotius le défenseur de la liberté des mers, il pense également des moyens pour les États de dire le droit sur les mers, de créer des conventions qui place sous condition la communauté des mers. Et, en cela, il y a une distinction à faire entre la défense de la liberté des mers compatible en réalité avec l’idée de juridiction. Et, l’idée de mer comme chose commune, qui historiquement a très peu d’occurrences en terme de gestion collective. Bien que la controverse moderne soit très intéressante, elle ne semble donner aucune clé pour comprendre les problèmes contemporains. En revanche ce qui est intéressant c’est de voir que la façon dont on l’a lu explique peut-être les problèmes rencontrés aujourd’hui. Une mauvaise interprétation de cette controverse, crée un certain nombre de doutes sur la notion même de libéralisme. C’est là où il faut revenir sur le principe décrié par Azuni de la possibilité de souveraineté sur les mers.

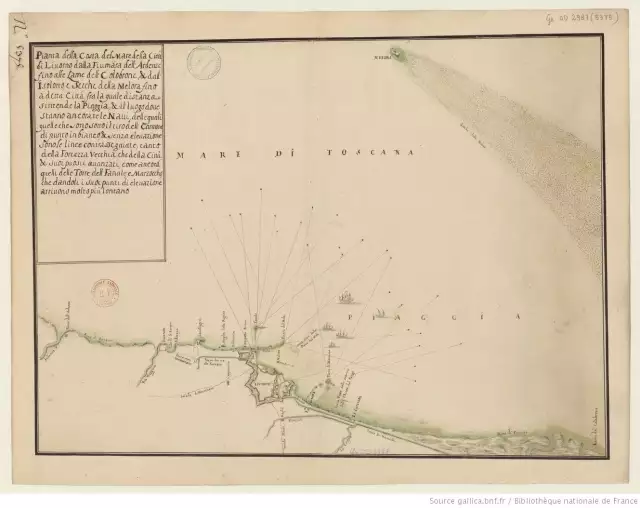

L’exemple de l’espace méditerranéen

On peut prendre l’exemple de l’espace méditerranéen qui a joué un rôle décisif dans cette controverse. Selden comme Grotius avaient pour modèle la Méditerranée, d’ailleurs Selden dans son Mare clausum, a compilé de très nombreux exemples se rapportant à cet espace. Le recours aux exemples méditerranéens est un témoignage très éclairant de la diversité des terrains disputés, ainsi que des alliances intellectuelles qui pouvaient se nouer à distance.

Venise

En évoquant le cas emblématique de la souveraineté de Venise sur le golfe adriatique, Selden n’hésite pas à défendre les points de vue précisément critiqués par Grotius. L’ambassadeur d’Angleterre à l’époque de cette Bataille des livres disait que Venise était dans le même bateau que l’Angleterre. Il s’appuie ainsi sur l’histoire antique et les grands jurisconsultes médiévaux. Selden estime que la prescription et la coutume sont compatibles avec le droit des gens. L’histoire du tracés des mers suggère l’idée d’un usage commun des mers qui a subi des altérations, avérés, puisque des princes, des particuliers ont pu se tailler de véritables domaines maritimes.

Par ailleurs la différence de nature entre la Méditerranée et l’océan que concède Grotius lui-même, invite Selden à montrer la relativité et la contingence de la communauté des mers. Selden demande « quelle est cette loi naturelle des mers qui varie selon les lieux et les particularités morphologiques ?». En somme, soit la mer est commune à tous et partout, soit elle ne l’est pas, si dans certains espaces on considère qu’on peut se l’approprier. Selden trouvait donc le critère physique de Grotius inopérant.

D’ailleurs, s’il est difficile d’imaginer un dominium sur les océans, est-ce pour autant absolument impossible ? Selden l’affirme en 1618. Ainsi, en 1652 naît l’acte de navigation britannique, avec l’idée d’un empire par la mer. Cela est lisible à travers l’octroi d’un vrai rôle commercial et impérial des flottes britanniques. Par ailleurs, Mare clausum est traduit en anglais par « The sovereignty of the seas », et « Sovereignty » est le nom donné à la plupart des bateaux anglais à cette époque.

Partout où est livrée la Bataille des livres sur le statut des mers, on met en jeu des notions fondamentales de la pensée politique et juridique moderne. La propriété par le travail, c’est-à-dire, qu’on peut s’approprier la mer parce qu’on a mis des phares, des écueils, des flottes qui protègent contre les pirates. L’occupation aussi par l’histoire, on a des attestations, des noms et des toponymes qui permettent de revendiquer la mer.

Il est difficile mais pas impossible de dire le droit, c’est un des enjeux principaux de la controverse de dire le droit sur les mers, d’y exercer une autorité. Le pouvoir du juridiction maritime constitue un révélateur efficace, une matrice du concept de souveraineté.

La souveraineté sur la Méditerranée

En Méditerranée cette forme de prise de possession des mers peut prendre diverses formes. La Méditerranée a été une espèce de mise à l’épreuve des théories de la liberté des mers. Cela a pu être montré que la souveraineté était présente et aujourd’hui on peut dire qu’on vit dans un monde qui est une Méditerranée mais en grand. Toutefois, les États ont vu leurs moyens décuplés par rapport à ceux de l’époque moderne.

L’occupation d’un espace liquide est parfois – les Vénitiens vont le développer – fondée sur la coutume et le temps long, ce que les Romains appelés le « usucapion ». C’est une notion que l’on retrouve encore en droit civil en français, c’est le droit de possession de longue durée. C’est un argument que Grotius récuse. Néanmoins, cela passe par un régime probatoire très intéressant, c’est l’histoire qui prouve que vous êtes propriétaire d’un espace. Les champions en la matière ce sont les Vénitiens qui disent que « l’Adriatique nous appartient, la preuve, le Pape a donné un anneau qui permet chaque année au doge de Venise d’épouser la mer » – c’est certes un rite païen, mais cela fonctionne. Ces épousailles signalent ce lien fondamental entre Venise et l’Adriatique. Ainsi sur une carte, on peut d’abord lire « le golfe de Venise » suivi de « la mer Adriatique », le toponyme dit bien l’appropriation. C’est véritablement un instrument de revendication politique. Grotius dit qu’il faut le prouver par une flotte efficace, ce qui manque aux Vénitiens. Les Ottomans commencent à grignoter cet espace au XVIIème siècle. Les Vénitiens vont ainsi utiliser cette méthode probatoire, celui de la coutume, du toponyme, et du temps long pour pouvoir s’approprier une portion de mer.

La limite de la vue

On peut également utiliser un autre critère, qui est celui de la vue et des temps de navigation. Par exemple, les traités de paix et de commerce conclus par les États de l’Europe occidentale avec l’empire ottoman ou les provinces ottomanes du Maghreb indiquent fréquemment la limite de la vue, ce que l’on appelle le « terminus oculi » pour délimiter les juridictions et les espaces de neutralité qui détermine jusqu’où on a droit d’aller, de naviguer, etc. .

Les juridictions maritimes délimitant les espaces de neutralité connaissent une élaboration très précoce en Méditerranée. Ailleurs, cela peut être des péages maritimes ou des gardes de côtes qui visent à projeter en mer des droits revendiqués par les princes des terres adjacentes. Cette revendication de juridiction est aussi une revendication de souveraineté vis-à-vis des autres monarques européens.

D’une manière emblématique, c’est le cas du droit à Villefranche-sur-Mer – appartenant au duc de Savoie – qui exige un péage depuis le XVe siècle pour tout navire de petit tonnage qui passe environ à 50 milles du port. Cela suppose un dispositif de taxation qui ne plait pas aux Français et Génois car cela implique de s’acquitter d’un paiement auprès du duc de Savoie qui ne protège rien, disent-ils. Mais au nom de ce droit de protection, il y a un péage maritime, une felouque part de Villefranche et essaye de prélever sur les petites embarcations de caboteurs, de pêcheurs provençaux et ligures. Cela va durer jusqu’au XVIIIème siècle : la France finit alors par verser une redevance pour que les petites embarcations ne payent plus cette taxe. Ce droit va être aussi revendiqué par le prince de Monaco et le Grand-Duc de Toscane.

Par ailleurs, on essaye de tracer des frontières à l’aide d’îles, de rochers, d’écueils. Par exemple le Grand-Duc de Toscane utilise la petite île de la Gorgona pour délimiter la ligne où le transit peut être taxé devant le port de Livourne. De même, dans l’empire ottoman, et cela montre que ces questions ne sont pas spécifiquement occidentales, les batailles et les escarmouches entre navires européens effectuées à proximité des rivages anatoliens sont proscrites. L’amiral ottoman, appelé le Kapudan Pacha, impose aux corsaires anglais, français et écossais des espaces légaux de prises maritimes. Ils ne peuvent s’attaquer qu’à l’ouest de cette ligne. Le non respect de cette règle peut conduire à une exécution.

Autrement dit, ce dispositif pour tracer des limites en mer, a ceci d’intéressant, qu’il montre l’ambivalence fondamentale de la notion de juridiction. Cela ouvre la voie à des revendications souveraines de plus en plus affirmées. Cette revendication de juridiction est tendue et se fait souvent au nom de la lutte contre la piraterie et des brigands de mers. Cela a joué un rôle absolument décisif dans la manière dont les États ont pu projeter une juridiction au nom de la protection qui permettait de revendiquer de dire la loi, et en dernières instances, une souveraineté sur les mers.

Le tournant du XVIIe siècle

Une des thèses que souhaite défendre Guillaume CALAFAT est que s’il y a un tournant au cours du XVIIe siècle sur la question des statuts des mers, c’est moins dans l’idée de mers libres défendue brillamment par Grotius, que dans la consolidation politique de la doctrine de Mare clausum, la mer fermée. C’est-à-dire, dans la théorie d’une juridiction maritime étendue à un droit de propriété ou tout du moins à l’espace d’un domaine souverain possible. Grotius avec son Mare liberum a déclenché tout un certain nombres de publications, de textes, de récits, de mémoires qui sont des revendications de propriété sur les mers. Cela a mis au jour tout un ensemble de pratiques en la matière.

Il rajoute aussi le succès du mot « souveraineté » qui est très rare au XVIème et au début du XVIIème siècle. Lorsqu’on voit des traductions anglaises sur le mot « souveraineté », c’est souvent des coups de force de traduction. Cela traduit généralement le terme de « majesté ». Mais à partir des années 1620 à 1640, le mot a un succès considérable. Le mot souveraineté condense et traduit en même temps dans les différents vernaculaires européens la « majesté », « majestas » cette supériorité qui représente ces deux corps du roi, et notamment la puissance, la potestas. On peut lire chez Grotius que la souveraineté c’est la juridiction, le droit de dire le droit. Cela renvoie à la notion de « superioritas », la supériorité, c’est être au-dessus, à cela s’ajoute l’empire, l’ « impérium », le pouvoir.

La souveraineté c’est donc un espace, un domaine « dominium », un territoire,- en géographie on parle de méritoire – où l’on peut dire le droit. La souveraineté condense tout cela, c’est un terme assez indéterminé, car c’est à la fois juridique et politique. Toutefois, il a l’avantage de condenser cet ensemble de notions. Autrement dit, à y regarder de plus près, c’est le regard de Selden qui prévaut. La controverse entre la mer libre et la mer fermée est beaucoup moins tranchée qu’il n’y paraît . Les deux juristes s’accordaient sur l’idée que la juridiction sur les mers, le pouvoir d’y dire et d’y exercer le droit d’un État était un moyen de revendiquer et de projeter une souveraineté, un empire sur un espace liquide délimité.

Guillaume CALAFAT rappelle que Grotius défendait la puissante compagnie néerlandaise, la VOC, il était paradoxal que le traité sur la mer libre vienne d’une capture, d’une saisie. Pour les Modernes c’est un paradoxe qui n’en est pas, mais qui est intéressant si on veut relire ces généalogies du droit de la mer. En cela la législation maritime devient un test, une épreuve, un instrument de mesure de la puissance effective des États. Les États de l’époque moderne considèrent de plus en plus que la mer est la preuve de leur souveraineté qui s’éprouve sur les mers. C’est une théorie très puissante dans l’histoire des États modernes, dans l’histoire des financements les grandes flottes de la marine de guerre.

On la retrouve encore dans la doctrine de Monroe américaine au XIXème siècle chez l’amiral Alfred T. MAHAN, ainsi que dans la politique d’armement naval de la Chine. En faisant de Grotius le porte étendard de la liberté des mers – c’est l’erreur de la part de la communauté des mers – les généalogies du droit international conduisent malgré elles peut-être à la souveraineté des mers.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les extensions de la mer territoriale de la zone contiguë des ZEE, près d’un tiers des mers et des océans du globe sont sous l’emprise des États. Cela crée différentes formes de tensions, de voisinage du tracé de frontières maritimes avec une grande indétermination sur les instances qui peuvent dire le droit sur les mers. La convention de Montego Bay a été vidée des instances qui pouvaient arbitrer un certain nombre de litiges. Ces juridictions ne cessent de grignoter la haute mer, au détriment de la gestion et de la protection collective internationale des ressources et des fonds marins. La nette victoire de la conception souverainiste du droit de la mer a peu à peu vidé la convention de Montego Bay de certaines de ses dispositions en matière de sauvegarde commune de l’environnement marin. En 1967, lorsque les travaux de la convention sont lancés, le représentant maltais aux Nations Unies pose la question du statut des fonds marins. En effet, ils ont conscience qu’ils ont la possibilité technique d’aller prospecter et exploiter au détriment de ce qui est considéré comme un patrimoine commun de l’humanité.

La convention n’est pas ratifiée par tous les pays. La Turquie ne fait pas partie des signataires contestant les effets juridiques du traité sur Chypre et les îles grecques de la mer Égée. Cela promet des conflits à venir inévitables en mer Méditerranée orientale. Le Sénat étasunien, sous la pression des milieux conservateurs refuse encore aujourd’hui de la ratifier.

La mer demeure ainsi, encore aujourd’hui, l’un des espaces privilégiés de ce que les auteurs du XVIIème siècle auraient appelé « la jalousie des souverainetés », un terme qu’on retrouve sous la plume des modernes.

Guillaume Calafat conclut en invitant à imaginer d’autres manières de penser la gestion d’un bien commun, sinon l’on donne raison à Géronte et non pas à Scapin.

Question du public

Comment peut-on considérer le droit de visite que la Grande-Bretagne s’est attribuée au XIXème siècle sur les bateaux naviguant sur l’Atlantique pour s’assurer qu’ils ne contenaient pas d’esclaves ?

G. CALAFAT

Le droit maritime du XIXème siècle a mis l’accent sur liberté des mers et le droit de visite comme moyen de protéger et d’étendre des droits justes. La conférence de Paris s’est penchée sur la problématique de prise ou de saisie en mer justement, pour défendre l’idée qu’il y avait des droits humains à défendre avec un droit maritime nouveau.

Malheureusement, le droit de visite est aussi couplé de visites qui ne visaient pas qu’à vérifier le cargaison d’esclaves. Il servait aussi à s’assurer que le droit britannique était respecté sur tous les océans et que certains produits de contrebande ne passaient pas. On voit donc l’ambivalence de ces enjeux. Le droit de visite est un droit absolument passionnant car il a joué aussi un rôle un important sur la question des pavillons notamment, et va créer entre autre des convergences normatives en la matière.

Pour finir, Guillaume CALAFAT reste sceptique quant à l’idée de l’État assurant le droit juste partout. Ce qui est en jeu aujourd’hui avec la crise environnementale, c’est de penser une gestion collective de ce patrimoine commun qui est en train de disparaitre sous nos yeux. Il pense qu’on n’a pas encore trouvé d’instance qui permettrait de le faire et craint aussi que cette « jalousie des souverainetés » si présente aujourd’hui empêche de le penser.