Le manga comme source historique, cette approche semble a priori étrange voire provocatrice. Et pourtant. Imaginez un instant que nous découvrions, dans les archives de Pompéi, des fresques séquentielles racontant l’éruption du Vésuve du point de vue des victimes. Quel crédit accorderions-nous à ces témoignages visuels ? Cette question, apparemment anachronique, n’est pourtant pas si éloignée de celle que pose aujourd’hui le manga japonais face à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

Le manga, art séquentiel né de la rencontre entre traditions picturales japonaises et techniques occidentales, s’est imposé depuis les années 1960 comme un medium privilégié pour raconter l’histoire. Mais peut-on faire confiance à ces images qui racontent ? Comment ces récits graphiques négocient-ils avec la vérité historique ? Et surtout, que nous apprennent-ils que les sources traditionnelles ne nous disent pas ?

Car c’est bien là le cœur du problème : dans nos sociétés saturées d’images, où la frontière entre fiction et réalité s’estompe, le manga historique occupe une position singulière. Il n’est ni pure fiction ni documentaire, mais quelque chose d’infiniment plus troublant : une mémoire incarnée qui se donne à voir.

Des choix et une méthode

Après avoir présenté le corpus exploité dans un premier article, nous allons donc nous plonger concrètement dans son exploitation. Pour rappel cette analyse ne vise pas l’exhaustivité. Je laisse ainsi volontairement de côté Ozamu Tezuka ou encore l’immense Keiji Nakazawa qui a fortement influencé Art Spiegelman pour MausÀ ce sujet voir l’excellent travail de Cécile Dunouhaud,Une mémoire graphique dans l’Histoire, auteurs que j’avais eu le plaisir d’explorer dans des articles précédentsDans le livre Imaginaires nucléaires voir le chapitre Entre fascination et dénonciation : les mangas et le nucléaire, ou sur le site des clionautes voir Le nucléaire et la pop culture.

Concernant la méthode, mon approche est centrée sur l’expérience combattante. Je laisse donc volontairement de côté les civils dans la guerre, qui feront l’objet d’analyses ultérieures.

Statut épistémologique des sources – Entre témoignage et fiction

La révolution du témoin-créateur

L’émergence du manga de guerre japonais coïncide avec un phénomène historique inédit : l’apparition d’une génération de créateurs qui sont aussi des témoins directs. Mizuki Shigeru, père fondateur du genre avec ses œuvres autobiographiques, incarne parfaitement cette figure révolutionnaire du témoin-créateur.

Mobilisé en 1943, amputé du bras gauche lors des combats en Nouvelle-Bretagne, il ne se contente pas de survivre : il transforme son trauma personnel en œuvre artistique. Ses planches de 総員玉砕せよ! (Opération mort) ne sont pas seulement des récits — ce sont des témoignages incarnés, des fragments d’âme arrachés à l’abîme de la guerre.

Cette spécificité confère au manga une légitimité épistémologique particulière que n’avaient pas pressentie les historiens traditionnels. Contrairement aux sources écrites habituelles, souvent filtrées par la hiérarchie militaire ou la censure, le manga offre un accès direct à l’expérience subjective du témoin. Le dessin devient alors un mode d’expression du trauma, là où les mots peuvent faire défaut. Dans ces cases déformées par la souffrance, dans ces visages grimaçants de soldats épuisés, c’est l’indicible qui trouve enfin sa voix.

Il faut noter que 総員玉砕せよ!a été adapté en téléfilm par la NHK sous le titre “鬼太郎が見た玉砕 〜水木しげるの戦争〜” (“Le Gyokusai vu par Kitarō : La guerre de Mizuki Shigeru”) en 2007.

Typologie des sources : une cartographie de la mémoire

L’analyse de ce corpus révèle une typologie sophistiquée des sources, véritable cartographie de la mémoire collective :

1 – Les sources autobiographiques directes

- Mizuki Shigeru : témoignage personnel transformé en art

- Légitimité : maximale pour l’expérience individuelle qu’il transmet, mais limitée à un point de vue particulier

- Biais : subjectivité assumée, déformation mémorielle possible

2 – Les sources documentaires médiées

- Kōkami Shōji avec 不死身の特攻兵 (L’immortel pilote kamikaze) : travail journalistique basé sur des interviews directes avec Sasaki Tomoji

- Légitimité : élevée également, mais dépendante de la qualité du travail d’enquête intial

- Biais : reconstruction narrative, sélection éditoriale en vue de la publication

3 – Les sources fictionnelles documentées

- Takizawa Seiho : fiction s’appuyant sur une documentation historique rigoureuse, chaque rivet des chasseurs Zero reproduit avec une précision quasi maladive

- Légitimité : variable selon la qualité de la documentation

- Biais : spectacularisation, adaptation aux codes du genre

4 – Les sources fictionnelles critiques

- Satō Shūho avec 特攻の島 (L’île des kamikazes) : fiction assumée mais portant une analyse critique impitoyable

- Légitimité : faible pour les faits, élevée pour l’analyse sociale

- Biais : intentionnalité critique, anachronisme possible

Cette typologie révèle ainsi la richesse insoupçonnée du manga comme observatoire des mécanismes mémoriels. Chaque type de source correspond à un rapport différent au passé, à une stratégie particulière de transmission.

La question de la légitimité historiographique

La légitimité du manga comme source historique divise encore le monde académique japonais. D’un côté, les historiens traditionnels reprochent au medium son manque de rigueur méthodologique et sa dimension commerciale. De l’autre, une nouvelle génération de chercheurs, menée par des figures comme Yomota Inuhiko ou Kato Hidetoshi, revendique la nécessité d’intégrer ces sources dans l’analyse historiqueVoir les travaux de Edouard Kamykowska sur Bunkapower.

Cette tension révèle donc un enjeu épistémologique fondamental : peut-on séparer la forme du fond ? Le manga, par sa nature même, transforme l’information historique. Le découpage en cases, le choix des cadrages, la stylisation des personnages — tout cela constitue une interprétation de l’histoire. Mais cette interprétation n’est-elle pas présente dans toute source historique, y compris les plus objectives ?

En France, cette question trouve un écho particulier dans les travaux de deux historiens qui ont révolutionné notre rapport aux sources. Alain Corbin, dans ses recherches sur l’histoire des sensibilitésVoir par exemple Histoire des sensibilités qu’il dirige avec Hervé Mazurel, a montré l’importance des sources « obliques » — celles qui disent la vérité de biais, par l’émotion et la sensibilité. Le manga japonais de guerre serait alors une source oblique par excellence : il révèle ce que les archives officielles taisent, il fait ressentir ce que les statistiques ne peuvent transmettre.

Paul Veyne, de son côté, a démontré dans Comment on écrit l’histoire que tout récit historique est avant tout une construction narrative. Si l’histoire est toujours déjà une intrigue, alors le manga, par sa maîtrise des codes narratifs, ne fait que révéler cette dimension constitutive de l’écriture historique. Il ne trahit pas l’histoire : il l’assume. Il serait donc bien dommage de ne pas l’exploiter, y compris avec des élèves.

Construction narrative de l’histoire – L’art de faire mémoire

La temporalité éclatée du récit graphique

Le manga possède une spécificité temporelle unique : il peut jouer simultanément sur plusieurs niveaux temporels. Prenons l’exemple de 特攻の島 où Satō Shūho déploie une véritable symphonie temporelle :

- Le temps de l’action (1944-1945) : celui des événements historiques

- Le temps de la mémoire (flashbacks sur la formation des pilotes) : celui de la remémoration

- Le temps de la réflexion (pauses contemplatives du protagoniste) : celui de la conscience

- Le temps de la lecture (rythme imposé par la structure des cases) : celui de la réception

Cette polyphonie temporelle permet au manga de restituer la complexité de l’expérience historique d’une manière que le récit linéaire traditionnel ne peut égaler. Le lecteur vit simultanément l’événement et sa remémoration, l’action et sa signification. Il devient témoin de la fabrication même de la mémoire.

Les focalisations : qui raconte la guerre ?

L’analyse des focalisations choisies dans ces diverses œuvres révèle des choix narratifs lourds de sens, véritables prises de position épistémologiques :

La focalisation interne (majoritaire dans notre corpus) privilégie l’expérience subjective du combattant. Chez Mizuki, elle permet de restituer l’absurdité de la guerre vue d’en bas, depuis les tranchées de la conscience. Chez Kōkami, elle donne accès à la psychologie complexe du pilote kamikaze qui refuse de mourir — récit impensable dans l’historiographie officielle.

La focalisation externe (plus rare) adopte le point de vue du témoin extérieur. Takizawa l’utilise parfois pour décrire les combats aériens avec une précision quasi-documentaire, transformant ses planches en véritables manuels techniques habités par l’émotion.

La focalisation zéro (en quelque sorte omnisciente) permet de contextualiser historiquement l’action, mais risque de gommer la spécificité de l’expérience individuelle — celle-là même qui fait la richesse du medium.

Ces choix narratifs ne sont jamais neutres : ils orientent la réception et déterminent quelle version de l’histoire sera transmise. Ils révèlent les présupposés idéologiques de leurs auteurs, mais aussi les attentes de leur époque.

La mise en scène de la véracité : comment le manga authentifie ses récits

Le manga développe des stratégies sophistiquées pour authentifier ses récits, véritables mises en scène de la crédibilité :

1 – L’hyperdocumentation graphique

Comme le mangaka a eu l’occasion de l’expliquer dans une interview parue sur Planète BD, Takizawa Seiho pousse la précision technique à l’extrême : chaque avion, chaque uniforme, chaque arme est reproduit avec une exactitude maniaque. Cette esthétique de la précision fonctionne comme une garantie de véracité. Le lecteur, ébloui par tant de minutie, ne peut que faire confiance à l’auteur.

2 – L’insertion d’éléments paratextuels

Cartes, chronologies, notes explicatives : le manga emprunte aux codes du documentaire pour renforcer sa crédibilité. Il se donne les apparences de l’objectivité tout en conservant sa puissance émotionnelle.

Un exemple chez Souichi Sumoto du soin apporté à la véracité historique

3 -La stylisation expressive

Paradoxalement, la stylisation peut servir l’authenticité. Chez Mizuki, les visages déformés par la peur ou l’épuisement expriment une vérité psychologique que la photographie ne saurait saisir. L’art révèle ce que le document occulte.

L’alternance entre des dessins très précis, réalistes, et des dessins nettement plus centrés sur l’évocation caricaturale des sentiments constitue la marque de fabrique du travail de Mizuki

4 – La citation d’archives

Reproduction de documents authentiques, de témoignages, de correspondances : le manga s’ancre dans l’archive officielle tout en la dépassant. Il fait dialoguer l’intime et l’historique, le subjectif et l’objectif.

Implications épistémologiques : vers une histoire sensible

Le manga comme révélateur des angles morts de l’histoire officielle

L’analyse de notre corpus révèle que le manga excelle à illuminer les zones d’ombre de l’histoire officielle. 不死身の特攻兵 raconte l’histoire inouïe d’un pilote kamikaze qui a survécu à neuf missions — un récit que l’historiographie traditionnelle avait occulté car il ne correspondait pas au narratif héroïque dominant.

De même, 特攻の島 explore la dimension psychologique des armes-suicide, questionnant la frontière entre héroïsme et désespoir. Ces récits ne contredisent pas l’histoire officielle : ils la complexifient, la nuancent, lui rendent sa dimension tragiquement humaine.

Cette capacité révélatrice du manga rejoint les préoccupations de l’histoire des mentalités chère à l’école française. Comme l’a très bien démontré Alain Corbin, les sources obliques — celles qui disent la vérité de biais — sont souvent plus révélatrices que les documents officiels. Le manga japonais de guerre constitue une source oblique par excellence : il révèle les non-dits, les refoulés, les tabous de la mémoire collective.

La question de la vérité historique à l’ère du visual

Le manga pose une question fondamentale à l’épistémologie historique : qu’est-ce que la vérité historique à l’ère du visual ? Nous vivons une révolution silencieuse depuis des décennies. Dans les méandres numériques se joue une transformation radicale de notre rapport à la vérité historique, par l’image.

Dans ce mouvement le manga a une place majeure. Il ne se contente plus d’illustrer l’histoire : il la repense, la réinvente, la fait vivre dans l’imaginaire collectif de millions de lecteurs. Cette mutation n’est pas anecdotique. Elle interroge les fondements mêmes de notre épistémologie historique.

Le manga et les faits

À l’ère du visual, la question n’est plus de savoir si le manga déforme la réalité historique, mais de comprendre comment il participe à sa construction. Car si la vérité historique ne se limite pas aux faits bruts mais inclut leur signification et leur réception, alors le manga, par sa capacité unique à faire ressentir l’histoire, devient un vecteur légitime de vérité historique. Il ne s’agit plus de reproduire mécaniquement le passé, mais de le faire exister dans la conscience contemporaine.

Cette approche rejoint les travaux décisifs de Paul Veyne sur la dimension narrative de l’histoire. Loin d’être une découverte récente, cette vérité dérangeante traverse l’œuvre du grand historien français : si l’histoire est toujours déjà une intrigue, si elle procède par mise en récit du passé, alors le manga ne fait que révéler cette dimension constitutive de l’écriture historique. Il ne trahit pas l’objectivité : il en dévoile l’illusion.

Rendre accessible

Le manga accomplit ainsi une opération qu’il faut savoir décrypter : il rend visible ce que l’histoire académique dissimule sous l’apparence de la neutralité. Chaque case, chaque angle de vue, chaque expression de personnage révèle la subjectivité inhérente à toute reconstruction du passé. Le dessinateur de manga fait explicitement ce que l’historien fait implicitement : il choisit, il cadre, il dramatise, il donne du sens.

Dans cette civilisation de l’image où nous évoluons désormais, le manga ne constitue pas une dégradation de la connaissance historique, mais son aboutissement logique. Il assume pleinement la dimension narrative et émotionnelle que l’histoire traditionnelle refoulait. En cela, il ne corrompt pas la vérité historique : le manga démocratise l’accès à cette vérité historique renouvelée. Là où l’histoire académique s’adressait à une élite lettrée, le manga touche des millions de lecteurs, créant une communauté de mémoire qui transcende les frontières nationales et culturelles. Cette massification n’est pas une vulgarisation : c’est une sorte de socialisation du savoir historique. Si l’histoire est toujours une intrigue, si elle procède par mise en récit du passé, alors le manga ne fait que révéler cette dimension constitutive de l’écriture historique. Il ne trahit pas l’objectivité : il en dévoile l’illusion. Il faut cependant en maîtriser les limites.

Limites et garde-fous méthodologiques

Reconnaître la valeur épistémologique du manga ne dispense pas de la vigilance critique. Plusieurs écueils menacent l’historien qui s’aventure dans ce territoire encore largement inexploré :

- L’anachronisme : risque de projeter les valeurs contemporaines sur le passé. Le manga, produit de son époque, peut véhiculer des représentations anachroniques de la guerre.

- La spectacularisation : tendance à privilégier le dramatique sur l’authentique, c’est-à-dire à mettre en avant des récits spectaculaires, héroïques ou dramatisés qui déforment la réalité historique.

- La commercialisation : influence du marché sur le contenu. Le manga doit plaire, se vendre, séduire — contraintes qui peuvent altérer la véracité historique.

- L’idéologisation : instrumentalisation politique du récit historique. Le manga peut servir des agendas nationalistes ou révisionnistes.

Ces limites ne disqualifient pas le manga comme source historique, mais appellent à une méthodologie rigoureuse, attentive aux biais et aux présupposés de chaque œuvre.

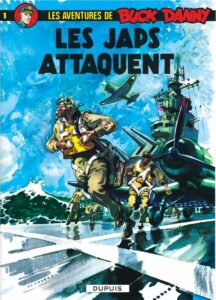

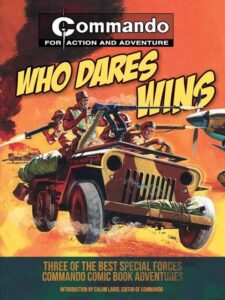

Manga et BD occidentales : deux épistémologies de la guerre ?

Le coeur de cette exploration, les mangas, ne doit pas faire oublier la richesse des productions occidentales. Quelques points de comparaisons me semblent pertinents. Lorsque l’on confronte l’épistémologie du manga historique japonais aux productions occidentales traitant de la Seconde Guerre mondiale, une évidence s’impose : nous pouvons mesurer une révolution silencieuse qui transcende les frontières culturelles. Buck Danny, Commando, Air Ace Picture Library, Blazing Combat ou encore Two Fisted Tales ne sont pas de simples pendants occidentaux aux œuvres de Mizuki Shigeru ou de Takizawa Seiho. Ils révèlent l’émergence d’une conscience historique qui s’est construite progressivement, où l’image séquentielle devient le vecteur privilégié d’une mémoire collective en mutation.

Cette convergence n’est pas fortuite. Elle témoigne d’un phénomène plus profond : l’épuisement progressif du récit héroïque traditionnel face à l’ampleur du trauma de la guerre industrielle. Qu’il s’agisse des cases déformées par la souffrance chez Mizuki ou des visages hagards des soldats dans Blazing Combat d’Harvey Kurtzman, c’est la même interrogation qui traverse ces œuvres : comment dire l’indicible ? Comment transmettre une expérience qui excède les capacités du langage conventionnel ?

L’hyperdocumentation comme stratégie d’authentification

Cette stratégie révèle cependant des présupposés culturels distincts. Là où l’hyperdocumentation japonaise semble procéder d’une quête de rédemption mémorielle — il faut dire la vérité sur cette guerre pour conjurer ses fantômes —, l’approche occidentale relève davantage d’une fascination technologique. Buck Danny ne documente pas seulement les appareils : il les glorifie, participant à la construction d’une mythologie aéronautique qui traverse les Trente Glorieuses. Cette différence d’intention transforme radicalement la nature de la « vérité historique » véhiculée.

Les focalisations narratives : qui a le droit de raconter la guerre et quelle guerre raconter ?

C’est une question centrale. L’analyse des focalisations narratives révèle des choix lourds de conséquences. Le manga japonais privilégie systématiquement la focalisation interne, donnant accès à l’expérience subjective du combattant ordinaire. Cette perspective d’en bas permet à Mizuki de restituer l’absurdité de la guerre vue depuis les tra

Les BD occidentales déploient un éventail plus large, mais révélateur de hiérarchies implicites. Buck Danny privilégie l’élite pilote, héroïsant une guerre technologique menée par des surhommes. Prenons l’exemple de la série Commando. Ces comics britanniques emblématiques, sont consacrés aux récits de guerre, principalement des deux Guerres mondiales. Elle a débuté en 1961 sous l’impulsion de l’éditeur DC Thomson. Elle est connue sa parution très régulière — jusqu’à huit numéros par mois à partir des années 1970, sa longévité (plus de 4500 numéros publiés). C’est une véritable institution de la bande dessinée populaire britannique, un must read. Pourtant le statut de source historique est tout relatif. Les histoires mettent en scène de vaillants soldats, le plus souvent britanniques, accomplissant des missions périlleuses en territoire ennemi lors d’opérations spéciales ou de batailles majeures. L’accent est mis sur l’action, le suspense et l’aventure, avec une vision généralement héroïque des Alliés, parfois manichéenne. Malgré son apparente démocratisation du héros (le soldat ordinaire), maintient une vision manichéenne où le Britannique incarne naturellement la rectitude morale. Seul Blazing Combat et Two Fisted Tales osent la rupture radicale.

Révélation des angles morts : ce que les images disent que les mots taisent

Two Fisted Tales et Blazing Combat représentent deux jalons cruciaux dans l’évolution de la bande dessinée de guerre américaine, offrant une perspective radicalement différente des récits héroïques conventionnels de leur époque. La mise en perspective avec les mangas est réellement fructueuse. Ces BD sont disponibles en français, dans des éditions collectors, alors si vous manquez d’idée pour Noël ….

Two Fisted Tales (1950-1955)

L’approche narrative privilégie l’humanité des soldats ordinaires plutôt que l’héroïsme spectaculaire. Les récits explorent les dilemmes moraux, la peur, l’absurdité de la guerre, avec une sobriété qui tranche avec les comics patriotiques de l’époque. Cette vision critique émerge dans un contexte particulier : la guerre de Corée fait rage, et l’Amérique commence à questionner ses interventions militaires.

En tant que source historique, Two Fisted Tales reflète parfaitement l’ambivalence de la société américaine des années 1950 face à la guerre. Les histoires, bien que fictionnelles, s’appuient sur des faits réels et constituent un témoignage précieux sur la façon dont une génération d’artistes a perçu et représenté l’expérience combattante.

Blazing Combat (1965-1966)

L’évolution est frappante : là où Two Fisted Tales questionnait subtilement, Blazing Combat dénonce ouvertement. Les histoires explorent la brutalité, la déshumanisation, l’impact psychologique des conflits avec une intensité graphique et narrative inédite. L’influence de photographes comme Robert Capa transparaît dans la composition des planches.

La série ne survit que quatre numéros, victime de boycotts de distributeurs et de pressions politiques. Cette censure de facto illustre parfaitement les tensions de l’époque autour de la guerre du Vietnam et constitue en soi un événement historique significatif.

Valeur documentaire

Ces deux séries offrent un prisme unique pour comprendre l’évolution de la conscience américaine face à la guerre. Elles documentent non seulement les conflits qu’elles décrivent, mais surtout la manière dont l’opinion publique, les créateurs et l’industrie culturelle ont appréhendé ces événements.

Leur approche rigoureuse de la documentation historique, combinée à leur vision critique, en fait des sources primaires fascinantes pour l’historien de la culture populaire. Elles témoignent de la capacité de la bande dessinée à dépasser le simple divertissement pour devenir un medium d’expression politique et artistique mature.

L’héritage de ces œuvres résonne encore aujourd’hui dans la bande dessinée contemporaine, influençant des créateurs qui continuent d’explorer les traumatismes et complexités des conflits armés avec la même exigence documentaire et la même humanité.

L’anachronisme assumé : quand le présent interroge le passé

Reconnaître cette valeur épistémologique ne dispense pas de la vigilance critique. L’anachronisme menace constamment ces œuvres : le manga japonais projette parfois les valeurs pacifistes d’après-guerre sur l’expérience combattante, tandis que Buck Danny transpose l’optimisme technologique des Trente Glorieuses sur les réalités de 1940-1945. Mais cet anachronisme n’est-il pas, paradoxalement, une richesse ? Il révèle comment chaque époque réinvente son rapport au passé, comment la mémoire collective se transforme et se transmet.

Blazing Combat illustre parfaitement cette dynamique : créé dans le contexte de la guerre du Vietnam, il interroge rétrospectivement la Seconde Guerre mondiale avec les questionnements de sa génération. Cette distance critique, loin d’être une faiblesse, constitue sa force principale. Elle permet à Kurtzman de développer une épistémologie de la guerre qui anticipe les travaux de l’historiographie contemporaine.

L’approche comparative : richesse et limites

Cette mise en perspective révèle que manga japonais et BD occidentales développent des stratégies épistémologiques similaires — documentation, témoignage, stylisation — mais au service de projets mémoriels radicalement différents. Le manga tend vers une déconstruction progressive de la mythologie militaire, questionnant les fondements mêmes de la guerre héroïque. Les BD occidentales oscillent entre maintien héroïque (Buck Danny, Commando) et déconstruction radicale (Blazing Combat), révélant les tensions de sociétés qui n’ont pas vécu la défaite.

Cette comparaison enrichit notre compréhension : elle révèle que la vérité historique véhiculée par ces œuvres dépend autant de leur contexte culturel de production que de leur méthode documentaire. La question n’est donc pas de hiérarchiser ces approches, mais de comprendre comment chaque tradition visuelle construit sa propre épistémologie de la guerre, révélant ainsi les présupposés mémoriels de chaque société.

Dans cette perspective, l’analyse comparative devient un outil heuristique essentiel : elle permet de dénaturaliser nos propres représentations, de révéler leurs présupposés culturels, d’enrichir notre compréhension du phénomène guerrier. Car si l’histoire est toujours une intrigue, alors la BD ne fait que révéler cette dimension constitutive de l’écriture historique. Elle ne trahit pas l’objectivité : elle en dévoile l’illusion, ouvrant la voie à une histoire enfin assumée dans sa dimension narrative et émotionnelle.

Conclusion : une épistémologie du manga historique

Le manga japonais de guerre ne peut être ignoré par l’historiographie contemporaine. Non qu’il faille le considérer comme une source comme les autres, mais parce qu’il constitue un laboratoire unique d’expérimentation narrative et mémorielle, au même titre que nombre de BD occidentales.

Sa valeur réside moins dans sa capacité à restituer les faits que dans sa puissance révélatrice : révélateur des permanences et des évolutions de la mémoire collective, révélateur des tensions entre mémoire officielle et mémoire populaire, révélateur enfin de nouvelles modalités de transmission de l’histoire.

En définitive, le manga peut nous inviter à repenser la notion même de source historique. À l’heure où l’histoire visuelle prend une place croissante dans nos sociétés, où les images façonnent notre rapport au passé, ignorer le manga, alors même que la Bande dessinée occidentale est légitimée, reviendrait à se priver d’une clé de compréhension essentielle du rapport contemporain à l’histoire.

La question n’est plus de savoir si le manga peut être une source historique, mais comment nous pouvons développer les outils méthodologiques pour l’analyser avec la rigueur qu’il mérite. Car derrière chaque case, derrière chaque trait, se cache une façon particulière de faire mémoire — et donc de faire société. Une piste extrêmement stimulante à travailler avec des élèves.

Mais cette légitimité acquise ne saurait masquer une question plus troublante encore : comment ces récits graphiques circulent-ils dans le monde ? Que deviennent-ils lorsqu’ils traversent les frontières, se traduisent, s’adaptent ? Et surtout, quelle image du Japon portent-ils avec eux ? Car si le manga raconte l’histoire, il fabrique aussi de la géopolitique. C’est ce vertige que nous explorerons dans notre prochain épisode : La dimension politique : soft power et mémoires rebelles.

Image de présentation générée par IA