Vaste sujet ! Il concerne 53 pays sur les 56 existants sur le continent africain à la fin du siècle dernier. Tous ont été des possessions coloniales de l’Europe, ce qui a fait de l’Afrique le continent le plus colonisé du monde… Si l’on limite l’analyse aux 38 pays appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler de l’expression impropre d’Afrique « noire » (Madagascar exclue), leur décolonisation fut un phénomène encore plus frappants par son ampleur et sa rapidité. Du moins en apparence…En tout cas, il fallait faire face à un triple défi.

- Premier défi. L’entreprise est d’autant plus ambitieuse que les programmes d’enseignement ne consacrent que quelques heures dans toute une scolarité à la colonisation et à la décolonisation dans le monde. Un premier défi est donc représenté par la difficulté à rendre compte d’un phénomène qu’on croit connaître à travers quelques exemples en Afrique « francophone » en négligeant les « autres Afriques », les pays d’expression anglaise ou portugaise…

- Second défi : il réside dans les ambiguïtés du vocabulaire. Le mot « décolonisation » lui-même aurait été inventé en anglais dans les années 1930 ; mais il n’est apparu dans la langue française que dans les années 1950 et il n’est entré dans les dictionnaires anglais et français que dans les années 1970. Son corollaire, « indépendance », a donné lieu à d’interminables débats. Il existe, néanmoins, quelques éléments de consensus. Pour les colonisés, il devait être synonyme de « libération » (Uhuru en swahili, Dipanda décalque inversé de dépendance en lingala), concept flou et fan tasmé ; mais, du point de vue juridique de droit international, il implique la reconnaissance d’une souveraineté internationale et le transfert des pouvoirs d’Etat aux nouvelles autorités nées de cette décolonisation.

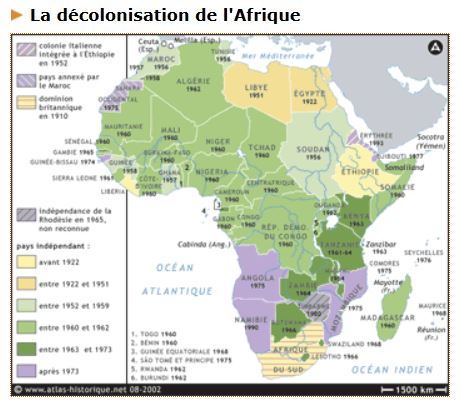

- Troisième défi : éviter l’anachronisme car il s’agit d’une histoire lue « après coup ». On a souvent l’illusion d’un mouvement irrésistible, inscrit dans le « sens de l’Histoire », n’en représentant qu’un court « moment » dans les es années 60… presque comme si la colonisation n’en avait été qu’une parenthèse et la décolonisation le bref épisode terminal dans la longue histoire de l’Afrique. Effectivement, 52 pays sur 53 ! ont acquis leur indépendance après 1945, la majorité en une seule décennie1956-1966. Mais, en réalité, la décolonisation du continent s’est étalée sur un demi-siècle, au moins jusqu’aux années 1990, et est loin d’avoir été « un long fleuve tranquille ».

Au total, analyser ce passé sans le simplifier à outrance est le défi majeur. Même s’il y a bien eu un mouvement général de libération, la décolonisation, au sens classique qu’on lui a donné, n’a pas revêtu partout les mêmes caractères et le même rythme. Elle a été marquée par des décalages et des contrastes considérables. Comment en rendre compte? Comment les expliquer ?

Pour faire comprendre cette diversité, je tenterai d’abord, d’établir une sorte de typologie des décolonisations en Afrique selon deux indicateurs : le caractère plus ou moins intégrateur, – ou assimilationniste- des colonisations elles-mêmes et celui des modalités plus ou moins radicales des processus de décolonisations eux-mêmes. Mais, évidemment, on ne saurait passer sous silence au moins les suites immédiates. A partir de ces éléments, je m’efforcerai de proposer une construction raisonnée de ce grand mouvement qui a changé le destin de l’Afrique « noire ».

I. Essai de typologie

1. selon les colonisations elles-mêmes.

À cet égard, colonisation et décolonisation sont deux faces inséparables d’une même histoire ; plusieurs « modèles » ou plutôt « modalités » de colonisation peuvent être distingués, intégrant plus ou moins les colonies à la métropole et donc plus ou moins disposés à permettre des processus de décolonisation.

1er cas, la colonisation « à l’anglaise »: en séparant l’exercice de la citoyenneté sur le territoire métropolitain et dans les colonies, la colonisation britannique a sûrement représenté le moins « intégrateur » des modèles. Cela a eu pour conséquence que depuis très longtemps, les colonies britanniques possédèrent leurs propres institutions représentatives et exécutives dans lesquelles furent progressivement admis des représentants des populations locales. On a vu dans ce processus tantôt le reflet de l’expérience américaine et d’un pragmatisme de principe, tantôt la manifestation d’une tactique de retardement d’une évolution inévitable vers une autonomie de plus en plus grande. Quoiqu’il en soit, elle s’opposait à la colonisation « intégrationniste » affirmé par exemple par la France à la fameuse Conférence de Brazzaville en 1944 qui, elle, écartait toute idée d’autonomie et de self-determination.

À contrario, la France, la Belgique et le Portugal fournissent des exemples paradoxaux et contradictoires du modèle « intégrateur ». En effet, le « système » colonial français a eu pour caractéristiques une extrême concentration du pouvoir administratif sous une forme pyramidale (territoires, fédérations, métropole), mais aussi un projet d’assimilation politique. En réalité, la France n’a jamais surmonté la contradiction originelle entre citoyens et sujets (« sujets » comme on disait sous l’Ancien Régime des « sujets du souverain »), intégration/assimilation. Après 1945, elle a même renforcé ses liens avec l’outre-mer par la proclamation d’une Union française fort idéologique dans ses principes et, concrètement, une série de réformes politiques (droit de vote, en particulier) et sociales (droit du travail), d’esprit assimilateur à une époque où l’assimilation était mise en question. Compte tenu de l’hétérogénéité des territoires qui la composait, l’Union française fut une construction contradictoire et boiteuse. Tandis que certaines parties de l’ex-Empire, comme les « Vieilles colonies », achevèrent leur évolution vers l’assimilation totale par la citoyenneté et le statut départemental, les autres divergèrent plus ou moins vite de ce modèle. La réalité est que la République française (du moins sa classe politique) a cherché une formule qu’elle n’a jamais pu bien définir, ni a fortiori réaliser.

Troisième cas : la colonisation belge. La Belgique, métropole, n’a certes pas assimilé le Congo (80 fois la Belgique !). Même si le Congo a été proclamé « dixième province de la Belgique », partie intégrante du royaume belge depuis sa dévolution à la Belgique en 1908, il est resté une simple colonie de domination et d’exploitation. Ses institutions publiques fondamentales, son système administratif, le droit des personnes etc…, ne n’évoluèrent guère jusqu’à la décolonisation. Le seul changement notable concerna certains évolués de la « population civilisée » (une douzaine de milliers dans les années 1950), à qui fut concédé après bien des hésitations une carte du « mérite civique », et/ou par immatriculation, un statut de droit civil européen. Presque à la veille de l’indépendance, la colonisation belge reste profondément enracinée dans la différenciation raciale et paternaliste sur le plan social ; en 1955, le colonisateur n’envisage que la création d’une « communauté belgo-congolaise », « au moment où les évolués, las d’espérer en vain leur assimilation, commençaient à rêver d’un autre avenir ».

Quatrième cas, le Portugal. Si les régimes constitutionnels et les modes de gouvernement avaient été comparables, on aurait pu établir un parallèle avec le Portugal. Mais les principes en étaient évidemment opposés. Après la guerre, le Portugal, placé sous la dictature salazariste depuis 1926, renforça aussi ses liens avec ses colonies. En 1951, celles-ci sont transformées en Provinces d’Outre-mer de l’Estado Novo ; le régime prétend ainsi avoir assimilé ses territoires d’outre-mer et leurs ressortissants dans un même ensemble. Il s’appuie sur une idéologie en principe multiraciale, le luso-tropicalisme, dont le grand intellectuel brésilien Gilberto Freyre se fait alors le chantre. En réalité, l’esprit en est conservateur ; il maintient la distinction entre civilizados et assmilados d’un côté et indigenas de l’autre qui continuent à représenter 99% des habitants de l’Angola, par exemple et vise d’abord à justifier une émigration portugaise vers ces « Provinces », surtout en Angola. Là aussi, comme au Congo, l’idéologie assimilatrice est déjà dépassée par les nouvelles élites. Surtout, elle s’identifie à un régime qui est en bout de course avant même le départ du pouvoir de Salazar en 1968. Comme l’a observé une spécialiste, « c’est une des caractéristiques des mouvements nationalistes des colonies portugaises que d’être nés en partie de l’opposition à la dictature ».

D’autres freins tenant moins à l’idéologie qu’à à la nature des colonisations ont pu jouer également contre l’émancipation des colonisés. Le principal a été l’existence de minorités coloniales dans les zones d’Afrique subsaharienne les moins inhospitalières au peuplement blanc: Kenya, Rhodésie du Sud, certaines parties des colonies portugaises et aussi dans certaines régions de l’Afrique tropicale comme le Kivu au Congo… Il ne faudrait pas toutefois en exagérer l’importance en Afrique tropicale car les blancs y ont toujours été des « oiseaux de passage » .

Au Kenya, le colonat des « White Highlands » était peu nombreux, 2200 « fermiers » (farmers), véritables colons (settlers), sur la dizaine de milliers de personnes résidant au Kenya dans les années 20. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grande Bretagne encouragea de nouvelles installations après la Première Guerre mondiale par le soldier settlement scheme ; en fait, leur nombre culmina à 55.000 en 1962. Surtout, les settlers accaparèrent des terres, le quart de bonnes terres des Highlands dans les années 50, et transformé ainsi nombre d’habitants, majoritairement des Kikuyus en ouvriers agricoles ou en les obligeant à migrer vers les villes. Accusés de constituer une véritable caste, les settlers avaient des appuis puissants en Grande-Bretagne et freinèrent le plus possible l’évolution vers une indépendance dont ils avaient tout à craindre.

En Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe), le colonat était encore plus nombreux et surtout plus puissant (plus de 200.000) Il contrôlait la moitié du domaine forestier et 58% des terres cultivables à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dominé par les ranchers, il a été suffisamment fort pour s’opposer ouvertement à Londres et, finalement, en 1965, proclamer unilatéralement l’indépendance de la colonie; la Rhodésie devient une République blanche, régie par l’apartheid, hors du Commonwealth. Le colonat pensait réaliser ainsi une aspiration à la Sécession, qui a été celle de toutes les minorités colonisatrices depuis l’émancipation des colonies d’Amérique. En 1965, la Rhodésie rejoignait l’Afrique du Sud rebelle sortie, elle, du Commonwealth depuis 1961.

Dans les colonies portugaises, le peuplement blanc fut encore plus important que dans les autres colonies européennes. Du moins, dans les années 60, il atteint alors des proportions peu différentes en % avec celui de l’Algérie par les Pieds Noirs. Mais il était pour la majorité formé par des colons pauvres d’origine et récent, au point qu’on a pu dire que le Portugal commença réellement à coloniser quand les autres repliaient le drapeau.

Cette présence, fortement aiguillonnée par le pouvoir salazariste, a été instrumentalisée pour démontrer la « vocation » colonisatrice du Portugal et justifier sa présence outre-mer, avec les investissements massifs des plans quinquennaux des années 60 (avec des capitaux étrangers), plus qu’il n’a constitué une force véritable en lui-même. L’obstination d’un pouvoir cramponné jusqu’au bout, avril 1974, à la ligne fixée par Salazar en avril 1961,« Rapidement et massivement », pour justifier l’envoi des troupes outre-mer, s’explique surtout par cette idéologie d’un lien quasi-organique du Portugal avec « son » outre-mer.

Au total, la nature profonde des colonisations plus ou moins assimilatrices, plus ou moins différencialistes, et la présence ponctuelle d’un peuplement allogène ont donc constitué des facteurs non négligeables des processus de décolonisation. Ils ne suffisent pas, cependant, à eux seuls, à en dresser une typologie.

2. Selon les modalités des processus de décolonisation

Seconde possibilité de classement des décolonisations en Afrique « noire ». Evidemment, on fait toujours la distinction entre l’indépendance « conquise » et non « attribuée », les décolonisations de « lutte armée » et les décolonisations « négociées », les secondes correspondant plutôt à une première phase de décolonisation jusqu’au début des années 60, les secondes à la phase postérieure.

Cas des luttes armées : colonies portugaises, (1961-1974, une guerre-guérilla de treize ans) ; Rhodésie du Sud (1965-1979-80), une guerre de quatorze ans)… On y reviendrai loin plus.

Cas des décolonisations « négociées ». L’évolution des territoires français vers les indépendances de 1960 est bien connue. On ne la reprendra pas dans le détail. On soulignera cependant trois points. 1. Elle ne fut pas véritablement souhaitée par les premiers leaders africains rapidement très à l’aise dans le système parlementaires français, comme le montre les nombreux cas de ministres noirs dans les gouvernements de la 4e République. 2. Elle fut accélérée brusquement par une série d’accélérateurs des années 50: la pression populaire en Afrique et la rupture franco-guinéenne – ou plus exactement entre Sékou Touré et Charles de Gaulle – de 1958. 3. Elle fut comme un by-product de la Guerre d’Algérie et celle-ci dictait à la France une attitude souple vis à vis de l’Afrique noire.

Plus important, pour notre propos ici, est l’exemple de la Gold Coast (actuel Ghana). Pourquoi ? Parce que la Gold Coast donna le signal des demandes d’indépendance en Afrique « noire » et fournit le meilleur exemple de décolonisation négociée. La précocité et l’exemplarité du Ghana, a plusieurs raisons : l’existence d’une véritable classe intermédiaire, une sorte de bourgeoisie formée d’intellectuels, de professions libérales et de commerçants ; l’irruption des masses rurales et surtout urbaines sur la scène politique à travers de multiples associations religieuses, sportives, musicales, de jeunesse, de femmes etc… et la montée en puissance des syndicats ; enfin la prise en charge des aspirations populaires par un chef charismatique, Kwame Nkrumah. Celui-ci s’est imposé d’abord au Congrès panafricain de Manchester en 1945, puis en 1949, à son retour en Gold Coast où il fonde un parti de masse le Convention People’s Party (CPP) sur le modèle du Parti du Congrès indien,. Après une phase d’affrontement avec le pouvoir britannique, celui-ci choisit l’accommodement lorsque les élections de 1951 démontrèrent l’emprise du jeune parti sur tout le pays. On entra désormais dans une phase de transfert programmé des responsabilités vers l’indépendance du pays baptisé du nom de Ghana par Kwamé Nkrumah le 6 mars 1957.

II. Dans ces conditions, comment organiser l’exposé ? Essai de chronologie

Tout s’est passé comme si la décolonisation du continent africain s’était effectuée par « vagues » et avait revêtu des aspects très contrastés , ce qui permet de parler de décolonisations au pluriel, différentes de nature et marquées par des décalages considérables. Grosso modo, on pourrait distinguer, trois phases de décolonisation de durée inégale :

1. Une première phase de résistances coloniales : circa 1945-1953/56

Au lendemain de la guerre, les Puissances coloniales sont fragilisées à la grande différence de la Première Guerre mondiale. En 1919, la Conférence de la Paix avait plutôt consacré le triomphe des Puissances coloniales en englobant d’ailleurs dans ce club des Puissances coloniales les Dominions, l’Afrique du Sud en tête. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la situation est très différente. Le colonialisme est officiellement condamné par la nouvelle institution internationale de l’ONU ; mais seule l’Italie est vraiment écartée du jeu international parce que cette fois, elle fait partie du camp des vaincus.

Le cas de l’Italie mérite pourtant attention pour deux raisons : d’une part, l’intervention de l’ONU comme arbitre et tribune, et d’autre part, la pression d’un nouveau partenaire international représenté par la Ligue arabe créée en 1945. Ce second point sort du champ de l’exposé et j’insisterai donc sur le premier.

En 1945, l’Italie, toutes proportions gardées, se trouve dans la situation de l’Allemagne en 1919 ; il n’est pas question de lui rendre ses colonies. Au moins pour le moment. Par l’article 23 du traité qui clôt la conférence de paix avec les alliés de l’Allemagne, le 10 février1947, elle « renonce à tous ses droits et titres sur son domaine africain » . En fait, elle avait déjà dû évacuer l’essentiel de son ancien domaine. En 1941-42, elle a déjà dû abandonner ses conquêtes d’Afrique orientale (l’Ethiopie, l’Erythrée et la Somalie) aux forces britanniques. Au lendemain de la guerre, l’Ethiopie redevient un Etat souverain admis à l’ONU. Le sort de l’Erythrée et de la Somalie est plus problématique, compliqué par les ambitions de l’Ethiopie et les rivalités locales. Les deux territoires restent plusieurs années sous administration provisoire britannique sous la tutelle de l’ONU. En 1952, on crut trouver pour l’Erythrée une solution fédérative avec l’Ethiopie qui échoua et dégénéra en conflit armé à partir de 1961-62. En Somalie, le régime d’occupation britannique entamé en 1941 se prolonge après la guerre, comme en Erythrée, jusqu’à ce l’administration locale soit de nouveau confiée pour dix ans à l’Italie, rentrée en grâce à la faveur de la Guerre froide, pour préparer l’indépendance du pays en 1960. En Libye, divisée en trois grandes zones de clivages régionaux, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan, la situation reste très confuse, tiraillée entre forces contradictoires. Finalement, en novembre 1949, les Nations Unies s’étant prononcé pour l’indépendance et en novembre 1950 une solution est trouvée sous la forme d’un royaume fédéral confié au roi Idriss, chef de la confrérie sénousite (jusqu’au coup d’Etat de Khadafi en 1969).

Trois constations :

1. l’ONU peut jouer un rôle nettement plus important que la défunte SDN… sous conditions cependant.

2. La Libye devient ainsi le premier pays « décolonisé » du continent africain à être admis à l’ONU.

3. Les vieilles Puissances coloniales ne sont pas encore complètement mises hors jeu… y compris l’Italie.

De leur côté, les vieilles Puissances coloniales, la Grande-Bretagne, la France et l’Afrique du Sud, (le Portugal et l’Espagne n’ayant aucun poids international à l’époque) sont certes acculées à la défensive, mais elles sont loin d’avoir perdu la partie.

Pourquoi ?

- la relative « timidité » » de la Charte des NU et des institutions internationales (Commission de tutelle, Agences internationales etc…) ;

- la capacité de ces Puissances à faire front, voire front commun : cf. consultations réciproques à l’ONU création d’institutions de développement nationales (ex. le FIDES) ou internationales ;

- surtout, l’entrée rapide du monde d’après-guerre dans la guerre froide qui relativise la portée de l’anticolonialisme américain, si bien qu’on peut soutenir que la guerre froide a pu tout aussi ralentir qu’accélérer les décolonisations ; elle a plutôt souligné la relative faiblesse des « blocs » neutralistes (arabo-asiatique puis arabo-africain).

Autrement dit, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants des anciennes grandes Puissances coloniales ont l’illusion que les choses pourraient redevenir (presque) « comme avant » moyennant quelques concessions à des mouvements encore embryonnaires. Il faut ajouter que dans les métropoles, l’anticolonialisme n’a pas encore de poids réel et qu’en Afrique « noire », la pression nationaliste est encore trop faible pour constituer un danger majeur pour la domination coloniale. Si le recul colonial est amorcé en Asie, il ne l’est pas encore en Afrique qui, au contraire, devient comme le « continent-refuge » du colonialisme européen.

Pour combien de temps ? Ce qui apparaîtra plus tard comme une illusion dure moins d’une décennie. Au début des années 50, que les choses commencent vraiment à changer en Afrique noire. Ce changement correspond à l’émergence du Tiers Monde dans le jeu international, le moment symbolique et fondamental à la fois, de cette émergence étant la conférence de Bandoeng en avril 1955. Les mouvements nationalistes africains n’y ont qu’une présence marginale, mais la conférence permet à de nouveaux leaders de s’imposer ; dès l’année suivante, Kwamé Nkrumah rejoint le Panthéon des héros du Tiers-Monde. Ce moment correspond aussi à l’émergence de partis de masse.

2. La seconde phase est celle du « vent du changement » (1956-1960/65) qui souffle sur l’Afrique « noire » (expression empruntée à Harold Macmillan dans un célèbre discours de février 1960 à Cape Town, prononcé devant un parlement sud-africain très hostile .

En fait, la décolonisation du Ghana entraîna celles des autres colonies britanniques, avec des soubresauts plus ou moins dramatiques. La Nigéria, le plus important territoire colonial de la Grande-Bretagne en Afrique noire en fournit une illustration. L’indépendance fut retardée ici par la structure du pays en une grande fédération tiraillée entre un Nord où les Anglais ont maintenu des aristocraties musulmanes très conservatrices et un Sud « moderniste », mais lui-même divisé par des clivages ethniques entre partis nationalistes rivaux.

Au moment où le Premier britannique évoque le « vent du changement » dans les colonies anglaises, la France est elle-même engagée dans un processus irréversible depuis que le général de Gaulle a reconnu la possibilité d’indépendance des partenaires africains de la France en 1958. Le premier acte est la célèbre rupture avec Sékou Touré, en août 1958. Les tentatives pour maintenir une nouvelle sorte d’Union française sous le nom de Communauté échouèrent en moins de trois ans. Successivement en 1960, tous les Etats francophones sortent de la Communauté et acquièrent leur indépendance…

Ces évolutions « pacifiques » caractérisèrent la période des années 5à-60. Pour autant il ne faudrait pas en conclure que cette phase a été complètement pacifique. Elle a connu de durs affrontements. Trois exemples, d’importance inégale :

- La Côte d’Ivoire avant le « retournement » du principal leader africain de l’époque, l’Ivoirien Houphouet-Boigny en 1951. Il a entrainé derrière lui la majorité du RDA (Rassemblement démocratique africain) le grand parti fédéraliste de AOF-AEF-Togo-Cameroun, créée en 1946 alors qu’on avait frôlé l’affrontement ouvert. En effet, les affrontements avec l’administration coloniale en 1949 ne durent leur apaisement qu’au rapprochement entre la majorité du RDA derrière HB et le gouvernement français grâce à F.M. évitant ainsi une répétition des événements de 1947 à Madagascar.

- Le Cameroun. On vient de dire que la majorité RDA se rallia donc au compromis. Mais pas au Cameroun où, depuis 1945, couvait une situation insurrectionnelle qui conduisit en 1955 à la rébellion armée de l’UPC dans le sud du pays puis à une guerre civile qui se prolongea au-delà de l’indépendance. L’implication de la métropole dans la répression menée par le pouvoir postcolonial est indéniable à l’époque. Dans la phase précédente de 1955 à 1958, il s’agit une répression coloniale « classique ». Le caractère idéologique de l’insurrection, à la fois nationaliste et marxiste, ne cessa d’être affirmé par ses leaders, non sans référence à l’Algérie et à l’Indochine.

- Le Kenya. Au Kenya la violence s’y déchaîna dans les années 50, avec l’insurrection Mau Mau. Mais Jomo Kenyatta, le grand leader historique du pays, en désavoua l’usage. L’insurrection Mau Mau (mot d’origine peu élucidée encore) peut être rattachée aux soulèvements « primaires », spontanés et antimodernistes, contre le colonisateur et comme le fait observer une historien anglo-saxon, « il est plus facile de définir les catégories auquel il n’appartient pas que d’expliquer ce qu’il a été ». En tout cas, une insurrection furieuse qui a entraîné une répression violente du pouvoir colonial (arrestations de masse, camps de regroupements, état d’urgence, guerre civile) : « This was indeed a battle for hearts and minds, and a savage war ». L’état d’urgence ne fut levé qu’en 1960, une amnistie ne fut prononcée qu’en 1961 et la vie politique reprit très progressivement ; ce fut seulement après les élections de 1961 ; la victoire de la KANU et la libération de Jomo Kenyatta (accusé de sympathie Mau-Mau et de collusion communiste) que le pays obtient son indépendance en octobre 1963.

Conclusion : cette phase est celle de la génération des « Pères de la Nation » ; Nkrumah, Kenyatta, Nyerere, Senghor, Modibo Keita, Sékou Touré, HB, les plus connus, Azikiwe, Banda, Boganda, Ahidjo, Youlou… moins connus mais dans la même cohorte des nouveaux « rois de l’Afrique »… des leaders nés dans l’entre-deux-guerres et une génération appartenant à l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale

3. La troisième phase est celle des décolonisations violentes en Afrique des années 60-70 dans un contexte de guerre froide exportée sur le continent africain.

En Afrique tropicale, la violence armée de grande échelle se manifeste d’abord avec la décolonisation « ratée » du Congo belge en 1960. En effet, si l’on devait classer les décolonisations selon leurs suites, celle du Congo belge serait sans doute à placer parmi les plus désastreuses. Commencée en catastrophe (1959-1960), elle débouche immédiatement sur la désintégration de l’Etat postcolonial et sur la guerre civile qui entraîne des interventions étrangères. En 1960, la crise congolaise, fait sortir les décolonisations africaines du champ bilatéral classique (métropole-colonie) et les fait entrer dans celui de la géopolitique mondiale. Pour la première fois, Est et Ouest s’affrontent ouvertement à l’ONU à propos de la décolonisation en Afrique et en 1961, la mort du SG de l’ONU, de Dag Hammarksjöld, au Congo illustre dramatiquement ce passage.

Par la suite, la décolonisation en Afrique combine des facteurs locaux et des facteurs internationaux et idéologiques et revêt l’aspect de conflits armés sous forme de « guerres-guérillas » qui éclatent à partir de 1961 dans toute l’Afrique centrale. La majorité des dirigeants nationalistes de cette époque sont imprégnés de culture marxiste ; ils affichent des options révolutionnaires radicales et proclament leurs sympathies pour les « pays de l’Est » non sans contradiction cependant après la cassure URSS-Chine en 1965.

La décolonisation des colonies portugaises s’achève en 1975 dans une atmosphère de violence à l’issue d’un conflit armé comparable à l’Algérie, qui a épuise la métropole et engendre trente années de guerre civile. Il reste cependant encore deux bastions coloniaux en Afrique: la Rhodésie et le Sud-Ouest africain.

En 1965, la Rhodésie a proclamé son indépendance, une indépendance unilatérale « blanche », Le Sud-Ouest africain est sous la coupe la République d’Afrique du Sud. Les nationalistes noirs y sont divisés entre « marxistes » et « modérés. En 1977, après une décennie de combats, les Rhodésiens blancs finissent se rallier à un plan anglo-américain de règlement ; l’indépendance donne le pouvoir à la ZANU de Mugabe, en avril 1980.

Dernier bastion : le Sud-Ouest africain. Une décolonisation à part ? En tout cas, un pays dont l’histoire est méconnue en France, au plus un pays connu par son tourisme de safaris, la campagne de protection des guépards par Angélina Jolie et, aussi, dramatiquement, à cause du génocide des Hereros qui a resurgit récemment dans les débuts de mémoire en Allemagne…

Pourquoi cette méconnaissance, du moins en France? Evidemment, parce que ce pays n’appartient pas à l’espace francophone et parce qu’il est longtemps passé à côté du « vent de l’Histoire », maintenu en vase clos par l’Afrique du Sud, puissance de tutelle de l’ex-colonie allemande depuis la Première Guerre mondiale… Il y a pourtant des raisons qui rendent la décolonisation du dernier pays colonisé d’Afrique continentale est particulièrement intéressante :

1. Elle démontre la montée en puissance de l’organisation internationale avec la création en 1961 d’un comité spécial de la décolonisation au sein de la IVe commission qui prend le pas sur l’ancienne commission de tutelle. Il engage l’ONU dans des actions de soutien beaucoup plus « combatif » aux organisations nationalistes en Afrique. Ainsi, en 1960, une organisation politico-syndicale exclusivement ovambo, une des ethnies du pays, la SWAPO, avait été formée à New York, qui, rapidement obtient l’appui des pays du bloc de l’est elle-même. En 1966, la SWAPO entre en guérilla ; en 1973, elle se fait reconnaître comme représentant unique de la Namibie et trois ans plus tard, en 1976, elle obtient le soutien de l’ONU à sa lutte armée. Cependant cette lutte armée n’a jamais véritablement inquiété l’armée sud-africaine et elle traverse, en 1976, une crise interne provoquées par des accusations d’exactions qui entraîne des dissidences graves et enfonce durablement le parti dans l’isolement.

2. Elle est paradoxale. L’histoire du Sud-Ouest africain, soumis à la tutelle de Pretoria, est intimement liée à l’histoire de l’apartheid en Afrique du Sud. Depuis 1949, ce territoire a été le théâtre de manœuvres à retardement du pouvoir blanc pour y maintenir sa suprématie. De 1967 à 1977, le gouvernement sud-africain envisage « l’auto-détermination y compris l’indépendance du pays » pour en contrôler le processus à son profit. En 1978, finalement, un gouvernement de coalition est mis en place. La période de transition de dix ans qui a suivi a permis, non sans difficultés et sous pression de l’ONU, la réintégration de la SWAPO dans la vie politique du pays et sa victoire finale aux élections de 1989. La Namibie, nouveau nom du Sud-Ouest africain, devient ainsi le dernier pays décolonisé d’Afrique, « noire ».

III. Quelles suites?

Évidemment, la question fait débat : « suites » ou « séquelles » ? « Immédiates » ou « lointaines » ? Le débat est si large, dépendance, dépendances héritées, dépendances nouvelles de la mondialisation, qu’il a suscite des débats sans fin et soulève toujours les passions. Revenant à la décolonisation en Afrique noire », on limitera la problématique à deux suites immédiates : les retours et les frontières. Mais, il y en a eu évidemment d’autres dont le transfert des pouvoirs aux administrations postcoloniales…

1. Les retours

Un paradoxe apparent est, à ce sujet, qu’on peut soutenir que le nombre des Blancs a été plus important après qu’avant les indépendances, du moins dans certaines parties de l’Afrique et pendant un certain temps.

Sauf dans les colonies portugaises, les retours n’ont pas représenté des effectifs importants. Evidemment, puisque la colonisation en Afrique noire n’a pas été une colonisation de peuplement. Cependant, la question des retours ne s’est pas posée partout de la même façon. 1er exemple, l’exemple français : en 1958, on compte environ 100.000 Français en Afrique noire, y compris les femmes, les enfants (plus de la moitié). Les couples mixtes; les replis vers la métropole furent insignifiants sauf en Guinée (4500 Français en 1957). Par contre les apports de la Coopération ont représenté plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les années 60. Autrement dit, c’est à un remplacement et même à une augmentation du chiffre des ressortissants français qu’on a assisté, accru encore par le nombre croissant des unions mixtes.

Un phénomène comparable s’est produit dans les colonies tropicales de l’Angleterre, quoique plus difficile à apprécier dans la mesure où les départs du Kenya et plus tard de Rhodésie (Zimbabwe) se sont orientés vers les autres pays du Commonwealth de peuplement blanc, Afrique du Sud, Australie, Canada… Ces départs ont été compensés par l’arrivée d’assistants techniques, d’experts, d’enseignants…Beaucoup plus délicat a été le départ de membres des minorités allogènes. Admis sans restriction jusqu’en 1962, ils se virent ensuite refuser l’entrée en GB sans contrats de travail par le Commonwealth Immigrants Bill et bloqués dans les ex-colonies britanniques où ils servirent parfois de boucs émissaires dans les crises locales.

Au Congo belge et au Rwanda-Urundi, la population blanche s’élevait à 117.400 personnes en 1960, dont 92.700 Belges. La décolonisation hâtive et tragique du Congo en 1960 entraîna d’abord un exode massif avec mise en place d’un pont aérien de près de 45.000 Européens (44.484) et par la suite de départs par petites vagues, si bien qu’il restait moins de 3000 Belges à la fin du XXe siècle au Congo (2800 en 1993). Et ici la Coopération belge ou internationale n’a pas compensée le départ des Blancs… Par contre, le nombre des Congolais-Zaïrois en Belgique s’élevait déjà à 20.000 personnes.

Enfin, le cas des colonies portugaises après le 25 avril 1974 : « en douze mois, entre 500.000 et 600.000 retornados abandonnèrent leurs provinces d’accueil dans des circonstances particulièrement difficiles et pénibles qui évoquent le repli des Français d’Algérie ». Ce mouvement fut précipité par les événements du 5 août 1974 à Luanda (comparables à ceux du 26 mars 1962 à Alger) qui entraînèrent la mise en place d’un pont aérien entre Luanda et Lisbonne. Par la suite, l’Angola et le Mozambique se vidèrent de leurs populations blanches et métisses qui revinrent au Portugal ou partirent en grand nombre vers l’Australie, le Canada et surtout l’Afrique du Sud (700.000 Portugais en 1992).

2. La question des frontières… une question qui a toujours divisé ceux qui les jugeaient arbitraires et ceux qui les acceptaient et faisaient même remarquer, avec Félix Houphouët-Boigny, que la «colonisation avait plutôt rassemblé les Africains dans des territoires qu’elles ne les avaient séparés… » Le dépassement des frontières coloniales jugées – à tort ou à raison – arbitraires a toujours été un objectif majeur du mouvement panafricain animé par les intellectuels noirs des deux continents américain et africain depuis les premiers Congrès au début du XXe siècle. Dans les années 50, Nkrumah l’a repris à son compte voyant dans les indépendances la première étape de rassemblements plus larges. Il aurait pu être suivi par d’autres leaders francophones comme Léopold Sédar Senghor ou Sékou Touré qui déploraient la « balkanisation de l’Afrique » opérée, selon eux, par la dislocation des anciennes fédérations d’AOF et d’AEF. Il n’en fut rien ; en 1963, la conférence fondatrice de l’OUA a sacralisé les frontières coloniales héritées des partages de la fin du XIXe siècle et de la Conférence de la Paix en 1919. D’ailleurs, l’OUA « was only an organ for cooperation in specific areas and not a political union involving loss of sovereignty by any of its member states ».

Pourquoi ? Dès les lendemains des indépendances, les raisons pratiques l’emportèrent sur l’idéal panafricain d’intégration continentale. Il est vrai qu’elles étaient beaucoup impérieuses. Toute une série de raisons jouèrent en même temps contre cette idée panafricaine: la puissance des empreintes culturelles des colonisations, les nouveaux liens noués avec les anciennes métropoles (aides et appartenance à des zones monétaires), la crainte des éclatements internes (qu’on appelait alors « tribalismes » et plus tard « identitarismes ethniques »), également les tensions entre nouveaux Etats et les nouveaux égoïsmes nationaux (cf. le rôle de HB en 1957 dans l’éclatement de l’AOF).

Cependant, la prudence qui présida à la reconnaissance des frontières territoriales héritées de la colonisation n’empêcha pas une rapide mise à l’épreuve de l’Etat postcolonial avec ce qu’on a appelé la « Guerre du Biafra » (1967-1970) au Nigeria, quatre ans seulement après son indépendance. La défaite des Biafrais, au prix de la première guerre d’anéantissement de l’adversaire en Afrique, ne signifie pas seulement la victoire des unitaristes contre les sécessionnistes, mais aussi la victoire des partisans de la continuité territoriale des Etats issus de la décolonisation sur des reconstructions postcoloniales.

Conclusion

La décolonisation, une parenthèse comme la colonisation ? « What then is the real significance of colonialism for Africa ? Was it a mere interlude that it did not and will not affect the course of African history, or has it left an indelible imprint on Africa which is destined to influence its future ? » se demandait le grand historien nigérian Adu Boahen en 1987 en se prononçant pour une prise en compte réaliste des transformations introduites part la colonisation. La même question pourrait se poser à propos des décolonisations ; on ne saurait soutenir qu’elles ne furent qu’un interlude. La principale conséquence de ces décolonisations fut-elle alors que les gouvernements postcoloniaux se trouvèrent mis à la tête d’Etat-territoires qu’il leur fallait maintenant transformer en Etats-Nations ?

L’autre grande question posée que posèrent les décolonisations a été formulée par le titre des mémoires d’un grand dirigeant syndicaliste kenyan, Tom Mboya, « L’indépendance et après ? » (Présence africaine, 1963). A l’époque, sa réponse était particulièrement optimiste : « nous sommes heureux à l’idée que, dans peu d’années, nous pourrons sans aucun doute, enseigner au reste du monde ce que le mot indépendance signifie réellement ». Il est facile aujourd’hui d’ironiser sur les vices des Etats postcoloniaux et les illusions de la décolonisation en Afrique ; on doit constater qu’ils ont en majorité résisté à l’usure autant, en tout cas, que les Etats européens depuis le XIXe siècle, sans plus de conflits internationaux majeurs et qu’en la matière, comme dans d’autres, la comparaison devrait inciter à la modestie. Du moins jusqu’à l’irruption des extrémismes identitaires et religieux contemporains qui mettent en péril leur indépendance. En ce sens, décolonisation ne devrait pas devenir abandon.

Marc MICHEL

Éléments de bibliographie

Ouvrages généraux

- AGERON Charles-Robert, MICHEL Marc éd, L’Afrique noire française, L’heure des indépendances, CNRS éditions, 2e édition, 2010

- d’ALMEIDA-TOPPOR Hélène, Naissance des Etats africains, Casterman Guinti,1996

- DROZ Bernard, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Le Seuil, 2006

- MICHEL Marc, Décolonisations et émergence du Tiers Monde, Carré Histoire, 2e ed. 2005

- SHIPWAY Martin, Decolonization and its Impact : A comparative Approach to the End of the Colonial Empires, Blakwell, 2007

Quelques orientations géographiques

- COOPER Frederick, Français et Africains ? Être citoyen au temps de la décolonisation, Payot, 2016

- DIENER Ingolf, Namibie, Une histoire, un devenir, Karthala, 2000

- ENDERS Armelle Histoire de l’Afrique lusophone, Chandeigne, 1994

- MIEGE Jean-Louis, DUBOIS, Colette éd. L’Europe retrouvée, les migrations de la décolonisation, L’Harmattan, 1994

- NDAYWELL è NZIAM Isidore, Histoire générale du Congo, 1998

- OLIVEIRA A.H. Marques de, Histoire du Portugal et de son empire colonial, Karthala, 1998