La conférence débute avec la présentation de l’ouvrage « La fabrique de L’océan Indien » sous la direction de Emmanuelle Vagnon-Chureau, chercheuse au CNRS et de Eric Vallet, maître de conférence à Paris-Sorbonne, associés avec quatorze contributeurs différents, le résultat d’un ensemble de programmes de recherche et de projets dont celui sur « océan Indien et sociétés méditerranéennes » piloté par Didier Marcotte, qui s’est élargi aux cartes orientales avec l’exposition de 2012 de la Bnf.

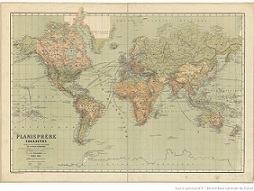

Un planisphère scolaire de 1884 en ouverture du livre et en introduction

La conférence commence par la projection d’un planisphère scolaire de 1884, celui d’Alexandre Vuillemin, centré sur Europe au cœur d’un réseau transatlantique avec l’indication des découvertes et des routes coloniales et aussi des notifications concernant les routes arabes antérieures. L’intention est de raconter pédagogiquement le long flux des routes empruntées ou sinon découvertes, du moins prolongées par les Européens. L’océan Indien est là mais marginal, périphérique, dominé voire dompté par l’Europe. Mais qu’appelle-t-on aujourd’hui l’océan Indien ? Les conférenciers rappellent selon les conventions internationales les limites de l’Océan Indien, une étendue d’au salée de plus de 75 millions de km², situé dans la partie occidentale entre l’Afrique et l’Inde prolongé au nord par la mer Rouge et le golfe persique et dans la partie orientale, bordé par la péninsule et les archipels de l’Asie du Sud-Est et se finissant au sud jusqu’à l’océan Antarctique.

Ils justifient ensuite l’objet de leur étude, le choix les cartes au lieu des textes, car elles relient et elles saisissent les espaces dans leur globalité et elles permettent donc de retracer l’invention de l’océan Indien comme une entité globale à l’époque pré-moderne. Puis ils posent la question de l’unité historique de cet espace maritime, celle de restituer la notion d’océan Indien selon le modèle de la Méditerranée de Braudel (une performance à l’époque !). L’océan Indien peut-il être un objet d’histoire? Il a été jusqu’à une date récente demeuré à un espace marginal pour l’historiographie mondiale. En Europe, son histoire fut associée au récit des Grandes Découvertes et à l’épopée coloniale des empires ibériques. Ce fut avec Auguste Toussaint (1911-1987), natif de l’île Maurice et disciple de Fernand Braudel, un précurseur de l’histoire maritime et non plus une histoire navale et militaire, mais une histoire prenant en compte l’histoire des peuples et des échanges, sur une longue durée. Depuis d’autres historiens comme Kirti Narayan Chaudhuri, historien britannique d’origine indienne qui a imposé l’idée d’une « Méditerranée indienne », trait d’union entre l’Afrique et l’Asie, et plus récemment dans « Les mondes de l’Océan Indien », Philippe Beaujard définissant ces différents mondes de l’océan Indien comme des espaces de relations d’échange entre les personnes le bordant. L’espace étant aussi une représentation, nous avons voulu à partir des cartes l’inclure.

I – Donner forme à l’Océan Indien

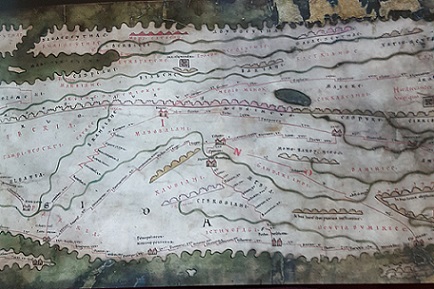

1 – Un océan fermé ? Eric Vallet rappelle que la carte n’est pas le territoire, elle est toujours une reconstitution d’un territoire. Ainsi il était pertinent de comparer les cartes issues de différentes cultures (perse, indienne, arabe, chinoise, etc.) et d’étudier les transferts culturels, tant au niveau des concepts que des formes, des noms de lieux, et des images. L’analyse porte sur une longue durée, un parcours chronologique de la plus antiquité jusqu’à la cartographie de l’époque moderne, avec l’émergence des compagnies commerciales néerlandaises et l’avènement des atlas. Le terme de la «Fabrique» est emprunté à Gérard Mercator (1512-1594) dans le tire de l’ouvrage inachevé les Méditations cosmographiques de la fabrique du monde et figure d’iceluy, paru par morceaux en 1585.

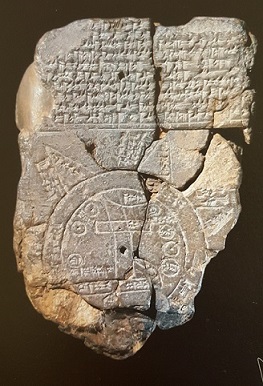

La plus ancienne représentation de l’océan Indien conservée jusqu’à nos jours se trouve sur une tablette d’argile mésopotamienne du VIIIe av.J.-C. Au centre de la mappemonde, Babylone est indiquée dans un rectangle, autour une série de petits cercles représentant des villes et autres entités politiques comme l’Assyrie. Le monde est représenté alors sous la forme d’un disque, divisé en deux parties par deux traits parallèles, pouvant représenter le cours d’un fleuve, l’Euphrate; et l’ensemble, l’espace habitable, est entouré par deux cercles concentriques à l’intérieur desquels est écrit marratu pour désigner une eau «amère» ou «salée», l’océan.

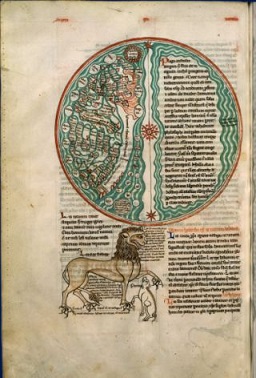

Les Grecs partageaient avec les Mésopotamiens cette même idée d’un océan primordial entourant un disque terrestre. Cependant les cartes grecques furent perdues, seules celles de l’astronome et mathématicien grec Ptolémée qu’il composa à Alexandrie au IIe siècle apr. J.-C., furent recopiées et retrouvées dans un manuscrit byzantin du XIIIe siècle. C’est un savant de Constantinople, Manuel Chrysoloras, qui apporta ce manuscrit en Italie où il fut traduit en latin. Le livre devint rapidement un ouvrage de référence et il fut copié en de nombreux exemplaires, puis imprimé à la fin du XVe siècle.

La grande postérité de Ptolémée a été de passer de la sphère au plan. Les cartes de Ptolémée connues par quelques marins cultivés jusqu’au XVe siècle en Occident avant sa vulgarisation grâce à l’imprimerie, furent abondamment traduites et utilisées dans les géographes persans et arabes. Or Ptolémée avait mis en symétrie la Méditerranée et l’océan Indien, représentant cet espace maritime fermé par une terre inconnue. Ptolémée lui même laissa ouverte l’hypothèse d’un océan semi ouvert vers l’Est. Quelle est donc cette représentation de l’océan Indien par le géographe grec? L’océan Indien est dessiné comme une mer close, fermée au sud par l’Antarctique et prolongée à l’Est, depuis l’Afrique orientale et australe, par l’Asie du Sud-Est jusqu’à l’île de Malacca. Il y donna le nom de «mer indienne», une appellation pas nouvelle en soi au IIe siècle apr.J.-C., mais c’est la nouveauté de l’espace maritime concerné, étendu à l’ensemble des mers et des golfes situés à l’Est de l’Egypte. Le nom de «mer «indienne» se substitua à celui de «mer Erythrée» qui désignait auparavant la mer méridionale (l’océan Indien actuel) par opposition à la Méditerranée.

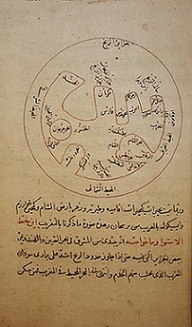

Dans la tradition arabe, le nom et l’œuvre de Ptolémée était connu mais il n’y avait pas de carte originelle, seules des copies, des traduction de l’inventaire des toponymes en arabe, en syriaque ou bien des descriptions de carte ancienne. Néanmoins la cartographie arabe, au début du Moyen Âge, ouvre l’océan Indien vers l’est sous la forme d’un long couloir élargi depuis la côte africaine qui se prolonge au sud est de l’Inde. On parle de modèle “bec d’oiseau” chez les géographes Persans. A la différence avec la représentation de Ptolémée, la Chine dans les cartes arabes ne ferme plus l’océan Indien.

2 – Vers un océan ouvert.La rupture se produit, à partir du XIe s, avec Al Biruni le persan qui s’interroge sur la forme des continents et des mers.

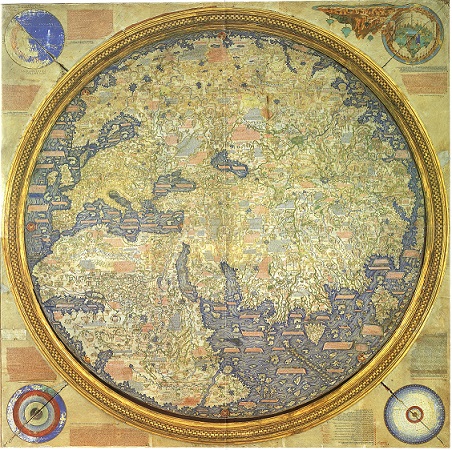

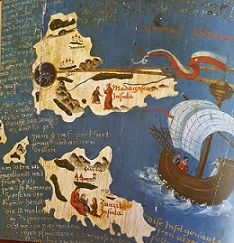

Fra Mauro, un moine de Murano, frère des Camaldules en contact avec des voyageurs du monde entier venant à Venise, une carrefour des échanges commerciaux, réalisa une mappemonde pour la cité maritime vers 1450. Il s’inspira de toutes les connaissances du monde arabe pour identifier des îles nouvelles et les cartographier dans une grande mappemonde circulaire, orientée vers le sud. Pour comprendre la carte de Mauro, réalisée à partir des sources antiques, de Marco Polo, de Nicolo de Coti et de sources arabes, il faut la restituer dans le contexte de l’empire mongol aux dimensions inédites dans l’histoire qui a permis les circulations et les transferts de savoirs entre l’Asie et l’Occident. La carte “Kangnido” de 1402 copiée en 1470, extraite d’un manuscrit peint sur de la soie, originaire de Corée, est une des plus anciennes cartes asiatiques. La qualité du dessin permet de reconnaître la Chine, la Corée, le Japon, l’Asie occidentale, l’Europe et l’Afrique réunit autour d’un océan Indien ouvert. Elle fut réalisée à partir de sources chinoises. Elle précède les Grandes découvertes européennes et avant les voyages du grand amiral chinois Zheng He. La représentation chinoise est encore traditionnelle, massive et entourée de mer (l’empire du Milieu) mais l’ajout du monde occidental y compris des villes comme Paris, Marseille renforce son originalité. L’expansion mongole aura permis une synergie inédite entre l’Occident et l’Orient.

3 – L’océan découvert.

Emmanuelle Vagnon rappelle qu’avant la période des Grandes découvertes, les savants humanistes avaient fournis un important travail de synthèse. Elle prend l’exemple de trois mappemondes témoignant de l’intérêt des princes pour cette géographie savante dans les années 1450-1460, particulièrement en Italie. Il s’agit de la mappemonde dite «catalane», un style proche de l’Atlas catalan de Charles Y, aurait appartenu au duc d’Este, la mappemonde de Fra Mauro déjà citée et la carte dite «génoise» en forme d’amande qui aurait aussi fait partie des collections des cabinets de curiosité de ces princes humanistes.

L’expansion des découvertes et d’empires commerciaux avant les empires coloniaux ont ensuite parachévé la connaissance de l’océan Indien. L’exploration européenne moderne de l’océan Indien a débuté en 1498 avec les voyages de Vasco de Gama (1469?-1524), depuis Lisbonne contournant l’Afrique par le Cap de Bonne-Espérance pour atteindre Calicut, sur la côte ouest de l’Inde. Puis sur les traces de son célèbre prédécesseur, Pedro Alvares Cabral (1487-1520) traça la route maritime définitivement depuis le Portugal; les marins portugais suivants poursuivirent leurs explorations jusqu’en Chine méridionale (Canton, Goa, etc).

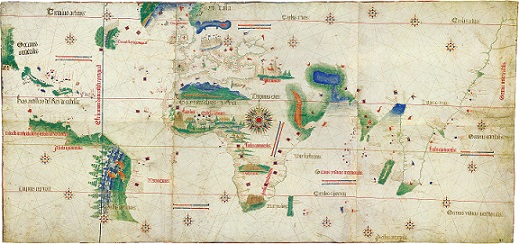

Le planisphère dit de Cantino de Modène de 1502 illustre ces nouvelles connaissances géographiques. Il est conservé auprès du Roi du Portugal et amélioré. Difficile pour Cantino de l’avoir volée comme on l’a cru longtemps; la carte a été vraisemblablement copiée avec autorisation. L’intérêt du planisphère de Cantino, dessiné à Lisbonne, a été de montrer la première image moderne de la cartographie asiatique, par la suite perfectionnée par plusieurs générations de cartographes portugais, et le contournement distinct de l’Inde. Néanmoins encore des localisations restent incertaines comme l’emplacement du delta de l’Indus et la place des Îles, exemple Madagascar (nom donné par Marco Polo) devenu St Laurent du nom de sa découverte par les Portugais ), Ceylan ou Sumatra ((identifiés tour à tour avec l’antique Taprobane).

La carte de Nicolo de Caverio, planisphère nautique vers 1505, fait apparaître l’Inde et ses archipels en tenant compte des explorations portugaises mais en conservant des noms issus de Ptolémée et certaines formes anciennes (le golfe Persique rectangulaire, la pointe de l’Asie du Sud-Est).

II – Nommer les rivages et les mers

1 – De la mer Erythrée à la mer Rouge. Comment est-on passé de mer Erythrée à la mer rouge (colorée jusqu’au XVIe siècle) à l’océan Indien ? Pourquoi désigner l’Océan d’après l’une de ses régions bordières, l’Inde, alors que l’Arabie, la Perse, l’Afrique ou la Chine sont autant riveraines de cet espace maritime. Pour Eric Vallet « l’Océan n’est pas né indien, il l’est devenu progressivement ». Avant d’être désigné par une région, l’Océan a été nommé d’après une couleur. L’appellation de « mer Erythrée » remontait depuis l’Antiquité, Hérodote fut un des premiers (mais pas l’inventeur) à l’employer pour désigner la mer méridionale, bordant les rivages de la Perse, de l’Arabie et de l’Inde, un nom courant qu’il reprit chez les Perses Achéménides.

C’est entre la fin du IIe siècle av..J.-C. et durant l’Antiquité tardive que le nom d’Océan Indien s’affirme pour remplacer la mer Erythrée, reculant un peu plus à l’est la frontière du monde connu. C’est avec le développement des échanges et des premiers réseaux commerciaux établis entre l’Arabie et les marges occidentales de l’Inde au début de l’ère chrétienne que cette mer méridionale (l’océan Indien) change d’identité. La première cartographie arabe au IXe siècle abandonne le nom de mer Erythrée pour désigner la mer rouge mais substitue en revanche des noms de l’ancienne appellation de géographie de Ptolémée, comme la mer verte pour désigner, la mer longeant la côte est-africaine au sud de la Corne, par une toponymie arabe. Mais dès le IXe siècle, les mers les plus proches de l’Arabie, reçoivent des noms nouveaux, comme la mer de Bassora pour désigner le golfe Persique.

Alors que les auteurs de cartes arabes ou persanes médiévales cherchaient à représenter un espace maritime de plus en plus parcouru, les cartographes de l’occident latin considéraient encore cet océan lointain comme une région de confins, une limite du monde connu. Jusqu’au XIIIe siècle, les Latins représentaient davantage sur le modèle des cartes antiques ces « mers méridionales » par un jeu de couleurs que par le choix de dénominations, le vert pour l’océan au delà des mers bordières méridionales connues, celles-ci étant coloriées de rouge. Au XIVe siècle, la zone recouverte de vermillon est refluée vers l’espace maritime enserré par le détroit de Bab al-Mandab, la « mer Rouge » actuelle. Avec les voyages des navigateurs portugais dans les mers du Sud, « l’océan Indien » supplanta définitivement le nom de « mer Erythrée/Rouge » et la mer Rouge devient alors une mer secondaire, colorée de rouge encore jusqu’au au milieu du XVIe siècle.

2 – La « mer perse ».

3 – L’océan couvert de noms

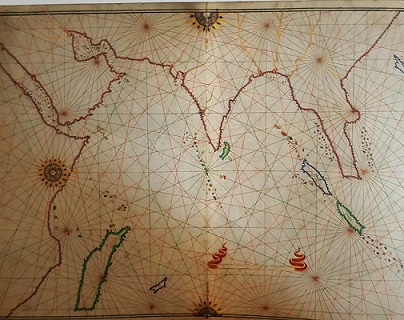

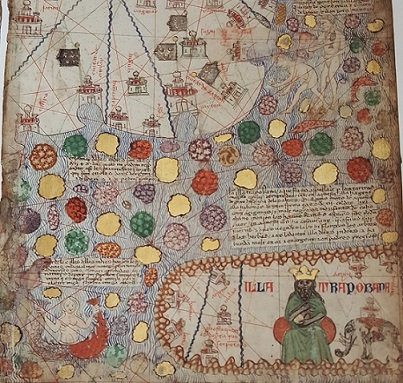

L’océan couvert de noms avec l’exemple de l’Atlas Miller. Il doit son nom du collectionneur Emmanuel Miller qui le possédait au XIXe siècle, composé de six cartes marines enluminées, daté de 1519, est centré sur l’Inde et sur l’espace maritime, l’océan Indien. Cet atlas montre un océan Indien devenu un espace privilégié, au cœur d’un empire maritime portugais, au cœur d’un véritable espace de pouvoir impérial. L’océan Indien devient un espace maritime « habité ». Bien que couverte de toponymes issus de Ptolémée, d’autres noms proviennent des Portugais (calicut), une des cartes de l’Atlas représente la zone d’influence de l’Empire portugais en 1519, depuis le Brésil jusqu’à l’Indonésie et mettant en évidence deux espaces maritimes convoités, l’océan Atlantique et l’Océan Indien élargie désormais jusqu’en Chine, aux îles nombreuses de Insulinde. Une deuxième carte complète les possessions portugaises, avec la présence de Madagascar et les régions bordières africaines au sud-ouest de l’océan indien.

Au fur et à mesure des explorations maritimes, au cours du XVe et XVIe siècles, les cartographes d’Occident et d’Orient intègrent les nouvelles connaissances géographiques, en particulier les cartes nautiques et les portulans, compilent et inscrivent autant d’informations recueillies, autant pour les toponymes côtiers que pour les noms à l’intérieur des terres. Ces cartes incluent, aux côtés des noms de lieux arabes, de simples mouillages, des points d’eau ou des criques, des noms changés en portugais. Les cartes occidentales, persanes ou arabes de la fin du XVIe siècle, sont devenues d’une extrême précision, surtout celles concernant les descriptions depuis la côte africaine jusqu’à l’Asie du Sud-Est, et qui a fait la fortune de la cartographie imprimée hollandaise à l’époque moderne.

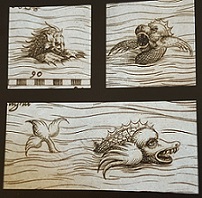

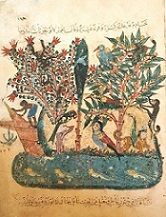

III – Dessiner et illustrer l’Océan : l’océan des merveilles

1. Les héritages antiques La représentation des espaces dans les cartes anciennes ne se limite pas à fixer la forme des terres et des mers et à nommer les lieux mais aussi à donner des informations en autres sur les peuples, les richesses, la faune ou la flore. Se mêlent dans ces représentations cartographiques anciennes une part de conventions et de l’ornementation mais aussi une part d’imaginaire, de liberté en tant qu’artiste et de codes culturels propres à chacun des cartographes. Les eaux et les rivages de l’océan Indien n’échappent pas dans ces illustrations aux représentations mentales de l’époque. Cependant les conférenciers font remarquer que ces cartes parées de créatures merveilleuses le furent surtout au XVIe siècle. Sur les cartes médiévales, les créatures fabuleuses ou maléfiques sont de l’ordre de la croyance, du possible, par contre les créatures merveilleuses de la Renaissance s’inscrivent davantage dans une fonction purement décorative, avec des références à la culture antique, ajoutant « un peu de rêve, de mystère et d’humour à des cartes complexes et savantes ». Les îles de l’Océan indien par leurs multitudes, leur éloignement, leur méconnaissance ont suscité depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque médiévale (XII-XIIIe siècles) la curiosité, l’émerveillement entretenant un imaginaire collectif.

Les auteurs depuis l’Antiquité grecque jusqu’aux Arabes s’appuyaient toujours sur la géographie de Ptolémée. Aux îles du golfe Arabique Persique identifiées avec soin venait s’ajouter un ensemble d’îles situées au large de l’Inde parmi lesquels Taprobane (Sri Lanka) qui occupe une place prédominante. Ptolémée avait aussi identifié l’existence d’une péninsule très allongée dans la direction nord-sud qu’il avait appelée la Chersonèse d’or, séparant le golfe du Gange au Grand golfe bordant la Chine, l’Insulinde (Malaisie, l’île de Java, Malacca, les Moluques), explorée au cours du XVe siècle par les Portugais?

Le jeu sur les couleurs constitue l’une des modalités les plus utilisées dans l’ornementation des cartes depuis l’Antiquité. Cet usage a été introduit en Orient dans le sillage d’Al Idrissi et en Europe au XIVe siècle par l’Atlas catalan.

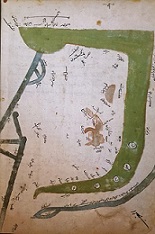

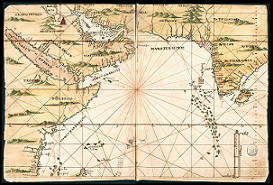

Exemple cet atlas maritime turc Deniz Atlasi, il en constitue un bon exemple. Les grandes villes sont entourées de vert ou de bleu et les plus petites sont peintes de couleurs vives, ceci dans une intention plus décorative que topographique. Cette carte s’inscrit plutôt dans une codification cartographie maritime ottomane qui semble avoir été initiée par l’amiral Ottoman Piri Reis. Dès le milieu du IXe siècle, apparaissent entre autres dans les récits de marins et des voyageurs arabes des noms d’îles inédites et lointaines. L’origine de ces noms issus souvent de mots sanskrit ou chinois traduit bien l’insertion précoce de marins et de marchands issus du monde islamique dans les réseaux asiatiques déjà implantés dans cette région de l’Insulinde. En effet le détroit de Malacca était connu des marchands et des marins arabes dès le Xe siècle avec les nombreuses îles environnantes. Le nom de ces « îles merveilleuses » dans cette partie du monde a été souvent identifié à une matière précieuse, un autre héritage antique, comme l’or, l’argent, les pierres précieuses ou bien le nom d’ un animal ou d’un insecte, exemple l’île du scorpion ou encore pour souligner un trait anthropologique particulier l’île des femmes, l’île des troglodytes. Tout cela crée un imaginaire riche et fantasmé.

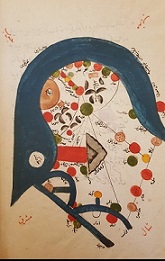

Les conférenciers relèvent cependant un décalage entre l’abondance des mentions des îles dans les textes arabes et leur faible présence dans les représentations cartographiques. La grande île de Taprobane/Sarandib (Sri Lanka), en arabe, fortement présente jusqu’au XIIe siècle dans la cartographie classique, une place centrale dans l’océan Indien, perd sa place prépondérante dans la cartographie arabo-musulmane. Au XVIe et surtout au XVIIe siècles, Sri Lanka est même rattachée au continent indien. A partir du XIe siècle dans la cartographie arabe, la représentation des îles se rapproche de la réalité géographique. Les îles étaient encore perçues au cours du Moyen-Âge comme des traits d’union d’un continent à un autre, des sortes d’étapes permettant la traversée de l’immensité de l’océan Indien, une image encore récurrente au XIXe siècle, des points d’appui pour la navigation marchande au temps des seconds empires coloniaux. C’est à partir de la carte d’al-idrissi au XIIe siècle que débute le souci d’une meilleure représentation des îles de l’Océan Indien à partir de Ptolémée et des récits des marins arabes.

Quelle était la place de la représentation des îles dans la cartographie portugaise de la Renaissance ? Dans quelle mesure la marine portugaise a-t-elle eu une connaissance de la cartographie du monde islamique car les élites savantes portugaises au XVIe siècle n’ont presque jamais mentionné les sciences islamiques? Trois hypothèses selon Eric Vallet, soit il y a eu une absence de relations entre les traditions cartographiques islamiques et portugaises ou bien une dépendance totale des Portugais vis-à-vis de la documentation islamique avant le 15e siècle. Un autre possibilité pour expliquer cette absence de mention du côté des cartographes portugais se serait lié à la rareté des sources du côté islamique après les années 1400. L’intérêt pour les îles culmine avec la floraison de « livre des îles » ou isolarii au XVe et XVIe siècles, celui d’ Alonso de Santa Cruz étant le plus abouti et un des plus beaux.

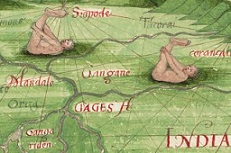

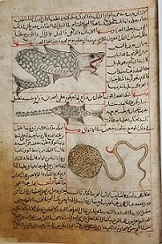

Quelles sont ces créatures et ces peuples étranges de l’océan indien qui ont peuplé les cartes médiévales et modernes de l’océan Indien ? La presque totalité de ces motifs trouvent leur origine dans les textes de l’Antiquité. On attribue à ces données, à ce type de représentations, le terme générique de mirabilia ou paradoxa. Durant toute l’antiquité gréco-romaine, les mirabilia, des créatures étranges, ont fait partie d’une codification classique pour décrire leur perception du monde. Deux catégories de mirabilia, des représentations issues de récits rapportés, exemple une description rapportée par un médecin grec vivant à la cour des rois perses (au Ve et IVe siècles) sur un animal de l’Inde, de couleur rouge, avec une tête proche de celle d’un homme, armé de trois rangées de dents, d’une queue munie de dards semblables à ceux des scorpions.

Qu’en est-il de ces représentations merveilleuses de l’océan Indien au Moyen Age?

Qu’en est-il des merveilles de l’océan Indien dans la géographie arabe? C’est à partir du IXe siècle que les détails relevés aux abords des rivages de la mer dite alors « Persique » , les merveilles, les ajâ’ibsont mentionnées c’est à partir du Xe siècle que les connaissances rapportées par des récits de navigateurs arabes commencent à être retranscrites.

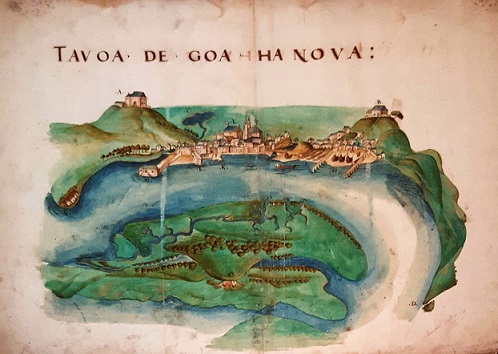

2. L’invention d’un paysage côtier La représentation des villes et des ports dans la cartographie médiévale offre des traits stéréotypés, le plus souvent signalés par un point, un cercle, par des rosaces ou des cercles colorés, avec la présence ou pas de fortifications standardisées. C’est avec l’ouvrage au XIIIe siècle, d’un auteur persan écrivant en langue arabe, Ibn al-Mujaâwir , qu’apparaissent des premières représentations suggestives de treize sites côtiers situés en Arabie depuis la mer Rouge au golfe persique, en autres le site d’Aden représentée avec une vue panoramique et détaillée.

Conclusion

Cette magistrale conférence se termine sur un océan Indien devenu à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle un objet cartographique global. Il a fallu près de deux millénaires pour que l’océan Indien soit appréhendé et connecté au reste du monde. Au Moyen Âge l’océan Indien était perçu comme une succession de golfes et une mer fermée dans sa partie orientale jusqu’à ce que les premiers réseaux marchands, arabes, perses puis européens se constituent avec l’Inde découverte. L’océan Indien devint alors un vaste horizon marchand. De mer Erythrée, elle devient mer de Perse par les cartographes arabes au Moyen Âge, alors que pour les Chinois c’est la « mer occidentale ». Des noms en syriaque, en persan, en arabe, en latin pour ensuite désigner les noms de lieux découverts (îles et côtes orientales) viennent ensuite combler les premières cartes marines. Ce fut Matteo Ricci qui dessina en 1602 une carte montrant pour la première fois un océan Indien ouvert vers le Pacifique. Les côtes, les îles sont ensuite dessinées avec plus de précision à partir des expéditions portugaises et ensuite retranscrites sur des cartes ou des mappemondes portugaises, hollandaises ou allemandes du XVIe siècle. Au cours du XVIIe siècle, l’océan Indien devient un tout, un espace géographique plus cohérent, ouvert sur le monde atlantique et pacifique à la suite les voyages de Magellan, des îles progressivement découvertes, Madagascar, la Réunion, les Seychelles de la fin du XVIe au début XVIIe siècles. La partie méridionale de l’océan Indien reste encore une énigme, avec le mythe d’un continent austral le délimitant au sud, résolue au XVIIIe siècle. Les cartographes Mercator puis Ortelius représentèrent pour la première fois sur des mappemondes l’océan Indien faisant partie d’un tout, d’un l’espace global terrestre. La « fabrique » de l’océan Indien a été une histoire à la fois longue, riche et complexe. Les conférenciers, Emmanuelle Vagnon et Eric Vallet furent très longuement et chaleureusement applaudis par l’auditoire impressionné par la somme de connaissances et par la démonstration vivante servie par de nombreuses cartes projetées et commentées avec brio. Nous vous invitons vivement à venir feuilleter l’ouvrage présenté lors de cette conférence.

(Ce compte-rendu de conférence a été complété par des notes collectées à partir de l’ouvrage dirigé par les auteurs de la conférence, La fabrique de l’océan Indien, cartes d’Orient et d’Occident (Antiquité -XVIe siècle) sous la direction d’Emmanuelle Vagnon et Eric Vallet, publication de la Sorbonne, 2017, p.372