L’un des personnages du film de Florent Emilio Siri, L’Ennemi Intime (2007), est un appelé qui possède une caméra. L’un des passages les plus poignants est constitué par la projection de son film lors du réveillon de Noël, au cours duquel les appelés du poste revoient certains de leurs camarades disparus. Il s’agit du seul film de fiction où l’on voit un militaire utiliser une caméra.

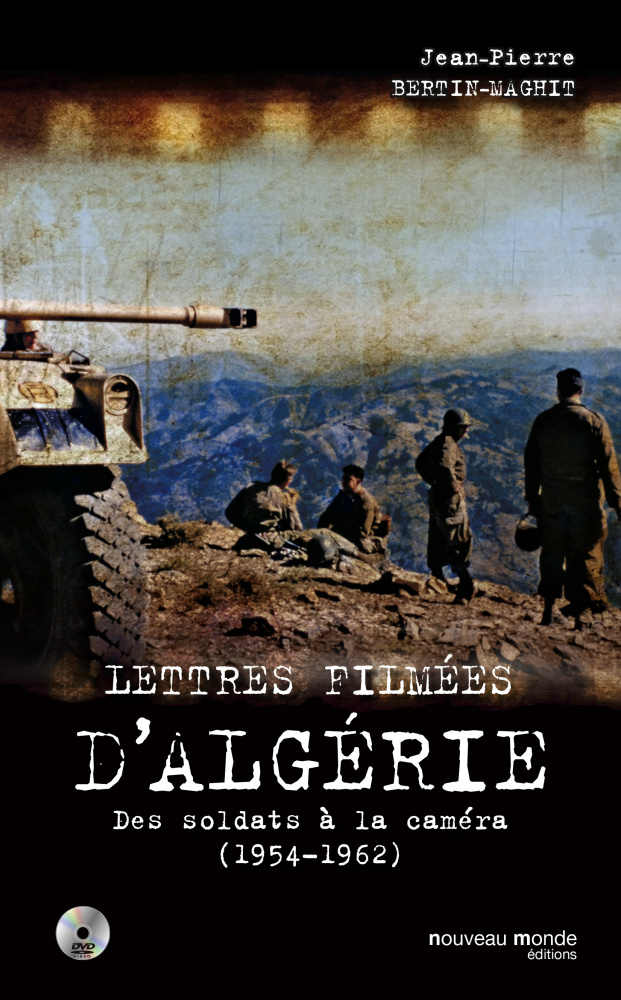

Jean-Pierre Bertin-MaghitProfesseur d’études cinématographiques à Paris III Sorbonne nouvelle. Voir sa biographie sur le site de Paris III a justement publié un travailJean-Pierre Bertin-Maghit, Lettres filmées d’Algérie (1955-1962). Des soldats à la caméra, édition Nouveau Monde, 24 sept. 2015, 35 €. Livre broché + DVD-Vidéo. Voir la présentation sur le site de l’éditeur qui vient apporter un éclairage particulier sur la guerre d’Algérie. Il a rassemblé soixante-douze films d’amateurs, tous mobilisés dans le conflit, que ce soit des appelés du contingent ou des engagés, hommes du rang ou gradés. Il s’agit d’anonymes, sauf quelques exceptions comme Pierre-Alban Thomas, alors capitaine dans le Sud-Oranais. Au total, il s’agit de la production de trente-huit personnes, que Jean-Pierre Bertin-Maghit a complétée par vingt-neuf entretiens menés lors du visionnage de leurs propres films, et dont les lieux d’affectation couvrent une grande partie du pays : de la Kabylie à la Mitidja, des Aurès à Reggane, etc.

Le point de départ de ce travail est un appel lancé dans un congrès de l’association INEDITS, qui regroupe des cinémathèques européennes possédant des films d’amateurs ; sept ont répondu, auxquelles d’anciens d’Algérie avaient confié leurs archives. Jean-Pierre Bertin-Maghit a ensuite élargi son appel en s’appuyant notamment sur la presse régionale, de façon à atteindre les archives privées.

L’intérêt de ces films vient de la motivation qui a poussé ces militaires à utiliser une caméraLes films utilisés sont en 8 mm, le plus souvent, plus rarement en 9 mm, et exceptionnellement en 16 mm pour un appelé qui avait été requis par son unité pour filmer, plutôt qu’un appareil photographique, largement démocratisé.L’argument souvent avancé est que le film représente mieux la réalité, selon leurs auteurs, parce qu’il s’agit d’images animées. Or, le coût d’une caméra est encore assez élevé ; celui d’une pellicule équivaut à un mois de solde d’un appelé du rang (1 200 anciens francs) : le nombre de films tournés est ainsi assez faible (moins d’une dizaine), et très souvent en noir et blanc. Très rares, ils sont d’autant plus précieux.

Un autre intérêt de ces films est apporté par leur destination. Si l’on excepte un appelé qui s’est vu confier une caméra 16 mm pour filmer l’activité de son unité, les autres veulent saisir des souvenirs, de quoi constituer une relation d’un pays et de parcelles de vie que l’on souhaite commenter devant sa famille : les films sont muets, et ils prendront sens avec la parole de leur auteur.

Que donnent-ils à voir ? Pour qui a eu accès à des fonds photographiques d’appelés, par exemple, les sujets sont très similaires, à ceci près que la prise de vue avec une caméra portée demande un temps un peu plus important que pour des vues fixes. Pour l’essentiel, ils renvoient à des instants d’une vie rendus exceptionnelle par leurs circonstances. Ces formes intimistes et autobiographique raconte « le monde à portée des yeux » (Renaud Dulong), à savoir le monde dans lequel le cinéaste amateur se trouve. Ce monde est celui du soldat : même si les combats sont largement absentsEn raison d’une interdiction de les filmer, et, sinon cela, les contraintes même de ces opérations. Il semblerait, sans qu’on en est la preuve, que les films développés par Kodak aient subi une sorte de censure. Lors des entretiens, leurs auteurs ont indiqué que des pellicules avaient été perdues : ils avaient filmé des scènes ayant un rapport probablement trop direct avec les opérations militaires, des zones interdites, etc., on a des vues des camps, du matériel, parfois même de cadavres de fellaghas (Mellousa, 1956). Mais les opérations militaires, y compris les manœuvres d’entraînement, ne sont jamais montrées. Jean-Pierre Bertin-Maghit a indiqué que Pierre-Alban Thomas avait eu l’intention de filmer le déroulement d’une embuscade : sa caméra était prête, mais un appel des autorités hiérarchiques l’a empêché de filmer, de sorte qu’il n’a pu saisir que la préparation de l’opération et sa conclusion.

Le monde filmé est aussi celui qui relève de l’intime : les temps de repos et de loisirs, des spectacles organisés pour se distraire à la façon de ce que l’on voit dans La Grande Illusion, avec les scènes de théâtre et de music hall, dans lesquels les hommes se griment en femmes. La mise en scène des corps est l’un des thèmes courants.

La part d’imagination est aussi présente. Tel appelé a par exemple construit un film d’animation, à savoir une série de prises de vue fixes de dessins se rapportant aux événements de Suez (novembre 1956). Ici, l’amateur n’est pas vraiment un, puisqu’il a l’habitude de manier une caméra depuis son enfance, et deviendra ensuite un professionnel. Un autre film montre des scènes de liesse à Tizi-Ouzou lors de l’indépendance : des véhicules sur lesquels sont juchés des hommes brandissant des drapeaux, filmés et photographiés par les appelés. Mais le lien avec la chronologie est très faible : la préoccupation n’est pas de raconter la guerre (les opérations de maintien de l’ordre).

Un autre sujet de prédilection tient aux paysages, aux modes de vie, aux Algériens eux-mêmes : en somme, ce qui tient de l’exotisme et d’un regard sur l’Autre. En même temps, on rend compte de la beauté de ce pays, qui a profondément marqué les esprits. Mais des films montrent également les conditions de vie déplorables dans les villages et les camps de regroupement, en s’attachant notamment aux enfants.

Ces films étaient donc destinés à la famille et à soi-même. Mais ils ont changé de statut dès lors que leurs auteurs les ont déposés dans les cinémathèques ou les ont confiés à Jean-Pierre Bertin-Maghit. Complétés par les entretiens qu’il a menés, ces documents sont alors devenus un moyen de faire une histoire des combattants, mais une histoire particulière, une micro-histoire pour reprendre l’expression de Jacques Revel. Car chacun de ces cinéastes amateurs donnent à voir une histoire fortement individualisée, un point de vue différent de celui de leur entourage immédiat.

Ces films sont donc autant d’actes de mémoire constitués des étapes qui en sont les jalons : le tournage (l’auteur choisit ses sujets, son cadrage de façon toute personnelle) ; la monstration du film en famille, au retour en métropole (l’auteur complète le film par ses commentaires : la mémoire individuelle devient alors l’une des bases de la mémoire familiale du conflit) ; le dépôt en cinémathèque (le film participe alors à la mémoire collective de la guerre d’Algérie, en lui apportant un sens particulier). Ils sont aujourd’hui des objets d’histoire que l’on peut interroger, qui renvoient à des expériences singulières. De quoi ajouter au film de Bertrand Tavernier (Une guerre sans nom, 1992) et aux témoignages de ceux qui ont vécu les « événements » d’Algérie.

Frédéric Stévenot, pour Les Clionautes